Шэйна Мірка (Марыя) Майсееўна Разэнбэрг – нар. 21 лістапада (3 сьнежня) у м. Брэст-Літоўскі (па іншым зьвесткам у губэрнскім месьце Самара) Гарадзенскай губэрні Расейскай імпэрыі, у габрэйскай шматдзетнай сям’і дробнага служачага чыгункі. Неўзабаве бацька запіў, маці скончыла жыцьцё ў вар’ятні, у Волзе патануў малодшы з братоў - Фіма. Дзеці пачалі пісацца пад прозьвішчам маці – Эсэн, “добрапрыстойнай немкі”.

Мірка, як піша ейны біёграф Валерый Леанідавіч Гардзееў, атрымаўшы хатнюю адукацыю неўзабаве зблізілася з нарадавольскай моладзьдзю, скончыла курсы мэдсёстраў ды пайшла ў народ, да галадаючых сялянаў вёскі Кацярынаўка, ля м. Мелекес Самарскай губэрні.

Затым яна паехала да брата Аляксандра ў Кацярынаслаў – “66 сталіцу трохкутнай масонскай сіянісцкай правінцыі Украіны, Каўказа і Румыніі”, зарабляць на жыцьцё сьпевамі. Пасьля нядоўгай працы ў капялюшнай майстэрні спадарыні Постнікавай, адкуль была прагнаная за прапаганду бунтарства, пачала наведваць “пляханаўскія” гурткі. Неўзабаве была накіраваная дзеля прапаганды ў Саратаў, дзе жыла ейная сястра Ганна, што выйшла замуж за “дрэннага” чалавека Хмяльніцкага.

Шэйна Мірка працуе ў Саратаве, Кіеве, Самары, Маскве, Санкт-Пецярбурзе. У 1897 г., пад імем Ганны Сабакінай, арганізавала друкарню ў Кацярынбурзе. У 1898 г. яна была арыштаваная ў хаце сястры ў Мелекесе і па справе арганізацыі нелегальнай друкарні ды вядзеньні сацыял-дэмакратычнай прапаганды сярод працоўных м. Кацярынбурга, пасьля папярэдняга турэмнага зьняволеньня ў Санкт-Пецярбурзе, загадам ад 25 сьнежня 1900 г. была высланая ва Ўсходнюю Сыбір тэрмінам на 5 гадоў. Іркуцкім ваенным генэрал-губэрнатарам была прызначаная ў Якуцкую вобласьць.

Дастаўленая ў акруговае места Алёкмінск Якуцкай вобласьці 13 жніўня 1901 г. і, паводле разьмеркаваньня якуцкага губэрнатара, пакінутая на жыхарства ў месьце. Адразу па прыбыцьці мэдычным інспэктарам вобласьці было ўзбуджана хадайніцтва аб прызначэньні яе на пасаду акушэркі. Якуцкі губэрнатар паведаміў аб гэтым 4 кастрычніка 1901 г. генэрал-губэрнатару, які 22 студзеня 1902 г. дазволіў ёй па вольным найманьні працаваць акушэркай у Алёкмінскай лякарні. Але пакуль дазвол ішоў па інстанцыям да Алёкмінска, яна ў пачатку сакавіка 1902 г., схаваўшыся ў скрынцы на конных санях, і з 6000 пельменямі да Іркуцка, зьдзейсьніла ўцёкі з Алёкмінска ды імігравала за мяжу.

Жыла ў Швэцыі, Нямеччыне, Францыі... Калі зьявілася ў Швэйцарыі, то сваёй яркай зьнешнасьцю адразу прывабіла да сябе кіраўніка партыі РСДРП і рэдакцыі “Искры” У. І. Леніна. Яна пасяляецца на кватэры Ульлянавых і шмат часу праводзіць з Леніным ў лесе, а Надзя цярпліва чакае іх дома. Ленін дае ёй мянушку “Зьвер” і накіроўвае ў Расею. Яна працуе ў Варшаве, Адэсе, Кіеве ды Менску, Санкт-Пецярбурзе – “Сокол”, “Нина Львовна”, “Уварова”, “Зинаида Дошина”, “Инна Гобби”, “Шикарная”, “Берцинская,” “Березинская” і г. д. На ненадоўга сышлася з мужчынкам па мянушцы Барон, якога яна звала сваім мужам, але той пасьля ссылкі да яе, ласкавага зьвера, не вярнуўся.

Арыштаваная ў траўні 1903 г. у Пецярбурзе на аб’яднаным зьезьдзе “Іскраўцаў” і “Саюзу барацьбы”, яна была вызваленая ў верасьні 1903 г. ды кааптаваная ў 1903-1905 гг. у склад ЦК. Пры чарговым прыезьдзе ў Расійскую Імпэрыю яе 6 ліпеня 1904 г. арыштавалі і па рашэньні міністра ўнутраных спраў яна павінна была адбываць прызначаны ёй у 1900 г. тэрмін ссылкі. З прычыны ваеннага становішча ва Ўсходняй Сыбіры яе прызначылі Архангельскую губэрню і яна павінна была быць паселеная ў с. Веркальскае Пінежскага вуезду Архангельскай губэрні. Па дарозе да месца прызначэньня 17 ліпеня 1905 г. зьдзейсьніла ўдалыя ўцёкі з Халмагораў. Удзельніца рэвалюцыі 1905 г. у Пецярбурзе і 1906 г. у Маскве, дзе займалася арганізацыяй баевікоў. Ад 1907 г. па 1917 г. актыўнай працы не вяла, але аказвала паслугі партыі.

У 1917 г. чалец Тыфліскага Савета абочых дэпутатаў. Далучылася да сацыял-дэмакратаў інтэрнацыяналістаў, да РКП(б) толькі ў 1920 г. У 1921 г. загадвала аддзелам агітацыі ЦК КП Грузіі, ад 1922 г. загадчыца агітпрапам Тыфліскага камітэта РКП(б) ды культаддзелам Савета прафсаюзаў, рэдактар часопіса “Кавказский рабочий”. У 1923-1925 гг. рэктар Тыфліскага палітэхнічнага інстытуту

Ад 1925 г. працуе ў Маскве, у 1925-1929 гг. намесьнік старшыні Дзяржаўнай плянавай камісіі пры СНК РСФСР, у 1929-1930 гг. Народным Камісарыяце шляхоў зносін СССР, ды таксама ў Гістпарце ЦК УКП(б), Інстытуце Маркса-Энгельса-Леніна, загадчыцай аддзелам мясцовых гістпартаў, затым ў Камітэце замежнай журналістыкі ды інстытуце гісторыі Камакадэміі. У 1933-1941 гг. старшы рэдактар Дзяржпалітвыдату. Уваходзіла у Таварыства паліткатаржанаў і ссыльнапасяленцаў. Білет чальца № 2882. Ад 1955 г. пэрсанальны пэнсіянэр.

Памерла 4 лютага 1956 г. у Маскве і пахаваная на Новадзявочых могілках.

Творы:

Инесса Арманд. Биография. Москва. 1925.

Роза Люксембург. Москва-Ленинград. 1926.

Предисловие. // Марковская С. Б. История одной работницы. Воспоминания подпольщицы. Москва-Ленинград. 1929.

В эпоху зарождения партии [1891-1898]. Москва. 1931.

Предисловие. // Марковская С. Б. История одной работницы. Воспоминания подпольщицы. Москва. 1933.

В эпоху зарождения партии [1891-1898]. 2 изд. Москва. 1934.

Памятник крепостничества. // Щедрин Н. (М. Е. Салтыков) Полное собрание сочинений. Т. XVII. Ленинград. 1934. С. 5-33.

Блестящий закат. // Салтыков-Щедрин М. Е. Полное собрание сочинений. Т. 20. Москва. 1937. С. 5-38.

Мировой тип предателя и лицемера. // Щедрин Н. (М. Е. Салтыков) Полное собрание сочинений. Т. XII. Господа Головлевы. В среде умеренности и аккуратности. Москва-Ленинград. 1938. С. 5-25.

Эволюция либерализма в эпоху 70-х годов. // Щедрин Н. (М. Е. Салтыков) Полное собрание сочинений. Т. XII. Господа Головлевы. В среде умеренности и аккуратности. Москва-Ленинград. 1938. С. 26-34.

Великий поэт. // Некрасов Н. А. Стихотворения и поэмы. Москва. 1942. С. 3-6.

Первый штурм. Воспоминания члена ЦК РСДРП – участника революции 1905-1907 гг. Москва. 1957. 204 с.

Встречи с Лениным. Москва. 1959. 34 с.

Встречи с Лениным. Москва. 1966. 31 с.

Встречи с Лениным. Москва. 1968. 46 с.

Встречи с Лениным. Москва. 1971. 46 с.

Встречи с Лениным. Москва. 1972. 46 с.

Літаратура:

* Эссен Мария Моисеевна (Берцинская-Розенберг Нина Львовна). // Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Москва. 1934. С. 749.

* Бердичевская С. Мария Моисеевна Эссен // Славные большевички. Москва 1958. С. 303-321.

Чачко М. Три песни. // У истоков партии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. Москва. 1963. С. 549-560.

* Булацкі Р. Нязломная. [Змагары за Савецкую ўладу. 4.]. // Звязда. Мінск. 2 лістапада 1967. С. 2.

* Ляшук В. С Лениным рядом. // Заря. Брест. 17 декабря 1968. С. 4.

* Гусева З. Сокол (М. М. Эссен). Женщины русской революции. Москва. 1968. С. 546-558, 570.

Аванова Л. Эссен М. М. [Бойцы ленинской гвардии]. // Молодежь Якутии. Якутск. 1 (4) сентября 1969.

Верная дочь партии. Бойцы ленинской гвардии. // Социалистическая Якутия. Якутск. 28 сентября 1969.

Иванова Л. Т. Мария Моисеевна Эссен (1871-1956). // Хотугу сулус. № 8. Якутскай. 1969. С. 96-99.

Чачко М. Три песни. // У истоков партии. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. Москва. 1969. С. 452-461.

Иванова Л. Т. Мария Моисеевна Эссен. // Бойцы ленинской гвардии в Якутии. Сборник биографических очерков. Якутск. 1970. С. 61-65.

Рыжиков А. С. Эссен Мария Моисеевна. // Пламенные сердца. Биографические очерки. Вып. 1. Челябинск. 1972.

* Местникова М. Пролетарские революционеры в якутской ссылке. // Сборник научных статей. Якутский республиканский краеведческий музей. Вып. V. Из истории политической ссылки в Якутии. Якутск. 1977. С. 18-20.

* Малашевский В. Соратница Ильича. // Заря. Брест. 3 ноября 1982. С. 4.

* Эссен Мария Моисеевна (1872-1956). Олекминск, побег. // Ссыльные большевики о Якутии. Воспоминания, письма. Сост. Е. С. Шишигин, П. В. Винокуров. Якутск. 1982. 49-63.

* Морозова В. А. Побег из Олёкминска. Повесть. Москва. 1986. 254 с.

Конкин П. Побеги политических из «тюрьмы без решеток». // Полярная звезда. № 8. Якутск. 1986. С. 108-114.

* Эссен Мария Моисеевна (1872-1956). // Большевики в якутской ссылке. Библиографический справочник. Якутск. 1988. С. 145-148.

Гаврилов Д. В. Эсен Мария Моисеевна. // Большевики-ленинцы на Урале. Свердловск. 1989.

* Иванова Л. Т. О пребывании М. М. Эссен в якутской ссылке. // Вопросы общественно-политической и социально-экономической истории Якутии. Сборник научных статей. Якутск. 1992. С. 8-13.

* Эссен М. М. (7313). // Чолбон (Хотугу сулус) 1926-1992. Дьокуускай. 1994. С. 295, 338.

* Розенберг (Эссен) М. М. // Казарян П. Л. Олекминская политическая ссылка 1826-1917 гг. Якутск. 1995. С. 11, 13, 92, 155, 183, 193, 296-297, 451, 456, 474.

* Розенберг (Эссен). // Казарян П. Л. Олекминская политическая ссылка 1826-1917 гг. Изд. 2-е доп. Якутск. 1996. С. 11, 13, 92, 155, 183, 193, 296-297, 451, 456, 474.

* Эссен М. М. // Казарян П. Л. Якутия в системе политической ссылке России 1826-1917 гг. Издана на средства главы строительной фирмы В. А. Азатяна. Якутск. 1998. С. 430, 470.

* Эссен Мария Моисеевна (партийные клички: Зверь, Сокол). // Корнилович Э. А. Беларусь: созвездие политических имен. Историко-биографический справочник. Минск. 2009. С. 211-212.

* Эссен Мария Моисеевна (партийные клички: Зверь, Сокол). // Корнилович Э. А. Беларусь: созвездие политических имен. Историко-биографический справочник. Минск. 2010. С. 211-212.

* Гордеев В. Л. Жуткий “зверь” впервые был пойман в Мелекессе. // Гордеев В. Бери да помни. ІІ Мелекесские истории. Димитровград. 2010. С. 33-40.

* Ермоленко В. А., Черепица В. Н. 400 имен: жизнеописание видных деятелей истории и культуры Гродненщины (с древнейших времен до начала ХХ века). Гродно. 2014. С. 325.

Галінда Літвяк,

Койданава

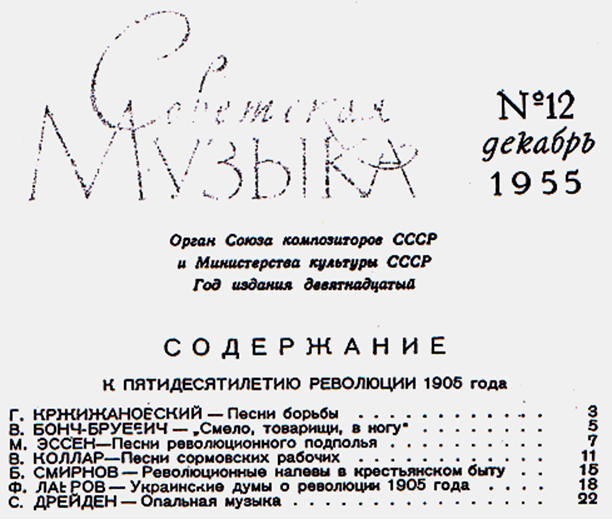

М. Эссен

ПЕСНИ РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДПОЛЬЯ

Песня была нашим верным товарищем в революционной борьбе. Песня сближала и роднила нас с рабочими, с народом. Песня точно ломала лед, и горячая волна взаимной симпатии, доверия и дружбы охватывала нас.

Вспоминаю далекие годы своей подпольной работы в Саратове. Это было в 1897 году. Мне было поручено вести пропагандистскую работу в социал-демократическом кружке железнодорожных рабочих. Помню, как после первого занятия мы все вместе вышли на берег Волги. Был прекрасный вечер, и товарищи предложили покататься на лодке. Мы сразу запели волжские песни. Голоса звучали сильно, уверенно, и мое, как мне в шутку говорили, «сопранистое сопрано» звенело во всю мочь. Мы пели «Вниз по матушке, по Волге», песню про Степана Разина, некрасовские и другие волжские песни. Пение так нас сблизило, что, выйдя из лодки, мы почувствовали, точно знаем друг друга много лет. В продолжение всего лета, если была хорошая погода, мы вели занятия на реке, перемежая их пением. Осенью я уехала из Саратова и больше не встречалась с моими друзьями — рабочими. Но в памяти навсегда сохранились песни и настроения того времени.

Позднее я работала в Киеве. Дело было зимой. Занятия велись в переполненных людьми тесных комнатах, где спали дети, женщины. Приходилось говорить почти шепотом. Все же иногда, нарушая тишину, мы вполголоса напевали мотивы революционных песен. Очень уж рабочие любили эти песни.

В программу занятий входили темы о французской революции 1789 года, о Парижской Коммуне и другие. Мы работали с увлечением. Мы ждали революционных бурь, мечтали об уличных боях, о баррикадах. Чтобы дать выход этим чувствам, я начинала читать по памяти революционные стихи и песни, и рабочие тут же записывали их. Они горячо полюбили эти песни.

Бывало, придешь на занятия — в программе тема «Падение мелкого ремесла», а рабочие наточили карандаши и просят продиктовать им «Марсельезу» или «Интернационал».

— Мы, — говорили они, — эту тему — о падении мелкого ремесла хорошо знаем, а вы лучше научите нас революционным песням. Понадобятся!

И действительно «понадобились». В рабочих кружках оказалось немало людей с хорошими голосами, и я слышала потом на маевке в лесу их пение. Чудесно звучали голоса! Они пели «Смело, товарищи, в ногу», «Варшавянку», «Марсельезу», «Красное знамя», «Интернационал».

В 1899 году я была арестована по делу Уральской социал-демократической рабочей организации. После двухлетнего пребывания в Уфимской тюрьме и Александровском централе я получила приговор: ссылку на пять лег в Восточную Сибирь. Ожидая в Александровской тюрьме (близ Иркутска) отправки, я совершенно неожиданно была обрадована встречей с братом — актером, служившим в украинской труппе Садовского. Я узнала, что брат находится в украинской труппе, приехавшей на гастроли в Иркутск, и попросила начальника тюрьмы разрешить мне свидание.

Через несколько дней брат приехал, и ему было разрешено остаться у меня на целый день. Мы не виделись несколько лет, и эта встреча была радостна для нас обоих. Мне очень пришлось по душе, что брат не драматизировал моего положения и относился к нему с должным пониманием.

— «Люди живут и в Сибири», — вспомнил он строфу из некрасовских «Русских женщин». — Вот, видишь, мы добровольно заехали сюда и не каемся: много интересного. Ну, а как с пением? — спросил он, — ведь ты так любила петь, и голос у тебя был сильный.

— Я и теперь пою, давай вместе споем, как в старину, но сначала спой ты один.

У брата был баритональный бас, сочный, мягкий, задушевный. Когда он запел, я была потрясена. Голос его звучал такой мощью и силой, что вся тюрьма встрепенулась. Он пел арии из русских и украинских опер, романсы Чайковского, народные песни.

Окно моей камеры было открыто, и я увидела, что брата слушают все заключенные — и как слушают! Когда же брат спел арию Сусанина «Чуют правду...», раздались бурные аплодисменты, сопровождаемые звоном кандалов и восторженными криками: «Пойте, пожалуйста, пойте еще!»

Брат был взволнован. Он понял, что значили песни для людей, лишенных всех радостей жизни, закованных в кандалы. Он спел арию Глинки «Сомнение», и я плакала, не стыдясь своих слез. Потом мы запели волжские песни и песни Сибири. Арестанты слушали знакомые песни сначала молча, а затем, не выдержав, стали постепенно присоединяться к нам. Наконец импровизированный хор заключенных запел песню о гибели Ермака:

Ревела буря, дождь шумел,

Во мраке молния сверкала...

В конце лета нашу партию отправили наконец по месту назначения — в далекую Якутию.

Около месяца мы плыли по Лене. Путешествие наше длилось бесконечно долго. Много лет прошло с тех пор, но и сейчас в памяти возникают очертания великолепных гор, непроходимой тайги и звучат могучие песни Сибири.

Мы пели, не уставая. Пели тюремные песни, волжские, студенческие, народные и наши революционные. Среди ссыльных были замечательные мастера пения. Их голоса, суровые слова песен и образы героев этих песен сливались в одну грозную и прекрасную симфонию.

Но вот путешествие наше кончилось. Мы в далекой ссылке. Тяжелую тоску по воле оставалось глушить лишь долгими прогулками, мечтой о побеге и песней.

Был конец короткого сибирского лета. Зеленая листва приобретала пунцовый оттенок. Желтые листья устилали землю огромным ярким ковром. Высоко в небо уходили сосны... Но недолго мы наслаждались этими летними прогулками. К концу сентября начались заморозки, и вскоре все яркие краски поглотил снежный покров зимы. Лес расцветился новым убором. Заснеженные сосны играли миллионами искр. Мы забирались ночью в лес, разводили костер и при тридцатиградусном морозе распевали во всю мочь:

Сбейте оковы, дайте нам волю,

Я научу вас свободу любить...

Мне удалось бежать из ссылки. Через некоторое время я пополз в Женеву. И здесь революционные песни звучали всюду, где слышна была русская речь. Швейцарцы часто спрашивали, почему мы так много поем. Они решили, что, должно быть, в России уделяют большое внимание музыкальному образованию. Ну, мы их не разочаровывали и не рассказывали, где и как мы получили это «музыкальное воспитание».

Незабываемы вечера, которые мы проводили у Ленина. Владимир Ильич обладал приятным, чуть глуховатым голосом. Он любил петь в хоре. Начинали обычно с революционных песен — «Интернационал», «Марсельеза», «Красное знамя», «Варшавянка». С большим чувством пели «Замучен тяжелой неволей», «На старом кургане в широкой степи». Нравились Владимиру Ильичу песни Сибири: «Ревела буря...», «Славное море, священный Байкал» и другие. Ленину очень нравился и новый куплет «Дубинушки», сочиненный М. С. Ольминским:

Новых песен я жду для родной стороны,

Но без горестных слез, без рыданий.

Чтоб они, пролетарского гнева полны,

Зазвучали призывом к восстанью...

Владимир Ильич очень не любил песен, в которых звучали слова уныния и печали, вроде следующих:

Стонет и тяжко вздыхает

Бедный наш русский народ,

Руки он к нам простирает.

Нас он на помощь зовет!

— Ну, — говорил Ленин, — вы там как хотите, а я буду петь только один куплет — призывающий к восстанью.

Перепев хором все революционные песни, приступали к сольным номерам. Ленин с огромным удовольствием слушал романсы Чайковского, Даргомыжского, оперные арии. Под конец пела я различные частушки. Иногда декламировали стихи Некрасова, Гейне, Беранже.

Наступал 1905 год! Стачки, демонстрации, открытые выступления рабочих, крестьянские волнения, восстания в армии и на флоте! Я снова в России и снова под арестом. Наша тюрьма в Петербурге пополнялась каждый день новыми товарищами, от которых мы узнавали о событиях. Тюремный режим был нарушен, начались волнения, мы предъявили тюремной администрации ультиматум и объявили голодовку. Мы выбили стекла в своих камерах и запели песни резолюции.

Тюрьма находилась в центре города, на Шпалерной, близ Литейного проспекта, и наше пение было слышно на улице, привлекая общее внимание. Город был взволнован. Администрация устроила побоище в тюрьме, карцеры и лазарет были переполнены, но мы не сдавались. Голодовка продолжалась восемь дней и кончилась нашей частичной победой. Жандармерия стала спешно рассматривать дела и сотнями высылать нас в далекие северные окраины. И революционная песня шагала вместе с нами. Мы пели в вагонах, на этапах, при переходе от вокзала в тюрьму. Конвойные офицеры приходили в ярость, но никакими угрозами не могли заставить нас молчать. Эти песни действовали и на сопровождавший нас конвой. У солдат то и дело находили переписанные ими революционные песни «Красное знамя», «Варшавянка», «Марсельеза», «Интернационал» и другие.

В 1905 году мне удалось вторично бежать из ссылки и принять участие в демонстрации рабочих Петербурга, вышедших на улицу с пением революционных песен. Не пропала наша работа в подполье. Рабочие хорошо запомнили слова и мелодии боевых песен. Их пели и во время мощного выступления петербургского пролетариата, создавшего Совет рабочих депутатов, и во время баррикадных боев в декабрьские дни в Москве, и в других городах нашей необъятной Родины.

И теперь по всей стране звучат песни победившего народа, строящего коммунизм. Живы традиции тех боевых песен, которые пел рабочий класс, вступая на путь революционной борьбы более полувека назад:

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом...

Над миром знамя наше реет

И несет клич борьбы, мести гром.

Семя грядущего сеет.

Оно горит и ярко рдеет!..

/Советская Музыка. № 12. Москва. 1955. С. 7-10./

ОЛЕКМИНСК, ПОБЕГ

Итак, решив про себя, что ссылка в Якутию, прежде всего, интересное путешествие, и задумав убежать при первой возможности, я стала нетерпеливо ожидать отправки. Ждать пришлось довольно долго. В начале июня наша партия в количестве пятисот уголовных и двадцати - двадцати пяти политических тронулась в путь. Нужно было пройти пешком двести с лишним верст до Качуга, а потом уже ехать на паузках, водой.

Последний месяц своего пребывания в Александровке я провела на воле и потому могла встретиться с товарищами по ссылке в день отправки.

Партия политических была разношерстная. В ней были бундовцы, польские социалисты и несколько русских рабочих и интеллигентов социал-демократов. Неприятное впечатление произвели на меня бундовцы своей политической узостью и каким-то делячеством и в то же время огромным самомнением, свойственным людям, по меткому выражению Плеханова, «лишенным чувства пространного». Позднейшие мои встречи с бундовцами и за границей, и в России это мое первое впечатление не только не ослабли, а значительно усилили.

С польскими рабочими у нас велись споры по национальному вопросу, но, в общем, с ними мы находили общий язык. С бундовцами как-то не о чем было говорить, и они постоянно обособлялись от нас. А, в общем, партия жила дружно, и я не помню ни одного острого столкновения за всю дорогу. Помню только ощущение необыкновенной бодрости и подъема, которое не оставляло нас всю дорогу, несмотря на трудный путь, материальные невзгоды, плохое питание, столкновения с пьяным командиром. Иной раз плетешься целый день под проливным дождем, промокнешь до нитки, а придешь на этап — и там негде ни обсушиться, ни отдохнуть, ни поесть путем. Но все это казалось столь ничтожным и пустым, что мало задевало и нисколько не понижало жизнерадостного настроения.

Конечно, семейным, больным приходилось туго, и мы чем могли облегчали им жизнь, но нам, молодым и здоровым, все невзгоды казались пустяками. Все же, в конце пути мы вздохнули с облегчением. Уж очень нас измучили дожди, лившие почти непрерывно, так что мы не успевали как следует обсушиться за все время пути. Расстояние в двести с лишним верст мы покрыли дней в десять.

Наконец мы на Лене. Нас погружают на паузки, и мы двигаемся в путь. Предстоит проехать больше двух тысяч верст по Лене. Путешествие будет длиться более месяца, и мы успеем вдоволь налюбоваться видами тайги, великолепием огромной реки и всей красотой сибирской природы. Паузок плывет вниз по течению, управляемый лишь рулевым веслом. Иногда мы проходим в день несколько верст, иногда при встречном ветре стоим и вдруг, толкаемые попутным ветром, делаем более тридцати верст в день.

Природа поражает своей суровой красотой. По одной стороне реки тянутся горы, сплошь покрытые лесом, где не ступала человеческая нога. В сибирской тайге тихо, она подавляет безмолвием, непроходимостью.

По другую сторону реки — голые скалы. Часами можно сидеть и смотреть, как меняются их очертания. Перед глазами проходят высеченные бурями фантастические фигуры животных, прекрасные, точно выточенные резцом скульптора, женские образы. Вот женщина играет на лютне, вот борются в смертельной схватке два великана, вот одинокая фигура юноши. А вот житель полярных снегов — белый медведь. Как очарованные, сидим мы, на крыше паузка. Особенно хороши эти фантастические изваяния лунной ночью.

Наше путешествие длилось долго, и я не помню, чтобы хоть на мгновение притупилось чувство восприятия прекрасного. Через десятки лет все так же ярко перед глазами стоят очертания этих великолепных гор, величие реки Лены и звенят в ушах песни Сибири.

Пели мы, не уставая, часами. Нигде потом я не слышала такого исполнения песен про Ермака, про Степана Разина, песен каторги и ссылки. Среди уголовных были большие мастера пения, и на фоне сибирской природы их голоса, суровые слова песни, образы героев этих песен сливались в мощную симфонию, от которой грудь ширилась восторгом.

Иногда охватывала тоска, оттого что мы все дальше уплывали от всего, что так дорого, так близко, от друзей, родины, а главное — от работы. Мое решение бежать начинает мне казаться столь же фантастичным, как и окружающая природа.

Как уйдешь из этой тюрьмы за тысячи верст от железной дороги?

И как ни прекрасна природа, все же она не заменит того, что осталось позади. Тоска по воле охватывает с огромной силой. Горы начинают душить и угнетать. И чем ближе был конец нашего путешествия, тем тоскливее становилось на душе, тем безнадежнее казались мысли о побеге.

В Олекминск я приехала с чувством огромного раскаяния, что не сделала попытки убежать из Александровской тюрьмы.

Здесь мне хочется рассказать о Михаиле Степановиче Ольминском, этом замечательном товарище, старом большевике, с которым встретилась я в Олекминске.

Отлично помню свое первое впечатление. Мы подъезжали на паузке в туманное утро к Олекминску — месту моей ссылки. Я всматриваюсь в очертания гор, лесов, берегов Лены и, наконец, вижу деревянные постройки, вытянувшиеся вдоль реки в два ряда.

Это и был город Олекминск. Ничего городского в нем не было. Ни мостовых, ни тротуаров, ни движения. Природа царствовала над этим жалким поселком, подчеркивая свое величие и ничтожность человека. Меня охватило чувство бессилия перед ней, и мои мечты о побеге показались мне несбыточными. Значит, закопаться в этой живой могиле, думала я, на целых пять лет, на вечность. Грустно было на душе, не радовали ни конец путешествия, ни призраки свободы, ни радость встречи с товарищами, ни возможность отдохнуть после длинного пути.

На пристани нас ждала вся колония. Для тех, кто годы прожил в забытом углу, встреча с товарищами, вести с воли были радостным событием, к которому готовились месяцами, которого ждали с огромным напряжением и радостным нетерпением.

Я, охваченная тоской, невесело смотрела на суету и волнения колонии. Из десятка товарищей, встретивших нас, невольно бросилась в глаза фигура Михаила Степановича Ольминского. Его приветливый, ласковый прием, без ненужной экспансивности, пришелся мне сразу по душе. Стало точно легче дышать.

Михаилу Степановичу было тогда лет под сорок, но выглядел он гораздо старше. Старила его почти седая борода и толщина. Но до чего молоды были глаза, как ярко они блестели на красивом лице, сколько внутреннего благородства было во всем облике! Я как-то сразу прилипла к нему душой и почувствовала себя с ним, как с родным и близким человеком.

Михаил Степанович находился в ссылке по делу народовольцев. Здесь, в ссылке, он окончательно определился как социал-демократ. Он пользовался в ссылке огромным авторитетом, был точно совестью всей колонии. К нему приходили товарищи за советом, он улаживал конфликты, мирил неуживчивых, ко всякому умел подойти по-особому, и в его присутствии сами собой умолкали все злые и Мелкие чувства. Он умел тепло подойти к человеку, понять его, успокоить и всячески помочь. Но это была не просто доброта хорошего человека. Михаил Степанович умел быть очень требовательным, твердым и даже жестким, если он видел моральное падение человека. Он был глубоко принципиален. Я убеждена, что он был не способен совершить какой-нибудь неблаговидный поступок, причинить кому-нибудь страдание. Того же он требовал и от других революционеров. Иногда казалось, что уж слишком много ригоризма, рассуждений, что вместо живой души, живых чувств у Михаила Степановича какой-то кодекс жизненных правил. Но это, конечно, было не так. Михаил Степанович всю свою жизнь подчинил делу революции и считал, что все интересы передового человека должны быть подчинены этой основной цели. Быть революционером — это значит быть авторитетом для окружающих, не допускать никаких позорящих революционера поступков ни в общественной, ни в личной жизни. Чтобы быть примером для других, ему не приходилось делать никаких усилий, никакого напряжения. Он был исключительно гармоничен. И эта-то внутренняя гармония и создавала ему такой высокий авторитет, влекла к нему все сердца. Вместе с глубокой принципиальностью, окрашивающей все его поступки, Михаил Степанович был жизнерадостным человеком, любящим природу, хорошую шутку, веселый смех в обществе.

Его любовь к природе и далеким прогулкам сблизила нас с первых же дней. Большинство товарищей в колонии были городские люди, привыкшие ходить по тротуарам, по очищенным дорожкам городских садов и не представляющие себе удовольствия брести напролом без пути и дороги по лесным дебрям.

Меня успокаивали такие долгие прогулки. Идешь, маешься, устанешь и, кажется, что до чего-то настоящего дойдешь. Живешь иллюзией свободы.

Ах, эта иллюзия свободы! В ссылке это всего тяжелее. Здесь ты как будто свободен, никто тебя не запирает на замок, не следит за твоими поступками, и ты можешь ходить куда угодно, а между тем, сознание ненужности всех твоих движений доводит до неистовства.

Михаилу Степановичу во время наших долгих прогулок я первому сказал о своей тоске по воле, о желании бежать и встретила с его стороны полную поддержку.

Конечно, жизнь проходила не только в разговорах о побеге, прогулки давали массу радостей и сами по себе. Был конец короткого сибирского лета. Зеленая листва приобретала пунцовый оттенок, желтый лист устилал землю, превращая ее в яркий ковер, высоко в небо уходили зеленые сосны. Но недолго мы наслаждались этими летними прогулками. К концу августа начались заморозки, и через два месяца все яркие краски поглотил огромный снежный белый покров зимы. Прогулки зимой приняли другой характер. Лес расцветился новым убором. Сосны, покрытые снегом и освещенные солнцем, играли миллионами огней. И удивительно гармонировала фигура Михаила Степановича с этим убранством леса. Он сам со своей белой бородой, румяным лицом, в огромной оленьей дохе, в высокой шапке и торбасах был похож на сказочного деда мороза. Иногда мы компанией забирались ночью в лес, разводили костер и при двадцатипятиградусном морозе распевали песни, плясали трепака.

В памяти сохранилось шуточное стихотворение Михаила Степановича, написанное после одной такой прогулки:

Ночь. Мороз. Валежник. Сосны.

Группа около костра,

Ни одной фигуры постной,

Пенье, громкое «ура».

Погожельский* на гребенке

Заиграл вдруг трепака,

Все вскочили, закружились,

И пошла тут кутерьма.

Граб** пудовою калошей

Топчет «русскою» сугроб.

Изогнувшись, точно ноши

Тащит целый гардероб.

Звуки «русской» раздаются

Все удалей, веселей,

Маша с Васею*** несутся,

Словно пара пузырей.

Сам Степаныч руки в боки

Животом большим трясет,

Все стрекочут, как сороки,

И хохочут и поют...

* Ссыльный поляк, интеллигент, социал-демократ.

** Фамилия рабочего, ставшего потом анархистом.

*** М. М. Эссен и Василий Исаевич Брауде11

[11. В. И. Браудо — бывший народоволец, ставший в 1900 г. социал-демократом, с 1904 г. — меньшевик.]

Вообще литература у нас процветала. Стихи писали на любую тему по всякому поводу.

Кроме прогулок, пения, мы много времени посвящали чтению. Почему-то засели втроем — Ольминский12, Гольдман13 и я — за «Критику практического разума» Канта. Было ужасно скучно и нудно читать, но никто не признавался в этом, и мы часами потели над непонятными, туманными мыслями и словами, путая «трансцедентальный» с «трансцедентным», мучаясь непостижимой задачей, поставленной Кантом — «познать мир вне самого себя». В результате у Михаила Степановича родилось стихотворение, которое должно было облегчить нам понимание непонятных слов:

Как «объект» «эстетичен», «прекрасен»

Несомненнейший твой «предикат».

Даже в день «акциденций» ненастный

Посетить тебя буду я рад.

Чтобы о вечных вопросах серьезно

Дискутируя, точно Сократ,

Думать — платье твое грациозно,

Но еще грациозней «субстрат».

Пусть душа твоя не «трансцедентна»,

Что подумаешь — знаем тотчас.

Так скажи, отчего незаметно

Ты с ума посводила всех нас?

Оттого ли, что «аподиктично»

Увлекаться тобой без ума?

Оттого ли, что «проблематична»

Мысль, что можешь увлечься сама?

Оттого ли, что всех увлекая,

Ты чаруешь, сама не любя,

Или просто уж «трансцедентальна»

Эта форма познанья тебя.

Увы, даже это стихотворение не внесло ясности, но зато доставило несколько веселых минут.

Другой наш поэт — Гольдман — тоже взвыл от увлечения философией и написал шуточное стихотворение на ту же тему:

Поглядите, что за диво —

Вся колония у нас

Философию ретиво

Изучать вдруг принялась.

Тот штудирует Платона,

Этот Канта мнет в руках,

Третий даже Соломона

Потревожил бедный прах.

И к чему премудрость эта

Вдруг понадобилась нам?

Тут иного нет ответа,

Кроме лишь — шерше ля фам.

Нас как будто бы в гипнозе

Водит женская рука.

Нынче молимся Спинозе,

Завтра пляшем трепака.

Что нам Кант и что Спиноза,

Что нам Лейбниц, Локк и Юм,

Коль сердечная заноза

Помутила бедный ум!

Пусть возьмет иного сорта

Темп царица наших дум, —

Полетят мгновенно к черту

Кант и Лейбниц, Локк и Юм.

Но ни прекрасная дружная компания, ни рыцарское отношение мужчин, ни чудесная природа и прогулки не давали ощущения живой жизни. Где-то далеко шла иная жизнь, настоящая, к которой были направлены все помыслы. Небольшой отрывок из стихотворения того же автора характеризует наши тогдашние настроения:

Тройки с гиком и бренчанием

Мчатся в даль тысячеверстную,

Унося в страну изгнания

Нашу группу разношерстную.

Лес кругом, деревья в инее,

Впереди дорога снежная.

Но ни небо это синее,

Ни простор и даль безбрежная

Не уймут тоску глубокую.

Грустных мыслей ряд проносится,

И тоскливо сердце просится

Вновь на родину далекую.

Эта тоска по воле, по живой жизни была так сильна, что не было сил терпеть дальше. Я решила бежать во что бы то ни стало, не ожидая, как мне советовали, весенних теплых дней, не слушая доводов трезвых людей, пугавших меня непреодолимыми трудностями.

— Поймите, — убеждали меня, — из Якутии еще никому не удалось бежать, а вам, женщине, будет труднее во сто крат. Вы обязательно попадетесь в руки полиции, или вас убьют по дороге беглые каторжники, да вы просто физически не выдержите двухнедельного пути: ведь до Иркутска, до железной дороги, вам ехать на лошадях две с половиной тысячи верст, при тридцати-сорока градусах мороза.

Мои друзья, особенно Ольминский, меня всячески поддерживали в моем решении бежать. Да и, в сущности, чем я рисковала, чего мне было опасаться? Нападения каторжников я не боялась. Они сами, томимые тоской по вольной жизни, по родине, бегут из неволи и, неужели, у них поднимется рука убить меня, да и какая им в этом корысть? Нет, это меня не страшило. Замерзнуть по дороге? В это я тоже не верила. Ведь я пойду не пешком по сибирской тайге, а поеду на лошадях, буду греться на остановках, и притом меня снабдят теплыми вещами, что в них не страшно ехать и на Северный полюс.

Самое неприятное и вполне реальное, что меня могло ожидать, была, конечно, полиция. Я могла быть опознана в дороге, или в Олекминеке могли хватиться, дать телеграмму о задержке. Что же меня ждало в этом случае? Возвращение в ссылку, отправка в более далекие места, вроде Колымска, и увеличение срока ссылки. Это, конечно, было тяжело, но риск был неизбежен. Зато, если побег удастся, думала я, я буду свободна, буду работать, жить настоящей жизнью, а не прозябать годы в ссылке.

Я решилась.

В это время в далекую Якутию, к нам в Олекминск, стали приходить номера ленинской «Искры», всколыхнувшие всю нашу жизнь. В «Искре» развертывался грандиозный план создания подлинно революционной рабочей социалистической партии, план организации и сплочения рабочего класса для борьбы с капитализмом, свержения самодержавия. В «Искре» велась борьба за революционный марксизм, против оппортунистов, искажавших и вульгаризировавших основы научного марксизма.

Каждый номер «Искры» с жадностью прочитывался и горячо обсуждался. Марксисты понимали, что «Искра» становится живой организующей силой, что она положит конец кустарничеству, шатаниям, разброду, создаст под руководством Ленина единую сплоченную, могучую партию. Всем захотелось немедленно включиться в работу искровской организации.

Сидеть годы в ссылке, пассивно выжидать ее конца стало невыносимо. Мы заговорили о побегах, заторопились в путь. Произошло точно чудо какое. Пугавшие меня трудностями далекого пути горячо стали обсуждать детали моего побега и строить планы своих собственных побегов. «Искра» оказала чудотворное влияние на всю ссылку. Товарищи, которые годами сидели в ссылке, не трогаясь с места, вдруг точно прозрели, почувствовали какое-то беспокойство. О побеге заговорили даже те, кому оставалось пробыть в ссылке несколько месяцев.

Все почувствовали, что времена переменились, что Ленин затеял огромное дело, что работа кипит и что люди нужны. Всем мучительно захотелось немедленно сняться с места и приступить к работе. На мой побег стали смотреть как на пробный полет, и вся колония ссыльных приняла горячее участие в подготовке его.

Удача побега зависела от трех основных условий. Нужно было достать денег, спутника и обеспечить условия, при которых в продолжение двух-трех недель олекминская полиция не заметила бы моего отсутствия. Последнее было трудно, но товарищи с этим делом блестяще справились.

В Олекминске полиция не ходила по квартирам, чтобы проверить, все ли ссыльные находятся на местах. Но это не значило, что она не вела учета, не следила за ними. Мы были всегда на виду. Городок маленький, одна-две улицы, и мы, куда бы ни шли, встречали «недреманное око»— исправника или его помощников. Но в общем, полиции было мало, и мы при желании могли бы захватить там власть, что иногда шутя предлагалось. Администрация больше полагалась на естественные преграды, чем на свои силы.

Ну, куда может уйти человек, окруженный горами и лесами, по скованной льдами реке, в лютые морозы зимой или летом в непроходимой тайге, за 2500 верст от железной дороги? Зачем же, считал исправник, беспокоить себя лишними процедурами, ходить по домам проверять людей, которые все равно никуда уйти не могут?

На эту беспечность администрации и был рассчитан план побега. Надо было, после того как я скроюсь из Олекминска, создать видимость, будто я все время нахожусь на месте. В прихожей висела моя шуба и стояли валенки. Женщине, приходившей раз в неделю убирать мою комнату и стирать белье, говорили, что у меня болит голова и я лежу в соседней комнате. Ей предлагалось не шуметь, а белье для стирки взять домой. Белье мое старались испачкать как можно больше. Вечером, как это бывало при мне, в моей комнате зажигали огонь, приходили товарищи, шумели, пели, а потом всей гурьбой отправлялись на прогулку, норовя каждый раз пройти мимо квартиры исправника. В этой толпе неизменно мелькала «моя» фигура. Один из товарищей, В. И. Брауде, одного со мной роста, надевал мою шубу, шапочку, вуаль (он был с бородой), шел под руку с Ольминским, изображая меня. Поминутно кто-нибудь громко произносил мое имя и обращался «ко мне», особенно когда проходили мимо дома исправника или встречали на улице полицейского. Товарищи так хорошо сыгрались и вошли в свою роль, что за все время не сделали ни одного промаха. Исправник был убежден, что я на месте, даже тогда, когда я уже перешла границу.

Когда товарищи получили от меня извещение о благополучном конце, они еще для вида продолжали несколько дней ломать комедию, а потом потушили в моей комнате огонь и пошли к исправнику с сообщением, что я куда-то исчезла, что второй день меня нет дома. Исправник стал успокаивать товарищей, уверяя, что ничего со мной не сделается, что я, может быть, уехала к кому-нибудь за город.

— Да ведь я ее видел дня два тому назад, она шла под руку с Ольминским.

Товарищи ушли от него с крайне озабоченным видом, но в душе торжествуя. Все же нелегко им было в продолжение двух недель быть начеку, следить за каждым своим движением. Обо всем этом я узнала позже, при встрече с ними на работе.

Исправник забеспокоился гораздо позже, когда я была уже далеко. Естественные препятствия, в которые он так верил, оказались преодолимыми.

Но я забежала вперед, рассказав только об одном условии удачи побега, об обстановке, созданной товарищами в Олекмииске во время моего отсутствия. Мне повезло и в другом.

Николай Николаевич Кудрин14, который привлекался со мной по одному делу, был также приговорен к ссылке в Якутию, но потом в Александровской тюрьме он получил извещение, что Якутия заменена ему Иркутской губернией. Кажется, его мать хлопотала об этом помимо его воли и желания. Он был очень раздражен и обижен этой царской «милостью» и решил не принимать ее. Проводив меня, он стал готовиться к побегу в Якутию и отправился через несколько месяцев вслед за мной в Олекминск.

Он бежал поздней осенью, один, проплыв в лодке около двух тысяч верст по Лене, запруженной льдами. Его скупой рассказ об этом путешествии звучал как легенда. Сколько раз его затирало льдами, и он должен был выскакивать из лодки па льдину и тащить ее на себе, прежде чем она снова попадала в водное русло! Однажды он заснул в лодке; ему приснилось, что он в комнате, и ступил в ледяную воду, едва не отморозив себе ноги. Питался он сухарями, размоченными в ледяной воде, и почти не спал, потому что всегда грозила опасность быть затертым льдами. Рассказывал он обо всем этом неохотно, точно стесняясь, нс видя в этом ничего особенного. Ведь он сказал, что приедет, ну и надо было выполнить слово.

Запоздав с приездом, он все беспокоился, что мой побег задержится и что некому будет организовать его. И действительно, хотя он приехал в разгар подготовки, но без него осуществить побег вряд ли удалось бы.

Помню, как он неожиданно появился среди нас, будто это было самым обыденным явлением. Он приехал как раз в то время, «когда всякая связь Якутии с внешним миром была прервана. Лена была запружена льдами, и пароходы уже не ходили, но и санный путь еще не установился, и мы не получали уже целый месяц ни газет, ни писем. Никто не мог понять, каким же путем он добрался до нас. Самолетов тогда еще не было.

Я знала волевой, упрямый характер Николая Николаевича, знала, что уж если он принял решение, его ничто не остановит и, признаться, не очень удивилась его появлению. Я даже рассмеялась, когда он вошел, и шутливо спросила, почему он так долго ехал. Товарищи возмущались:

— Мария Моисеевна, да поймите, ведь сейчас и птица не прилетает, его появление здесь — это чудо из чудес!

Николай Николаевич ничуть не был задет моей шуткой; мы привыкли в прежней работе спокойно относиться ко всему: не впадать в телячий восторг от какого-нибудь хорошо проведенного дела и не приходить в отчаяние от неудач.

Лучшего спутника и желать нельзя было. Он же и деньги откуда-то раздобыл и привез. Подготовка пошла усиленным темпом, и в начале февраля 1902 года нам удалось выбраться из Олекминска.

Была и еще одна маленькая удача. Мне нужен был паспорт, но достать его нам не удавалось. И вот как-то зашла к нам молодая монахиня, посланная каким-то монастырем собирать деньги на построение храма. Девушка оказалась очень милой и симпатичной, мы с ней разговорились и даже подружились. По ее цветущему лицу и веселым глазам было видно, что религия ее мало захватывает; она тянулась к жизненным радостям. Кончилось тем, что она влюбилась в одного политического ссыльного и сошлась с ним, а свой паспорт и большой черный монашеский платок отдала мне на дорогу. Предлагала она мне и кружку и удостоверение на право собирания денег, но от этого дара я отказалась.

Итак, у меня оказалось все нужное для путешествия: спутник, деньги, паспорт монахини. Большего и желать было нельзя. Остальное все зависело от случайностей, но я верила в удачу и уезжала с легким сердцем, грустя лишь об остающихся товарищах, с которыми сжилась всей душой.

Помню последний час отъезда. Я должна была до прихода ямщика залезть в сани с двойным дном и пролежать в нижней части незаметно для него больше суток. Сани у нас были свои, так что пересаживаться во время перемены лошадей не нужно было. Обычно сибиряки битком набивали сани шубами, одеялами, перинами и подушками. Везли также в огромном количестве провизию на одну-две, а то и три недели.

Мы везли вещей мало, так как самое большое место было приспособлено для моего лежания. С нами были только шубы, пара одеял и огромный мешок с пельменями; их было, кажется, 5 тысяч штук, с расчетом, чтобы хватило еды на всю дорогу. Так, на дне саней я должна была ехать до Нохтуйска — 250 верст. Это был самый трудный для меня переезд. Из Нохтуйска я могла уже ехать открыто с паспортом монахини и в сопровождении богатого золотопромышленника, за которого выдавал себя в дороге Николай Николаевич.

Когда я лежала, спеленатая, как мумия, в своем гробу, Михаил Степанович, заботливо оправляя на мне свою доху, которая должна была согревать меня в продолжение всего пути на морозе в тридцать с лишним градусов, вдруг забеспокоился, ощупывая мою голову, повязанную платком. В один миг он сорвал с себя свою шапку с наушниками, осторожно надел ее на мою голову. В этот момент я почувствовала, как на мою щеку и упала горячая слеза, и я встретилась взглядом с его чудесными блестящими глазами, в которых было столько заботы, нежности и ласки. С этим чудесным воспоминанием я уехала из Олекминска.

Никогда мне не забыть этого прекрасного товарища. Побег из Олекминска я хорошо запомнила. Помню и проникающий в душу холод, когда промерзнешь до костей, помню тревогу на каждой остановке, что поймают и вернут обратно. Вспоминается и страшная усталость от этой почти двухнедельной езды, когда от постоянной тряски живого места в теле не осталось и не знаешь, бывало, на какой бок сесть или лечь, чтобы не чувствовать поминутно ударов и толчков от ухабов. Боясь быть опознанной, я только два раза в сутки вылезала из саней поесть и размять онемевшие члены. Но больше этих физических невзгод мучила мысль о возможной неудаче. Стоило полиции хватиться меня и послать телеграмму, как я была бы опознана и арестована немедленно. Самыми мучительными были часы смены лошадей. Мой спутник Н. Н. Кудрин вылезал из саней и шел на разведку, узнавал, нет ли телеграммы обо мне, и, только убедившись в том, что все благополучно, беседовал со смотрителем, заказывал лошадей и чай, и мы благодушествовали в тепле, а затем снова мчались вперед до новой стоянки, новой тревоги.

Скуку далекого пути ничем нельзя было рассеять. Сани были закрытые, и впереди виднелась только бесконечная снежная пустыня. Единственным развлечением было читать по памяти стихи или тихо мурлыкать песни. Я ехала по паспорту монахини, и ямщик, слушая мое заунывное пение, думал, что я пою священные псалмы, и умилялся от моей религиозности.

Чудесным спутником оказался Н. Н. Кудрин; без него мне никогда бы не удалось удрать из этой снежной пустыни. На нем лежала вся трудность сношения с внешним миром, все заботы и хлопоты. Он уставал не меньше меня, но никогда не проявлял своей усталости и, чем только мог, облегчал мне тяжесть пути.

Скакали мы день и ночь и в Иркутск приехали на двенадцатый день. Приехали усталые и разбитые. Тем не менее, когда нам сказали, что готовится побег шлиссельбуржца Яновича из Якутска, Николай Николаевич тотчас предложил свою помощь и на другой день поехали обратно в Якутск, чтобы организовать и этот побег.

А я отправилась дальше, благополучно проехала от Иркутска до Челябинска, отсыпаясь всю дорогу и избегая показываться на станциях. Первый раз я вышла из поезда в Воронеже, где решила сделать остановку.

В Воронеже жил брат М. С. Ольминского, и я направилась к нему. Мне было необходимо немного размяться с дороги, пройтись по улицам, сходить в баню и вообще немного прийти в себя. Ведь я безостановочно ехала день и ночь почти целый месяц.

В Воронеже я нашла несколько старых товарищей-подполыциков, которые дали мне связи для перехода через границу. Эти связи действовали безотказно.

М. М. Эссен. Первый штурм. М., 1957, с. 78-93.

/Ссыльные большевики о Якутии. Воспоминания, письма. Сост. Е. С. Шишигин, П. В. Винокуров. Якутск. 1982. 49-63./

ПОБЕГ ИЗ ОЛЕКМИНСКА

Бежать из Олёкминска решили ночью. Непроглядная чернота наваливалась на тайгу, скрывая дома, прижатые снежными заносами к земле, вековые ели с голыми от ветров вершинами и сугробы, захватившие пространство.

Мария несколько раз выходила на улицу, закутавшись в платок, вызывая сердитое неудовольствие хозяйки. В такой мороз дверь нет нужды открывать! Это не Россия, а Сибирь-матушка! Мария не могла сдержать нетерпения. Часы тянулись непривычно долго, сердце изнывало от боязни непредвиденных случаев, которые именно тогда и происходят, когда их не просят.

Эссен не захотела ждать окончания пятилетней ссылки в забытом богом Олекминске. Да и как можно бездействовать, когда в партии каждый человек на счету! Впервые в истории создавалась рабочая партия, начала выходить общерусская газета «Искра»... Каждый сознательный человек уподоблялся каменщику, который, засучив рукава, клал кирпич за кирпичом в общее дело политической борьбы. А тут пустое и бессмысленное прозябание в Олекминске в течение целых пяти лет! Пять лет казались Эссен вечностью. С первого дня пребывания в этом большом селе, именуемом городом Олекминском, она занялась самообразованием. Изучала Канта, Фейербаха, участвовала до хрипоты в политических диспутах. Спорщица была отчаянная. Но все это не могло заменить живой практики политической борьбы с ее опасностями, с удачами и поражениями, с живым общением с рабочими, с уходом от слежки и смелыми вылазками против полиции, да, в общем, со всем тем, что зовется жизнью. Сил непочатый край, желание обнять весь мир, а тут философствования, редкие письма, за которыми шла на поклон к распроклятому исправнику. Ради чего жить?! Где активная повседневная борьба, которой подчинялись бы душевные и физические силы? Нет, побег был единственной формой жизни, и она занялась его подготовкой.

Как она горевала, что не совершила побега из красноярской тюрьмы или с этапа!.. Правда, охрана была тщательной и конвойный офицер не делал ни малейших послаблений. Этапные дворы охранялись с редкостным старанием — по ночам перекликались часовые. Видавшие виды кандальники, которыми была переполнена партия, и то диву давались. Потом выяснилось, что в предыдущей партии бежало тридцать человек. Бегство политических привело в неистовство тюремное ведомство. Посыпались репрессии, со стражников полетели погоны, начались разжалования.

Возглавлял их этап офицер Кривоухов. Злой. Желчный. И до пенсии дослужить осталось полгода... Словно пес цепной, сам не живет и людям жить не дает. С наступлением сумерек партию запирали в этапные дворы, разбросанные по тракту. Условия ужасающие. Скученность невиданная, на ночлег место удавалось с большим трудом разыскать. Главное для Кривоухова — засунуть каждого в этапный двор, чтобы не только человек, но и мышь не проскользнула бы.

Потом Эссен еще раз гнали по этапу, то в одну ссылку, то в другую, но такой жестокости, как теперь, она не испытывала. Так и остался в памяти первый этап как сплошное мытарство, как поношение человеческого достоинства.

Первые дни после водворения в Олекминске Эссен отсыпалась, радуясь иллюзии свободы. Нет стражи, нет криков конвойного офицера. Кругом одна природа. Величавая. Бескрайняя. Тайга, стоявшая стеной, тайга, заполненная диким зверем, была суровым стражем... Какие же изуверские законы царят в мире, коли природа стала средством насилия!

Бежать из Олскминска зимой?! Товарищи даже мысли такой не допускали. Но к счастью, как в спорах парировала Эссен, этой мысли не допускало и полицейское начальство.

— Нужно все строго взвесить, а не основываться на женских эмоциях...— сердито отправил ее от себя Ольминский, к которому она пришла посоветоваться. Добродушный великан с окладистой бородой. В огромной дохе. В пимах, словно сапогах-скороходах. Староста колонии.

Слова Ольминского значили многое. Доводы, которые Эссен приводила как плюсы, при побеге становились минусами — дикие звери, морозы, каторжники, одичавшие и оголодавшие, способные ради куска хлеба убить человека.

Она стала ждать своего дорогого друга Николая Николаевича Кудрина. Да, того самого Кудрина, с которым в Верхних Карасях ставила подпольную типографию.

Судили их вместе. На суде Кудрин держался превосходно. При расставании просил беречь себя, благодарил за то, что открыла правду жизни. И такая нежность была на его лице! Кудрин и подал ей мысль о побеге из Олёкминска.

— Будете устраивать побег, дайте знать. Обязательно приеду.— Как о само собой разумеющемся, сказал он и подтвердил: — Обязательно...

Кудрина приговорили к поселению и отправили в глухую сибирскую деревеньку.

При расставании им удалось поговорить.

— Как бежать?..— в раздумье спрашивала она Кудрина. — Зимой из Восточной Сибири... Сил не хватит...

— До весны не дотерпите — натура у вас такая... Еще раз прошу без меня побега не совершать. Дадите знать, а там уж вместе...— И, отвернувшись, тихо добавил: — Я за вами пойду и в огонь и в воду.

Лицо Кудрина стало жалким, просящим. Мария ничего не ответила. Кудрина окружила стража и увела.

Слова Кудрина были тем толчком, который определил ее действия. Бежать... Бежать в Россию... Бежать за границу, к Ленину, который занят созданием общерусской политической газеты... Жизнь, а не прозябание в колонии. Бежать... Бежать...

После разговоров с Ольминским она отправила письмо к Кудрину. Вот и осень 1901 года накатывалась на Олекминск, а ответ не приходил. При ранней зиме могли замерзнуть реки, схваченные льдом, и тогда прекратилось бы по воде сообщение по Сибири. А санным путем добираться до Олекминска практически невозможно.

И все же она ждала Кудрина. А пока, до прибытия Кудрина — в его готовности помочь она не сомневалась, — колония политических стала лепить Эссен пельмени в дорогу. Лепили долго. Ольминский определил цифру, казавшуюся Марии фантастической, — пять тысяч... Две тысячи пятьсот верст до Иркутска и шесть тысяч пельменей. Товарищам по ссылке план побега казался авантюрой, лишь Эссен веровала в свое везение. Нет, не может человеку изменить счастье, когда мысли, желания сконцентрированы на одном: работать, а не прозябать в заточении.

Совершив побег из места ссылки, Кудрин приехал, когда его перестали ждать. Добирался он на лодке, река покрылась салом. Веслом отталкивал льдины и боялся, что они раздавят лодку, как скорлупку. Устал до изнеможения. Одни глаза и нос. Но в глазах восторг от свидания с Марией, он держал ее за руку, и на обветренном лице смущение. Отговаривать от побега не стал, хотя, выслушав ее план, недовольно крутил головой.

— Значит, так... Исправник проверкой не занимается и по домам, где живут ссыльные, не ходит. Уверен негодяй: тайга заменяет крепостные стены, а медведи — стражников... — Кудрин расчесал русую бороду и, покашливая, что служило признаком волнения, продолжал: — Я тут привез деньги — триста рублей... Больше раздобыть не сумел.

— Колония ссыльных соберет сотню, — пробасил Ольминский, принимавший участие в обсуждении плана побега.

— Ну и преотлично... Лошади, ямщики, постоялые дворы, как и путешествия по Европе, немалых стоят денег...— усмехнулся Кудрин, растопырил ладонь и пропустил бороду между пальцев. — Совсем забыл — я привез паспорт. Одна из девиц влюбилась в ссыльного и отдала паспорт. Кажется, купеческая дочка. Ранее она от несчастной любви ушла в монастырь, а нонче от счастливой любви сбежала из монастыря. Есть такие люди, которые любовь считают единственным занятием в жизни. Кстати, девица предлагала кружку для сбора подаяний на божий храм... Я отказался, хотя, думаю, так было бы конспиративнее.

Эссен засмеялась. Представила, как она ходит по вагону поезда и, протягивая кружку пассажирам, канючит: «Пожертвуйте, христиане, на божье дело... Пожертвуйте...» В Саратове так ходила по рынку монашенка и низко кланялась каждому, кто бросал пятак. Нет, от такой конспирации лучше отказаться, а то и рассмеется ненароком...

— Я буду выдавать себя за золотопромышленника, который по делам первейшей необходимости едет в Иркутск. Можно и не придумывать дела... Просто купчик одичал на приисках и жаждет спустить деньги в ресторациях... Ехать со мною открыто Мария не сможет. Ее опознает любой исправник и с позором вернет на старое место да за побег пару годков добавит. Значит, Мария должна быть спрятана...

— Я не игрушка, а человек! Да и как меня спрятать? — с неудовольствием ответила Эссен.— Как меня вывезти из Олекминска?! Это не иголка в стогу сена.

— Значит, нанимаем сани и ямщика... Человек я богатый, состоятельный.— Кудрин сдвинул шапку набекрень и гоголем посмотрел на Ольминского. — Приехал навестить непутевого брата, передал ему нижайший поклон от матушки и теперь в Иркутск... Иркутск для местного жителя то же, что Петербург для российского провинциала. Место злачное... Когда рядиться будем с ямщиком, нужно торговаться... В санях сибиряки возят шубы, пельмени, вещи... Вот в этот ящик и засунем дражайшую Марию Моисеевну.

— Меня?! В ящик?! — оторопела Эссен и с недоумением посмотрела на Кудрина.

— А куда, прикажете?! — невозмутимо отозвался Кудрин. — Сани сибиряков созданы для побега. Каждый перегон верст двадцать... Там трактир... Отогреетесь, чайком побалуйтесь — и в путь... Может быть, повременим до весны?! А?

— Ну, подобного малодушия от вас не ожидала, — отрезала Эссен, уловив в голосе Кудрина просьбу. В уверенности Кудрина она черпала силы. И конечно, без Кудрина, без его ясной головы и золотого сердца она бы в путь не пустилась. — До весны?! Так можно ждать и до окончания срока.

На лице Эссен неподдельный испуг. Ольминский и Кудрин рассмеялись.

— Где раздобыть ямщика, который бы закрыл глаза на столь необычную пассажирку в ящике?! — Ольминский вопросительно посмотрел на Кудрина.— Да и в трактирах язык не распускал бы...

— Очень трудное дело... Весьма щекотливое...— Кудрин, нахмурив лоб, бросил взгляд на Марию.

Они сидели на пустыре, грелись в скупых лучах сибирского солнца. Сидели уединенно, чтобы обсудить суть побега. Играла в свои нехитрые игры рыжая лайка. Небольшая. С хвостом колечком. И умными глазами. Она каталась на спине и нетерпеливо звала Марию домой, недовольная столь долгой отлучкой.

— Такой человек есть. Муж моей хозяйки — ямщик. Кстати, хозяйка замечательная женщина. Добрая. У нее заболел ребенок трахомой... Я врачевала, и, к счастью, успешно. С тех пор хозяйка считает себя в неоплатном долгу. Хозяйка уговорит мужа и риска не побоится. Превосходная она женщина...

Кудрин улыбнулся в пушистые усы — слава богу, и здесь, в Олекминске, Мария разыскала превосходного человека. И так везде. Как много прекрасных людей живет на свете у Марии!.. Широкое у нее сердце.

— Нужно думать о теплой одежде. Морозы в тайге до сорока градусов, птица стынет на лету, а молодая женщина пускается в путь в ящике! — Ольминский гневно стукнул суковатой палкой, с которой не расставался. — Труден, весьма труден будет путь... И неизвестно, чего в этом случае больше — безумия или разума... Риск благородное дело, но лучше бы в данном случае не рисковать...

* * *

...Бежали в кромешной тьме, боясь, чтобы не выкатился полный диск луны. Время считанное — луна выплывала на небо и заливала серебряным светом землю. В темноте и суетились у дома. Двигались осторожно, боясь потревожить собак. К счастью, собаки в Олекминске, как и в других городах, лаяли только на собак — люди их беспокоили в значительно меньшей степени.

Натянув на Эссен тулуп, Ольминский снял ушанку и, не обращая внимания на возражения, нахлобучил на ее голову. Так и стоял на ветру. Белый. С бородой, залепленной снегом. И плакал. Эссен была потрясена, увидев слезы у великана. Кудрин раздобыл барскую шубу с бобровым воротником, чем вызвал неодобрение ямщика, боявшегося нападения каторжников в тайге. «Золотопромышленник!» — многозначительно подтвердил Кудрин и поднял большой палец. Мария расцеловалась с хозяйкой, благословившей ее на дорогу, и с трудом залезла в ящик. Кудрин оставил ей щель для воздуха. Ямщик стеганул кнутом лошадей.

Загремели бубенчики, и сани понеслись. На ухабах подпрыгивали — женщину пребольно встряхивало. Она лежала на боку, свернувшись, и ощущала каждый толчок. Временами ящик касался земли, и тогда удары становились нестерпимыми. Мысли были самые невеселые. Хорошо, выехала... Дальше как? Дорога вилась по глухой тайге. Тут и каторжники могут ограбить, отобрать еду... Нет, Мария не верила, что люди, как и она, отверженные, способны обобрать товарища по несчастью. И все же... Хуже стражники, которые колесят по тракту в надежде разыскать беглых. Они опаснее каторжников... Значит, опять тюрьма. Суд... И ссылка в такую глухомань, что невымощенные улицы Олекминска покажутся Невским проспектом. И все же она довольна. Если есть один шанс из ста на благополучный исход, то и тогда следовало им воспользоваться. А значит, вперед и вперед... Хорошо бы вытянуть ноги. Тело ныло, словно ее распинали на колесе. «Почему на колесе?» — усмехнулась она. Ну и тряска на дорогах! И это при условии, когда тракт засыпан снегом. Что здесь делается при весенней распутице? Интересно, скоро ли будет трактир. Трактиры — земля обетованная, там горячая печь, чай, шанежки... Сколько она трясется по ухабам, ощущая каждый толчок? Трудно сказать. Скорее всего, вечность! Попыталась заснуть, но холод вызывал отчаянную дрожь, и сон не приходил. И вдруг сани остановились.

Мария услышала чей-то простуженный голос. Властный, сердитый. И затихла, боясь дышать, лишь сердце стучало громко.

— Кто такие?

— Золотопромышленник Винтер возвращается в Иркутск... — Кудрин заиграл голосом, напирая на басовитые ноты, и приветливо сказал: — Здравствуйте, господа... На дороге спокойно? Павел Ильич, иркутский генерал-губернатор, предупреждал меня, что в здешних местах небезопасно: и каторжники, и лихие люди. И все же я решил попытать счастья. Кстати, при мне рекомендательное письмо из губернии... Далеко ли до трактира?

Кудрин из саней не вышел. Говорил громко, уверенный, что ему обязаны оказывать содействие. Унтер, закутанный башлыком, смотрел на барина не без злости. «Рекомендательное письмо»... «Генерал-губернатор»... Ишь развалился, словно кот на перине. А тут гоняй по тракту да разыскивай злоумышленников, и каждый свою жизнь дорого продаст. Дома детишки скачут по лавкам — один другого меньше. Барин, знать, нализался хорошенько, коли словам генерал-губернатора верит: на дорогах-де небезопасно... Каторжники и разденут, и разуют, и последний кусок хлеба отберут... Нашел чему верить! В бобер нарядился, дурак, в дорогу... Купчина-то с мошной... Почто ему бобровая шапка? Одну сорвут — другую купит. Золотопромышленник...

— Служивый, держи на водку — проводи до трактира в селе Злобино. Тут верст десять, крюк небольшой. На бога надейся, а сам не плошай! — философски заметил Кудрин.

Унтер крикнул конным, сопровождавшим его, и те приободрились. От погони за беглыми все устали. Трактир на тракте — заманчивое дельце!

Эссен, невольная свидетельница разговора, восхитилась Кудриным. Молодец! Взял и пригласил стражников в охрану. Ни обыска, ни расспросов, ни осмотра саней... Приложила руку к груди, стараясь унять сердцебиение.

— Кого разыскиваете? — лениво полюбопытствовал Кудрин.

— Беглых каторжников... — Семеро удрали, уже более недели обшариваем все дороги.

— Почему на тракте? Зачем беглым сюда выходить? — не унимался Кудрин. — Коли я бы бежал, так пробирался бы таежными тропами.

— В тайге-матушке дикий зверь... Нет, человек как бы ни прятался, а без тракта не обойдется. — Унтер, отворачивая лицо от ветра, закончил: — Этот народец обязательно на тракт выберется. Ну, с богом, трогайтесь, мы за вами. Морозец-то знатный: щеки дерет, руки леденит...

И опять понеслись сани. Кудрин задернул щель, оставленную для Эссен. Боится унтера, боится мороза.

В трактире села Злобина на свет божий выбраться ей не удалось. Слышала голос унтера да посмеивание Кудрина. Под полость просунулась рука Кудрина — слава богу, кусок хлеба с рыбой.

И опять дорога.

Мария лежала в ящике, словно в ледяной проруби. От холода свело руки, острая боль разлилась по телу. Мелкий озноб бил ее — зуб на зуб не попадал.

И казалось, не хватит сил, невозможно преодолеть чувство усталости и ожидания опасности. Мария больше всего любила определенность в жизни. Чем ждать беду, лучше с ней бороться. Тяжко прикидывать да поджидать.

Резко повернув, сани остановились. Послышались голоса, ленивый перебрех собак. Кто-то затопал около саней, поколачивая кнутовищем по валенцам.

Кудрин, подождав, когда разойдется народ, начал вынимать шубы из саней. Руки его потянулись к Марии. Эссен пыталась помочь ему, но не смогла. Наконец Кудрин вытащил ее из ящика. Земля качалась под ногами, и, если бы не Кудрин, то обязательно бы упала. Она закрыла глаза. Земля напоминала море, разбушевавшееся в непогоду, и уходила из-под ног. Эссен поташнивало, как при шторме. И опять положение спас Кудрин. Поддерживал ее и говорил ободряющие слова. Она пыталась поблагодарить его, но слова замерзали в горле... Да, да, именно замерзали. Точнее состояния ее не передать.

Наконец Кудрин втащил ее в трактир и прислонил к стене.

Трактир оглушил криками половых, пьяными песнями, клекотом щегла, висевшего под лампой. Кудрин помог ей стянуть тулуп, усадил в красный угол напротив самовара. Тульский самовар поражал размерами. Бока помяты, кран подтекал, капля за каплей падали на поднос, начищенный до блеска. Потрескивал уголек. Самовар клокотал, словно сердился. Горланили песни, кричали, начиналась пьяная драка. Мария воспринимала происходившее с трудом. И только пение щегла было живой нитью, возвращавшей ее к реальности.

— Что, барынька, замерзла?! Небось впервые в наших краях? — наклонился к Марии бродяга с серьгой в правом ухе. Рот его кривился в усмешке. — Края-то сибирские...

— Хозяин, жулик проклятый, прикажи принести пельмени, да погорячее. И лошади овса насыпь в торбу... — Кудрин, разгладив бороду, покрикивал на толстого, неопрятного мужика, подстриженного под скобку, с вороватыми, бегающими глазами. Подумав, обратился к бродяге: — Это моя сестра... Глухонемая... Вот такая беда ей на роду написана... Ты ее не трожь и словами не береди...

Мария глотала горячие пельмени. Вкус этих первых обжигающих рот пельменей запомнила на всю жизнь. С удовольствием пила крепкий чай. Хозяин, хотя и смахивал на жулика, но чай заваривал на совесть. Пахучий и с горьковатым привкусом. Пила чай мелкими глотками и чувствовала, как к ней возвращались силы. И озноб и головокружение пропали. В чаду, царившем в трактире, стала различать отдельные лица, ловила обрывки разговора. Кудрин ее умилял. Какой товарищ! Брат не сумел бы с такой добротой охранять ее в этом злачном месте. И все на дверь косился, ожидая появления урядника... Значит, как и она, беспокоится, да виду не показывает. К счастью, на нее никто не обращал внимания. Бродячий люд выбрался из тайги и пьянствовал, спуская добытые с таким трудом деньги. Гуляли промысловики-охотники. Да и людишки, намывшие золотишко тайным путем. Отчаянный народец! Хозяин скупал товар за бесценок. Какая странная жизнь!

— Теперь я и глухонемая... Ну, удружили, Николай Николаевич! — пошутила Эссен, когда они вышли в сени и стали обряжаться в тулупы.

— А вы хотели, чтобы я вас представил беглой?! — полюбопытствовал Кудрин, счастливый, что Эссен обрела способность шутить. — Впрочем, в этой среде как беглая вы имели бы определенные преимущества. А пока вперед... Вперед...

Ямщик доставал из саней кнут. Мела поземка. Ветер бросал колючий снег. По двору бегали собаки и, громыхая цепями, лаяли охрипшими голосами. Ямщик подождал, пока Мария спрячется в санях, и помог Кудрину заложить ее шубами. Осмотрелся по сторонам и взобрался на облучок...

В Олекминске жизнь текла с прежней размеренностью. В доме, в котором снимала комнатенку Эссен, вечерами на окне горел свет. С наступлением сумерек хозяйка ставила керосиновую лампу поближе к окну. Исправник, совершавший вечерний моцион, видел освещенную комнату и знал, что ссыльная коротает время за книгами.

Исправник, тучный мужчина, по характеру был довольно беспечным и пустыми хлопотами себя не утруждал. Осенью или летом, когда тайга распахивала сотни явных и тайных троп, он устраивал разные пакости ссыльным: и на квартиры жаловал, и урядников в страхе держал, и сам бодрствовал, боясь побегов. В эти месяцы становился злым, недоверчивым. Когда Олекминск погружался в снежный сон, когда в тайге исчезали тропки, когда валежник делал их непроходимыми, когда стражниками становились волки да шатуны-медведи, тогда исправник обретал привычное благодушное настроение.

— Слава богу, в тайге-матушке живем! — говаривал он стражникам, когда те пытались учинить обыск у ссыльных. — Куда они денутся?! Куда?! По домам книжки запрещенные читают?! Что ж! Они за это и в ссылке сидят.

Жил он большим домом. С детишками и родней. Общаться с ссыльными не любил, ожидая от них подвохов. Всех ссыльных считал террористами, ибо смешно, ей-богу, смешно гнать в кандалах людей за то, что они читают недозволенные книжки. Эту нелюбовь к ссыльным он привил и домочадцам, которые шарахались, завидев кого-либо из них на улицах. Обстоятельство, весьма обижавшее Эссен.

Обычно в пять часов, после хорошего послеобеденного сна, исправник с женой важно вышагивал по главной улице городка. Шел неторопливо. Отвешивая поклоны: пониже — купцам, посуше — ссыльным.

Ссыльные обязаны были выходить на прогулку по неписаному закону, как на проверку. И им приятно, и ему спокойнее. Наметанным глазом исправник пересчитывал ссыльных, попадавшихся на пути. Слава богу, все тридцать. В прошлые годы ссыльных бывало до семи человек, в нонешном, феврале 1902 года, извольте — тридцать! И еще одно обстоятельство раздражало исправника. С недавних пор женщины-ссыльные стали напяливать на шляпы вуаль. Особенно этим отличалась Эссен. Опускала на лицо вуаль и становилась неузнаваемой. Он попробовал сделать ей замечание, но та его на смех подняла, да и супружница запилила: «Первейшая мода!.. Парижская!» И исправнику было приятно, что в засыпанном снегом Олекминске женщины придерживаются парижской моды.

Заметное пристрастие к парижской моде имела Эссен. Женщина молодая. Интеллигентная. В бумагах значилась в качестве особой приметы ее красота. И нрав веселый, и улыбчивая. И такую красоту разменивает по тюрьмам да ссылкам! Вот она, неразумная молодость! И франтихой Мария Эссен была отчаянной. В ссылке носила платья с белыми манжетами да кружевными воротничками. Иная попадет в ссылку — причесываться перестанет и про баню забудет... А эта подтянутая, ухоженная. И гимнастикой по Мюллеру занимается, и в лесу с Ольминским часами пропадает. «Форму нужно держать!» — говорит, улыбаясь. Он-то повидал на веку многих и понимал, как трудно держать эту форму человеку, оторванному от привычных условий. Эссен привезла в ссылку пальто, отороченное белкой, и меховую шапочку, чудом удерживающуюся на макушке. Голубой мех оттенял глаза, и они казались бездонными. И вдруг на эти глаза натянула вуаль. Да не прозрачную, а плотную, скрывающую лицо. Правда, при встречах его приветствовала, но лица ее больше не видел.

Вот и сегодня. Эссен шла рядом с Ольминским и держала его под руку. Такая пара! Раскланялись и разошлись. Правда, за последние дни голос у девушки стал погрубее. Наверняка простудилась. Вот и сейчас говорит с Ольминским на морозе. Голос ей следовало беречь: на вечеринках первая запевала. И голос такой расчудесный! Оказывается, и брат у нее певец. С гастролями приезжал в Сибирь и нашел сестру в Александровском централе, что близ Иркутска. Начальник централа разрешил встречу брата с сестрой. И она запели так, что тюрьма плакала. И каторжники при встречах величали ее: «Певунья». Ей бы петь в опере — большущие деньги бы загребала. Да поди, вразуми молодость! Вот и теперь хрипит. Пропадет голос, а если бы одумалась, то могла и артисткой стать. Но, представив насмешливое лицо политической, покачал головой. Нет, кроме тюрем, она ничего не увидит, и голоса ей не жалко. Хрипит и пусть хрипит!

Наведывалась к Эссен и женщина, которая стирала ее бельишко. Это он для контроля ее подослал. К сожалению, ссыльная днем все больше лежала, а грязное белье и деньги, завязанные в узелок, были на кухне. Слава богу, что вечерами ее встречали с ссыльным Ольминским. И веселые такие. Голос, правда, осипший.

...Самые большие неприятности во время побега Эссен из Олекминска выпали на долю Брауде, молодого студента, сосланного за хранение и распространение литературы преступного содержания. Так ему, во всяком случае, казалось. Был он мягким и добрым человеком. Одного роста с Эссен. Так же худощав и фигуру имел, к его великому огорчению, не богатырскую. Как он завидовал Ольминскому! Плечи косая сажень. Росту огромного. Солидный, степенный. А он, Брауде, — человек невидный. Когда в Питере на завод пришел, то в глазах рабочих прочел недоверие. Мальчик, безусловно, мальчик! Какая уж тут пропаганда... И голос девичий, тонкий и вкрадчивый. Это не бас Ольминского, который в гневе гремел, как раскаты грома. И вот для солидности Брауде завел бороду и усы. К удивлению, усы и борода выросли быстро, и хотя им было далеко до усов и бороды Ольминского, но его вполне устраивали. Он и говорить стал солидно, растягивал слова, подражая Ольминскому. Как-то Эссен позвала его в свою комнату, закрыла занавесочку на окне и, сдерживая смех, предложила померить парижское пальто. Брауде, привыкший ко всяким ее выходкам, вспыхнул и отказался. Эссен вновь стала просить, и синие глаза сделались серьезными.

— Ну, пожалуйста, дружок... Пожалуйста...— В голосе Эссен просительность, а глаза внимательно его рассматривали. — Думаю, мы имеем одинаковые фигуры... Да нет, вы, конечно, мужчина, но мужчина может иметь фигуру, напоминающую женскую. — И, заметив, как студент потемнел лицом, закончила: — В мужчине главное не фигура и внешность, а характер и отважное сердце.

Брауде смягчился и разрешил, чтобы на него Эссен примерила пальто. Пальто немножко жало в плечах, но, к счастью, застегивалось на пуговицы. Странно было видеть ему свое лицо с бородой и висячими усами, обрамленное беличьим воротником. Он быстро попытался снять пальто, но Эссен, неутомимая Эссен, подала ему и шляпу. Брауде рассердился.

— Я человек, а не пугало... Насмеялись вволю... — цедил он сквозь зубы. — Ну, теперь разрешите принять прежний облик: скоморошничать не мастак...

И все же Эссен напялила шляпу. В лентах. С красными цветами. И перьями. Он был уверен, что перья вороньи, чем весьма возмутил Марию. Лицо его приняло дикое выражение. Усы... Борода... И шляпа в перьях... Борода на беличьем воротнике.

— Ну, что набычились?.. Чувства юмора нет ни капельки, — философствовала Эссен, поворачивая его из стороны в сторону.

— Нет и не нужно... Я мужчина и для вашего удовольствия, даже для вашего... — голос Брауде зазвенел, — корчить из себя шута не намерен! К тому же у меня борода... голубушка Мария Моисеевна.

— А вот бороду и усы придется сбрить! — не моргнув глазом, отрезала Эссен. — Тогда и шляпка по-другому будет сидеть и не станет комического вида.

— Да бог с вами... Зачем мне шляпа?! Парижское пальто?! — взмолился Брауде, считая, что история с переодеванием затянулась. — Было бы вам известно, что я на охоту в тайгу с Ольминским хожу... А тут это тряпье!

— Успокойтесь, друг. Это не просто шляпа, фасон которой не нравится, и не просто женское пальто, в которые вас обряжают. Нет, вы должны выполнить партийное задание. Пока рано еще говорить, но я вынуждена открыть карты: от вас зависит успех предприятия. — Эссен усадила на стул и взяла его за руку. Говорила тихо, не отводила глаз от его лица. — Я должна бежать за границу.

— Зимой?! В такие морозы?! Безумие какое-то... — Брауде стянул ненавистную шляпу и бросил на стол.

— Вот именно, в сорокаградусные морозы. Исправник по домам не ходит, проверок не устраивает и о моем исчезновении не сразу узнает. И чем дольше, тем для меня безопаснее. Самыми трудными днями побега будут две недели, пока доберусь до Иркутска. Вместе с товарищами пофланируете по так называемому проспекту в моем пальто и шляпе. Пофланируете и самым нежным голосом, на который способны, отзывайтесь на имя Мария... Или Мария Моисеевна, как вам будет угодно... Ходить ссыльные будут в сумерках, лица-то и не разобрать. Конечно, попрактиковаться нужно — и женская одежда, и женский голос, и походка... Последние дни этим и займемся...

— Ольминский знает о вашей затее? — попытался образумить ее Брауде. Затея казалась весьма опасной.

— Знает... Знает... И план одобрил, и, кстати, предсказывал, что с вами нелегко придется. Но теперь вы все знаете — договорились... И эту мелочь не забудьте — сбрить бороду и усы...

Эссен подошла к окну и поверх занавески принялась рассматривать улицу.

— Я переставлю на пальто пуговицы, у шляпы уберу резинки. Шляпу будет прикрывать платок, так что ветер не страшен.

— Мелочь... Мелочь... — задохнулся от возмущения студент, теряя самообладание. — Борода и усы меня человеком сделали, солидность прибавили... А то и в полиции называли «безусый негодяй»... Я от партийного задания не отказываюсь: готов напялить пальто и мерзкую шляпу, но бороду и усы сбрить — увольте. Придумайте иной вариант. Я человек дисциплинированный. — Брауде с ненавистью посматривал на весь маскарадный костюм, сваленный на стул.— Ба, да еще придется и юбки напяливать!

Эссен хохотала. Брауде, милый, скромный Брауде был в ярости. Вытерла слезившиеся от смеха глаза и, стараясь придать голосу серьезность, проговорила:

— Ну, теперь юбок испугались! Конечно, юбок будет две — нижняя и верхняя. Суконная. Плотная. Иначе ходить будет холодно.

— Черт с вами, две юбки так две... Но борода и усы останутся!.. Я и Ольминскому скажу, и он меня поймет. Нельзя унижать человеческое достоинство...

— Да вы просто плохой революционер!

— Я плохой революционер? — Брауде побледнел, и голос осекся. — В двадцать лет в Сибири — и плохой революционер!

Но Эссен запальчиво возражала:

— Вот именно, плохой революционер, коли не выполняете партийное задание! Борода и усы ему нужны! На две недели их сбрить не хочет. Эгоист...

Громыхнула дверь, и в комнату ввалился Ольминский.

В дохе, делавшей его особенно большим. В ушанке, залепленной снегом. С усами и бородой.

— Как хорошо, Михаил Степанович, что пришли. Мария Моисеевна обзывает меня плохим революционером и требует, чтобы я сбрил усы и бороду, а потом обрядился в тряпки и в таком виде шествовал бы по Олекминску... Образумьте ее... — Брауде говорил с возмущением.

— «Плохой революционер»... — усмехнулся Ольминский, подсаживаясь к столу, и не без интереса принялся рассматривать шляпу. — Дорогой Брауде, помочь товарищу — святой долг...

— Я не отказываюсь, но...

— У Марии Моисеевны, — продолжал Ольминский, — все продумано, выношено. Кудрин приехал... Ну что вам, голубчик, борода или усы?!

— Так есть же выход... Восхитительно... — Эссен бросилась к сундучку, где хранились вещи, и стала лихорадочно выкидывать их на пол. — Неужели потеряла?..

Наконец она достала серую нитчатую вещицу, назначение которой не понял ни Ольминский, ни Брауде. Помолчали, повертели в руках и вопросительно уставились на Марию.

— Это вуаль!.. И по парижской моде глухая. Лица совершенно не видно. Вуаль надевается на шляпу и завязывается но шее. Конечно, для Олекминска это будет весьма смело и экстравагантно, но что делать?! Зато исправник будет в восторге. — Эссен быстро нацепила на шляпу вуаль и надела на себя. — Конечно, будет парижский шик! Это не фунт изюма!

— Верно, лица нет... — удивленно отозвался Ольминский. — Какая гарна дивчина была...