Пасьля заканчэньня сямігодцы ў 1932 г., вучыўся на педрабфаку ў Магілёве (Беларуская ССР (СССР), у 1933-1938 гг. на літаратурным факультэце Менскага пэдінстытуту. Друкавацца пачаў у 1935 г. Пісаў на ідыш, беларускай ды рускай мовах, карыстаючыся псэўданімамі Р. Барута ды С. Тарасаў.

У 1938-1941 гг. працаваў загадчыкам аддзелу крытыкі часопісу “Полымя Рэвалюцыі”, літкансультантам у кабінэце маладога аўтара пры СП БССР (1938-1939), загадчыкам аддзелу крытыкі газэты “Літаратура і Мастацтва” (1939-1941). Ад 1939 г. чалец СП СССР.

У красавіку 1941 г. быў арыштаваны ворганамі НКУС БССР.. Знаходзіўся пад сьледзтвам у Менску. Калі 26 чэрвеня 1941 г. калёну зьняволеных вывелі ў лес, дзеля расстрэлу, Бярозкін здолеў уцячы.

У Магілёве запісаўся ў РСЧА. Удзельнічаў у баях пад Сталінградам, на Курскай дузе, пад Кіевам, у Карпатах, на Сандомірскім пляцдарме, пры вызваленьні Праги. Атрымаў баявыя ўзнагароды. Пасьля вайны быў карэспандэнтам газэты савецкай ваеннай адміністрацыі ў Нямеччыне “Советское слово”.

9 жніўня 1949 г. быў ізноў арыштаваны і ў чэрвені 1950 г. асуджаны на 10 гадоў лягераў. Знаходзіўся ў зняволеньні ў Карагандзінскай ды Омскай абласьцях (магчыма і на Калыме). У 1955 г. быў вызвалены ды у 1956 г. рэабілітаваны, але страз перад карнымі ворганамі, па словах Івана Ласкова, у яго застаўся на ўсё жыцьцё.

Ад 1960 г. працаваў у часопісе “Советская Отчизна”, газэце “Літаратура і мастацтва”, літсупрацоўнікам бюлетэня “Помнікі гісторыі і культуры Беларусі” (1970-1975).

Памёр 1 сьнежня 1981 г. у Мінску і быў пахаваны Ўсходніх могілках.

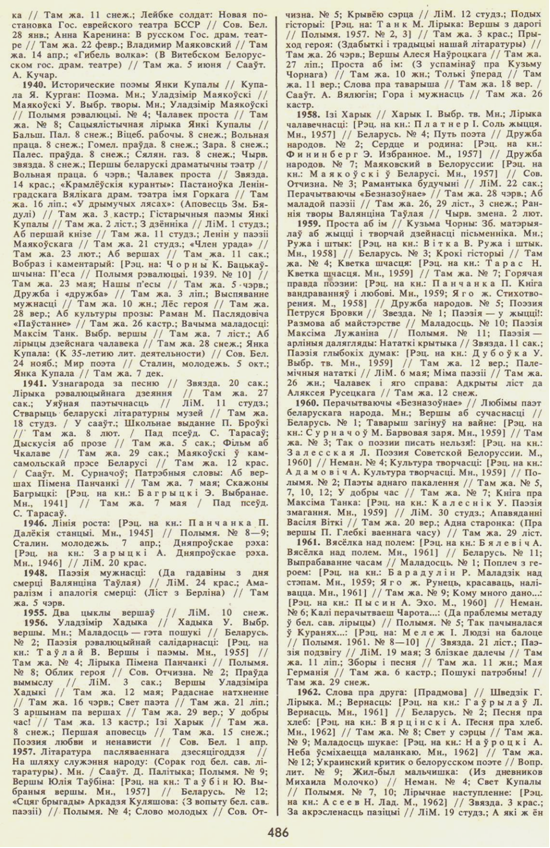

Літаратура:

* Рыгор Бярозкін. // Пісьменнікі Савецкай Беларусі. Кароткі біяграфічны даведнік. Мінск. 1959. С. 100-101.

* Березкин Григорий Соломонович (1918-1981). // Магадан. Рекомендательный указатель литературы. Магадан. 1990. С. 222-223.

* Міхайлаў М. Р. Бярозкін Рыгор. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік ў 6 тамах. Т. 1. Мінск. 1992. С. 484-485.

* Драздова З. У. Бярозкін Рыгор. Бібліяграфія. //// Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік ў 6 тамах. Т. 1. Мінск. 1992. С. 485-489.

* Каршукоў Я. Урок Рыгора Бярозкіна. // Літаратура і Мастацтва. Мінск. № 9. 28 лютага 1997. С. 18.

* Бярозкін Рыгор Саламонавіч. // Маракоў Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі 1794-1991. Энцыклапедычны даведнік у трох тамах. Т. I. Мінск. 2003. С. 184-185.

* Мехов В. Березкин, каким его помню. // Мишпоха. № 18. Витебск. 2006. С. 93-101.

Джуджыгма Кіпцюр,

Койданава

Из далекого послевоенного 1946-го всплывает в намят то ли зимний, то ли ранневесенний, то ли позднеосенний день. Какой именно поры года, не помню. Только одет народ был уже (или еще?) не по-летнему. Ходили минчане тогда в странноватого для нас, советских, кроя, преимущественно клетчато-пестрых ЮНРРовских пальто (это, к сведению читателей помоложе, по основанию ООНовской организации ЮНРРА, опекавшей пострадавшие от войны страны и, среди прочего, подбрасывавшей обнищавшему нашему населению жертвовавшиеся заокеанскими благодетелями обноски). Ходили в подобии бушлатов, иной раз на скорую руку смастеренных из шинелей. И очень многие — как мужчины, так и женщины — в армейских шинелях. С погонами и без погон. В мешковатых, кое-как подобранных под поторапливание старшин в каптерках, и во франтоватых, сшитых кому на то повезло, по заказу. В привычных глазу серо-землистых нашенских и в менее привычных зеленоватых «лендлизовских», англо-американского союзнического присыла.

Война уже отполыхала, но следами ее, порожденным ею, отмечено было все.

Незнакомый человек, которого увидел как-то придя на место своей работы в редакцию газеты «Літаратура і мастацтва», сидел в единственной на весь штат, от редактора до машинистки, тесноватой редакционной комнате тоже в шинели. Стального цвета, аккуратной каждой складкой. Спустя годы я узнал, работы классного берлинского портного. Немного удивился, что на погонах такой великолепной шинели поблескивало по одинешенькой маленькой звездочке младшего лейтенанта. Мне было восемнадцать лет, самому военной формы носить не довелось, позади имел в жизни только школу да первый курс (кажется, и не законченный еще) университета: дневное репортерство в газете совмещал с отсиживанием вечерами лекций на отделении журналистики филфака. И на плечах писателей и журналистов, вчерашних фронтовиков, когда они не демобилизованными еще или только-только демобилизованными, но не оформившимися в цивильной ипостаси и потому не снявшими еще погон, заглядывали к нам в редакцию, дотоле видел у всех по четыре маленьких капитанских звездочки или по одной большой майорской. Усвоил, что корреспондентским должностям в дивизионных, армейских, даже фронтовых газетах, на которых в военной круговерти очутилось большинство белорусского литературного молодняка, руководящими кадровыми инструкциями предусматривалась, как правило, такая погонная весомость. Пимена Панченко впервые увидел капитаном, Алеся Бачило — капитаном, Михася Калачинского — капитаном, Петра Приходько — капитаном. А тут человек, явно видно было, что из минской писательской довоенной среды, с заместителем главного редактора Алесем Кучаром (тот хоть не армеец давно, но в офицерской гимнастерке и с майорскими погонами) на “ты”, свободен в именах белорусских пегасцев, — и всего только младший лейтенант!

Заинтересованный, подстерегаю за дверьми редакционную курьершу-уборщицу Аню — фамилию, каюсь, забыл. Немолодая тогда уже женщина, она еще в предвоенную пору трудилась на какой-то технической службе в Союзе писателей и знала в лицо всех, кого он в то время объединял. Повторив вполголоса названные мною внешние приметы того, о ком спрашивал, — рыжий, тонкий, с картавинкой, — она, не вдаваясь в догадки, заглянула в серую от накуренного комнату и с порога незнакомому мне визитеру радостно заулыбалась:

— О, вы! Господи, как хорошо!

Он тоже сердечно заулыбался ей, уважительно пожал руку.

Мне же Аня, когда вышла из комнаты с пакетом, который должна была куда-то отнести, — я вышмыгнул следом за ней, — бросила коротко, дополнительных расспросов ощутимо избегая:

— Это Березкин. Гриша Березкин.

И больше ничего.

Грешен, названное имя мне ничего не говорило.

Из дальнейшего, не скажу, чтобы активного (скупой негромкий вопрос — скупой негромкий ответ) разговора между гостем по имени Березкин и Кучаром, да еще редакционными, к которому я молча прислушивался, выхватил, что служит этот Березкин в Берлине в газете советской военной администрации для немцев, что он хотел бы восстановить сотрудничество в белорусских изданиях. В результате высказанного желания на страницах «ЛіМа» через некоторое время были напечатаны присланные им из Берлина статьи — напоминание ими о себе, как об интересном критике после одного продолжительного отлучения от призвания перед другим. Однако, это забегаю я вперед от часов, в которые на отдаленности без малого в шесть десятилетий всматриваюсь.

Не очень высокие погоны у человека, который, хорошо его зная, она не сомневалась, «весил» на солиднейшие, увиделись чем-то не совсем нормальным даже не доке в армейской иерархии Нине Илларионовне Глебко, стиль-редактору газеты, жене именитого поэта.

— Не совсем поняла, — произнесла она, когда Березкин распрощался. — Одна звездочка. Он что — майор?

— Ночной майор! — едко откликнулся ответственный секретарь, сам демобилизовавшийся таки майором. — Младший лейтенант! Прапорщик, если терминологией дореволюционной. Курица, говорили тогда, не птица, прапорщик не офицер!..

Днем позднее увидел «прапорщика» из Берлина с Аркадием Кулешовым. На ступеньках двухэтажки на Революционной улице, хозяином которой был тогда республиканский радиокомитет, а «ЛіМ» был у него на подселении. Пьедестальный для меня Кулешов («Знамя бригады»! Сталинская премия!) месяцем-двумя ранее побывал в составе, кажется, молодежной советской делегации в Англии и теперь стоял под сыпавшимся мокрым снежком лондонским денди — в отменном черном пальто, в черной же джентльменской шляпе. Потягивало от обоих хмельком, и Березкин не выглядел, как накануне в редакционной комнате, немного скованным. Прислонившись к привходной колонне, говорил, по-видимому, забавное, от чего губы Кулешова подрагивали в улыбке. Я, во всяком случае, услышал шутливое:

— Знаешь, Аркадий, из индустрии Минска, признаюсь, особенно почитаю фабрику-кухню...

Эго был уже Березкин, с которым через годы суждено было мне сблизиться, много и часто общаться.

2

Предчувствую недоумение некоторых читателей: взялся человек за воспоминания про яркого интеллектуала, перворядное в истории белорусской критики перо, неповторимую индивидуальность, а затоптался вокруг темы, в кругу интересов той личности вряд ли бывшей предметом серьезного к ней отношения, — погон, количества на них звездочек.

Разумеется, не бывшей. Но в драматической судьбе Березкина злосчастное возведение в офицерство уже на исходе или даже по окончании войны в немалой степени, он считал, привело его снова, во второй раз, на тюремные и лагерные нары. Ускорило, в крайнем случае, такой поворот жизни.

В июне сорок первого он третий месяц сидел в Минске в тюрьме во дворе наркоматов-братьев — госбезопасности и внутренних дел в недобро известной «американке». Студент педагогического института, заведующий отделом редакции «ЛіМа», признанный талантливый литератор. Неполных двадцати трех лет от роду. Понимал, что сидел за недостаточно осторожный язык, за непонравившееся кому-то из напечатанного, но толком за что, за какое прегрешение конкретно — не знал. И как всех невольников «американки» и других минских узилищ, когда в кавардаке первой недели войны карательным ведомствам стало очевидным, что Минск не сегодня-завтра окажется в руках немцев, его погнали из города в колонне под конвоем.

Маршрутом тем счастливо уцелевшие из колонны обреченных спустя полстолетия не раз шагали траурным маршем-напоминанием. С хоругвями, с молебнами, с митингами. Пусть простят мне, если кому-нибудь из них, еще живущих, страшное, вспомненное однажды под настроение при мне Березкиным (вообще же рассказывать о таком он не любил, когда спрашивали, морщился, отмахивался) помнится в чем-то иначе Я передаю, как услышал и запомнил от него.

Километров за тридцать от города — вокруг дороги было поле, поодаль лес — конвойные колонну остановили. Отдана была команда уголовным и политическим разделиться. В растерянности, в лихорадочных соображениях, что из команды последует, иные из плевшихся в колонне завертелись — подсоединиться к первым или ко вторым? Решать нужно было мгновенно, перебежка из гурьбы в гурьбу не позволялась. Когда же бедолаги сгруппировались согласно приказанию, старший конвоя — Березкину навсегда запомнились по четыре старшинских треугольничка в его петлицах — хмуро гурьбе политических объявил:

— Приказ у меня — всех расстрелять. Но бегите к лесу. Квалифицироваться будет: дал маху, допустил коллективный побег. Мы вслед стреляем. Кто упадет — божья, значит, воля. Кто спасется — живи, гуляй, не поминай лихом...

Как услыхавшие рванули, что уж говорить. Хоть были обессилены тюрьмой. Хоть не держали, казалось, ноги после десятков километров гона жарой без еды и воды. Сзади затахкала стрельба. Березкин увидел, как упал, застыл Зелик Аксельрод, еврейский поэт, добрый старший приятель. Увидел, как, раскинув руки, опустился наземь Яков Скальский, актер, при недавнем чтении которым вечерами по радио «Анны Карениной» республика припадала к репродукторам.

Но он, Березкин, бежал и бежал — как не вырвалось из груди сердце! Сам упал, окончательно изможденный, в глубине леса, едва ли не но колени в болотной топи. Выстрелы доносились уже глухо, эхом. Он их слышал — значит, был живым. Убежал, спасся!

Немного отдышавшись, затрясшись нервной трясучкой, увидел, что рядом распластались в топи еще спасшиеся. Два польских офицера — этот контингент заключенных тоже заимели минские застенки после раздела Польши в 1939-м. Обменялись соображениями, что делать дальше. Поляки решили возвращаться в Минск, им лучше были немцы, чем советские. Еврею Березкину идти тогда к немцам, естественно, отпадало.

Он влился в поток беженцев, бредших на восток, дошел до родного Могилева. Военкоматских там не смутило, что при нем не было никаких документов: из разбомбленного, пылающего Минска бездокументных приходило много. И, очутившись вскоре в армии, старался как можно меньше привлекать к своей персоне внимание. Воевал рядовым, командиром отделения. Под Сталинградом был тяжело ранен. Отлежав с простреленными обеими руками с полгода в госпиталях, вернулся снова в строй, в пехоту.

Помню, когда отмечалось 25-летие со времени одной из крупнейших в Отечественной войне операций — битвы на Курской дуге, в редакции «ЛіМа», где мы работали уже вместе, при планировании номера газеты зашла речь, что надо бы и нам как-то отметить дату. Березкин произнес

— А я ведь там, под Курском, тоже был. Как «тигры» и «фердинанды» ползли, видел.

«Тигры» и «фердинанды», к сведению тех, у кого на слуху и в памяти этих названий нет, — марки немецких танков и самоходных орудий, ко дням Курской битвы новинок вермахтовского вооружения, брошенных гитлеровским генералитетом в намеченное наступление как залог успеха: предполагалось, что толстенная броня новонаделанных махин для советской артиллерии непробиваема.

Я зацепился:

— Так давайте, Григорий Соломонович! Зачем же кого-то вспоминающего искать, вызванивать, просить?

Березкин скептически усмехнулся:

— Что мне, отделенному, известно было для батальных сегодня воспоминаний? Лежал с автоматом наготове, следил, как приказано было взводным, за линией от дерева до дерева...

Имея позади то, что имел, он избегал, долго просто боялся встреч, с кем ни случилась бы, кто о предвоенном его местонахождении мог знать. Сидел как-то с ротой на привале, и вдруг видит: по шоссе приближается батальон, а впереди — чудо! — весь запортупеенный Хаим Мальтинский, еврейский поэт, закадычный друг, с которым в Минске столько говорено, вместе читаемо, сижено в застольях. На двух еще ногах — это позднее, под Берлином, Хаим обезножится и при послевоенных их встречах будет ковылять на костылях. Увидев его, Березкин что же — бросился к нему, обнял, заплакал от радости? Нет, быстрехонько скатился в кювет, спрятал голову за куст...

И уж абсолютно дал себе зарок — не обнаруживать отношения к литературному цеху. Кроме писем родным, ничего не писал. Если кто-нибудь интересовался, чем он занимался до войны, отвечал, что был студентом. Не лгал — был ведь действительно. Только не договаривал, кем был еще.

Наложенную в этом смысле на себя епитимью — слабанула натура! — все-таки нарушил. Послал как-то в газету своего корпуса заметку про бойца из отделения — отважного, симпатичного мужичка. И, как говорится, засветился. Редактором был в газете опытный журналист. Профессионала, да высокого класса, он по стилю, по хватке определил в авторе заметки сразу. Профессионалов в редакции не хватало, и редактор, не откладывая, договорился, где надлежало, о переводе нужного газете младшего командира Березкина то ли в саму редакцию, то ли поначалу в приредакционные службы.

Довольно долго еще и военным журналистом он ходил с сержантскими лычками. Не хотел, чтобы кадровики, повышая ему статус, внимательно вчитывались в заполненные им казенные бумаги. Но ведь имел уже боевые награды, был ранен — пролитая кровь считалась основанием для прощения даже действительно совершившим преступления штрафникам, за ним же преступления не было. И решил, что уже не будет в том неосторожности, если заимеет вместо погон с лычками погоны со звездочками.

Надо полагать, в Берлине, в газете, куда его перевели и где ему посчастливилось познакомиться с видными представителями немецкой антифашистской интеллигенции — уровня Брехта, Зегерс, его вынюхали бы и так. Тем более, как недавно я вычитал в мемуарах бывшего союзника Березкина, в Берлине в советской войсковой администрации служил тогда же встречавшийся с Григорием Соломоновичем минский знакомый, впоследствии известный поэт-переводчик, который знал, где в канун начала войны Березкин находился, и мог донести об этом куда следовало. В способности того на подобное автор мемуаров убедился на собственной схожей с березкинской судьбе. И все же в годы нашего товарищества не раз я слышал от Григория Соломоновича, что вторично в хапун он не попал бы, если бы не его анкеты, представления, фотографии, разное еще предназначенное для шкафов и сейфов бюрократов и в связи со служебными переменами подававшееся на просмотр особистам.

Случилось так, как случилось. После первого приезда из Берлина в Минск, потом еще одного, он попал сюда в сорок девятом не по своей уже воле. Привезли. Определили в ту самую «американку». И привели к наркому госбезопасности, всевластному тогда в Белоруссии Лаврентию Цанаве в наручниках.

Лаврентий Фомич был любитель пошутить.

— Тэбэ нэ стыдно, Бирозкин, — ткнул он в наручники пухлым пальцем, — показываться так наркому? Культурный ведь считаешься человек!..

3

Что он такое был, Григорий Березкин, в белорусской литературе? Что он такое был — позволю себе поставить вопрос и так — для белорусской литературы?

Алесь Адамович, приметнейшая фигура в белорусской культурной и общественной жизни, писал: «Авторитет критика Березкина в нашей литературе всегда был чрезвычайно высоким — не знаю, был ли, есть ли у нас выше! — а это при его критической честности и требовательности к поэтическому слову, строке, к стиху, при его чрезвычайно глубоком и конкретном знании мировой и особенно русской поэзии, практически содействовало и содействует росту и углублению творческой культуры всей белорусской поэзии».

Ярчайшее сегодня имя в белорусской изящной словесности Рыгор Бородулин отмечал: «Такой могучей была слава критика, такой магической была мысль его, что многие поэты даже нанесенной им личной обидой считали и скрыть этого чувства не могли, что их не замечает Григорий Березкин».

Друг мой, профессор одного из минских технических вузов, позвонил мне однажды немного сбитый с панталыку. У них выступала перед студентами поэтесса — из категории словометателей, у коих безапелляционность высказываний необязательно опирается на достаточную осведомленность в предмете обсуждения. Выступала по случаю юбилейной даты Максима Богдановича. Задан был ей вопрос: а существует ли, является ли что-либо из опубликованного о Богдановиче, о поэзии его и трепетной личности неизменно ценным, достойным по-настоящему, независимо от того, соответствует или не соответствует политической атмосфере на улице? Поэтесса, не поколебавшись ни секунды, ответила: нет! Не существует, мол, и в условиях советского прошлого появиться не могло.

— Так-таки не появлялось? — как негуманитарий, друг в достаточности своей просвещенности в этой области уверен не был. — А книга Григория Соломоновича? Разве это не пример неспутанного идеологией мышления? — Друг знаком был с Березкиным лично и безгранично его уважал.

Я согласился:

— И березкинская «Человек на заре», и стрельцовская «Загадка Богдановича». Что в них пересматривать, что перетрактовывать? Поднатужься кто-либо, напиши богаче в размышлениях, точнее в анализе, да и просто красивее!..

Чародей Богданович. Гигант Купала, планетарную масштабность которого Березкин рассмотрел, осмыслил и показал, как никто. Горячо любимые им Кулешов, Панченко, Танк. Созвездие романтических певцов двадцатых-тридцатых годов, в пору возвышенной искренности схваченное за горло костлявой рукой режима-самопогубителя. Схороненные между сорок первым и сорок пятым в братских могилах от Волги до Шпрее искатели словесной жар-птицы. Плеяда, выросшая из мальчишек военного лихолетья...

Широта явлений литературной жизни, на которой Березкин выявлял себя, свою духовную сущность, была буквально, в непосредственном смысле слова неоглядной. И он рад, счастлив бывал, если то, с чем знакомился, стояще выглядело в панораме мирового литературного процесса, весомостью содержания и художественными достоинствами справедливо, по его мнению, занимало в ней место. А доказать, что это так, если был в том убежден, умел пламенно, артистично.

Он немало кому казался закоренелым эстетом. Такой ему приклеили, как модно теперь говорить, имидж в кабинетах, откуда велось наблюдение за должным порядком в сферах искусства. А меж тем, поэзия «башни из слоновой кости» не была ему близкой. Он хорошо ее знал, свободно цитировал, смаковал блистательную огранку ее вершинных строк. Но мастер слова без гражданского в слове, без радостей и болей народа, из которого вышел, земли, на которой жил, поэтом для него не был. Пусть талантливым, очень чутким к слову, гурманом в обхождении с ним, — и тем не менее, нарциссом, не поэтом. Художник и гражданин были для него в личности творца неразделимы, неразрывны. Силу художника он вымерял и ее адекватностью пламенности того как гражданина.

Иное дело, что гражданственность в искусстве, как ее понимал Березкин, не совпадала с объяснением этого качества официозным, существовавшим в кабинетах, где его «проимиджили» эстетом. Посредственная воспевательная конъюктурщина, которую относили там к художественному постижению действительности методом социалистического реализма, для него оставалась тем, чем была по-настоящему. И наоборот — то, что встречалось там в штыки, объявлялось клеветой, очернением, будучи прорывом к правде, выкриком неутраченной автором совести, явлением искусства, а не камуфляжем, для него опять-таки было тем, чем было по высокому счету. Вопреки суждению номенклатурных толкователей.

Вспоминается в связи с этим наш разговор о быковском «Сотникове».

— Там есть и слабоватое, недодуманное, — вздохнул Григорий Соломонович. — Экспозиция вяловатая, затянутая. Мотивация поступков не везде выверена, убедительна. Но написать об этом — значит обрадовать сволочей. Да кому-то еще может показаться — и я присоединился к их собачьей своре...

4

Коснусь деликатного. В тепло написанном о Березкине Пименом Панченко прочел: «В 1954 году я начал редактировать альманах “Советская Отчизна” (позднее “Неман”). А вскоре вернулся из дальних краев и Григорий Березкин, Я сразу пригласил его на работу. Мне стало легче работать: было на кого опереться, отбиваться от графоманов и халтурщиков».

То, что заведующий отделом поэзии и критики редакции «Советской Отчизны» — «Немана» Березкин ряд лет, так сказать, держал там оборону журнальной площади от настырных поставщиков «датского» (от слова «к дате») рифмованного ширпотреба, от элементарных бездарей, разумеется, толкало некоторых из них на меры мщения. Подчас мерзкие, низкие.

Помню собрание в Союзе писателей, кажется, заседание правления Союза, где обсуждалось переданное с «цековской выси» фискальное заявление. Член Союза Волкодаев, журналист Бобрович, кто-то еще, чьи фамилии в памяти не зацепились, требовали обратить внимание на положение в редакции. Поскольку там, мол, черт-те что творится — по-советски настроенному автору в журнале не напечататься и первую скрипку играет (в заявлении, конечно, так элегантно не писалось, но я передаю дух) редактор с подозрительной биографией, с ощутимо не патриотической, космополитической закваской Гершель Березкин.

Это «Гершель» отменно портретировало подателей заявления. В документах Березкина такого имени никогда и нигде не значилось. Но им требовалось как раз что-либо подобное — Гершель, Герш, Гершон, Гирш... Чтобы саморазоблачительным, на их слух, звучанием имени высвечивалась безусловно иная, не та причина (литературная несостоятельность предлагавшегося ими) неудач в отношениях с редакцией, которой замаскировавшийся Березкин ее объяснял.

Он, Березкин, болезненно реагировал на пакости антисемитского характера. Не болезненностью, которая — что есть, то есть — принуждает некоторых евреев зажиматься, уходить от разговора о своей национальности, а то — и такое случается, чего греха таить, — и правдами-неправдами от нее открещиваться. Нет, он знал идиш, читал на этом языке и писал, фактически решал судьбу — быть им или не быть — многих сборников поэзии, изданных в Москве в шестидесятые-семидесятые годы по-еврейски, поскольку привлекался издательством «Советский писатель» для консультирования-рецензирования рукописей. У него было немало друзей и приятелей среди деятелей еврейской культуры — писателей, артистов. Его старший брат Матвей был великолепным актером еврейского театра в Минске. И глубоко знавший нелегкую тысячелетнюю историю еврейства, уважавший то, чем оно вправе гордиться, державший в голове россыпь блестков горького шолом-алейхемовского юмора, он печально удивлялся устойчивости темной юдофобии достаточно многих людей («Понимаете, лежу в госпитале рядом с таким же, как сам, обезрученным в сталинградском аду, оба одинаково забинтованы-загипсованы, а он мне все равно ваши не воюют!») и не мог простить сеятелям этого мракобесия из числа претендентов на власть над думами

В нашем долгом уважительном товариществе, особенно в последнее десятилетие его жизни, помнится, на сколько-то дней образовалась трещина из-за неодинакового поначалу отношения к поднявшему в городе бучу факту.

Художник Михаил Савицкий впервые экспонировал тогда в Минске во Дворце искусств серию своих полотен «Цифры на сердце». На холсте из этой серии, называющемся «Летний театр», видим бульдозер со зловещим светом фар, тела убитых узников фашистского концлагеря и две фигуры живых — оскаленного в дьявольском смехе палача и с испуганной угодливой ухмылкой узника из похоронной команды подчеркнуто еврейской типажности.

Отрицательность этого персонажа, вкупе с тем, что экскурсоводы и авторы газетных статей о выставленной серии определили его почти как соубийцу, прислужника, готового исполнить что бы ни приказали, лишь бы самому избежать газовой камеры, возмутила еврейское население Минска. В зале перед картиной стали нередкими эксцессы — с выкриками протеста, истериками, проклятиями живописцу. Миллионы евреев погибли в лагерях, подобных написанному. А он, видите ли, увидел из миллионов замученных только убогого малодушника — помощника убийц!

В литераторско-журналистской компании мы побывали с Березкиным на выставке. И, хорошо помню, сидя с кружками пива в буфете, говорили о подозреваемом в подлости холсте.

— Не усмотрел я в нем недоброго, — задумчиво промолвил Березкин.

— Этот еврей, он ведь уже не человек. Автор, по-моему, ужасается тому, что из него сделали.

Я сказал, что тоже за помощника убийц еврея на картине не принял. И оскорбленным тем, что изображено, себя не почуствовал. Но через день-другой услышал от Березкина другое.

— Еще раз сходил, посмотрел — есть там все-таки скверное. Живя в Берлине, листал я издания периода Гитлера. Там подобными рисовали евреев карикатуристы газеты «Штюрмер».

Я работал тогда на республиканском радио. И несколько лет вел в эфире рубрику «Встречи в радиостудии» — диалоги с видными деятелями литературы и искусства. Провел и диалог с Савицким. Про «Летний театр» Михаилом Андреевичем было сказано, что изображенный там узник-еврей ни в коем случае не помощник палача. Это, сказал художник, тоже жертва, он доведен пережитым до потери разума.

Но Березкина рассердило мое желание дать людям услышать слово самого автора картины. Назавтра после того, как передача прозвучала, встретив меня на улице, неприязненно бросил:

— Решили его обелить? Ну-ну... Не думайте, что это делает вам честь.

Я ответил, что думаю все-таки о сказанном Савицким по радио, как о нужном. Тем не менее телефонных звонков от Григория Соломоновича, до того раздававшихся у меня дома почти ежедневно, на какое-то время не стало. Конечно, я переживал, хоть греха за собой не чувствовал.

Слава богу, его раздражение продолжалось недолго.

Впрочем, последовавшие годы убедили меня: он был прав, не веря, что Савицкий при беседе нашей по радио был искренним И в дальнейшем при репродуцировании серии «Цифры на сердце» в работах искусствоведов, интерпретировавших ее, относительно «Летнего театра» писалось по-прежнему: палач и помощник. Неужели всегда без ведома автора полотна?

Завершить же это обращение, повторяю, к деликатному хочу штришком забавного. Являясь личностью в культуре, в самосознании коллег-белорусов, бесспорно, «своей», Березкин как еврей считал все-таки не очень для себя этичным «активничать» в дискуссиях, полемиках национальной окраски. Перед глазами у меня стоит он, рослый, грузноватый, каким стал с возрастом, над худеньким, в чем только душа держалась, критиком Герцовичем. Того шельмовали в соответствующую пору как «космополита», бедолага пальнул в себя из пистолета, целил в сердце, попал в легкое, но как зациклен был на социалогемах до самострела, так остался и после. Держа, едва не тряся его за лацкан пиджачка, Березкин выговаривает ему за схематичную, разносную статью в «Советской Белоруссии» о романе Владимира Короткевича «Колосья под серпом твоим». И под смех присутствующих заканчивает интонацией шолом-алейхемовского персонажа:

— Пишешь, что феодалов из белорусов не была Но им хочется таковых иметь, белорусам. Иметь своих феодалов. Что до этого тебе, Яша?

5

Где именно, не помню, но читал про то у Булгакова. В Гражданскую войну в городе, после белой власти очутившемся под красной, заглянул он по бытовой нужде в учреждение, долженствующее, согласно названию, такими нуждами горожан заниматься. Распорядителем сидел там маловнимательный к посетителям матрос Булгакова он выслушал тоже не очень вежливо, явно не принимая его шляпы, чистой сорочки, манеры держаться. А уходя, услышал Михаил Афанасьевич вполголоса молвленное о нем начальником-матросом регистраторше: «Не наш человек!» Сколько потом жил писатель, то давнее сформулированное матросом определение слышалось ему в отношениях с властями повсюду.

Березкин был тоже из тех, к кому властная система послелагерных лет его жизни — как говорится, де юре реабилитировав, официально претензий к нему не имея, — относилась тем не менее с нескрываемым недоверием, настороженно — «не наш человек!». Цену ему, вес его авторитета в писательской среде, безусловно, понимая. Не могло быть, к примеру, речи, чтобы его труд в критике — плодотворнейший и мало кем из коллег, в те же десятилетия печатавшихся, уровнем достигаемый — поощрить знаком государственного признания: присвоением почетного звания, присуждением почетной премии. Лауреатства, громких званий удостойвались создатели литературоведческой, критической, научной продукции несравнимо низшего уровня — только не Березкин за его яркие книги.

Да что говорить о награждении, поощрении — время от времени возникали проблемы просто с местом постоянной работы, которая бы гарантировала ежемесячную заработную плату. Пусть скромную, но с семьей, при малолетних детях (женился ведь поздно, годы молодости пришлись на войну и лагеря) жизненно ему необходимую. Ну так, он много и регулярно публиковался, активно издавался. Но активно для критика! А критика — не ходкая беллетристика, не многосменная драматургия. Гонорары в этом жанре были не заработком, а приработком, чаще всего к преподавательской, редакторской, исследовательско-институтской или еще какой-либо зарплатной основе.

Критику первого ряда не только в республике — во всем тогда едином огромном государстве, знатоку литературы высшей квалификации самое место, разумеется, было бы в академическом институте, на университетской кафедре (благо, ему свойствен был и талант лектора, оратора, рассказчика), не рядовым в авторитетном издательстве. Но бюрократическая загвоздка! Этот образованнейший человек формально не имел высшего образования. До первой довоенной посадки института не закончил, по выходе на свободу после второй посчитал, очевидно, что уже не стоит почти в сорокалетием возрасте тратить время и усилия на пустое, ненужное: оскорбительное для него хождение с зачетной книжечкой по преподавателям, в своем предмете нередко не знавших половины того, что знал он. И вот эрудита, аналитика, исследователя, голова которого вмещала в себе и генерировала идеи повесомее, чем у какого-либо сектора академического института литературы, в тот институт нельзя было взять младшим научным сотрудником — не позволялось кадровым наставлением. И нельзя было в словесники — преподавателем даже в среднюю школу. И нельзя было, по-моему, научным работником в музей — хоть как же полезным мог быть, скажем, в купаловском музее автор значительнейшего в купаловедении «Мира Купалы». Фарисейство внедренных системой порядков было потрясающим. В академики без университетского или приравненного к нему диплома — допустимо. В министры — не будем, товарищи, буквоедами. В младшие научные — ни-ни!..

Рабочие места, которые он, возвратившись в Минск, согласно горьковатой панченковской формулировке, «из дальних краев», занимал в редакциях печатных изданий, все были предложены ему, если не совсем вопреки, то, по крайней мере, при очень неохотном согласии идеологических кураторов тех изданий. В «Советскую Отчизну», мы уже знаем, пригласил его, будучи там главным, Панченко — по давней довоенной дружбе и по собственной, разумеется, инициативе. В редакцию «Літаратуры і мастацтва» пришел он, когда в «Советской Отчизне», к тому времени уже «Немане», перестали, мягко говоря, быть идеальными отношения с новоназначенным в журнал руководством — Панченко возглавил журнал «Маладосць». И здесь я, тогда ответственный секретарь «ЛіМа», могу свидетельствовать, как чувствовалась в редакции нервозность опекавших нас «цековцев» в связи с самим фактом нахождения в ее штате Березкина (решение о переводе его сюда из «Немана» принято было секретариатом Союза писателей) и как в определенной степени и по этой причине с еще большей придирчивостью, едва ли не через лупу, начали они выискивать в газете крамолу. А после того, как он из «ЛіМа» уволился — понимая, что этого хочется и непосредственному руководству (характер имел для администрации, прямо скажу, не сахарный), и еще более тому, что над непосредственным, — то только год спустя принят был на штатное место с карликовым окладом в безголосом, карликовом бюллетене-квартальнике «Помнікі гісторыі і культуры Беларусі». Благодаря визиту «наверх» с ходатайством об этом Аркадия Кулешова.

Не сомневаюсь, «досье» на Березкина кем надлежало и где надлежало велось и в десятилетия после реабилитации, в хрущевскую и брежневскую поры. Безусловного «компромата» хватало. И невозможность манипулировать критиком. И систематическое появление его слова на страницах опального «Нового мира», непроходящей головной боли сусловского идеологического синода, — то поддерживающего слова о предаваемом этим синодом анафеме, то, наоборот, саркастического о радующем синодцев. И многое, надо думать, другое, о чем мне и не догадаться.

Он был человеком сильно обожженным судьбой и к такому положению вещей не мог оставаться равнодушным Легко впадал в ипохондрию. Случалось, по никчемному поводу. Помню, в газете «Звязда» появился неприязненный, тенденциозный, с метками очень поверхностного, школьнического знания автором темы, о которой взялся рассуждать, отклик на книгу Березкина, если память не изменяет, о Богдановиче. Казалось бы, что тебе, Березкину, при твоей абсолютно несопоставимой с рецензентовой весовой категории в литераторе наскок слабенького завистливого человечка! Так нет — помрачнел, понурился, стал чаще обычного выходить из рабочего кабинета курить.

— Володя, я уже учен — это недобрый знак Будут сажать!

Ну, и старая, как мир, истина: где господа блюдут показное приличие, придерживаются катехизиса поведения, предначертанного занимаемым в обществе положением, догадливая челядь соображает, что у господ на уме, и тем, что себе позволяет, выдает их. И сознательно, и невольно. У Березкина дрожали губы от перенесенного оскорбления, когда в больнице, где мы в одно время тогда очутились, он рассказывал мне, как был осажен поставленным у дверей кафе Дома литераторов литфондовским регулировщиком, идя туда на поминки после погребения Кулешова. С Аркадием Александровичем связан он был дружбой с юношеских лет. Первым своим серьезным литературным выступлением считал статью о поэмах Кулешова, опубликованную в 1936 году. Прекрасно знал все поэтом написанное, откликался на созданное им рецензиями, монографическими публикациями, книгами. Поэт, в свою очередь, был к мнению друга-критика очень внимателен, знакомил со своими новыми вещами задолго до обнародования, делился замыслами. Еще когда было это не так безопасно, ходатайствовал в Москве с помощью Твардовского и Фадеева об освобождении Березкина из заключения. И я видел в больнице, как вестью о смерти Кулешова был Григорий Соломонович потрясен. Знал, что упросил он врачей на день выпустить его из больницы — не мог не постоять у гроба поэта, не поклониться, не сказать там заветного.

Но прощание с Кулешовым было акцией государственного значения, панихидные ораторы назначены были «с Олимпа».

В поминальное же застолье, где можно говорить всем, кто пожелает и имеет что о покойном сказать, его грубо не пустили. В Минске как раз проходило совещание всесоюзной писательской знати, и распорядители ритуала боялись, что отборным, если вход в кафе не контролировать, из-за неотборных может не хватить на тризне мест.

Да и вообще, отборные и неотборные вместе — нужно ли? Словом, Березкину дорогу перегородили — рангом не дотянул.

Еще дни и дни спустя у него, повторяю, дрожали от оскорбления губы.

6

Так продолжалось ряд последних лет его жизни. Летом минут через тридцать-сорок, как приходил я после служебных рабочих часов домой, в квартире звонил телефон. И уже знал и редко ошибался — Березкин.

— Володя, вам не кажется, что следует дохнуть воздуха?

Мы жили недалеко друг от друга. Отсидев в домашних стенах день за письменным столом — платно он уже нигде не работал, еще задолго до пенсионерского статуса не удержался и в «Помніках», — Григорий Соломонович чувствовал нужду в отдыхе и компании. Обстоятельство же, что я «свободным художником» не был и в послеслужебное время должен был приложить руки к чему-то, с чем он управлялся, пока я был на службе, во внимание им не бралось.

— Искусство долговечно, жизнь человека коротка — латинскую мудрость помните? Неужто в такую славную погоду запретесь, чтобы копошиться в бумагах, зевать над чтивом или тратить вечер на хлопоты по хозяйству?

Как правило, я сдавался. И приходил на бульвар за зданием филармонии, где он уже ожидал на скамье чуть в стороне от людных дорожек. Сколько там отсижено, проговорено часов, бог знает как много мне давших!

...Так вышло, что стал я последним из недомашних, кто с Григорием Соломоновичем перед инсультным нокаутом общался. Стоял мягкий, как помнится, июльский вечер, и мы просидели за филармонией под деревьями до густой темноты. Кроме обычного в телефонном зове — «дохнем воздуха», было в тот раз в его приглашении разделить с ним на улице компанию и немного прагматичное: хотел передать мною в детскую редакцию радио, соседнюю с литературной, в которой я работал, написанную им передачу для школьников о Пимене Панченко. Последнее, что написал.

Когда эти листки, исписанные четким почерком (печатать на машинке он так и не научился), наутро отдавал я кому было мне сказано, Березкин уже хрипел на больничной койке парализованный.

Мучился он долго — в одной больнице, в другой. Но фактически его не стало тогда же, после удара. Я навещал его, видел в больнице — то был уже не Березкин.

Перечитываю сказанное Адамовичем об авторитете критика Березкина в белорусской литературе: «Не знаю, был ли, есть ли у нас выше!» — и печалюсь, что при жизни не прочитал и не услышал он такого никогда.

Владимир Мехов

/Мишпоха. № 18. Витебск. 2006. С. 93-101./

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)