Працаваў у канцы 1870-х гг. у Кіеве ў чыгуначных майстэрнях слюсарам і вёў прапаганду сярод працоўных. Карыстаўся мянушкамі: Иванович ды Ян. Належаў да кіеўскага рэвалюцыйнага гуртка, які быў заарганізаваны ў 1878 г. Іванам Басовым, дзеля здабываньня сродкаў, на рэвалюцыйныя мэты (таксама ў гуртку Басава знаходзіўся і Платон (Фаддеевич? Зубржыцкі), сын селяніна, які меў спэцыяльнасьць пераплётчыка).

Ян Зубрыцкі удзельнічаў у сьнежні 1878 г. у спробе рабаваньня пошты. Арыштаваны 11 сьнежня 1878 г. у Жытоміры і пры арышце аказаў узброены супраціў. Быў аддадзены 16 красавіка 1879 г. па справе Більчанскага, Горскага і інш. ваенна-акруговаму суду. 7 ліпеня 1879 г. Кіеўскім ваенна-акруговым судом прысуджаны да 20-ці гадоў катаржных працаў ды пасьля адбыцьця пакараньня на пажыцьцёвае паселішча ў Сыбіры.

На Кару, у Забайкальскую вобласьць, прыбыў 8 сакавіка 1880 г. 29 лістапада 1888 г. пераведзены ў вольную каманду. Па маніфэсьце 17 красавіка 1891 г. тэрмін катаржных працаў скарочаны на траціну і ён быў адпраўлены на пасяленьне ў Якуцкую вобласьць.

16 верасьня 1892 г. этап, у якім знаходзіўся Зубрыцкі, вырушыў з Іркуцку і 8 чэрвеня 1893 г. прыбыў у Якуцк.

24 красавіка 1892 г. ён быў уселены ў Хамагацінскі насьлег Намскага вулусу Якуцкай акругі Якуцкай вобласьці, дзе праз нейкі час пачаў патрабаваць пазыкі дзеля пабудовы ім крухмальна-цукровага заводу.

16 чэрвеня 1894 г. Зубрыцкага перавялі ў п. Амгу Якуцкай акругі. 27 верасьня 1893 г. ён зьдзяйсьняе ўцёкі з месца пасяленьня і даходзіць пешшу ад Амгі да Ханкаюкі. 2 кастрычніка 1893 г. Зубрыцкі быў арыштаваны ды зьняволены ў якуцкую турму, але і адтуль ён уцякае, але няўдала. Вызвалены ад пакараньня па моцы маніфэсту 14 лістапада 1894 г. і быў ўселены на ранейшае месца.

Пасьля 1900 году пражываў у Якуцку, дзе займаўся гандлем ды падрадамі. Таксама ён быў аўтарам усялякіх нязбыўных праектаў добраўпарадкаваньня Якуцку.

У 1902 г. Зубрыцкі задумаў пабудаваць шрубалёт і ў 1908 г. ён даслаў праект свайго апарату, які назваў “Яналёт”, іркуцкаму генэрал-губэрнатару ды ў Санкт-Пецярбург, на што не зьвярнулі ўвагі.

11 жніўня 1909 г. Зубрыцкі атрымаў правы паўсюднага жыхарства ў Расейскай імпэрыі, акрамя сталіц і сталічных губэрняў, але застаўся ў Якуцку.

Ваенны камунізм бальшавікоў Зубрыцкі не прызнаў і зачаста казаў: “Усё зло ў паўпэрызму”. Апошнія гады жыцьця пакутаваў на вар’яцтва.

Памёр 6 сакавіка 1925 г. у Якуцку.

Асабісты фонд “И. Ф. Зубржицкого (ф.484-и)” захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Саха (Якутыя) у Якуцку.

Літаратура:

* Протоколъ. //Якутская Окраина. Якутскъ. 18 апрѣля 1915. С. 3.

* М. А. К[ротов]. Иван Фаддеевич Зубржицкий. // Автономная Якутия. Якутск. 8 марта 1925. С. 4.

* Похороны И. Ф. Зубржицкого. // Автономная Якутия. Якутск. 12 марта 1925. С. 2.

* Левандовский А. Ян Фаддеевич Зубржицкий. // Каторга и Ссылка. Историко-Революционный вестник. № 4. Кн. 17. Москва. 1925. С. 256-257.

* Жуковский-Жук И. Мартиролог Нерчинской каторги [Зубржицкий Ян Фадеевич]. // Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. Сборник воспоминаний, документов и материалов. Москва. 1927. С. 245.

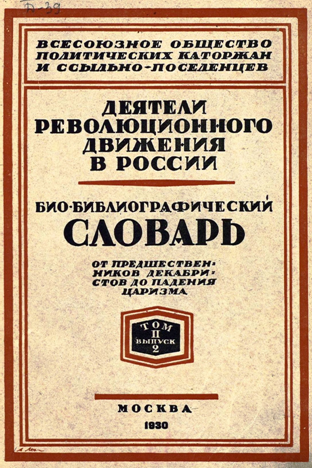

* Зубржицкий, Ян Фаддеевич. // Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. 2. Семидесятые годы. Вып. II. Ж.-Л. Москва. 1930. Стлб. 472.

* Виленский-Сибиряков В. Якутская ссылка 1906-1917 годов. // 100 лет якутской ссылки. Сборник Якутского землячества. Под ред. М. А. Брагинского. Москва. 1934. С. 252.

* Остапенко Ю. Сломанные крылья. // Полярная звезда. № 5. Якутск. 1977. С. 80-97.

* Зубржицкий Иван Фадеевич (1861-1925 гг.). // Краткий справочник по фондам ЦГА ЯАССР с филиалами (1701-1985 гг.). Якутск. 1989. С. 4, 46.

* Пестерев В. Мечта Ивана Зубржицкого. // Молодежь Якутии. Якутск. 19 марта 1993. С. 11.

* Проект вертолета И. Ф. Зубржыцкого. // Пестерев В. И. Аэропланы над Землей Саха. Кн. 1. Якутск. 1993. С. 24-27.

* Зубржицкий И. Ф. // Казарян П. Л. Якутия в системе политической ссылки России 1826-1917 гг. Якутск. 1998. С. 401, 461.

Сутаков З. Первый проект вертолета. // Забота / Арчы. Якутск. № 5. 5 февраля 2004.

* «Летательная машина» Зубржицкого. // Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание. Детская энциклопедия. Автор-составитель С. Н. Зигуненко. Москва. 2004. С. 54-56.

Слепцов М. Ф. Город Якутск в 1900-1904 гг. (Воспоминания старожила). // Якутский архив. № 3. Якутск. 2007.

* «Янолет» Зубржицкого. // Сто великих рекордов авиации и космонавтики. Автор-составитель С. Н. Зигуненко. Москва. 2008. С. 95-96.

* Владимир П. В поисках Янолета. // Якутск вечерний. Якутск. 2 октября 2009. С. 54.

* Спиридонов Г. За «черный передел» [«Янолет» Зубржицкого]. // Якутия. Якутск. 5 октября 2012. С. 35.

* Белые снега, края вечных льдов и полярных ночей. // Владимир Пестерев. Страницы истории Земли Олонхо. Якутск. 2013. С. 204-205.

* Вертолет – изобретение белорусское. // Ермоленко В. А., Черепица В. Н. 400 имен: жизнеописания видных деятелей истории и культуры Гродненщины (с древнейших времен до начала ХХ века). Гродно. 2014. С. 162-166.

* Зубржицкий Иван Фадеевич (1861-1925). // Путеводитель по фондам архива. В 2-х частях. Ч. II. Якутск. 2014. С. 473-474.

* Пестерев В. Листая старые страницы... (О чём писала «Полярка» в «Эпоху застоя». Часть II, 1976-1980 гг.). // Полярная звезда. № 7. Якутск. 2016. С. 91.

Люксіньня Жмудзін,

Койданава

ПРОТОКОЛ

На днях составлен протокол на г. Зубржицкого, который занимался очищением денатурированного спирта. Г. Зубржицкий объяснил, что спирт ему нужен был для химических работ и для личного употребления. Факта продажи спирта Зубжицким не установлено.

/Якутская Окраина. Якутскъ. 18 апрѣля 1915. С. 3./

ЗУБРЖИЦКИЙ

В ночь с 5 на 6 марта после непродолжительной болезни умер И. Ф. З-ий, более известный Якутску под именем Яна Ивановича. Поляк, из кр-н, Сувалковской губ, по профессии слесарь, он в 1879 г. судился в Киеве в воен.-окр. суде. 20 лет каторжных работ дали ему 17 летнему юноше – за его революционную деятельность, за подготовку к террористическим актам, за работу в одной из организаций совместно с Кибальчичем, будущим цареубийцей. После суда Мценская тюрьма и 12 лет каторги; затем (с 1893 г.) поселение в Якутии. Здесь испил он горькую чашу; жил порой без куска хлеба в грязных хотонах.

«Лишенный всякого приюта – писал он в 1893 г. – в среде полудиких дикарей, голодный, оборванный, среди трескучих морозов брожу из юрты в юрту, вымаливая приют и пищу, которых ни за какую плату и просьбы достать здесь все таки невозможно». Жил в Амге, оттуда бежал, топал в тюрьму, затем его перевели в Якутск. Полный сил, энергии, он занялся подрядами, много работал и жил сносно, пока в 1898 г. не разорился. С тех пор жил более, чем плохо. К тяжелому матер. положению присоединилась – мнительность, обидчивость, постоянные претензии к окружающим, не говоря про полицию и властей, которых он ненавидел до глубины души. Со временем все это довело его до психического расстройства.

Последнее время, уже после революции, он увлекся вопросами добывания спирта и сахара из простейших элементов, организацией всемирной транспортной конторы и устройством «Янолета» - особого типа летальной машины.

До конца дней своих, Я. И. сохранил поразительную чуткость, отзывчивость ко всяким несправедливостям.

Его любимыми словами были: «все зло в пауперизме (нищете). Надо бороться с этим», и он, по-своему конечно, старался бороться за все справедливое, причем прямолинейность в этих вопросах была его отличительной чертой, так же как бескорыстие и полное пренебрежение к своим нуждам.

Умер старый ветеран революции...

Вечная память тому, кто отдал здоровье и силы на борьбу с царским произволом, с ненавистным буржуазно-полицейским режимом.

М. А. К.

/Автономная Якутия. Якутск. 8 марта 1925. С. 4./

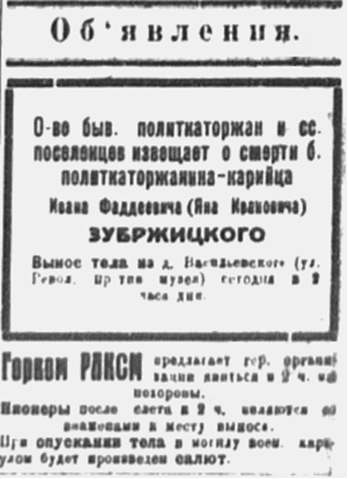

ОБЪЯВЛЕНИЯ

О-во быв. политкаторжан и сс. поселенцев извещает о смерти б. политкаторжанина-карийца

Ивана Фаддеевича (Яна Ивановича)

Зубржицкого

Вынос тела из д. Васильевского (ул. Револ. против музея) сегодня в 2 часа дня.

Горком РЯКСМ предлагает гор. организации явится в 2 ч. на похороны.

Пионеры после слета к 2 ч. дня являются со знаменами к месту выноса.

При опускании тела в могилу воен. караулом будет проведен салют.

/Автономная Якутия. Якутск. 8 марта 1925. С. 4./

ПОХОРОНЫ И. Ф. ЗУБРЖИЦКОГО

В похоронах принимали участие об-во б. политкаторжан и сс. поселенцев, Гор. организация КСМ, отряд пионеров и знакомые покойного. Перед опусканием тела в могилу была сказана небольшая речь пред-лем об-ва тов. Пестуном и кратко рассказана биография покойного т. М. Кротовым. В момент опускания – залп из ружей взвода нацроты.

/Автономная Якутия. Якутск. 12 марта 1925. С. 2./

УШЕДШИЕ

Ян Фаддеевич Зубржицкий.

Из далекого Якутска телеграф принес известие о смерти старого народника-пропагандиста Я. Зубржицкого.

Ян Фаддеевич Зубржицкий, по национальности жмудин, родился в 1861 году в городе Калъварии Сувалкской губ. в семье крестьянина. Работал в Киеве на железной дороге в качестве слесаря. Живя нелегально, он вел пропаганду в Киевских слесарных мастерских.

В 1872 году Зубржицкий был арестован в Житомире. Когда его арестованного вели в участок, он пытался убить сопровождавшего его городового, намереваясь бежать, но неудачно. Судился в Киеве военно-окружным судом 4-7 июля 1879 года по делу Бильчанского, Горского (оба повешены) и др. По приговору суда Ян Фаддеевич был присужден к 20-ти годам каторжник работ. На Кару прибыл 8 марта 1880 года.

По манифесту 17 апреля 1891 года срок каторги Зубржицкому был сокращен на одну треть. По окончании срока 24 апреля 1892 года, он был отправлен в Якутскую область в Хамагатский наслег Нальского улуса.

Прожив некоторое время в ссылке, Зубржицкий 27 сентября 1893 года бежал с поселения. Побег оказался неудачным, и 2 октября он был вновь арестован. В силу «высочайшего» манифеста 14 ноября 1894 года от наказания за побег он был освобожден и водворен на прежнее место. В ссылке он прожил до 11 августа 1909 г., когда ему разрешено было повсеместное жительство кроме столичных городов и губерний, но этим правом Зубржицкий не воспользовался и остался навсегда в Якутске.

Последние годы своей жизни Ян Фаддеевич жил в страшной материальной нужде и проявлял признаки психического расстройства. О последних годах его жизни дает некоторые сведении письмо ссыльного Кротова (от 10 сентября 1924 года):

«Впоследствии он (Зубржицкий) вел тяжбы из-за какого-то строения, постоянно страдал манией преследования, потом возымел мысль [...] вращается, и когда под Янолетом будет нужный авиатору пункт, он нажимает рычаг и Янолет опускается.

У Зубржицкого имеются три собственноручно изготовленных винта (основа Янолета) с перекрещивающейся квадратной резьбой, но... нет четвертого и будто из-за этого останавливается достройка Янолета.

Кроме того в настоящее время Зубржицкий занят идеей получения из воды сахара и спирта, организацией (после достройки Янолета) всемирной транспортной конторы и «Верховсоча» (Верховного Союза Объединенного Человечества), который, по его мнению, освободит человечество от угнетения, эксплуатации, насилия и т. д., восстановит на земле свободу, равенство и братство, провозглашенные «декларацией прав человека и гражданина» — этим любимейшим его документом...

Болезненные идеи часто переплетаются со здоровыми, да стоит ему вспомнить про «Янолет», «Верховсоч» и он становится невменяемым. Материальное положение его более чем тяжелое. Помощи ни откуда нет, кажется, получает соцобеспечение, которое вряд ли обеспечивает от голодного существования».

В последнее время О-во Политкаторжан возбудило ходатайство о назначении Зубржицкому пенсии, но помощь эта запоздала: он умер 6 марта текущего года.

А. Левандовский.

/Каторга и Ссылка. Историко-Революционный вестник. № 4. Кн. 17. Москва. 1925. С. 256-257./

И. Жуковский-Жук

МАРТИРОЛОГ НЕРЧИНСКОЙ КАТОРГИ

Зубржицкий, Ян Фадеевич — род. в г. Кальварии, Сувалкской губ. в 1861 г., в крест. семье. Железнодор. раб. Арест. в 1879 г. в Житомире. Судился в том же году 3-го июля по делу Бильчанского за экспр. почты и вооруж. сопрот. при аресте. Пригов. к 20 г. кат. Заключ. отбывал на Каре. По ман. 1891 г. сокращ. одна треть срока. На посел. вышел в 1892 г. в Якут. обл., где и умер в 1924 г. 4 марта.

/Кара и другие тюрьмы Нерчинской каторги. Сборник воспоминаний, документов и материалов. Москва. 1927. С. 245./

Зубржицкий, Платон (Фаддеевич?), сын крестьянина; по ремеслу переплетчик. По агент. сведениям, участвовал в киевск. револ. кружке, организованном в 1878 г. Ив. Басовым.

Справки (Горский, Зундшторм).

Зубржицкий, Ян Фаддеевич, сын крестьянина, жмудин. Род. в 1861 г. в г. Кальварии (Сувалкск. губ.). Работал в конце 1870-х г.г. в Киеве в железнодорожн. мастерских слесарем и вел пропаганду среди местных рабочих. Принадлежал к киевск. револ. кружку, организованному в 1878 г. Ив. Басовым для добывания средств на революц. цели; участвовал в дек. 1878 г. в попытке ограбления почты. Арестован 11 дек. 1878 г. в Житомире; при аресте оказал вооруж. сопротивление. Предан 16 апр. 1879 г. по делу Бильчанского, Горского и др. военно-окружн. суду. 7 июля т. г. Киевским военноокружным судом приговорен к 20-ти годам каторжн. работ. Отправлен на Кару, куда прибыл 8 марта 1880 г. Выпушен 29 ноября 1888 г. в вольную команду. По манифесту 17 апр. 1891 г. срок каторжн. работ сокращен на треть, а 24 апр. 1892 г. пооелен в Хамагатск. наслеге (Намск. улуса Якутск. обл.). 27 сент. 1893 г. бежал с места поселения, но 2 окт. т. г. вновь арестован. Освобожден от наказания в силу манифеста 14 ноября 1894 г., но водворен на поселение в прежнее место. В 1900-х г.г. жил в Якутске, где занимался торговлей и подрядами. 11 авг. 1909 г. получил право повсеместн. жительства, кроме столиц и столичн. губерний. Остался в Якутске, где и умер 6 марта 1925 г. Последние годы жизни страдал психическим расстройством.

Справки (Багряновский, Лобанев-Гудзь, В. Свириденко, А. Скалацкая, С. Строганов). — Справ, листок. — Календарь «Нар. Воли», 155. — Бурцев, За сто лет, II, 99. — Хроника, 86-87. — Больш. энциклопедия. XXI.

А. Левандовский. «Кат. и Сс.» 1925, IV (17), 256—257 (Ян Фад. Зубржицкий).

Я. Стефанович, Дневник карийца, 36 сл. — Л. Дейч, 16 лет в Сибири (Ук.). — Кара и друг. тюрьмы, 73 (Ф. Богданович, После побега); 245 (Жук-Жуковский, Мартиролог Нерчинск, каторги).

Г. Осмоловский, «Мин. Годы» 1908, VII, 132-133 (Карийцы). — Ф. Кон, «Пути Револ.» (Харьк.) 1925, II, 225 (Письмо). — «Кр. Арх.» XXX (1928), 178 («Исповедь» Гольденберга).

/Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Т. 2. Семидесятые годы. Вып. II. Ж.-Л. Москва. 1930. Стлб. 472./

В. Виленский-Сибиряков

ЯКУТСКАЯ ССЫЛКА 1906-1917 ГОДОВ

...К началу 1906-г. в Якутске остались лишь осколки старой ссылки. Это были: М. Сабунаев, Н. Ожигов — оба они занимались медицинской практикой и успели акклиматизироваться в Якутске; Приютов, обосновавшийся в Якутске в качестве фотографа; Ян Зубржицкий — психически больной, носившийся с идеей постройки вечного двигателя, и еще несколько человек из бывших административных ссыльных, служивших у торговых фирм, главным образом в пароходстве «Наследников Громова»: В. Панкратов, Михалевич, Ионов, Попов, Бартенев, Очкин, Цицерин и др.

/100 лет якутской ссылки. Сборник Якутского землячества. Под ред. М. А. Брагинского. Москва. 1934. С. 252./

/П. Л. Казарян. Якутия в системе политической ссылки России. 1826-1917 гг. Якутск. 1998. С. 401./

/Краткий справочник по фондам ЦГА ЯАССР с филиалами (1701-1985 гг.). Якутск. 1989. С. 4, 46./

ЗУБРЖИЦКИЙ ИВАН ФАДЕЕВИЧ (1861-1925)

Ф.И-484, 43 ед.хр., 1892—1923 гг., оп. 1.

Ссыльнопоселенец Якутской области.

Родился 16 сентября 1861 г. в семье крестьян Владиславского уезда Сувалкской губернии Литвы. В конце 1870-х гг. работал слесарем в железнодорожных мастерских в г. Киеве, вел пропаганду среди рабочих.

Принадлежал к киевскому революционному кружку, организованному в 1878 г. Иваном Басовым для добывания средств на революционные цели; участвовал в попытке ограбления почты в декабре 1878 г. Арестован 11 декабря 1878 г. в г. Житомире, при аресте оказал вооруженное сопротивление. Киевским военно-окружным судом 7 июля 1879 г. приговорен к 20-ти годам каторжных работ. Отправлен на Кару, куда прибыл 8 марта 1880 г. 29 ноября 1888 г. переведен в вольную команду. По манифесту от 17 апреля 1891 г. срок каторжных работ был сокращен на треть, 24 апреля 1892 г. отправлен в Якутскую область, поселен в Хамагаттинский наслег Намского улуса Якутского округа. В 1900-х гг. жил в г. Якутске, где занимался торговлей и строительными подрядами, разработал проект летательной машины «Янолет». 11 августа 1909 г. получил право повсеместного жительства, кроме столиц и столичных губерний. Остался в Якутске, где и умер 5 марта 1925 г.

Документы творческой деятельности.

Рукопись автобиографии. Чертежи проектов торговой бани и проект караульного дома при пороховом погребе в г. Якутске. Расчеты для строительства воздухоплавательного аппарата. Записи размышлений к мемуарам о событиях 3 марта 1904 г. «Романовка», отрывки из дневника «Булун» о вечном двигателе, о некоторых философских мыслях (о материи и силе).

Письма И. Ф. Зубржицкого. Письмо дочери бывшего вилюйского исправника Антонович Александре (1903).

Письма И. Ф. Зубржицкому. Личные письма присяжного поверенной Меликова Дмитрия Ивановича, Антонович Александры (1901).

Переписка с анархистом, доктором медицины, изобретателем-строителем, жителем г. Иркутска Тодоровым Павлом Ивановичем о возможности использования «Янолета» для перевозки грузов из Урги в Бодайбо (1917-1918).

Документы к биографии.

Личные документы (протоколы, выписка из журнала, определения, паспорт, статейный и распределительный списки, справки, прошения, акт) о распределении после каторги в Якутскую область, применении к нему льгот по манифестам, рассмотрении прошений, о взыскании долгов по искам кредиторов, выдаче копий документов, о заключении под стражу за самовольные выезды с места причисления и угрозы должностным лицам, результатах медицинского освидетельствования (1894-1917).

Документы (предписание, смета, контракты, ведомость, списки, прошения и др.) и переписка о заключении и ходе выполнения контрактов на ремонт зданий Якутского областного правления, Якутской гражданской больницы, Булунской больницы, строительстве дома для якутского губернатора, о представлении министру внутренних дел прошения о содействии в реализации проекта его летательной машины «Янолет» (с описанием) (1896-1905), об отказе во включении в списки кандидатов в члены Учредительного собрания от Якутской области (1917).

Документы имущественно-бытового характера. Документы (копии постановления, обязательства, протоколов, удостоверения, прошения, повестка) о рассмотрении имущественного спора с присяжным поверенным Д. И. Меликовым на право владения земельным участком на ул. Соборной в 3-ем квартале, об описании и охране имущества по приговору мирового судьи (1894-1915).

Документы, собранные для своих работ и по интересующим темам. Тетрадь с записями формул, выписок из книг по электродинамике, органической химии, об изготовлении бенгальских огней, книги № 45 словаря Брокгауза и Эфрона и др.

Документы о М. Ф. Зубржицком. Стихотворение Меликова Дмитрия Ивановича, посвященное Зубржицкому (1904).

/Путеводитель по фондам архива. В 2-х частях. Ч. II. Якутск. 2014. С. 473-474./

Владимир Пестерев,

кандидат исторических наук

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ СТРАНИЦЫ...

(О чём писала «Полярка» в «Эпоху застоя». Часть II, 1976-1980 гг.)

Пятый номер 1977 года... Продолжается публикация документальной повести И. Федосеева «Спасибо, доктор!», Ю. Оспенко «Сломанные крылья» о ссыльном И. Ф. Зубрзицком, стихи М. Тимофеева, окончание повести И. Зозули «Чужое имя»...

/Полярная звезда. № 7. Якутск. 2016. С. 91./

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)

.png)