Вацлаў Гжэгаш Караль - нар. 24 верасьня 1876 г. у губэрнскім месьце Варшава Расійскай імпэрыі, ў сям’і рамесьнікаў Станіслава і Малгажаты (у дзявоцтве Курань) Караль.

Пасьля заканчэньня пачатковай школы вывучыўся на друкара. У 1900 г. уступіў у СДКПіЛ. 17 лістапада 1903 г. яго прысудзілі да выгнаньня на 6 гадоў ва Ўсходнюю Сыбір.

21 лютага 1904 г. ён быў дастаўлены ў Якуцк, а 10 красавіка таго ж гаду ў акруговае места Верхаянск Якуцкай вобласьці.

Ад 22 красавіка па 31 чэрвеня 1905 г. пражываў Якуцку. Быў пераведзены ў Енісейскую губэрню, але па дарозе зьдзейсьніў уцёкі.

Заснаваў філіял варшаўскага зьвязу друкароў у Вільні. У 1918 г. чалец ППС. Заснаваў выданьні “Wiadomości Graficzne” і “Drukarz Związkowiec”. У верасьні 1939 г. прыняў удзел у абароне Варшавы ад Вермахту. Падчас акупацыі разам з сынам Тадэвушам удзельнічаў у супраціве. У 1948 г. уступіў у ПАРП.

Аўтар успамінаў “Przez partie, związki, więzienia i Sybir 1898-1928. Wspomnienia drukarza z działalności w ruchu socjalistycznym i zawodowym” (1933). Узнагароджаны Крыжам Незалежнасьці і Залатым Крыжам Заслугі.

Памёр 10 ліпеня 1949 г. у Писажевец (Szklarska Poręba Pisarzewieс -да 1945 г. ням. Schreiberhau), цяпер Шклярска Поремба (Szklarska Poręba), Яленегурскі павет Ніжнесілезскае ваяводзтва, Рэспублікі Польшча.

Літаратура:

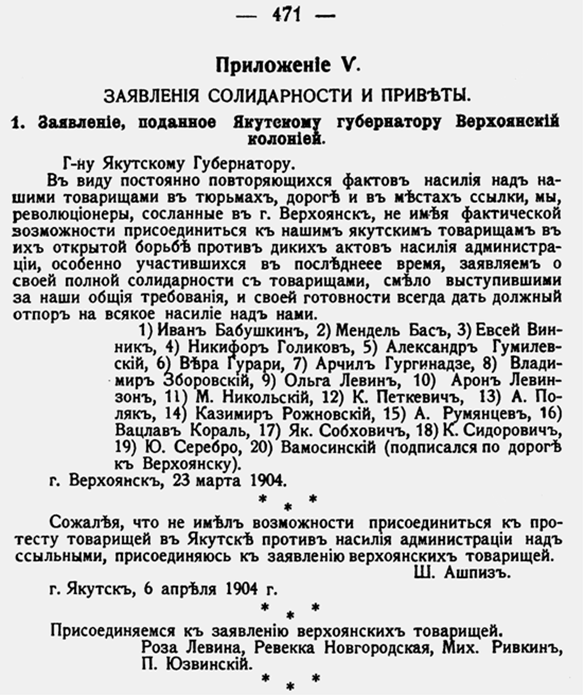

* Тепловъ П. Исторія якутскаго протеста. (Дѣло «Романовцевъ»). С.-Петербургъ. 1906. С. 471.

* Поляк А. Протест политических ссыльных в Верхоянске. // Каторга и Ссылка. Историко-Революционный Вестник. Кн. 53. № 4. Москва. 1929. С. 140.

* Życie Osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nr. 9-10. Warszawa. 1949. S. 204.

* Toporowicz W. Koral Wacław Grzegorz. // Polski Słownik Biograficzny. T. XIV/3. Z. 62. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1969. S. 29-30.

* Armon W. Polscy badacze kultury Jakutów. // Monografie z Dziejów Nauki i Techniki. T. CXII. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk. 1977. S. 16, 56, 153, 160-161, 173.

* Toporowicz W. Koral Wacław Grzegorz. // Polski Słownik Biograficzny. T. XIV. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1968-1969. [Reprint.] Wrocław. 1990. S. 29-30.

* Корал В. С. 99. // Казарян П. Л. История Верхоянска. Якутск. 1998. С. 193.

* Армон В. Польские исследователи культуры якутов. Перевод с польского К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 158-159.

* Корал В. С. 94. // Казарян П. Л. История Верхоянска. 2-е изд., доп. Якутск. 2003. С. 193.

Праксэда Вуй,

Койданава

Koral Wacław Grzegorz, pseud.: Kowacz, Mały, Świder (1876-1949), drukarz, działacz związkowy, członek Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy (SDKPiL), potem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Ur. 24 IX w Warszawie, w rodzinie drobnego rzemieślnika szewskiego Stanisława i Małgorzaty Kuroń. Ukończył 4 klasy szkoły miejskiej. W 1. 1892-7 odbywał praktykę zecerską w drukarni J. Jeżyńskiego i A. Ginsa w Warszawie. Od r. 1897 pracował jako składacz w drukarniach: F. S. Lewentala, M. Orgelbranda, M. Lewińskiego i H. Rundego w Warszawie. W okresie pierwszego strajku drukarzy (marzec 1898) został wybrany jako delegat z drukarni H. Rundego. W ciągu r. 1900 odbył praktykę w berlińskich drukarniach akcydensowych i ukończył roczny kurs zawodowy. W Berlinie znalazł się w kręgu oddziaływania niemieckiej i polskiej socjaldemokracji i pod wpływem działaczy SDKPiL wstąpił w r. 1900 w szeregi tej partii. W r. 1901 prowadził pracę polityczną wśród robotników Warszawy, organizował kółka robotnicze, założył wraz z Janem Rosołem tajną drukarenkę partyjną. Dn. 1 XII 1901 r. został aresztowany i był więziony przez 11 miesięcy na Pawiaku. Po uwolnieniu był ponownie czynny w Warszawie. Aresztowany powtórnie w listopadzie 1903 r. został zesłany na 6 lat do Wierchojańska, skąd zbiegł i od 5 IX 1905 r. ukrywał się w Warszawie, Krakowie, Cieszynie. W 1. 1906-11 pracował w drukarniach wileńskich i przejściowo w Petersburgu. W Wilnie założył filię warszawskiego związku zawodowego drukarzy, w którym działał w 1. 1907-8. Od lutego 1911 r. przebywał znowu w Warszawie. Pracował kolejno w Drukarni Naukowej (do 1913), przy wydawaniu „Przeglądu Codziennego” (do 1915) i w Niemieckiej Drukarni Państwowej (1915-8). Uczestniczył aktywnie w pracach związku zawodowego drukarzy, należał do przywódców tzw. akcji cennikowej, współorganizował strajki drukarzy w 1. 1911-2. Działał również, w Tow. Kultury Polskiej. W r. 1916 należał do założycieli legalnego Związku Zawodowego Drukarzy i był jego pierwszym przewodniczącym (1916-9). Kierował akcjami strajkowymi związku i z tego tytułu więziły go niemieckie władze okupacyjne w 1. 1916 i 1918. Od r. 1918 należał do PPS oraz do Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych. W r. 1922 wchodził w skład zarządu Uniwersytetu Ludowego przy ul. Oboźnej w Warszawie, który prowadził trzyletnie studia dokształcające dla robotników. W r. 1921 należał do założycieli Koła Drukarzy PPS, w którym został członkiem zarządu. W l. 1919-20 kierował drukarnią «Rola», następnie «Naszą Drukarnią» (1920-2) i drukarnią «Orka» (1922-4). Od r. 1924 pracował w drukarni «B. Wierzbicki i S-ka», a w 1. 1929-39 w «Robotniku». Zmieniał często pracę, usuwany przez pracodawców za «burzycielstwo”. Należał jednocześnie do kierowniczych działaczy Związku Zawodowego Drukarzy i Pokrewnych Zawodów w Polsce, uczestniczył w jego zjazdach i konferencjach, a od r. 1930 na kolejnych zjazdach związku we wrześniu 1930, październiku 1933, listopadzie 1936 i grudniu 1939 r., wybierany na zastępcę sekretarza związku. W r. 1933 pełnił funkcję prezesa Warszawskiej Rady Związku Zawodowego. Czynny był również w ruchu spółdzielczym oraz na polu dziennikarskim. Był założycielem pism „Wiadomości Graficzne” i „Drukarz Związkowiec”, którego był redaktorem. We wrześniu 1939 r. brał aktywny udział w obronie Warszawy. Podczas okupacji niemieckiej (1939-45) ze względów konspiracyjnych przerwał pracę w drukarstwie i wraz z synem Tadeuszem zaangażował się w organizacji sabotażu i dywersji z ramienia Robotniczej Partii Polskich Socjalistów (RPPS). Jego mieszkanie służyło za punkt przechowywania broni i materiałów wybuchowych. Po wyzwoleniu od r. 1945 włączył się K. do pracy w drukarstwie. Podjął pracę w drukarni „Czytelnika”, następnie „Robotnika”, w końcu RSW „Prasa”. Uczestniczył też aktywnie w odbudowie Związku Zawodowego Drukarzy, a na walnym zebraniu drukarzy Warszawy (10 VI 1945) wybrany został na członka zarządu związku i przewodniczącego sądu koleżeńskiego. Od grudnia 1948 r. był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. K. był autorem ponad 100 artykułów z dziedziny społeczno-zawodowej i politycznej, publikowanych na łamach prasy zawodowej, oraz książki, w której zawarł swe wspomnienia z działalności w ruchu socjalistycznym i zawodowym: Przez partie, związki, więzienia i Sybir 1898-1928. Wspomnienia drukarza z działalności w ruchu socjalistycznym i zawodowym (W. 1933). Opublikował również artykuł pt. Lokaut garbarski w 1906 r. w czasopiśmie „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” (R. 3: 1937 s. 36-43) i Związek Zawodowy Drukarzy, zamieszczony w wydawnictwie „Z dziejów pracy i walki”, 1892-1947. „Księga Pamiątkowa..." (W. 1948), którego był redaktorem. K. był odznaczony Krzyżem Niepodległości, Złotym Krzyżem Zasługi’i in. Z małżeństwa z Heleną Olszewską miał córkę Wandę (zginęła w powstaniu warszawskim 1944) i syna Tadeusza (ur. 1910). Zmarł K. 10 VIl 1949 r. w Szklarskiej Porębie.

Fot. w Arch. Zakł. Hist. Partii; — Hass L., Organizacje zawodowe w Polsce 1918-1939 (Informator), W. 1963; Orzechowski I., Kochański A., Zarys dziejów, ruchu zawodowego w Królestwie Polskim (1905-1918), W. 1964; Z dziejów pracy i walki. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Poligraficznego Okręg Warszawa. Księga Pamiątkowa 1890-1947, W. 1948 s. 12-6, 18-39; — Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, W. 1962 I cz. 2, II; — „Niepodległość” T. 8: 1933, T. 9: 1934; „Trybuna Ludu” 1949 nr 191 s. 5; „Z pola Walki” 1959 nr 1 s. 95, 224, 1963 nr 4 s. 748, 1965 nr 3 s. 803; „Życie Osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” 1949 nr 9-10 s. 204 (fot.); — Arch. Zakł. Hist. Partii: teczka osobowa K-a sygn. 2961.

Wiesława Toporowlcz

/Polski Słownik Biograficzny. T. XIV/3. Z. 62. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1969. S. 29-30./

/Polski Słownik Biograficzny. T. XIV. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1968-1969. [Reprint.] Wrocław. 1990. S. 29-30./

Раздел IХ

ВАЦЛАВ КОРАЛЬ

(1876-1949)

Вацлав Кораль [* Топорович В. Кораль Вацлав // «Польский биографический словарь. - Т. 14. -1968/1969. - С. 29-30.] был по профессии печатником. В 1900 г. вступил в СДКПиЛ. 17 ноября 1903 г. его приговорили к ссылке на 6 лет в Восточную Сибирь. 21 февраля 1904 г. он прибыл в Якутск, а 10 апреля достиг места назначения - Верхоянска. С 22 апреля по 31 июня 1905 г. жил в Якутске. Позже был переведен в Енисейскую губернию, но по дороге бежал. В Якутске в нем проснулась писательская жилка, и он послал в варшавские газеты корреспонденцию о последнем участке своего пути. Она вышла под инициалами В. К. в журнале “Огниво” (Р. 3. 1905. № 31. С. 704-705) под заглавием “С далекого Севера”. Конечно, Кораль не пропустил описания оленьей упряжки и якутской юрты, дал общие сведении о Якутске и Верхоянске. От него мы узнаем, что туда доходили следующие варшавские журналы: “Огниво”, “Голос”, “Вселенная” и “Правда”. Направляя корреспонденцию в легальные журналы, он умалчивал о нелегальных издательствах. В 1933 г. вышла его книга “Через партии, объединения, тюрьмы и Сибирь...”, которая содержит много материалов по истории рабочего движения и данных, касающихся периода заключения (например, об условиях жизни и отношениях между ссыльными). С другой стороны, книга эта представляет интерес и для этнографов. Там встречаются, правда немного, общие замечания о юрте и питании (с. 101), а также о кресте, обвешанном дарами, явно языческого происхождения (с. 107). Поэтому Кораль отмечен как личность, которая была в Якутии и писала в воспоминаниях о ней.

/Витольд Армон. Польские исследователи культуры якутов. Перевод с польского К. С. Ефремова. Москва. 2001. С. 158-159./

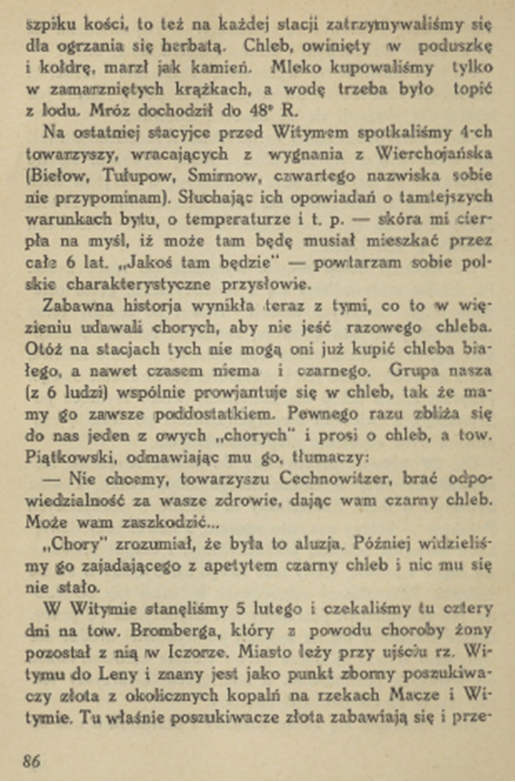

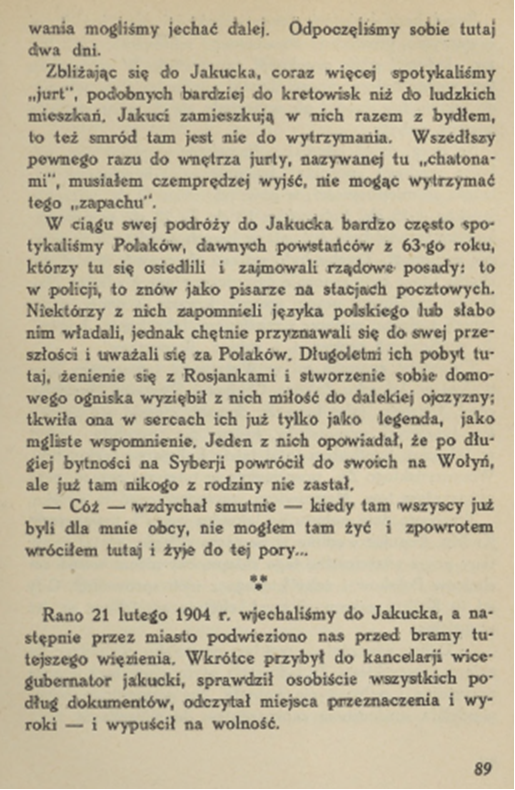

С ДАЛЁКОГО СЕВЕРА

После непродолжительного нахождения в Якутске, в марте 190... года мы тронулись с товарищем С. дальше на север, в Верхоянск, на расстояние около 900 верст. Сопровождал нас якутский казак, служа одновременно и переводчиком. Проехав по Верхоянскому тракту, представляющим узкую дорожку, вьющеюся среди тайги и гор, на которой не могут разминуться две нарты (нарта это узкие и длинные санки). Первые 250 верст мы ехали на лошадях, а уже далее начинается передвижение на оленях. В нарту запрягают по паре оленей и каждая пара привязывается к следующей нарте; таким способом образуется цепь из нарт и оленей. Весь караван ведет проводник, сидящий на первой нарте и управляющий первой нартой оленей с помощью длинной палки. На нарту обычно налаживают 5-6 пудов груза, хотя можно и в два раза больше, ежели олени не измучены и хорошо накормлены. Олень пробегает с легкостью 10-15 верст за час; он кормится преимущественно лишайником, так называемым оленьим мхом, поэтому к весне олени наиболее слабые, так как глубокий снег затрудняет им добывание. Расстояние между станциями, где передвижение происходит на лошадях, 30-40 верст, где же на оленях 60-100 верст. Станцией для путников служат юрты. Юрта это четырехугольное строение из круглых балок (уложенных вертикально) с наклоненными стенами и плоской крышей; а снаружи обмазана глиной с навозом (половина на половину). На зиму юрты обсыпаются снегом. Летом окна занавешивают от комаров полотном, а зимой вставляют пластины льда, что отлично защищает от холода. В исключительных только юртах в окнах есть стекло. Внутренняя обстановка юрты очень простая, вокруг нары для спанья, на середине камин, а в углу около нар столик.

Во время этого пути первый раз мне пришлось ночевать в юртах. С начала не очень мне это было приятно, но понемногу свыкся, и даже очень привык, когда в течении своего нахождения в Верхоянске жил в похожих юртах. На ночлеге безмерно удивился, когда увидел, что якуты спят голые, хоть в юрте было холодно. Постелью им служили оленья шкура и одеяло из меха белых зайцев. На некоторых станциях якуты живут в юртах вместе со скотом, то тогда, воздух там для носа, непривычного к таким ароматам, невозможно выдержать. Такие юрты называют «хотонами». Во время одного из ночлегов я был свидетелем оригинального дикого пира. Тунгусам, живущим на этой станции, удалась охота, они убили дикого оленя. Положив его на землю и содрав шкуру, вся семья и гости обсели его вокруг, все с ножами в руках, резали и ели сырое мясо, высасывали мозг из кости. А когда уже наелись досыта, аж пот выступил, стали спать. Но что за контраст цивилизации с варварством! На другой день я видел, как тунгуска мылась мылом с фабрики «Pu...a», ибо об этом свидетельствовала марка фирмы.

Чем дальше на север, край все более дикий и менее населенный. Согласно статистики, в якутском округе один человек приходится на 4,8 в. кв., а в наиболее населенных местах 10 человек на 1 в. кв. Верхоянский округ занимает пространство в два раза большее, чем Франция, а жителей насчитывается только около 12 000, и также приходиться 1 человек на 151/2 в. кв. В якутском округе до реки Алдан, впадающей в Лену, еще занимаются земледелием, но далее все пробы сделанные в этом направлении не дают положительных результатов. Возле Верхоянска один из богатых и образованных якутов пробовал заняться земледелием: засеял ячмень, который первый год дал урожай. Но когда на второй год все пропало, бросил неблагодарный труд и на этом остановился, как тот «Уйбанчик» из повести Серошевского «На краю лесов». Неоднократно делали попытки политические ссыльные, но со схожим результатом.

Во время пути не обошлось и без происшествий. Горные речки в некоторых местах промерзают до дна, а так как вода, текущая с верховьев, не может нигде продеться, выливается на лед и постепенно замерзает. Это явление местные жители называют «наледями». Ночью шел снег и закрыл эту наполовину замершую «наледь»; в этот же день образовалась новая, которую наш проводник, желая обминать, поехал по снегу. Внезапно под первой парой оленей ломается тонкий лед, и олени падают в воду по брюхо. Проводник и казак, не долго думая, соскочили в воду и после долгих усилий помогли оленям вылезти из этой западни, и тем самым уберегли нас от опасного купания. Выехав на безопасное место, переменили намоченные торбаза (сапоги из оленьей шкуры шерстью наружу) иначе замерзли бы ибо мороз под вечер доходил до 30оС.

- Не так давно – рассказывал нам наш казак, - в этих местах в похожей ситуации утонул проводник, везущий почту. Соскочил в воду, чтобы помочь оленям вылезти из нее, но его схватила судорога и не имел уже силы вылезти и там остался.

4 апреля у нас был очень неприютный ночлег. Расстояние между станциями официально считалось 70 в., но якуты говорят, что правильнее около 120 в. Слабые олени не могли пробежать без отдыха этой дистанции; их необходимо было выпрячь и пустить на пастьбу. Из-за этого, в половине дороги, остановились в так называемой «поварни». Это юрта полная припасов не жилая, а, следовательно, отапливаемая только в то время, когда кто-либо из путников останавливается; при этом она без окон, ибо еще летом стекла, которые были в окнах, повыбивали медведи. Никто не позаботился о том, что бы хоть вставить кусок льда. Чтобы сделать хоть частично сносный ночлег мы заткнули окна одеждой. В камельке мы разожгли обильный огонь, постелив и укутавшись в шубы, легли спать. Однако ночью огонь, никем поддерживаемый, погас и всё тепло вышло через незакрытую трубу, в юрте сделалось так холодно, что аж все проснулись. По новой разожгли огонь, но спать уже не ложились, а начали собираться в дорогу, чтобы быстрей доехать до конца.

После 14 дней утомительной дороги мы приехали в Верхоянск.

Верхоянск расположен под 67о93` широты и 133о23` вост. долг. (по Гринв.) в долине реки Яны, с правой стороны этой реки. Когда смотришь вокруг, то кажется, что долина вся является большим подворьем, а окружающие горы – высокими стенами. Весь город это куча беспорядочно разбросанных юрт; деревянных домов в «русском» стиле только пять; улиц совсем нет, а вместо них тропинки от юрты к юрте, которые вытоптали сами жители. Жителей около 300 душ, преимущественно якутов и объякученных казаков. К нездешнему населению причислить можно администрацию и «политических». Поляков 6 душ.

Цены на необходимые продукты представляются так: пуд ржаной муки крупного помола 5-6 руб., пуд крупчатки 10 руб., фунт хлеба крупного помола 13 коп., фунт риса или перловки 40 коп., фунт сахара 45 коп. и есть он сейчас только у одного купца, который поднял его цену до 50 коп., а подымет и до 1 руб.; чай, так назыв. «кирпичный», - 1,20 руб. за кирпич (22/8 ф.), масло 50 коп. фунт, бутылка молока летом 5 коп., а зимой (замороженное в круги) 1,5-2 руб. пуд. Относительно еще дешевым бывает мясо, ежели пуд коровьего, лошадиного или оленьего стоит 3,50 руб. зимой, а летом доходит до 6 руб. О фруктах и овощах ничего даже и думать ибо их тяжело доставлять: летом из-за отсутствия колесной дороги, а зимой из-за сильных морозов. Для воды нужно покупать лед. За воз – 6-7 кусков – 10 коп. За наем юрты платится обычно 1-1,50 руб. ежемесячно. Сажень дров обычный (не кубический) 2 руб. Лед для воды и дрова нужно заготовлять зимой в запас на лето.

Верхоянск по причине своего особенного географического расположения является самым холодным местом на земном шаре, ибо морозы доходят до 70оС на поверхности земли. Температура в 1894 г. согласно здешней метеорологической станции была такая: в марте наивысшая –5,6о, наинизшая –44о; в апреле наивысшая +2,2, наинизшая -39,3; до половины мая лежал снег, а наивысшая температура была +24,2о на солнце, +13,5о в тени, наинизшая –24,7оС. 9 июня река Яна очистилась ото льда, а 21 го лишь исчез лед с озера Сарданах. В июле и начале августа тепло доходило до 48о на поверхности земли, в воздухе до 33о. Резкие смены температуры днем и ночью довольно часты; напр. 1 июля был мороз 2о а 16 июля 7оС на земле. Снег выпал 24 июня и 16 июля. Дожди тут очень редкие гости. В сентябре уже начались холода: 4 го позамерзали лужи и начал падать снег, а 12 го мороз дошел до 16оС, и с каждым днем становился все крепче, зима завластвовала на всю полноту. 3 октября замерзла река. Наибольшие морозы бывают в декабре и начале января; в этом году в январе доходили до 63оС в воздухе, и 66 на поверхности земли.

Во время сильных морозов нет ни малейшего ветра, над землей стоит туман, в воздухе часто раздается звук, издаваемый лопаньем земли либо льда на озерах. Страшную и мрачную эту пору дополняет еще сильней однообразная полярная ночь, продолжающаяся без перерыва 40 дней, т.е. от 4 декабря до 13 января. Солнце не показывается тогда совсем, а только около полудня на южной стороне неба светит заря выходящего и заходящего солнца, которое продолжается около 32 часов. Около полуночи зимой почти как днем светится великолепное северное сияние. Летом на протяжении 3 месяцев ночью видно как днем, а через 40 дней солнце не сходит с горизонта.

Почта приходит здесь раз в месяц. Зимой, более менее регулярно, во второй половине каждого месяца, но весной и летом ее нужно ожидать по 2-4 месяца и то ее еще часто доставляют подмоченной, ведь летом сообщение происходит верхом, а при переправе через многочисленные реки и озера в брод, это случается постоянно.

Подлинно можно сказать, что это мир «заколоченный досками» от света. И в этом «медвежьем» углу живут «политические преступники» называемые местными жителями «государственными». Но жизнь их при выше описанных условиях не относятся к приятной. Официального пособия получают по 15 руб. в месяц, но за такие деньги при такой дороговизне никаким способом выжить невозможно. Из-за этого все вынуждены заниматься всем, что только относиться к домашнему хозяйству. Более живут как настоящие Робинзоны. Летом занимаются рыболовством и охотой, а зимой каждый убивает время как может. Это нудно и монотонно. Жизнь еще заполняется книгами и периодикой. Из польской периодики в 1904 г. были: «Ogniwo», «Głos», «Wszechświat», «Prawda». Наиболее интереснейшая и ожидаемая минута для «политического» является приход почты. Поэтому, то ли днем, то ли ночью, все спешат чтобы как побыстрее взять ее в руки и узнать, что происходит на родине и широком свете. Но все известия доходят сюда в то время, когда Европа давно о них забыла.

Сегодняшняя «политическая колония» насчитывает 9 душ; 5 россиян, 3 поляка и 1 еврейка.

В. К.

/Ogniwo. Warszawa. Nr 31. 23 lipca (5 sierpnia) 1905. S. 704-705./