И. Д. Черский

ПРЕБЫВАНИЕ В

ВЕРХНЕ-КОЛЫМСКА

ЗИМОЮ 1891-1892 ГОДА.

ПИСЬМО НА ИМЯ АДЪЮНКТА Ф. Д. ПЛЕСКЕ.

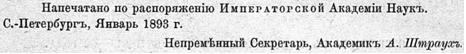

Читано в заседании

Физико-Математического Отделения 4-го ноября 1892 г.

Беспечный якут заменил обычный, почти

общечеловеческий, способ приветствия другим, весьма характерным для строя его

жизни, вопросом: каково сидишь? Хайтах тох олорогóн?). — Хорошо сижу (Ичугей

дык олоробýн) — отвечает приветствуемый, коль скоро у него имеется еще некоторая

толика, хотя бы протухшей, рыбы, позволяющей ему продолжить любимый досуг даже

на одну неделю.

Вот и мы «сидим» в достознатном

Верхне-Колымске уже более пяти месяцев и сидим даже очень хорошо, так как в

нашем историческом амбаре, оставшемся еще от казаков, сплавлявших хлеб с верховьев

Колымы [* Над дверьми

этого амбара, на дощечке вырезано: «Могазеина

выстроенная для хранѣнія запаснаго правиянта по пріказу Клымскаго окружнаго

исправніка г. тітуліярнаго совѣтника Михаила Михаіловича Тарабукни мука

поставки 1826 года ценою 1 по 18 полуко. Іюня 13 дня 1825 года».], имеется такое количество рыбы, при котором любой якут мог бы бездействовать

до весеннего промысла и не опасаться навещающей его нередко голодовки.

Да и все время это мы провели, по-видимому,

не по-якутски. Вместе с настоящим письмом я выслал в Академию: 1) мой маршрут

от р. Алдан до Верхне-Колымска, с, нанесенными на нем красками и знаками,

геологическими данными, в масштабе 20 верст в дюйме, и такие же профили, в 20

верст в дюйме для горизонтальных расстояний и 1000 футов в дюйме для вертикальных,

— все это в роли приложения к подробной обработке собранных материалов (іn sре);

2) предварительный отчет об исследованиях, произведенных в 1891 году — содержащий

орографический и геологический очерки местности, пересеченной моим маршрутом;

3) карту верхних течений рр. Колымы, Индигирки, а также Индигирско-Алданского

водораздела, исправленную на основании моего маршрута и расспросных сведений, в

масштабе, принятом для большой карты Главного Штаба, т. е. 100 верст в дюйме;

4) разрез всей горной страны между Алданом и Верхне-Колымском, 100 верст в

дюйме для горизонтального и 10.000 футов в дюйме для вертикального масштаба с

обозначением слагающих местность горных пород и положения их пластов, причем

разрез этот, как равно и карточка (№ 3), назначены для предварительного отчета

и, наконец, 5) метеорологические наблюдения за сентябрь, октябрь, ноябрь,

декабрь и январь месяцы.

После такой обработки собранного материала,

в дополнение к моему первому письму из Верхие-Колымска (отосланному отсюда

15-го сентября 1891 года) могу прибавить теперь, что из четырех, пересеченных

мною на пути, альпийских цепей: а) Верхоянский хребет (между Алданом и

Индигиркою) достигает, на месте перевала, 5985' высоты над уровнем р. Лены,

около г. Якутска; б) хреб. Тас-кыстáбыт (между Индигиркою и р. Нерóю) — 6099';

в) Улахáн-чистáй (между Нерóю и системою р. Мóмы)— 6294' и г) Томýс-хая́

(ближайший к Колымé) — 6281'. К цифрам этим следует прибавлять еще

приблизительно по 1000' для высших точек, лежащих по бокам перевалов, и еще более

500' для высоты р. Лены около Якутска. Поэтому абсолютную высоту Улахáн-чистáй,

как самой высокой из этих альпийских цепей, можно оценивать не менее 7794', а

па нем все-таки ныне нет ледников. Нелишним здесь будет, пожалуй, извлечь из

моего отчета и нижеследующую табличку, в которой показана вертикальная граница

распространения древесной растительности на этих, параллельных (в общем) друг

другу цепях:

Она проходит над уровнем Лены около Якутска

на высоте:

Рыбу поэтому, кажется, мы недаром ели.

Кроме рыбы, которой достаточно будет и для продолжения начатых теперь новых

работ, в нашем инвентаре числится еще не мало и других продуктов, даже весьма

ценных, если перевести их на местные цены, как например: 25 пудов муки высшего

сорта, много сахара, стеариновых свечей, мыла и т. п., которых нам достанет и в

пропорцию будущего года.

Есть однако и некоторые недоразумения,

отчасти омрачающие качественную сторону нашего здесь «сидения». Дело в том, что

немаловажная часть инвентаря значится у нас, покамест, на бумаге, а самолично

обретается еще за упомянутыми выше горами, которыми край этот отделяется от

остального мира, открываясь только к северу, к негостеприимному Ледовитому

океану.

Везти с собою припасы и другое необходимое

в пропорцию на 1,1/2 % года, было бы слишком убыточно, при неимоверно высокой

провозной плате (100 рублей с лошади), какую устроило нам известное стечение

обстоятельств (невозможность поспеть зимним путем в Якутск). В свою очередь,

заняться покупкою в Якутске лошадей, которых, располагая временем, можно

приобретать там свободно по 50 рублей, значило поставить па риск результаты и

цели экспедиции, так как вследствие высоких северных широт и гористой

местности, предстоящей исследованию, нас могли захватить снежные метели и

другие невзгоды осени. Между тем, кладь, следующая обычным почтовым путем к

Верхне-Колымску (через Верхоянск) отправляется всего лишь три или четыре раза в

год, а в данном случае, должна придти частью в феврале, частью в начале апреля;

пока же нам доставили одну лишь письменную корреспонденцию.

И вот, с 22-го октября мы довольствуемся

одними лишь нравственными наслаждениями, без малейшей примеси вещественного

сахара, ничтожное количество которого хранится только для почетных гостей, под

надзором неумолимо экономной хозяйки. С некоторого времени, в свою очередь, на

нашем столе появляется рыба «поджаренная» на воде, да и с сухарями (как равно и

с остатками муки) стали уж очень чувствительно экономить, желая сберечь часть

их к лету. Еще более считаемся со свечами, которых, т. е. наличных, а не

пребывающих еще за горами, нам может достать только до половины января.

Особенно досадно бывает, когда при гостях на столе нашем за чаем появляются

какие-либо вкусные и жирные лепёшки, причем в открытой сахарнице белеют куски

сахара. А между тем, к сим предметам роскоши не только не смеешь припасть, а

напротив, должен изображать из себя лицо, относящееся к этим лепёшкам самым

равнодушным образом. Наполняешь, поэтому, свой стакан чая сухарною крошкою (неистертые

сухари, в свою очередь, у нас сберегаются) и пьешь его без сахара, облегчая

себя мыслью, что вот, спустя месяц или два, придет транспорт и будет праздник и

на нашей улице. А если когда и дерзнешь протянуть руку к чему-либо,

уготовленному «для гостей», то это делаешь с какою-то неиспытанною до сих пор

робостью, как будто тебе кто напоминает слова Луки (XII. 47): «той-же рабъ,

видѣвый волю господина своего, и не уготовавъ, ни сотворивъ по воле его, біенъ

будетъ много!» Стало быть, вот где, т. е. только в Верхне-Колымске, человек

сумел себе составить, наконец, самое точное представление о том, что значит

есть и пить «в приглядку» и даже «в придумку». Искомых же продуктов здесь или

вовсе нет в настоящее время, или же они, как и все привозные товары, продаются

по таким неслыханным ценам, которые может создать только упомянутый выше

полукруг высоких гор, замкнутый недоступным Ледовитым океаном. Мы решили,

поэтому, скорее подвергнуться некоторым, не существенным и временным, лишениям,

нежели приобретать здесь что-либо по местным ценам.

Вообразите напр. плоховатую крупчатку по 20

и 25 рублей за пуд; ржаная мука, доставляемая сюда казенным транспортом,

продается (в казне) по 14 руб. за пуд, из частных же рук, т. е. от лиц,

получающих казенный паек, но не нуждающихся в нем, можно получать ее по 8

рублей (в Якутске же она стоит от 1 руб. 20 коп. за пуд). Сахар по 1 руб.,

стеариновые свечи от 1 руб. 20 коп. до 1 руб. 50 коп., мыло от 80 коп. до 1

руб. за фунт; кирпич чаю 3 руб.; табак (махорка) от 1 руб. 40 коп. за фунт, и

т. д. Дешева одна лишь рыба, и то в известное время.

Понятно, что в виду таких цен па муку для

большинства колымчан, как русских, так в особенности якутов, хлеб сделался

недоступным. Точно также они довольствуются освещением, даваемым высоким

отверстием их каминов, прибегая в случае нужды и к рыбьему жиру; зола того же

камина дает им щелок, заменяющий дорогое мыло, разумеется только для стирки

белья.

Рыбою, приготовляя ее различными, не редко

весьма оригинальными способами, они сумели всецело заменить недоступный им по

дороговизне, хотя и любимый, хлеб. Так напр.: 1) тщательно растертая икра рыб

лососиного семейства, сама по себе или же с незначительною примесью воды, дает

массу, из которой приготовляются недурные блины; 2) та же икряная масса, в

более густом виде, дает материал для столь же вкусных оладий, причем можно

ручаться, что лицо, не знакомое с составом таких печений, и не заподозрит в них

полного отсутствия муки, полагая, напротив, судя по их белизне, что для

изготовления их употреблен высший сорт крупчатки. Из таких блинов, не теряющих

своего достоинства даже в холодном виде, можно приготовлять великолепные

пироги, перекладывая их рыбным фаршем и запекая в форме; 3) из растолченного в

ступке, сырого рыбьего мяса, играющего роль теста, делают пирожки

(«приженики»), начиняемые фаршем из жирных, вареных рыб, или из их более жирных

брюшных частей (так называемые «пупки»); 4) великолепную закуску дают в соленом

виде те же «пупки», вырезываемые отдельно из таких рыб, как омули, чиры и нельмы.

5) Из «пупков» в значительно подвяленном, размельченном и поджаренном виде, в

смеси с рыбьим жиром, приготовляют своеобразный, рассыпчатый, весьма жирный и

несколько жестковатый фарш бурого цвета, называемый «вáрка»; он подается в

холодном виде для закусок, иногда даже в смеси с ягодами. 6) Вяленая жирная

рыба (из лососиных), продольно разрезанная, без головы и освобожденная от

костей, при которых остается еще и не мало мяса; при коже сохраняется, поэтому,

только самый жирный, наружный слой мяса в палец толщиною, надрезываемый целым

рядом поперечных разрезов, в расстоянии 10-15 миллиметров, причем брюшная часть

мяса расчленяется еще па малые ромбические участки. Это классическая «ю́кола»;

в готовом состоянии она имеет вид длинной (не менее 1/2 аршина), но широкой,

тонкой и гибкой полосы, с гладкою наружною поверхностью (кожа без чешуи) и

поперечно бугристою внутреннею. От способа разрезывания и размера рыб зависят

некоторые разновидности этого препарата; так из более крупных рыб

приготовляется лучшая ю́кола, — «хахтá», если рыба разрезана только по спине и

развернута затем во всю ширину; между тем настоящая «ю́кола» разделяется на две

продольные части, соединяющиеся только около хвоста. Из мелких рыб (менее 1/2

аршина) приготовляется «хачи́р» (по-русски «киплюшка»), а наконец для собак

ю́кола делается с костями и известна под названием «ю́халы», иногда «юхáлы» или

же «лухáя». 7) Сырая рыба в мерзлом виде употребляется на так называемую

«строгани́ну»; она режется большими, но довольно тонкими стружками, укладываемыми

на блюдо, и составляет любимое кушанье (на первое блюдо), как в чистом виде,

даже без соли (у якутов), так равно с солью, уксусом, горчицею и перцем. Лучшею

рыбою для строганины считается здесь чир. Если прибавить к этому перечню:

соленую икру (лососиную), такую же рыбу, рыбные супы, затем заливные, рыбы

жареные и в виде котлет, то очевидно, что для здешнего меню можно располагать

более чем дюжиною различных рыбных блюд, из которых описанные под № 1 и 2

вполне заменяют собою мучные печения, хотя, разумеется, только по виду и вкусу,

а не по составу.

Не говоря о мясных блюдах, я не перечислил

здесь еще и некоторых рыбных, употребляемых только здешними якутами и

попадающих в категорию «голодовочных» блюд, а также о группе десертных, как о

другой крайности.

Так напр. «голодовочным» супом нельзя не

назвать смесь отвара молодого слоя лиственничной древесины, соскобленного

сейчас же из под коры и неправильно называемого «сосною» (бесс — по-якутски), с

отваром мельчайших, нередко полупротухлых рыбок, преимущественно из рода

колюшек («тимирятáх» по-якутски, т. е. железные ножки). Суп этот («юря́»)

употребляется только зимою, в промежутке между осенним и летним промыслами,

следовательно в самое безрыбное время. В отвар древесины прибавляются «тимирятáхи»,

иногда только в роли подкрасы (смотря по состоянию), так как густота такого

супа зависит всегда от большого количества древесных стружек, съедаемых вместе

с похлебкою, как макароны. В момент потребления вкус этого блюда показался мне

весьма сносным, но, вслед за экспертизою, во рту появилась смолистая горечь,

остававшаяся довольно продолжительное время. Вследствие громадного количества

колючек, усердно изжевываемых потребителями, тимирятаховый суп считается

нездоровым для лиц не привыкших к нему, как о том свидетельствуют даже якуты.

Наконец, что касается десертных блюд, то

некоторые из них, приготовляемые из молочных продуктов, достойны даже

подражания, хотя бы их пришлось употреблять не всегда в мерзлом виде и в

количестве, приличном более южным широтам.

На первом плане следует поставить так

называемый «хая́к» или «хая́х», иначе «якутское масло» («кханя́кх» по-якутски),

как препарат вполне своеобразный. Только что сбитое, слегка подогретое, но не

растопленное, сливочное масло (без пахтанья) тщательно размешивается при помощи

так называемой «мутовки», прибавляя к нему молока в таком только количестве,

чтобы масло, поглощая взбиваемое с ним беспрестанно молоко, осталось еще

достаточно густым; затем его замораживают. Хая́к подается, расколотым на

приличные куски, в чистом виде, а иногда мелко раздробленный, в смеси с какими

либо ягодами, а кто имеет — и с сахаром. Для жителей Европы, не употребляющих

столько жиров в чистом виде, хая́к в растаявшем состоянии дал бы препарат

гораздо более вкусный, нежели сливочное масло и мог бы прекрасно служить для

бутербродов. Кроме такого пресного («осеннего») хаякá, имеется еще, менее

одобряемый, кислый или «летний» хаяк, приготовляемый не из сливочного, а из

сметанного масла с прибавлением к нему пахтанья, вместо молока; для

разнообразия, однако, такой хая́к кажется иногда даже вкуснее пресного. Еще

более «уважаемым» десертом считаются сливочные пенки в замороженном виде,

употребляемые также, как и хая́к, с тем лишь преимуществом, что они могут

служить и к чаю. Взбитые сливки приготовляются и якутами, иногда с примесью

ягод и в замороженном виде. К числу не только приправ, но иногда и десертов,

принадлежит и обыкновенное масло (сливочное или топленое), которое якуты едят

даже кусками, держа напр. в одной руке порцию вареного мяса, а в другой

изрядный кусок масла, прикусывая им вместо салата; значительные дозы масла

кладутся также в каждую чашку чая [* Из собранных мною, небезынтересных сведений о воспитании

детей, начиная со дня их рождения, мне известно, что ребенок-якут ознакомляется

с жирами (в виде сосок) иногда раньше, нежели с молоком матери. Весьма

своеобразны также акушерские приемы и манипуляции.]. Для питья летом в большом распространении кумыс, а также

«сóра», т. е. вскипяченное, а затем проквашенное и тщательно взболтанное

молоко. Наконец, общераспространенный у инородцев восточной Сибири, «саламат»

(мучная каша, завариваемая различным образом на масле) составляет также любимое

кушанье и у якутов, но, разумеется, доступен только проживающим в системе р. Лены

(Алдан) и в верхнем течении р. Индигирки (в Оймеконе), где ржаная мука стоит от

1 р. 20 к. до 3 р. за пуд, а не 14 р., как на Колыме. В тех, благодатных в этом

отношении местах, якуты замешивают густое тесто на воде, делают из него

удлиненные (в 1/2 аршина) и плоские, пресные лепешки и пекут их, нередко

прикрепив к деревянному роженку, у костра. В только что названных местностях,

где и скотоводство развито в гораздо более обширных размерах нежели в

Верхне-Колымском приходе, имеется на столько же более и всех поименованных выше

продуктов молочного хозяйства, которыми здесь, к сожалению, приезжий человек

может пользоваться только изредка.

Всем нам, как любителям рыбы, колымская

диета не могла показаться неприятною. Мы усвоили также и все местные способы приготовления и потребления этой пищи, за

исключением, разумеется, таких супов, как тимирятаховый и «bois bouilli»,

икряные же блины и им подобные печения приобретают для нас тем большую

будущность, чем менее надежды па скорую доставку муки. Столь высокие северные

широты, вместе с 58-градусными морозами, породили в нас, в свою очередь, страсть к жирам; поэтому, в недавно прошедший у

нас период богатства таковыми, в каждый стакан чаю

подкладывалось масло, а снежно-белый, мерзлый хая́к съедался целыми кусками.

Золотые времена эти прервались однако

неожиданным антрактом, долженствующим продолжаться, по-видимому, до Крещения

(праздники следовательно без масла!). И

вообразите, желудки, испорченные петербургским маргарином

до невозможности, великолепно переваривали здесь целые

комья колымского хая́ка и чувствовали себя весьма хорошо,

воспринимая на Индигирке саламáт, утопающий в масле!

Само собою разумеется, что перечисленное

рыбное меню с примесью молочных скопов и мясных блюд (говядина, конина, иногда

оленина и обильные весною птицы) могло бы хорошо поддерживать здешнее

народонаселение, по неволе отвыкшее или не привыкшее к хлебу [* О рыболовстве и о

промыслах вообще считаю лучшим поговорить после ознакомления с этим делом по

всему течению р. Колымы́. Теперь же сообщу, что из цифровых данных о

рыболовстве в окрестностях Верхне-Колымска, переданных мне отцом Василием

Сучковским, видно, что в урочище Кривом, на р. Ясачной, в сентябре месяце

(между 12 и 18 числами или же 20 и 24-м), в несколько дней добывают: от 15.939

(в 1889 г.) до 30.080 (в 1888 г.) омулей и от 104 (в 1890 г.) до 188 (в 1888

г.) нельм, а на рч. Нéлемной (левый приток р. Ясачной), в то же время, от

22.630 (в 1888 г.) до 37730 (в 1890 г.) омулей и от 148 (в 1889 г.) до 1170 (в

1891 г.) нельм; всего же за последние 4 года (1888-91гг.) добыто в обоих

названных местах: 154.803 омуля и 1750 нельм, появившихся в большом количестве

только при нас (в 1891 г.).]. Дело однако в том, что как рыболовы, так и

промышленники вообще, в особенности при свойственной им нередко беспечности, к

тому же в условиях столь неблагоприятных для

приискания необходимых пособий для их

занятий, подвергаются многим случайностям. Поэтому,

не взирая на замечательное богатство рыб в Колыме, ее притоках и соседних озерах, бывают большие или

меньшие неудачи в промысле, влекущие за собою

гораздо более чувствительные нарушения идеально спокойного «сидения», нежели

напр. в нашем случае. Но беспечный сын суровой

северной природы свыкся уже со всеми ее

невзгодами; он смотрит на них как на неотъемлемую отрицательную сторону жизни и

не слишком заботится даже о возможном

сокращении дней предвиденной уже

«голодовочной» диеты, заранее рассчитывая на разварную

древесину.

Якут, составляющий господствующий элемент

народонаселения, оседлый скотовод; в Верхне-Колымском приходе (1205 душ обоего

пола), вследствие меньшего количества лугов, а отчасти и других неизвестных мне

еще причин, скотоводство достигает однако заметно меньших размеров, нежели

напр. на Индигирке, не только южнее, но и гораздо севернее Верхне-Колымска (по

Колымскому тракту). Самые богатые из здешних якутов, как говорят, не имеют

более 35 голов рогатого скота и 50 лошадей, тогда как в верхнем течении

Индигирки (в Оймеконском участке) насчитывают иногда до 209 коров и 500 лошадей,

а средней руки якут имеет их по 80 штук. В свою очередь, якут не чуждается

звериного промысла, а в добавок питает страсть к торгашеству и делается

беспощадным кулаком при первой на то возможности. Наконец, рыбная пища

действует на развитие их мозга (как равно и всех колымчан вообще) не так

отрицательно, как полагает г. Гильдер, в своем труде «Во льдах и снегах», не

имевший ни времени, ни возможности ознакомиться с местным народонаселением; у

меня, напр., живет ныне молодой якут (Анисим Слепцов), умственным способностям

которого и силе того интереса, какой предъявляется им к науке и вообще

отвлеченным вопросам, могут позавидовать и многие европейцы. Все это, вместе

взятое, позволяет якутам успешнее вести борьбу за свое существование и не

только господствовать над другими, подмешанными к ним здесь племенами, но даже

объякучивать их и ассимилировать. Так делается иногда не только с русскими [* О влиянии их на русскую

часть народонаселения сообщу в другом письме.], процент которых самый

незначительный, но еще в большей степени с юкагирами и ламутами, живущими здесь

в количестве всего лишь около 150 душ обоего пола (около 80 юкáгиров и 70

ламутóв).

Тунгусообразные, как по виду, так и по

образу жизни, представители обоих названных племен живут совместно в 70 верстах

(по якутскому счету) к ЮВ от Верхне-Колымска, вблизи от устья рч. Нéлемной,

впадающей в р. Ясачную с левой стороны. Хотя юкагиры и ламуты говорят на

особых, значительно даже различных языках [* Для

примера я привожу здесь счет, до десяти, в параллельной сравнительной таблице:

],

они тем не менее связаны между собою общностью интересов, родством, достигаемым

метисациею, и одинаковою экономическою зависимостью от якутов, эксплуатирующих

и закабаливающих их самым жестоким образом, иногда даже под фирмою некоторого

человеколюбия.

Около р. Нéлемной они живут большею частью

в так называемых урасах, т. е. деревянных, срубленных, четырехугольных

постройках с высокими остроконечными крышами и якутскими каминами, причем у них

имеется здесь еще и три дома. Занимаясь рыболовством, они проживают здесь от

последних чисел июня месяца до октября; затем выкочевывают на звериный промысел

и ведут бродячую жизнь в ровдужных (замшевых) чумáх (юртах) до первых чисел

декабря. Тогда они опять возвращаются на Ясачную, приходят в Верхне-Колымск для

уплаты повинностей, а в феврале месяце вторично покидают свои урасы и

отправляются вверх по реке, где, кроме промысла, они занимаются выделыванием

лодок различной величины, которые они сплавляют в Верхне-Колымск к концу июня

(к Петрову дню).

Они не имеют ни лошадей, ни оленей, ни

рогатого скота (чумы́ свои, при кочевках, перевозят на собаках) и потому

являются исключительно промышленниками. Весьма честные, гостеприимные, но еще

более беспечные и склонные к спиртным напиткам, юкагиры и ламуты крайне дешево

передают все плоды своих трудов якутам (отчасти и русским), от которых они уже

заранее взяли такие необходимые для них предметы, как чай, табак, ситец и т. п.

В конце концов им почти всегда приходится покупать у якутов, за дорогую плату,

ту же самую рыбу, которую они им отдали осенью за бесценок, а также выменивать

у них фунт пороху на 30 или 40 белок! Что же касается казенного пороха и

свинца, продаваемых по казенной цене, то они не решаются брать его в

достаточном количестве, не надеясь уплатить своевременно следующих с них денег,

не взирая даже на то, что им дается годичный срок уплаты. Если прибавить к

сказанному, что все они вместе (т. е. юкагиры и ламуты) обладают 4-мя неводами

и 2-мя «мерéжами» (конические, мешковидные сети с диаметром отверстия в 1,1/2

аршина), тогда как в действительности им необходимо было бы иметь не менее 8-ми

неводов и 4-х мерéжей, то очевидно, что при таких условиях племена эти всего

более подвергаются лишениям, а в случаях неудачного промысла подвергаются

серьезным голодовкам.

Оригинально, что и эти чуть не голодные

полукочевники, связанные с низменными частями Верхне-Колымского прихода,

являются, в свою очередь, торгашами относительно так называемых «каменных», т.

е. горных ламутов, имеющих оленей и бродящих в горах по системе верхнего

течения р. Колымы. Для этой цели здешние юкагиры и ламуты приобретают у якутов

необходимые товары, нанимают у них также лошадей на проезд и отправляются на р.

Коркодóн (прав. приток Колымы), где к тому времени (к концу октября) сходятся

названные горцы, и выменивают у них пушнину для сбыта в Верхне-Колымске —

вернее для уплаты своих непогасающих долгов.

Салютуя ружейными выстрелами и встречаемые

ими, юкагиры и ламуты возвращаются сюда летом с запасом, заранее купленных уже

от них, новых лодок. Выдержав тяжелую борьбу за зимнее бытие, — борьбу, в

которой дни, проходившие иногда даже без еды, вспоминаются теперь с улыбкою, —

они предаются всем доступным им увеселениям, в том числе и пляске. Необходимо

заметить, что пляска их сопровождается гортанными звуками, глубоко поражающими

неподготовленного к ним зрителя. Такие звуки замечательно похожи на громкое

урчание собаки, издаваемое ею поочередно, как при вдыхании, так и выдыхании, в

то время когда, теряя терпение от злобы, она готова броситься уже на врага.

После этого вообразите сплоченный и медленно вращающийся круг юкагиров и

ламутов, из которых каждый издает такие же ритмические харчания,

в такт неуклюже передвигаемым ногам, и в вас невольно рождается вопрос: какое

душевное настроение человека сочло подходящим вставить столь неэстетический,

даже отвратительный, момент в такой акт увеселения, в котором даже зулусы

стараются быт как можно более грациозными в движениях и благозвучными в пении?

Желая даже придать какой либо воинственный или вообще буйный характер пляске,

казалось бы более целесообразным прибегнуть к подражанию даже медвежьему реву,

нежели харчанию стаи собак, собравшихся около

найденной ими кости; но чего либо воинственного или удалого нет и малейшей тени

в нашем случае, где, напротив, сангвиник юкагир выказывает себя каким-то

неуклюжим флегматиком. На фоне такого харчания резко выделяются пискливые

взвизгивания, в роде аханья истерической кокетки, с чем гармонирует и

замечаемое в этом случае закатывание глаз кверху; подмешиваются также и

припевания, как напр.: «эххъхемá-хемá, эххъхагé-хагé» или «тинтé, типтé,

тинтекóо, алла шéйдэр гóмн кóо» (юкáгирские).

Местные якуты усвоили те же приемы пляски,

с таким же харчанием; за то мотивы их неплясовых песен, хотя и своеобразны, но

обнаруживают некоторое родство с монголо-бурятскими. Минорная трель в терцию,

требующая замечательной дрессировки голосовых связок, делается у них

преобладающим элементом мотива, удручающего поэтому своим однообразием, причем

сдержанное (негромкое) пение это нередко удивительно напоминает собою

отдаленный голос тетерева, волнуемого весенними страстями. В тексте их песен

преобладает импровизация на тему пересиливающего в данную минуту впечатления.

Свыкаешься с этим пением довольно скоро и, с некоторого отдаления, оно весьма

своеобразно оживляет местный пейзаж. При едва лишь пробуждающейся заре, после

обычных моих наблюдений, я нередко с удовольствием слежу за таким певцом,

мчащимся на четверке собак, вдоль снежной пелены речного русла.

Постепенно замирающая, заунывная трель эта

всегда навевала на меня нечто томно-сантиментальное. Воспевал ли он красоту

зари при трескучем морозе, или надежды на хороший улов налимов в заезке, к которому он направлял свою легкую нарту;

— быть может, в песне той фигурировал и я, — житель неведомого им мира, —

стоявший тогда па высоте берегового склона его родной реки?

Как якуты, так юкагиры и ламуты — христиане

по вероисповеданию, причем христианство их, в противоположность напр. бурятам,

проявляется весьма рельефно во всех внешних его признаках. В самых уединенных и

мало посещаемых местах, где у бурят можно было бы встретить только следы их

языческих жертвоприношений, мы видели могилы всегда с крестами, нередко весьма

тщательно изукрашенными резьбою и с изящными оградками; я видел также

«каменного» ламута, вышедшего из гор верхнего течения Колымы, чтобы крестить

своих детей. Все это, разумеется, не мешает им бросать часть пищи в огонь,

жертвуя «хозяину местности» («андайдý итчитэ́»), привешивать конский волос и

ленточки к стволам деревьев, а также прибегать иногда и к шаманству; по ведь и

«мы» потрухиваем нередко леших и водяных, а домовому бросаем обыкновенно

маленькую булочку, нарочито скатываемую из каждой выпекаемой порции хлеба.

У них заметны и какие-то своеобразные

отношения к медведю, которого якуты и даже юкагиры и ламуты здешней низменности

боятся и редко убивают, а горные, «каменные» ламуты, хотя и изрядно уничтожают

это животное, стараются убедить его, что все это делается ими как бы случайно,

точно также как и приготовленное из него жаркое съедается будто по незнанию;

даже в продаваемых ими медвежьих шкурах, как мне об этом сообщал здешний

исправник В. Г. Карзин, отверстия для глаз оказываются обыкновенно зашитыми, а

уши украшаются пришитыми к ним кисточками.

Изучение экономического быта

народонаселения не дается так легко, как напр. восстановление какой либо

складки горных пород, обнаруживаемой хорошими утесами; к тому же,

четырехмесячное пребывание мое в Верхне-Колымске, почти всецело посвящавшееся

до сих пор перевариванию виденных летом «антиклинальных и синклинальных»

складок, далеко еще не достаточно для того, чтобы с должною подробностью

ознакомиться с такими же, можно сказать, волнами и складками

социально-экономической жизни. В данном случае однако строй этой жизни

сравнительно настолько нагляден, а самые существенные ее черты настолько резко

выдвигаются вперед, что уловить их, хотя и в более общих контурах, казалось не

особенно затруднительным. В уме наблюдателя рождаются, понятно, сейчас же

различные благие соображения и проекты под заглавием: как-де горю пособить? —

проекты, исполнение которых, как водится, всегда легче дается на «все

выносящей» бумаге, чем на реальной почве столь отдаленного и своеобразного

края, в который не проникал и «Макар», воспетый Короленко, не взирая на его

кровное родство со здешними аборигенами.

Так и мне, рабу Божьему, вполне сознающему

положение геолога, витающего (в настоящем случае) не в своей сфере, приходили

на ум некоторые благие соображения, передать которые решаюсь только благодаря

глубокому верованию в терпеливость бумаги и предупреждая, что к каждому из

нижеследующих пунктов необходима прибавлять нечто в роде вопроса: а что, если

бы например..?

И так, мне кажется, что 1) предохранение

здешних юкагиров, ламутов и вообще бедных инородцев от эксплуатации их более

зажиточными якутами, а отчасти и русскими, может быть достигнуто разве

снабжением их товарами из первых рук, продаваемыми с наложением на эти товары

умеренного процента, а не столь лихоимного, какой здесь практикуется вследствие

отсутствия конкуренции; этим средством понизилась бы и цена на спирт, который

служит главнейшею приманкою в руках эксплуататоров, несмотря на то, что за

ведро его берут до 80 рублей (что было и в мою бытность).

2) Необходимо было бы ввести обязательную

покупку, прежде всего продуктов первой необходимости (пороха, свинца, чая,

пеньки на рыболовные принадлежности), хотя бы и с некоторою рассрочкою уплаты;

ссуды такого рода не могут не погашаться, коль скоро от этих весьма аккуратных

должников, предъявляющих к тому же крайне ограниченный запрос на удобства

жизни, будут принимаемы все плоды их промысла по нормальной местной их

стоимости. Между тем, напр., карбас (большая лодка), купленный у юкагиров за 15

рублей, продается якутами уже за 30 или 35 руб., а так как этими именно лодками

снабжается вся населенная и рыболовная часть Колымы до Ледовитого океана, то

понятно, что цена им возрастает по мере удаления от Верхне-Колымска.

3) Учреждение запасных рыбных магазинов

имело бы также весьма важное значение.

4) Удешевленная продажа инородцам казенного

хлеба, который, в случае принятия провозной платы на счет казны, мог бы стоить

здесь не дороже двух рублей за пуд (а продаваемая таким же образом пенька — до

8 рубл. за пуд). Правда, что с продажею такого хлеба могли бы иметь место

многие злоупотребления, между прочим и покупка его самим подрядчиком или

подставными от него лицами, для доставки в пропорцию будущего года и т. п. Но

задачею администрации было бы зорко следить за подобного рода сделками и

стараться прежде всего обеспечить хлебом бедных инородцев, хотя бы в

условленно-нормальном количестве на каждую душу. Предмет этот впрочем слишком

обширен, чтобы вникать в его частности в настоящем письме.

5) Удешевление всех привозных товаров

посредством проведения кратчайших и удобных путей сообщения с портами

Восточного океана, каковые имеются уже в виду у администрации: один путь (с

двумя вариантами) вверх по р. Колыме, а затем по одному из ее правых притоков

до Ямской губы (более 2,1/2° южнее Гижиги), а другой, еще более прямой, через

Чукотскую землю в Гижигу.

6) Наконец, как бы это ни казалось

неожиданным для лиц, слышавших только о неимоверных морозах и вечно мерзлой

почве здешнего края, для его экономии великую будущность должны иметь все таки

как огородничество, уже упрочившееся здесь хотя и в самых миниатюрных размерах

(о чем я писал уже в предыдущем моем письме), так равно и некоторое земледелие,

опыты которого дают уже весьма удовлетворительные результаты.

Картофель, разводимый от Верхне-Колымска

вниз по реке до 67°10' сев. широты (Средне-Колымск), будет со временем такою же

неотъемлемою примесью к пище, какою он является в более южных частях Сибири; к

нему присоединятся капуста, морковь, репа, брюква, свекла и даже горох,

подробности о которых я передал уже в посылаемом ныне, предварительном отчете.

Конопля, играющая столь важную роль для рыболовства и стóющая здесь не малых денег

(см. выше), в свою очередь успешно выращена как в Верхне-Колымске, в огороде

отца Василия Сучковского, так и в 70 верстах ниже по Колыме, в поселке Родчево

(иначе Урочево), на участке, разрабатываемом одним из проживающих там ссыльных

С. М. Шаргородским. Молодой человек этот, всецело посвятивший себя полевым

работам в местности, до него еще не тронутой орудием земледельца, вырастил там

между прочим и великолепный ячмень, образцы колосьев и семян которого я выслал

в Академию вместе с другими моими коллекциями; подробности же о времени посева,

цветения и сбора как зерновых хлебов, так и овощей его огорода, читатель найдет

в моем предварительном отчете.

Наконец, и еще севернее, именно в самом

Средне-Колымске (67° 10'с. ш.), выращен был в 1891 г. весьма хороший ячмень в

огороде Н. Е. Нехорошева, но этот успех приписывают только необычайно теплому

лету минувшего года. Если прибавить к сказанному, что места, пригодные для

земледелия и огородничества, имеются еще южнее Верхне-Колымска, вверх по Колыме

(Сеимчан или Заимчан и друг.), а также по Индигирке, как в ее верхнем (Оймекон,

Тарынь урях и друг.), так и в среднем течении (окрестности устья р. Момы, а

может быть и еще севернее), то остается только пожелать, чтобы администрация

постаралась всеми зависящими от нее мерами способствовать распространению этого

дела и возможному со временем привитию его к инородцам. В последнем предвидятся

однако не малые затруднения, так как якуты, за исключением живущих между Леною

и Алданом, смотрят на земледелие отчасти довольно отрицательно, как на

невозможное для них занятие, отчасти же относятся к нему враждебно. Из числа

анти-земледельческих мотивов можно указать только два, с которыми всего труднее

будет поладить. Здешние якуты, будучи главным образом рыболовами, не видят

возможности выделять достаточно времени для возделывания огородов, так как оно

совпадает у них с началом рыбного промысла (для выяснения этого возражения

необходимо однако тщательно исследовать вопрос: какую роль играет в этом случае

страстишка якута «хорошо посидеть»?). От некоторых же мы слышали замечание, что

делание гряд в огородах напоминает собою возведение надгробных насыпей и потому

эта работа, если даже не относить ее в категорию прегрешений, вызывает у них

крайне неприятное чувство. Между тем от более южных якутов (на Индигирке) мы

слышали опасения, что с развитием земледелия к ним будут ссылать поселенцев, к

которым они относятся недружелюбно, как к элементу, непроизводительно

объедающему их.

Само собою разумеется, что как введение,

так и самое ведение опытов практического применения некоторых из указанных выше

благих помышлений, а равно и замена их более целесообразными, требует не только

весьма деятельных и заинтересованных этим вопросом администраторов, но вместе с

тем и снабженных достаточными полномочиями, чтобы не пострадать от лиц, с

интересами которых нововведения эти не могли бы мириться; — иначе... напрасны

надежды, так как от здешних палестин действительно «и до Бога высоко, идо Царя

далеко».

Жестокие морозы не исключают, таким

образом, возможности заниматься земледелием в этом крае и со временем оно будет

играть не последнюю роль в его экономии. А морозы здесь действительно изрядные,

хотя и далеко не достигают тех размеров, какими славится Верхоянск. Во всяком

случае, мы имели здесь уже дни, средняя температура которых была ниже -53°

Цельсия, а наибольший мороз достигал тогда -56° (21-го декабря стар. стиля).

Полному развитию холода помешало однако неблагоприятное стечение атмосферных

условий, лишившее нас крещенских морозов. С нового года (стар. стиля) по

12/24-го января температура повысилась до -40° и даже до -27°. Затем опять

усилилась стужа: 23-го января стар. стиля средняя температура дня равнялась

-54°, а наибольший мороз достиг -58°, да и в настоящую минуту (26-го января стар.

стиля) термометр показывает -57,5°. Сколь ни внушительны эти цифры, однако

человек, испытавший действие всех переходных температур от первых осенних

заморозков, чувствует себя на таком морозе не хуже, чем напр. при -25° в

Петербурге; а когда после -50° мороз уменьшится до -40 или -35° (без ветра), то

дни такие мы считаем уже «теплыми». Из явлений, сопровождающих столь низкую

температуру, я должен, кстати, отметить своеобразный шум, издаваемый выдыхаемым

паром от быстрого его замерзания. Шум этот, напоминающий отдаленный шорох метлы

(при подметании улиц) или же шелест пересыпаемых зерен (напр. овса или ржи),

появляется уже начиная с -48,5°, усиливаясь с увеличением мороза, и слышится

всего отчетливее при дыхании против ветра, так как при этом выдыхаемый пар

проносится около ушей наблюдателя. Явление это хорошо знакомо всем местным

жителям. В первый раз я слышал этот шум в 1882 г. под 60° сев. шир. на р.

Нижней Тунгуске, где мороз достигает -55°; я особенно напираю на это явление

потому, что некоторые из известных мне путешественников склонялись даже

отрицать действительность появления такого шума при низких температурах.

Произведенные нами метеорологические

наблюдения дают для Верхне-Колымска температуру, которую, в виде средних

месячных, я сопоставляю здесь с данными, добытыми в то же время Я. А.

Перльштейном в Средне-Колымске, т. е. в 500 верстах ниже по Колыме;

придерживаюсь нового стиля, причем цифры, стоящие в скобках, обозначают

максимальные и минимальные величины.

Снегом, не стаявшим с тех пор, почва

покрылась здесь уже 17-го сентября старого стиля; наша р. Ясачная замерзла в

ночь с 23-го по 24-е сентября, а Колыма, на нашей широте, 7-го октября стар.

стиля.

Благо, что, в сравнении с с. Преображенским

па р. Нижней Тунгуске, где в моем помещении (1882-83 года) температура в

комнате нередко падала до -5° Цельсия (па полу), в Верхне-Колымске мы

пользуемся достаточно теплою квартирою с колебанием температуры от +7 до +18°

на половине высоты стены, и +2 до +4° па полу. Правда, что в конце сентября и

первых числах октября, пока еще необходимо было удерживать слюдяные рамы в

окнах, холод был весьма чувствителен и даже чернила, оставленные подле окна,

иногда замерзали. Но вот настал давно ожидавшийся нами и даже несколько

ускоренный срок замены слюдяных окошек ледяными (12-го октября стар. стиля); мы

ознакомились, наконец, лично с этим оригинальным изобретением северян, о

котором нельзя было составить себе надлежащего понятия по имевшимся до сих пор

литературным данным.

На нарте, запряженной четырьмя собаками,

подвезли к нам плиты прозрачного льда, заготовленные уже заранее в двойном

количестве против числа окошек (на случай замены) и стоявшие на реке [* Ездовых собак держат

здесь лишь понемногу (не более 7), употребляя их для перевозки таких тяжестей,

как дрова, рыба, сено, вода и т. п. Ездят па них здесь не далее как за 20

верст. На четырех собаках один человек мчится «во весь мах». Для более

отдаленных разъездов употребляют лошадей — зимою в нартах или верхом, а летом

исключительно верхом, так как ни телег, ни тележных дорог здесь не имеется.]. Каждая из льдин, соответственно размеру окна,

имела около 18 вершков (0,79 м.) вышины, 14 верш. (0,62 м.) ширины и 2 вершка

(0,09 м.) толщины. После незначительной подправки при вставлении, плита

подпиралась с наружной стороны жердью, для удержания ее в колоде окна, и сейчас

же вмазывалась снегом, смоченным водою. Замазка эта даже при бывшем тогда

незначительном морозе (-14,5°) почти сразу окрепла; подпоры скоро были сняты и

мы могли уже наслаждаться, не только удвоившимся против прежнего количеством

света в комнатах, но и температурою, сейчас же возросшею от +7 до +16°, при

отсутствии даже малейших следов сквозного ветра, надоедавшего нам до того

времени.

Не взирая однако на всю красоту их, в

особенности при искусственном освещении, ледяные окна даже вскоре после их

вставления, не настолько прозрачны, чтобы сквозь них различать папр. лица

близко проходящих людей, а спустя ночь они настолько уже тускнеют со стороны

комнаты, что каждое утро их необходимо соскабливать лезвием приспособленного к

этому ножа (дугообразно изогнутым), собирая соскобленный материал на

подосланную холстину или оленью кожу. Уже около часа после чистки поверхность

льда покрывается целою системою небольших, угловатых, более тусклых площадок,

напоминая собою узоры, вытравляемые на листах цинковой жести, а к вечеру льдина

делается матовою. Уровень прежних более тусклых площадок заметно возвышается

над соседними участками, также потускневшими, по все таки лоснящимися при некотором

их освещении; таким образом прежняя зеркальная поверхность окна принимает вид,

напоминающий занавеску из белого «тисненного» Манчестера. Все это совершается

за счет паров комнатного воздуха, осаждающихся и замерзающих па поверхности

льда, что делается также и на лоскутке бумаги, если прилепить его к той же

льдине. Между тем с наружной стороны, т. е. со двора, льдина остается всегда

блестящею и гладкою, не взирая на то, что на ней ежедневно не растают крупные

(до 25 миллиметров), метелковидные скопления инея, легко устраняемые (каждое

утро) с помощью веника. Со временем, от постоянного соскабливания, комнатная

поверхность окон делается вогнутою, а слишком большое усердие в этом деле ведет

к необходимости заменить старую льдину новою, запасною, что и делается

обыкновенно ближе к весне.

Кроме неудобств ежедневного скобления такое

импровизированное стекло ничем не затрудняет жителя зимою. При обыкновенных

здешних морозах оно нисколько не тает, даже при нагревании комнаты до 18 и 20°

Цельсия; в последнем случае (при 20°) обнаруживается иногда несколько капель на

верхней части обмерзшей окраины оконной рамы (колоды), но они застывают

обыкновенно в виде ничтожных сталактитов. Хотя термометр в соприкосновении с

льдиною показывает всегда от -3 до -10°, но в расстоянии около 1,1/2 вершков

(80 мил.) от нее, на подоконнике, температура колеблется от +3,5 до +14,5°.

Крайние из наблюдавшихся мною одновременно температур в различных частях

комнаты и на подоконнике показали:

При этом необходимо заметить, что низкие

температуры (в первом столбце) наблюдались рано утром, сейчас же после

затопления печи, а высшие — вечером. Но если на дворе менее -20°, что бывает

лишь в первой половине октября и ближе к весне, тогда не следует нагревать

комнату выше +16°, так как льдины начинают заметно таять; на подоконниках

должны лежать в это время куски войлока или другой гигроскопической ткани;

тогда только в комнате появляется и сырость, — иначе даже соль, поставленная на

подоконнике, остается сухою, а табак истирается в порошок.

Понятно, что человеку, не привыкшему к

неравномерному нагреванию тела, не следует садиться в непосредственном

соседстве ледяных окон, под страхом жестокого ревматизма. Охладившийся около

них воздух быстро нисходит к полу, настолько же ускоряя круговращение комнатной

атмосферы, для которой такие окна играют роль центров максимального давления.

От местных жителей слышится нередко, что они «угорают от ледяных окон», и это

не удивительно: сидя около этих источников света в комнате, и без того угарной,

они вдыхают здесь воздух нисходящего течения, с которым приносится и первый

угар из слишком рано закрытой печи. Между тем, при тщательном доглядывании

печей, мы не испытываем ничего подобного около наших окошек.

С треском, подобным иногда ружейному

выстрелу, лопаются эти зеркальные стекла при сильных морозах и на каждом из

наших окон можно насчитать уже от 5 до 7 щелей; но такие трещины всегда плотно

сжаты и не пропускают наружного воздуха. Другое дело почти незаметные щели,

образующиеся на месте соприкосновения льдины с деревянною частью окна: от них

происходят нередко продушины, довольно быстро расширяющиеся, если их не

заполнять всегда готовою и даровою замазкою. Замечу кстати, что мокрым снегом

оштукатуривают здесь и наружную поверхность домов и юрт, для лучшего сохранения

в них тепла.

В Верхне-Колымске солнце бывает еще круглый

год, хотя в самые короткие дни оно гостило у нас менее трех часов, и то на

такой высоте над горизонтом, на которой в Петербурге мы видим его за час перед

закатом; к тому же восходило оно па ЮЮВ, а исчезало на ЮЮЗ, в противоположность

луне, делающей на нашем горизонте полный круг. Спускаясь летом по Колыме к

Ледовитому морю, мы будем пользоваться незакатывающимся солнцем и только на

следующих двух зимовках (на Индигирке и Яне), как лежащих севернее

Верхне-Колымска, ознакомимся с многосуточными ночами. Северные сияния у нас

сравнительно нередки; до февраля (нового стиля) мы наблюдали их уже 28, а

именно, в сентябре 4, в октябре 5, в ноябре 6, в декабре 3 и в январе 10 — (в

Средне-Колымске, между тем, в ноябре и декабре было по 9). Сияния эти, в

противоположность сияниям, видимым с бол ее северных пунктов той же реки, не

отличаются здесь ни яркостью, ни особенною красотою. По своему типу они

принадлежат к дугообразным с двумя, редко тремя, фосфорически светящимися

полосами, иногда с подвижными, попеременно усиливающимися или исчезающими,

столбовидными пучками лучей. При этом верхняя дуга располагается иногда так

высоко, что доходит почти до зенита (18/30-го сентября) и слегка даже переходит

за зенит (25-го ноября /7-го декабря); к тому же полоса эта бывает то узкою,

как в сентябрьском случае, то широкою, как бы тройною, суживающеюся только к

обеим сторонам горизонта (на W и О), уподобляясь отчасти пересекаемому ею

Млечному пути. Поэтому очевидно, что здешние сияния принадлежат ко ІІ-му,

ІІІ-му, отчасти же и к ІV-му типам по Норденшёльду, по никак не к V-му (самому

красивому, складчатому), который, судя по карте названного ученого, должен бы

здесь господствовать. Оригинальным кажется, что якуты, — преобладающий здесь

ныне элемент народонаселения, — называют северное сияние юкагирским огнем,

говоря: «юкáгыр уóта убайéр», что означает: у юкагиров огонь горит; факт этот

объясняется позднейшим распространением якутов к северу, о чем имеются у них и

предания [* Говорят о

трех братьях, прибывших сюда с юга и поселившихся - один в Ворхне-Колымске,

другой в Среднем, а третий в Нижнем.].

Среди таких-то ночей и дней мы проводим

время в Верхне-Колымске, свыкшись с ним уже совершенно. И к нам привыкли уже

как русская часть населения «крепости», так и якуты ее окрестностей. В

противоположность прежнему мнению, они (т. е. якуты) убедились невидимому в

том, что мы, во-первых, не съедаем ни собираемых нами мышей, ни насекомых, и,

во-вторых, мы люди слишком смирные и вежливые, чтобы (как распространился об

этом слух) успеть еще в Якутске казнить двух якутов зато, что физиономии их

пришлись нам не по вкусу; в последнем, впрочем, разубедили их уже и прибывшие с

нами проводники, часть которых сопровождала нас с самого Якутска, питая к нам

одни лишь дружелюбные чувства.

О наружности Верхне-Колымска я сообщал уже

в моем первом письме, к подробному отчету будут приложены: фотография нашей

«крепости» (как ее называли) и план ее.

Все население состоит здесь (не считая нас)

из 55 человек (24 муж. и 31 женск. пола), в том числе 36 русских (15 мужч. и 21

женщ.) и 19 якутов (9 мужч. и 10 женщ.), с новорожденными включительно.

Название «крепость» не имеет теперь для Верхне-Колымска никакого значения, даже

и потому, что древний «острог», исчезнувший уже бесследно, располагался на

противоположном берегу Ясачной, несколько выше по реке. Здесь же имеются

остатки только гораздо менее древних построек, а именно: упомянутая выше

«могазеина» с тремя ей подобными и полуразрушенная часовня. Обширная лесистая и

болотистая равнина с многочисленными озерами, окружает собою этот уединенный

уголок Колымского края, а горы (с трех сторон) виднеются лишь в отдалении (до

100 верст), в особенности высокие (и альпийской наружности) на З, ЮЗ, а затем

на ЮВ.

В начале второй половины ноября (17/29-го

числа) прибыл сюда из Средне-Колымска для ревизии отец-благочинный и привез нам

«почту». Это были пять писем, высланных из Европейской России между 29-м апреля

и 3-м числом мая и шедших к нам, следовательно, 6,1/2 месяцев, чему никто из

здешних и не удивлялся. К такой, достаточно наглядной, иллюстрации современных

путей сообщения в этом крае необходимо прибавить, что «почта» снаряжается из

Якутска только три раза в год, именно: 10-го апреля, 10-го августа и 10-го

декабря, проходя до Средне-Колымска около 70-ти дней, а до нас остается еще

около 8 дней здешней езды. Случающаяся ежегодно необходимость командировать

«нарочного», как равно и некоторые «частные оказии», увеличивают случаи

доставки почты до пяти или шести в год.

Неудивительно поэтому, что живешь здесь

сначала с неумолкаемою жаждою услышать, что делается в мире столь отдаленном

отсюда, а затем как бы забывая о нем. Что же касается туземцев, то они,

разумеется, имеют о мире том самое смутное понятие, отражающееся и на их

умственном кругозоре.

С несколько большею определенностью они

представляют себе только Якутск, откуда везут им дорогие товары, высылают

почту, нарочных и священников. Далее, в довольно густом уже тумане, рисуется в

их воображении Иркутск, где бывали некоторые из здешних купцов, поселенцев и

священников, а наконец, неимоверно далеко, чуть ли не там, где «нет ни земли,

ни воды, а только мысли поднебесные, и двое часовых ходят», — воздвигается

Петербург, как место пребывания Государя Императора. Анáдыр, Гижигá и Охотск

более знакомые им центры; ближе пониманию их и Америка, отделенная от них

только Чукотскою землею и Беринговым проливом, в особенности потому, что у

чукчей они видят различные предметы, привозимые американцами, — вопрос, о

котором не лишним будет поговорить в одном из будущих моих писем. Представление

о таких обыкновенных для нас животных и предметах, как напр. кошка, домашний

баран, свинья, курица, соха, плуг и т. д., для них совершенно чуждо, как равно

и о таком устройстве печных труб, которые можно закрывать, не выходя из

комнаты; здешние же трубы закрываются сверху, для чего, разумеется, необходимо

залезать на крышу, не взирая на метели, морозы или дожди. Одному лишь можно

позавидовать: верхне-колымцы не знакомы до сих пор еще с тараканами и клопами,

хотя последние успели уже проникнуть в Средне-Колымск.

Но любопытство низшего уровня, сводящееся к

мелочам жизни других, естественно возрастает, как у туземцев, так и у

«отуземившихся», в прямо-пропорциональном отношении к степени уединения и

отдаления от более многолюдных центров. «Капсé!» (т. е. рассказывай) является,

поэтому, первым требованием от пришедшего или приехавшего, на что, согласно

принятому уже обычаю, он должен отнекиваться сначала словом «хóох» или «сóх»

(т. е. нет, в смысле: нечего говорить), не взирая па весь запас сведений и

сплетен, принесенных иногда нарочно для их извержения. Уверяют (да оно вполне

вообразимо), что есть пройдохи, даже пропитывающиеся своим неистощимым

«капсеканьем», разнося и развозя отчасти собранные, отчасти и сочиненные ими,

сведения от юрты к юрте. Кто что делал, кто что говорил, кто куда приехал, —

вот злобы здешних дней, однообразие которых лишь изредка нарушается чем либо

более выдающимся.

Таким выдающимся происшествием для нашей

«крепости» был упомянутый выше приезд благочинного, отца Алексея Трифонова, в

особенности потому, что с ним был в это время и диакон; жители Верхне-Колымска

могли таким образом увидеть несколько раз богослужение совершенное соборно,

вместе с двумя местными священниками, — а это, кажется, произошло только во

второй раз на памяти стариков. Якуты съехались со всех окрестностей в самых

нарядных костюмах. Оригинальным для непривычного уха кажется в таких случаях

пение и некоторые молитвы, произносимые на якутском языке: вас сразу

озадачивают такие фразы, как: аи́ тоён абрá (т. е. Господи помилуй), кулý аи́

тоḗн (т. е. подай Господи), эньехá аи́ тоён (тебе Господи). Отец Алексей

уроженец Нижне-Колымска и потому беседа с ним была мне не бесполезна. Кроме

того, я получил от него наблюдения о вскрытии и замерзании р. Колымы в

Нижне-Колымске за 32 года, начиная с 1845 года, из которых оказывается, что

замерзание происходит там средним числом 22-го — 23-го сентября (старого стиля),

с колебаниями от 15-го до 29-го числа [* У нас, как сказано выше, Колыма стала 7-го октября стар. стиля.]; а вскрывается

река обыкновенно (22 раза на 32 года) между 15-м

и 30-м мая, средним числом 25-го — 26-го числа, но

нередко (10 раз на 32 года) и в июне месяце, между 1-м

и 4-м числом.

Еще более оживившим нас событием был,

наконец, приезд (8/20-го января) здешнего окружного исправника В. Г. Карзина,

весьма уважаемого и сведущего человека, прожившего уже более десятка лет за

Верхоянским хребтом; несколько лет тому назад он плавал вверх по р. Колыме для

осмотра предполагаемого сообщения Колымского края с Восточным океаном (Ямская

губа, см. выше). Ему экспедиция обязана многими удобствами, которыми пользуется

в Верхне-Колымске, и распоряжениями, сделанными относительно предстоящего нам

путешествия до устья Колымы и до места будущей зимовки на р. Индигирке (см.

ниже). В сравнении со всем этим, что бы мог значить преподнесенный нам им же

один фунт стеариновых свечей, оказавшийся излишним в его дорожном запасе?

Значение такой ссуды в состоянии оценить лишь тот, кто (как я), начав это

письмо при европейском (стеариновом) освещении, оканчивает его при так

называемой «лейке». На пустой банке от Борманского какао стоит предо мною

теперь петербургская же жестяная формочка, служившая в столице для гарниров

крема, желе и т. п.; ныне наш якут наполняет ее жиром колымских рыб и, снабдив

фитилем из ситцевой тряпки, хорошо укладывающимся в одну из бороздок формочки,

приносит ее мне вместо лампы! При гостях вставляем в нее по два фитиля.

С г. исправником мы обсуждали, разумеется,

и проект моих летних занятий. Еще в г. Иркутске я узнал от бывшего там в то

время И. Н. Бережнова [* Один из представителей торгового дома, ведущего дела на Колыме; ему мы

много обязаны, между прочим, и по доставке провианта на 1892-93 г.], что летом с устья Колымы нельзя выйти каким

либо прямым путем на место предполагавшейся

зимовки в Зашиверске, а необходимо тянуться на лямке обратно к Средне-Колымску;

к тому же, тянуть будут, как водится, те же

работники (а не лошади), по недостатку непрерывного бичевника и вследствие

необходимости часто переменять берег реки для

тяги. Обстоятельство это, как значительно удлиняющее линию маршрута и

соответственно замедляющее передвижение экспедиции (хотя оно позволит зато с

большею подробностью исследовать береговые яры р. Колымы), заставляло уже

опасаться относительно возможности выйти в Зашиверск раньше выпадения снегов.

Затем, от причта Верхне-Колымской церкви,

упомянутого уже выше отца Василия, я узнал, что Зашиверск ныне совершенно

оставлен его прежними жителями и что, поэтому,

ближайшим к нему пунктом, возможным для зимовки экспедиции, является церковь Майор Крест, или Омýк кюэ́ль («Ому кель» на карте

Главного Штаба) на р. Индигирке, около 67° 45' сев. широты, в 130 верстах ниже

Зашиверска. Церковь эта, с несколькими при ней

домами, расположена почти около самой реки, к тому же

вблизи яра, из которого ежегодно вымываются ископаемые

кости, собираемые, как мне говорили, местным священником, любителем такого

рода коллекций.

Все эти условия приняты во внимание и

исправником, согласно чему решен и предполагаемый маршрут на лето текущего 1892

года. Таким образом: а) вслед за вскрытием реки (в последних числах мая) я

начну плавание по Колыме до Нижне-Колымска; б) оттуда,

в виду значительных и частых волнений, могущих задерживать экспедицию, я должен

отправиться сухим путем (на лошадях) до берега Ледовитого океана около

Медвежьего мыса и обратно в Нижне-Колымск; в) обратно в Средне-Колымск,

вверх по реке, на лямке; г) оттуда по Верхоянскому тракту (на вьючных лошадях)

до Индигирки, и наконец д) вверх по ее левому берегу, до Ому-келя» (т. е.

Майор-Крест).

На этом оканчиваю мое настоящее письмо.

После более обстоятельного ознакомления до берегов Ледовитого океана с Колымою

и ее жителями, не премину поделиться более интересными из собранных наблюдений.

[Стр. 1-32]

Иван (Ян

Станислав Франц) Дементьевич (Доминикович)

Черский – род. 3 (15) мая 1845 г. в фольварке Сволна Дриссенского уезда

Витебской губернии Российской империи, в белорусской семье шляхтичей Доминика и

Ксении, в девичестве Конан, Черских.

В 1891-1892 гг. исследовал бассейны рек

Колымы и Индигирки.

Умер 25 июня (7 июля) 1892 г. и похоронен в

урочище Колымское Колымского округа Якутской области.

Минадора Пилигрымка,

Койданава