Э. К. Пекарский и Н. П. Попов

РАБОТЫ

ПОЛИТИЧЕСКИХ ССЫЛЬНЫХ

ПО

ИЗУЧЕНИЮ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

Интерес к якутскому языку жил в разной

степени у всех политических ссыльных Якутской области. Для одних язык был

объектом научного исследования, для других — не больше как средством установить

необходимые отношения с окружающим населением. Для переговоров ли с якутами на

бытовые, хозяйственные темы, для попыток ли объяснить им сущность той

революционной борьбы, из-за которой «политические» попали в Якутию, — необходим

был язык, знанием которого ссыльные конечно не обладали.

В этом отношении «политические» были в

одинаковых условиях с русскими администраторами и с духовенством. Епископ

Дионисий, известный в литературе под фамилией протоиерея Хитрова, пытался не

только составить словарь якутских слов, но и написать грамматику якутского

языка. Ни достаточным запасом слов, ни знанием самого строя языка Дионисий не

обладал. Материал собирался не им самим, а подчиненным ему духовенством по

указаниям Дионисия, что не помешало епископу поставить на чужих трудах свое

авторское имя. Составленная грамматика чрезвычайно примитивна и совершенно не

соответствует действительной конструкции якутского языка. Не имея возможности

из-за своей неподготовленности к лингвистической работе проникнуть в тайны

якутского языка, Дионисий строил грамматику по образцу латинских учебников,

заставлял якутов выражаться в падежах и наклонениях, свойственных древним

римлянам. Впрочем, упрекать его за лингвистические курьезы особенно нельзя, так

как и самое изучение якутского языка находилось в то время в зачаточном

состоянии. Собранный Миддендорфом языковый материал изучался в Петербурге

Бётлингом. Там, в далекой столице, маститый ученый, вооруженный знанием

сравнительного языковедения, сумел понять структуру языка, принадлежащего народу,

расселенному в стране ссылки и изгнания. Бётлинг установил транскрипцию

якутских слов и составил грамматику, но труды Бётлинга, напечатанные на

немецком языке, сделались известны только тесному кругу специалистов, а до

Якутии они не дошли. Впрочем, об имени ученого и о проделанной им работе

известно было епископу Дионисию. В примечании к своей грамматике Дионисий

(Хитров) упоминает о трудах академика Бётлинга, но находит, что транскрипция,

предлагаемая Бётлингом, недоступна для жителей Якутского края; грамматику же

Бётлинга Дионисий, видимо, не изучал из-за незнания немецкого языка.

После этих попыток по-прежнему

производились в Якутии записи слов и составлялись небольшие словарчики для

практического пользования, но о научной транскрипции языка никто не думал, и

работа, проделанная в Петербурге Бётлингом в области грамматической сущности

якутского языка, никому не была известна.

Нельзя сказать, чтобы в этот ранний период

якутоведения среди политических ссыльных в Якутском крае не было людей,

интересовавшихся лингвистическими проблемами. К числу таких принадлежал,

например, Худяков, известный фольклорист, начавший свою работу еще в

Европейской России и не по своему желанию перенесший ее потом в самое холодное

место земного шара — в Верхоянский округ.

Худяков записывал якутские сказки,

пословицы, поговорки; им составлен сборник, известный всем якутоведам под

названием «Верхоянского». Но, быть может, не всем известно, что Худяков

составил также словарь якутского языка. Где этот словарь, сказать теперь

трудно. Последние следы его теряются в Красноярске. Ведь и «Верхоянский

сборник» [* Ныне хранится

в Музее Всесоюзного о-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев. – Ред.] с большим трудом был найден и извлечен

из-под спуда в Иркутске в Восточно-Сибирском отделении Русского географического

общества. Судя по тому, что перевод на русский язык фольклорного материала,

собранного в сборнике, сделан не совсем точно, вряд ли можно предполагать, что

словарь Худякова был на должной научной высоте.

Большинство политических ссыльных более

позднего времени ограничивало свой труд составлением небольших рукописных

словарчиков. Такие словарчики из слов, употребляемых якутами Баягантайского

улуса, были составлены А. Н. Альбовым и М. А. Натансоном. Первый из них был

сослан в Якутию в 70-е годы за распространение в Европейской России среди

крестьян запрещенной литературы, пробыл в Баягантайском улусе с 1877 г. по 1883

г. Второй (Натансон) попал в Якутию по делу землевольческой пропаганды и был

водворен в Баягантайский улус в 1881 г.

Небольшой словарь якутских слов был

составлен А. Е. Орловым.

Все эти авторы словарей вели работу,

выражаясь современным языком, по-кустарному, зачастую не зная друг о друге, не

обладали лингвистической подготовкой и не ставили перед собой широких научных

задач.

Иначе относились к изучению якутского языка

политические ссыльные, вошедшие впоследствии в состав Сибиряковской экспедиции.

Упомянем о Левентале, Виташевском, Серошевском, Ионове, Ястремском, Пекарском.

Научный кабинетный работник по складу

своего характера — Левенталь, попав в Якутию, проживал долгое время в Дюпсюнском

улусе Якутского округа. Официально Левенталь считался земледельцем, но

занимался земледелием в таких миниатюрных размерах, что оно не могло

поддерживать его существование. Поэтому Левенталь также служил у якутов

письмоводителем. Соприкасаясь с якутами на различных жизненных поприщах,

Левенталь смог хорошо познакомиться с особенностями их быта. Языком якутов

Левенталь интересовался преимущественно практически — как средством для сношения с населением или для

расспросов на интересующие его научные темы.

Левенталем

написано юридически-экономическое исследование: «Подати, повинности и земля у

якутов».

Доказательством близкого знакомства

Левенталя с якутским языком служит его перевод якутского предания о

происхождении якутов. Впоследствии оно появилось в печати в исправленном

переводе Пекарского.

Виташевский — кипучий, разносторонний в

своих знаниях — также не прошел мимо изучения якутского языка. Прибыв в Якутию

с Карийских рудников в 1883 г., Виташевский поселился первоначально в

Баягантайском улусе, потом переехал в Батурусский. Виташевского интересовали

юридические вопросы, этнография, фольклор. Якутским языком он пользовался для

своих разносторонних исследований. Виташевский записывал якутские «олонгхо»,

«капсан» [* Олонгхо -

героические былины; капсан - рассказ, повесть.] и сказки. Интересуясь

теорией языка, он помогал Ястремскому в составлении якутской грамматики.

Любопытно отношение к якутскому языку

Вацлава Серошевского. Автор известного большого этнографического труда «Якуты»,

Серошевский, казалось бы, должен был хорошо знать язык изучаемой народности. По

уверениям же лиц, близко знающих Серошевского, он не шел в этом отношении

дальше поселенцев. И ни впечатлительность натуры, ни долгое пребывание в стране

(12 лет), ни женитьба на якутке не помогли Серошевскому выйти за пределы

поселенческого знания языка.

До выпуска в свет капитальной работы

«Якуты» Серошевский опубликовал в «Сибирском сборнике» часть материалов под

заглавием «Как и во что веруют якуты». Серошевский послал опубликованную работу

В. М. Ионову, с оговоркой, что никакие его замечания не побудят изменить текст.

Большой знаток якутского языка, Ионов был поражен обилием неточностей и просто

ошибок в переводе якутских текстов. Серошевского не интересовало исправление

своих ошибок, но для науки нужна точность. Ионов послал в В.-Сибирское

отделение Русского географического общества якутский текст шаманского

заклинания и два перевода: один — сделанный Серошевским, другой — им самим,

Ионовым. Слишком большая разница в переводе смутила научных работников в

В.-Сибирском отделе Географического о-ва. Присланные документы разоблачали

научный метод Серошевского. В это время в Петербурге уже печаталась книга

«Якуты». Серошевский изъял из приготовленного к печати труда злополучный текст,

оставив лишь русский перевод. Документ для разоблачения неправильностей

перевода исчез: книга вышла только с русским переводом. Насколько он точен,

можно судить, доверяясь научной честности Серошевского. В работе, напечатанной

в «Живой Старине» — «Обзор литературы о якутах» — и посвященной всецело

Серошевскому, Ионов доказывает очень слабое знание Серошевским якутского языка.

Глубоко знал якутский язык Ионов. Ионов

прибыл в Якутию к 1883 г. одновременно с Виташевским, отбыв вместе с ним

двухгодичный срок на Каре. Первоначально Ионов поселился в Баягантайском улусе,

позже переехал в Батурусский. Ионов был педагог. Очутившись в Якутии, он и

здесь предполагал работать по своей специальности. Для педагогической работы с

туземцами необходимо было знание якутского языка, и Ионов начал кропотливо

изучать якутский язык. Он собирал слова, вел записи фраз, пытался проникнуть в

сущность структуры языка. За год до приезда Ионова в Якутию произошло событие,

в сущности незначительное, но в дальнейшем оказавшее громадное влияние на ход

научных работ по изучению языка. В Якутию выслали в 1882 г. Н. С. Тютчева. Отец

Тютчева, человек просвещенный и обеспеченный, генерал, послал сыну

якутско-немецкий словарь Бётлинга и грамматику, составленную этим ученым. Таким

образом, труды Бётлинга впервые проникают в Якутию. Сам Тютчев присланными

книгами не воспользовался. Грамматику он отдал в Чурапчинскую библиотеку, а

словарь — Пекарскому. Пекарский принялся за изучение словаря и из примечаний

понял, что Бётлингом написана также якутская грамматика. Впоследствии Ионов

выписал грамматику из Петербурга. В дальнейшем работа над языком велась этими

двумя политическими ссыльными совместно. Пекарский наезжал к Ионову в Баягантайский

улус, живал у него день-два, затем уезжал обратно в свой, в Батурусский улус,

находившийся в 35 верстах от Баягантайского. Большое знание якутского языка

дало возможность Ионову делать точные записи якутских текстов, а также

подходить к разрешению сложнейших этнографических вопросов.

Педагог по специальности и по призванию,

Ионов составил для якутов учебник якутского языка, назвав его «Олендорфия» — в

честь Олендорфа, издателя множества немецких и французских учебников для

русских.

Специально якутским языком и фольклором

занимались политические ссыльные Ястремский и Пекарский.

Ястремский проживал в Батурусском и Дюпсюнском

улусах и интересовался якутскими героическими былинами («олонгхо»). Около 10

лет за время своей продолжительной ссылки Ястремский при помощи Пекарского

пытался проникнуть в тайну якутского языка. Грамматика Бётлинга в это время

была уже в употреблении среди политических ссыльных Якутии. На ее основе

Ястремский пытался составить свою грамматику. Он делал обширные извлечения из

Бётлинга, противопоставлял ему некоторые соображения немецкого ученого Винклера.

Дополнял кое-что от себя. Ястремскому помогали Пекарский и Виташевский.

Приготовленную к печати работу Ястремский читал товарищам. Большие указания

автору новой грамматики делал Ионов.

Пекарский прибыл в Якутию в 1881 г.

Осужденный по обвинению в принадлежности к социально-революционному

«сообществу» (народников), по первоначальному приговору суда Пекарский должен

был отправиться на каторгу, но по конфирмации каторга была заменена ссылкой в

отдаленнейшие места Восточной Сибири. 18 лет ссылки в Якутии Пекарский прожил в

Батурусском улусе Якутского округа. Занимаясь земледелием, постоянно

соприкасаясь с якутами, Пекарский, естественно, в первый же год ссылки

почувствовал необходимость ознакомления с языком. Первоначальный подход к

собиранию якутских слов был чисто практическим. Пекарский составил небольшой

словарчик, чтобы иметь возможность объясняться с населением. Получив от Тютчева

словарь Бётлинга, Пекарский сопоставил собранные записи с имеющимися у

Бётлинга. Разница получилась ощутительная. В словаре Бётлинга не было самых

ходовых, самых употребительных якутских слов, а у зарегистрированных слов не

были указаны все значения. В дальнейшем накопление якутских слов шло по разным

линиям. Пекарский вносил в свой словарь вновь услышанные слова при сношениях с

якутами, а также штудировал переведенные на якутский язык книги Священного

Писания. Словарь быстро разрастался. Уже пришлось отказаться от тетрадок и

заносить словарные собрания в толстую переплетенную книгу. За первой

последовала вторая.

Наконец, пришлось отказаться и от книг и

перейти к карточной системе.

Через товарищей по ссылке к Пекарскому

попали словарчики Натансона, Альбова и Орлова. Собрание Пекарского сразу сильно

увеличилось. До своей смерти протоиерей Дм. Попов помогал Пекарскому работать

над словарем и ответил более чем на тысячу вопросов Пекарского.

Народный учитель В. И. Попов вручил

Пекарскому все свои материалы для задуманного им якутско-русского словаря.

В руки Пекарского попала и грамматика

Бётлинга. Товарищ по ссылке Ионов помогал Пекарскому понять сущность структуры

языка. Перед Пекарским открывались новые горизонты. Из его словарной записи

можно была сделать уже не только словарь для практических целей. Создавалась

большая научная работа, накоплялся материал для познания самой сердцевины

культуры якутского народа, для познания души народа.

Интересы лингвиста и этнографа сплетались в

работе над словарем.

В 1890 г. в собрание Пекарского влился

новый широкий поток. Ионов передал Пекарскому свои обширные словарные и

фразеологические записи. По совету Ионова, Пекарский начал записывать

междометия, названия местностей, прозвища и другие детали, которые ранее не

записывал. Клеменц также обращал внимание Пекарского на необходимость обогащать

словарь записями фраз. Под влиянием Клеменца, а также Ионова, Пекарский перешел

к изучению устного творчества якутов. Уже при первом знакомстве с этой областью

языковедения Пекарский сразу почувствовал, что перед ним открылись

неисчерпаемые богатства. Стала понятной ранее слышанная фраза, определявшая

богатство якутского языка, — «неисчерпаем, как море». Сильно пожалел Пекарский,

познакомившись с якутским устным творчеством, что он до того времени не имел

других источников, кроме Священного Писания и богослужебных книг.

Участие в работах экспедиции Сибирякова

выразилось для Пекарского главным образом в дополнительном собирании материалов

для словаря и в обработке собранного. При помощи Сибиряковской экспедиции

Пекарский смог чрез посредство Восточно-Сибирского отделения Географического

о-ва получить якутский текст «Верхоянского сборника», а также через посредство того

же отдела получить из Центрального отдела Русского географического о-ва

якутско-русский словарь П. Ф. Порядина. Об этом словаре Пекарский узнал в

Якутии случайно из примечаний к попавшейся ему под руки книги Потанина —

«Очерки путешествия по Монголии». Труд Худякова дал возможность Пекарскому

познакомиться с верхоянским говором, а труд Порядина — с вилюйским говором.

Кончились годы ссылки Пекарского, но до

1905 г. ему не представилось ни юридических, ни материальных возможностей выехать

из Якутии. Работа над словарем продолжала идти своим чередом. Материал рос,

груды сырых, необработанных записей давили своей громоздкостью. Появлялось

сомнение: удастся ли весь этот материал разобрать, систематизировать, привести

в порядок. Помимо якутских слов, на стандартные листки картотеки были занесены

якутские фразы и словарный материал из языков других народностей — соседей

якутов и их этнических родственников.

До возвращения в Европейскую Россию

Пекарским проштудировано было около сотни источников.

С самого начала работ Пекарский прибег к

фонетической транскрипции Бётлинга с одним лишь небольшим отступлением от его

системы обозначения знаков.

По переезде Пекарского в Петербург, он

работал в Академии Наук. Кропотливо шлифовал материал, медленно, том за томом,

выпуская словарь. И только в 1926 г. Пекарский поставил точку.

Словарь был закончен. Эта работа

продолжалась с 1881 года по 1926 год — ровно 45 лет. Печатание словаря длилось

до 1930 года.

Но жизнь шла вперед, экспедиции привозили

новые записи, и в них Пекарский находил не отмеченные ранее слова. Жизнь родит новые

общественные формы, порождает новые отношения и с ними сотни, тысячи новых

слов. Поэтому необходимо было готовить выпуски дополнений, а их выросла «гора»,

не уложившаяся в три дополнительных тома. Словарь Пекарского мог появиться в

свет только при условии большой подготовительной работы, проделанной до него на

местах скромными тружениками по собиранию якутских словарных записей, а также

при предварительной теоретической разработке структуры языка Бётлинга. В

дальнейшем, по приезде Пекарского в Европейскую Россию, ему неоднократно

помогали выдающиеся ученые своего времени — акад. Валеман, Радлов, проф.

Штернберг.

/100 лет Якутской ссылки. Сборник якутского землячества.

Москва. 1934. С. 344-351./

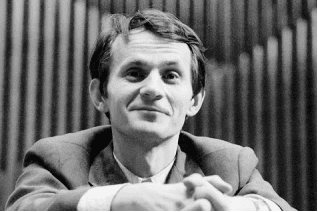

Эдуард Карлович Пекарский род. 13 (25)

октября 1858 г. на мызе Петровичи Игуменского уезда Минской губернии Российской

империи. Обучался в Мозырской гимназии, в 1874 г. переехал учиться в Таганрог,

где примкнул к революционному движению. В 1877 г. поступил в Харьковский

ветеринарный институт, который не окончил. 12

января 1881 года Московский военно-окружной суд приговорил Пекарского к

пятнадцати годам каторжных работ. По распоряжению Московского губернатора

«принимая во внимание молодость, легкомыслие и болезненное состояние»

Пекарского, каторгу заменили ссылкой на поселение «в отдалённые места Сибири с

лишением всех прав и состояния». 2 ноября 1881 г. Пекарский был доставлен в

Якутск и был поселен в 1-м Игидейском наслеге Батурусского улуса, где прожил

около 20 лет. В ссылке начал заниматься изучением якутского языка. Умер 29 июня

1934 г. в Ленинграде.

Кэскилена Байтунова-Игидэй,

Койданава