Глава двенадцатая

На Севере

В конце июня

Сиянье сумерек безлунных,

И, наклонившись на закат,

Седые лиственницы спят.

На Колыму пришел июнь. По распадкам, по сопкам вскипает фиолетовой пеной кипрей, покачиваются белые крестики брусники, перешептываются хрупкие кустики голубицы. От цветочного запаха слегка кружится голова, согревается тело, быстрее пульсирует кровь.

— А над черными густыми озерами висят лиственницы, опрокинув в воду легкие тени. Липкая смола течет по шершавым стволам, между ветвями пляшут звенящие столбы мошкары, полосатые окуни замерли у затопленных пней и коряг. Под размашистым стлаником сидит на яичках белая куропатка, прислушиваясь к каждому шороху. Ее чуткий слух улавливает любой опасный звук.

С шелестом разорвалась вода, окунь вспыхнул под солнцем и опустился на дно. Покачнулась лапа стланика, белка перелетела на другую, что-то процокав на лету куропатке. На соседнюю лиственницу села чечевичка и пронзительно заизвинялась: «Извините вирр! Извините вирр!»

На берегу ручья худой бурый медведь вырывает с корнями траву, переворачивает камни, слизывая языком черных муравьев. Он выдергивает куст смородины, смотрит на мелкие золотые самородки и, обнюхав их, медленно бредет на сопку.

Навстречу медведю спускается сохатый с дремучими ветвистыми рогами. Чугунные копыта обдирают с камней белый ягель, в глазах передвигается лесной, настороженный мир.

Медведь замечает сохатого на секунду раньше и крупными прыжками устремляется к нему.

Сохатый взвивается на дыбы, копыта свистят в воздухе и обрушиваются на медвежью голову.

Леса содрогаются от грозного рева. Куропатка испуганно слетает с гнезда, чечевичка перестает извиняться, белка замирает между ветвей.

Наступает обманчивая тишина. Она словно предостерегает лесных жителей о новых опасностях. Белка, обмершая между ветвями, видит бесшумную тень, скользящую по земле. Куропатка, снова притихнувшая на гнезде, зорко следит за серым крестом, висящим в небе. Ястреб высматривает добычу: может быть, ее, куропатку? Окуни веером разлетаются по озеру: их испугала выдра, появившаяся из-под коряг.

В обманчивой лесной тишине рождаются новые звуки. Беспокойный неприятный запах распространяется по тайге. Почуяв его, кидается в чащобу горностай, плюхается в воду выдра, замкнутыми кругами уходит за сопку ястреб. Этот враждебный запах идет от людей, несущих опасность.

Черский и Степан вышли на берег озера и остановились у кромки воды. Мелкие блестящие круги, оставленные перепуганной окуневой стаей, еще расходились по озеру.

Начавшееся путешествие освежило Черского. Лицо порозовело, пальцы окрепли, сердце не тревожило по ночам. Он чувствовал приятное облегчение во всем теле.

Каждый день открывались новые бесчисленные протоки, заливы, рукава Колымы. Путешественники то пробирались под белыми кострами рябин, то блуждали среди островов, затянутых розовым туманом цветущих ягод.

На них наползали облака крепкого аромата: казалось, колымская вода пронизана им.

На утренних серых зорях Черский видел лис-огневок, скрадывающих сонных куропаток, полосатых бурундуков, посвистывающих на пеньках.

Между деревьями мелькали пестрые кедровки, по речному песку сосредоточенно ковыляли вороны. Заломы погибших деревьев громоздились по берегам; иногда из них с коротким рявканьем выкатывались медведи.

Черский записывал в дневник все, что представляло хоть какой-нибудь интерес. Дневник лежал на постели, около правой руки: Иван Дементьевич привязал карандаш ниточкой к руке, чтобы не тратить усилий на его поиски.

На каждой стоянке Мавра Павловна садилась в изголовье мужа и сообщала свои наблюдения:

— Температура воздуха двадцать градусов. Температура воды — два. Быстрота речного течения семь метров...

Черский записывал. Потом прислушивался к плеску воды и снова говорил:

— Дальше, Мавруша...

— На последней стоянке в известняке обнаружены кораллы. Правый берег порос лесом, под левым — глубокий яр...

Черский записывал и опять повторял:

— Дальше, дальше...

— В силлурийских отложениях нашли кости бизона. Взяли пробы геологических пород. Собрали растения и травы...

Сегодня, в такое необыкновенное, отлитое из голубоватого серебра утро Черский решил причалить к берегу и провести весь день в тайге. Мавра Павловна и Саша остались на карбасе. Черский и Степан отправились в тайгу и вышли к озеру.

— Ты, Степан, пособирай цветы и травы для нашего гербария, а я похожу, посмотрю горные породы. Вон какие привлекательные скалы на левом берегу озера.

Черский поднялся, зашагал к скалам. Сегодня он чувствует себя весело и легко. Ему улыбаются солнечный день, таежное озеро, высокие каменные обрывы. Может быть, дело пошло на поправку и болезнь утихнет. А, стоит ли думать о болезнях, когда чувствуешь себя хорошо!

Неразлучным геологическим молотком он принялся откалывать кусочки скального выброса. Наметанный глаз определил породу. Черский вскарабкался на вершину скалы и огляделся.

Перед ним лежала долина реки, за спиной развертывались горные цепи. Они шли в поперечном направлении к течению реки.

Черский повернулся к горам, пристально ощупывая взглядом их направление. Смутная, еще неясная мысль возникла в уме: «Ведь от Верхне-Колымска горные цепи идут так же? Они имеют такое же направление? А как они показаны на географических картах? Хаотическим нагромождением горных цепей во всех направлениях. Значит, географы ошибаются. Географические карты Дальнего Севера нуждаются в исправлениях».

Черский взволнованно заходил по скале. Робкая догадка переходила в уверенность. «Не ошибаюсь ли я? Может быть, скоро горные цепи свернут со своего направления? Надо обязательно проследить это в следующий раз».

Черский возвращался к карбасу, полный впечатлений, радостных догадок и того творческого настроения, которое всегда появляется в человеке накануне открытия.

На сумеречном небе лежала изломанная линия вершин Сиен-Томахи. Возникнув где-то на юге, она перечеркивает восточную часть неба и тает на севере, в расплывающемся горизонте.

То совершенно голые, то забрызганные пятнами лесов, сиен-томахинские горы неутолимо шли по берегам Колымы. Однозвучно шумела река, скрипел и раскачивался карбас, вяло пощелкивал парус.

Черский сидел на корме, обложенный мешками. Правая рука упала на борт; карандаш, привязанный ниточкой к ее кисти, колыхался над водой. Мавра Павловна посматривала на пепельное лицо мужа, на капли пота в русых, с золотистым оттенком волосах. «Как бы опять не начался приступ астмы. Что мы будем делать без всяких лекарств?»

Он что-то сказал, Она не расслышала шепота.

— Может быть, пристанем к берегу?

Черский нахмурил лоб, беззвучно пошевелил губами.

— Тебе ничего не надо?

Мавра Павловна осторожно пробралась между мешками и ящиками на корму, вытерла струйку крови, стекающую с его бороды, наклонилась к бескровным губам.

— Шарогородский. Родчево. Он мне нужен, он где-то здесь в этих местах. Причаль, Мавруша, остановись...

Степан повернул карбас, и он уткнулся в мокрый песок. Черский сошел на берег, присел на камень. Саша побежал собирать сухой плавник для костра, Степан установил палатку. Черский снял очки, близоруко поморгал карими глазами.

— Мавруша, где-то недалеко находится поселение Родчево. В нем живет ссыльный Станислав Шарогородский. Ты же помнишь его по Иркутску. Он врач, человек доброй души. Очень бы хотелось повидать старого друга. Надо разыскать Станислава...

Мавра Павловна растерянно посмотрела на глухие скалы Сиен-Томахи, на поблескивающие во тьме воды Колымы. «Где же разыскивать этого ссыльного врача Шарогородского? Может быть, он живет совсем рядом, а может, за сотни верст отсюда».

— Хорошо. Мы разыщем Шарогородского.

Она уложила мужа на мешки, поближе к костру. Черский закрыл, прозрачные веки. Короткие тени сновали по неподвижному бледному лицу его, вызывая в Мавре Павловне тревогу. Неведомая река, неоткрытые горы, таинственный мир вокруг, опасности на каждом шагу, болезнь мужа — есть от чего прийти в отчаяние!

Маленькая женщина устремила глаза на желтые языки пламени. Они переплетались между собою, вытягивались, сокращались, казались то яркими лесными цветами, то листьями увядающего таволожника, то извивались как змеи. Чего только не почудится человеку, одиноко рассматривающему костер! Твердая решимость Мавры Павловны — продолжать путешествие во что бы то ни стало — уступила место отчаянию и сомнениям. «Хватит ли у меня силы добраться до Нижне-Колымска, если он...» Она не закончила страшную и неизбежную мысль, отогнала ее от себя. Против ее воли мысль возвратилась, настойчивая и неотразимая. «Что я буду делать, если останусь одна на этой реке, с малолетним сыном, при скудных запасах пищи? Никто не поможет, кроме Степана, но Степан ничего не смыслит в научных делах. Он прекрасный проводник, надежный товарищ, и только!»

Степан курил трубку, нервно покусывая мундштук, нетерпеливо двигая сапогами по мокрой гальке. Наконец он не выдержал и встал.

— Мавра Павловна, надоть искать этого дохтора. Я пойду. Вернусь завтра, и душа из меня вон, если приду без него.

Он перекинул через плечо ружье, потоптался около постели Черского, вытер рукавом веснушчатое лицо.

— Значит, я тово, Иван Диментьевич, пошел. Потерпи до завтра, Диментьевич. Я найду твоего друга.

Мавра Павловна еще долго слышала треск прутьев и скрежет камней под ногами уходящего проводника. До нее докатилось слабое эхо выстрела: Степан просигналил, что ушел в горные распадки.

Мавра Павловна укрыла мужа, примостившегося к нему сына, подоткнула под их бока одеяло и опять присела к костру. При неверном, мелькающем свете она стала переписывать свой дневник. Все, что говорил муж, она аккуратно и точно записывала. И свои впечатления от путешествия тоже заносила в дневник.

Над вершинами Сиен-Томахи прорезывалась заря, река дышала сыростью, трава сонно склонялась к земле, «Где-то далеко на западе, за десять тысяч верст отсюда, — Петербург, Невский проспект, Академия наук, — подумала Мавра Павловна. — Неужели я ходила по Невскому, смотрела на адмиралтейскую иглу, любовалась Медным всадником? Странно! Неужели видела зеркальные витрины, спала на простыне, слушала музыку, беседовала с Семеновым-Тян-Шанским? Просто не верится!»

Женщина зажмурилась. Легкие видения потекли перед ней. Картины недавней жизни вставали перед глазами, яркие, выпуклые. Она словно раздвоилась. Она видела себя в петербургской квартире и на берегу пустынной реки одновременно. Та, первая Мавра Павловна, одетая в синее бархатное платье с белым отложным воротничком, с волосами, зачесанными на высокий лоб, была спокойной и улыбающейся. Эта, вторая, в грязной брезентовой куртке, в грубых яловых сапогах, — тревожная, напряженная, в постоянном ожидании большой беды.

Мавра Павловна видела себя, как видят во сне, живо и осязаемо. Та, первая, неслышно и неуловимо отодвигалась в туманную даль и все улыбалась другой, все улыбалась голубыми спокойными глазами.

От этой печальной ускользающей улыбки своего двойника Мавре Павловне стало не по себе.

Она выпрямилась над угасшим костром и вытерли слезы. Тлеющие угли еще мигали синими беспомощными, вспышками, пепельные узоры припорошили грязные сапоги...

И вдруг Мавра Павловна увидела себя тринадцатилетней девочкой в маленьком домике на берегу Ушаковки в Иркутске.

Казалось бы, совсем недавно в доме ее матери прачки поселился молодой геолог Иван Черский. Мать сдала ему боковушку, в которой умещались только стол, стул и кровать. Молодой человек нравился и матери и ее дочерям Мавруше и Оле своей скромностью, необычайной работоспособностью и ученостью.

Когда квартирант узнал, что они неграмотные, он лишь потеребил русую бородку и покачал головой.

— Их надо учить грамоте.

— Средствов не хватает на школу, — ответила мать.

— Я их буду учить бесплатно.

Черский стал обучать сестер грамоте и обрадовался, когда заметил необыкновенные способности в Мавруше. Девушке легко давалась грамота. Ее успехи поражали учителя. Он видел в ней самого себя, со своим всеобъемлющим интересом к науке. От наивных вопросов: что такое Земля? что находится внутри Земли? почему летают птицы и плавают рыбы? — она переходила к все более трудным и глубоким.

Через год Черский дал Мавруше переписать рукопись своего нового научного труда. Девушка переписала без единой ошибки, даже латинские термины начертала точно, хотя и не знала латыни.

— Мавруша — самородок! Ее надо учить и учить, — решил Черский.

Белокурая, с неправильным, но одухотворенным нежным личиком Мавруша словно освещала убогую комнатушку молодого ученого и его однообразные, заполненные работой дни. Ее голубые, ясные, как байкальские лесные цветы, глаза неотступно следили за Черским, и он часто смущался перед их испытующим, восхищенным взглядом.

Ученица обожала своего учителя.

Учитель открыл ученице тайны мира и силы науки. Он научил ее страсти познавания и любви к красоте родной земли. Он дал ей знания, а с ними и радость творчества.

Учитель был молод и обаятелен, умен и талантлив. И ученица любила его со всей восторженностью юности.

Когда он уходил в очередные экспедиции по Восточным Саянам, ученица ждала его со светлой грустью, ждала жадно и нетерпеливо. При возвращении он рассказывал ей о своих впечатлениях.

Он говорил просто и образно, и она видела, как вспыхивают, переливаются берилловые воды Байкала, как пронзительно белеют вершины Хамар-Дабана, как задувает «баргузин» над славным священным морем.

Затаив дыхание слушала ученица рассказы о Байкале.

— Байкал можно назвать музеем живых ископаемых, — говорил Черский. — В разные геологические эпохи жили они и не вымерли до наших дней. В байкальских глубинах обитает голомянка, рыбка, почти прозрачная. Посмотри при дневном свете и увидишь внутренности ее. А байкальские широколобки? Серые, почти зеленоватые в коричневых пятнышках. Тонкие и длинные, как веретена. И живут на глубине, достигающей версты. Кстати, знаешь ли ты, что Байкал самое глубокое озеро мира?

— Нет, не знаю, — отвечала ученица, глядя на учителя снизу вверх.

— Глубины его огромны. Около острова Ольхова глубина свыше полутора верст. А дно Байкала ниже морского дна, ну примерно, — он задумывался на минутку, — примерно свыше версты. Такой другой впадины на земле пока не обнаружено.

Раскрыв голубые глаза, она напряженно, не мигая, глядела на учителя. Он видел восхищенное сияние ее глаз и, невольно смущаясь, продолжал:

— Байкал полон удивительных загадок и для геологов и ботаников. Наука наша пока еще не имеет геологической карты Байкала...

— Как бы я хотела попутешествовать по Байкалу! — вздыхала ученица. И робко добавляла: — Вместе с вами...

— Что же, мысль великолепная! Вот подучишься еще, и поедем, — соглашался учитель.

Черский провел на Байкале два года со своим другом, профессором Варшавского университета Бенедиктом Дыбовским.

Бенедикт Дыбовский тоже был царским ссыльным, как участник восстания восемьсот шестьдесят третьего года. Талантливый зоолог и палеонтолог пристально изучал природу Байкала и склонов Яблоневого хребта.

Дыбовскому принадлежит честь первоисследователя байкальской фауны. Это он доказал, что многие из обитателей байкальских глубин водятся только здесь и нигде больше. За блестящие работы по байкальской фауне Русское географическое общество наградило ссыльного профессора золотой медалью.

В первые годы жизни Черского в Иркутске Дыбовский был его учителем зоологии и особенно палеонтологии. Прошло несколько лет, и Дыбовский уже сам обращался к Черскому за советом, когда дело касалось третичных ископаемых.

Друзья-ученые самоотверженно изучали Байкал.

У них не хватало средств на инструменты — они изготовляли их сами. Сами вили веревки для измерения озерных глубин. Сами построили на полозьях юрту — передвижной домик для зимней работы. Во имя науки они жертвовали всем, что имели.

Увлекательная работа с Дыбовским неожиданно оборвалась. Царь «простил» опального профессора, и Дыбовский выехал в Петербург. Изучение Байкала оставалось незавершенным.

И вот тогда-то Сибирский отдел Географического общества предложил Черскому продолжать научные работы на Байкале.

Черский немедленно согласился.

Он явился домой словно обмытый солнечным ливнем и положил перед Маврушей инструкции Сибирского отдела.

— Смотри, Мавруша. Мне предстоит огромная и увлекательная работа. Я буду несколько лет изучать Байкал. Вот инструкция, в ней тринадцать важнейших научных вопросов. Что же я должен делать?

Он откинул назад волосы, поправил очки, поднял левую руку. Мавруша следила за каждым его жестом, любовалась его разгоряченным лицом.

— Я должен, — повторил он, прищуривая карие глаза, должен, обратить особое внимание на метаморфические процессы, постигшие горные породы Байкала. Должен установить время происхождения горных долин. И наблюдать проявление вулканических сил. И отыскать следы ледникового периода. Изучать провалы байкальского дна и отмечать нынешний уровень его вод. Я должен составить подробную геологическую карту берегов и островов Байкала, обозначить места полезных ископаемых, минеральных источников, горячих ключей. И еще я должен собрать коллекцию горных пород и минералов и остатков третичных животных...

— Тринадцать «должен»! Как на смех, чертова дюжина! А что должна делать я? — неожиданно спросила Мавруша.

Он замолчал, озадаченный ее неожиданным вопросом. Перед ним сидела уже не девочка-подросток, а семнадцатилетняя девушка с ярко влюбленными глазами, необыкновенно милым, выразительным лицом. Белокурые волосы окружали это лицо полупрозрачной дымкой.

Черский вдруг понял, что без Мавруши ему уже больше невозможно и жить и работать. Счастье, неуловимое и легкое, как всплеск волны, родилось в его душе.

— Что же должна делать я? — опять тихо и печально повторила Мавруша.

— Ты должна стать моею женою, — выпалил он, голубея от радости.

После свадьбы молодожены отправились в экспедицию на Байкал.

Молодая женщина твердо решила стать помощницей мужу. Впервые в жизни покинула она Иркутск и очутилась на легендарном озере.

Байкал, Байкал!..

«Славное море, священный Байкал». Сколько народных легенд создано о тебе, сколько спето каторжных песен.

Байкал, Байкал!..

(Давно погасли синие угольки в костре, но, странное дело, они переливались то жидким золотом, то аквамарином. Угли снова горели, но только холодным светом зари.)

Заря занималась над Колымой, вишневая, будто окровавленная. Как же она не похожа на легкие, добрые байкальские зори...

В эти незабываемые байкальские зори летел их парусник, черпая бортами волну, подрагивая на бездонной воде.

Парусник шел по озеру, и горные берега уходили с севера на юг, похожие на гигантские цветные декорации.

Но еще более грандиозной была спокойная гладь Байкала, напоминающая отполированное голубое стекло.

Молодая женщина понимала, что про такие явления природы, как Байкал, нельзя рассказать словами, их невозможно описывать в книгах. У каждого человека свои представления о размахе, величии и красоте природы. Чем талантливее человек, тем ярче его представления, но даже гений бессилен вылепить космический образ.

Мавруше же казалось, что она всего лишь радужная капля байкальской волны, что гибко и мягко колеблется у борта.

С той минуты, когда парусник отчалил от берега и заскользил по озеру, ее не оставляло ощущение полета в неведомое, но прекрасное будущее. Она чувствовала этот полет каждой жилкой и клеточкой мозга, и ощущение это утраивало ее силы.

Муж управлял парусом, стоя во весь рост у забрызганной мачты, и казался ей воплощением силы и мужества. Он был для нее открывателем мира и разгадчиком тайн. «Вот он, Байкал, самое глубокое озеро на земле! Какие же силы создали эту глубочайшую впадину? К разгадке этой тайны стремится Иван Дементьевич, мой муж. На байкальских берегах бьют горячие источники, и температура их — семь-десять градусов. Почему? Это выяснит он, мой муж. В пресноводном озере живут морские животные — тюлени. Как они попали сюда? Может быть, когда-то давно, невероятно давно, Байкал был морем? Все это проверит и установит муж мой. А я буду его скромной и верной помощницей в поисках и открытии неведомого».

Накренившись вперед, сидела она на корме парусника, переживая ощущение полета и любуясь передвигающимся миром.

Мрачные фиолетовые вершины Баргузинского хребта и холодные, одетые в кованое серебро снегов головы Хамар-Дабана не могли погасить радостное ее настроение. Может быть, потому, что тени опрокинутых в байкальскую глубину горных вершин были зыбкими, полупрозрачными и доступными. Протяни руку, опусти пальцы в воду, и тени проскользнут, прольются между пальцами — доступные тени недоступных вершин.

Тонкое журчание убегающей от парусника воды пело в душе молодой женщины.

Она поймала себя на странной и приятной мысли — все звуки, шепоты, всплески поют в ней самой. Звук падающего в воду камня раздавался в ней раньше, чем достигал слуха. Треск раздуваемого костра шуршал в ее ушах, прежде чем разгорался костер. Желтые зигзаги огня плясали в ее глазах еще до своего появления. «Я счастлива, я люблю, не потому ли все чудится в радужном свете?»

Видно, нет такой женщины, которая не переносила бы своего счастья на все, что ее окружает. Счастье в понимании мужчин неопределенно и необъяснимо словами. Счастье для женщины всегда конкретно и осязаемо. Она вспомнила, как в детстве тетка подарила ей земляники и сказала: «Возьми кисточку на счастье». Она смотрела на землянику и повторяла: «Кисточка счастья, кисточка счастья!»

Она вспомнила этот малюсенький эпизод своего детства и широко улыбнулась.

— Ты что? — спросил Черский, направляя парусник к берегу.

— Вспоминаю...

— Что же ты вспоминаешь?

— Радости своего детства.

— Я не знаю детства без радости, —ответил он. — Мне непонятны слова о безрадостном, детстве. Детство — это и есть наша первоначальная радость.

— А что такое счастье?

Он сдвинул русые брови и приподнял голову. Солнечные искры вбежали в очки, проплясали в них и погасли. Они появились на его губах, на подбородке, скатились на грудь и снова погасли.

«Счастье как солнечные капли», — подумала она, глядя на мужа и ожидая его ответа.

— Человек счастлив ожиданием счастья. Самого счастья не существует, — ответил он.

Его ответ не удовлетворил ее, ибо она была в эти минуты счастлива и понимала счастье по-женски, конкретно и осязаемо.

Парусник причалил к берегу. Они приступили к работе: измеряли глубины и высоты, лазили по скалам, собирали камни и растения, определяли геологический возраст горных пород — словом, делали бесчисленное количество маленьких дел, без которых невозможна работа любого ученого.

Шли дни, спешили недели, а они работали как одержимые.

По вечерам к их костру на берегу озера заглядывали кочевники буряты — тихие, спокойные люди. Они садились на корточки, закуривали трубки и молчали, ничему не удивляясь, ни о чем не расспрашивая. Иногда мурлыкали свои непонятные песни, но Мавруша вдыхала из этих песен запахи горького дыма и байкальских цветов.

Однажды к костру подошел таежный бродяга, маленький человек, рыжебородый и желтоглазый, оборванный и грязный. Иван Дементьевич был на скалах, и Мавруша подозрительно скосилась на пришельца.

— Здравствуй, — сказал он неуверенно. — Дашь посидеть у костра?

— Садитесь.

— А то, может, боишься меня? Тогда я уйду...

Робкий и виноватый голос бродяги успокоил ее.

— Я нисколечко не боюсь. Может быть, чайку?

Бродяга хмыкнул.

— Я ведь того, убивец. Бежал из острога. Домой возвращаюсь. Да вот оголодал, оборвался, сил нету. Так ты не боишься убивца?

— Я сварю чай и приготовлю ужин, — ответила она, не отвечая на вопрос бродяги, но холодея от страха. В это время вернулся Иван Дементьевич и поздоровался с бродягой, будто со старым знакомым.

Бродяга назвался Максимкой. При свете костра он рассказал Черским горестную повесть своей жизни. Он рассказывал свою жизнь не так, как многие — длинно, сбивчиво и бестолково, а от вопроса к вопросу. Спросят — ответит. Спросят снова, помолчит, подумает и отрежет; «В этом разе вышла у меня закавыка, и я все позабыл».

— Где же ты родился, Максимка? — спрашивал Черский.

—Где-то под Красноярском.

— Что же ты делал до каторги?

— Скитался по тайге. Мыл золото с голью, пропивал со шмолью.

— А потом?

— Шильничал...

— Это что такое?

— Носил спирт на золотые прииски.

— За что же попал на каторгу?

— За то, что спирт таскал и бродяжничал...

— Вы же сказали мне, что человека убили? — удивилась Мавруша. — Зачем на себя напраслину возвели?

— А хотел тебя припугнуть. Вот на, мол, тебе, убивец! Как ты себя с убивцем восчувствуешь. А ты ничего, не из пужливых.

Максимка почти месяц прожил с Черскими на Байкале. Он помогал в работе, ловил омуля, стряпал обед, запасал дрова. Янтарные глаза его были подернуты какой-то грустной дымкой, и ходил он, словно невыспавшийся человек.

— Я завтра уйду, — объявил он Черскому. — Пора мне.

— Живи у меня. Куда ты пойдешь?

— В Расею.

— Так ты же родился в Сибири. Где-то под Красноярском. Зачем же тебе в Россию?

— А я, чать, русский. Надо мне по Расее походить, или тово, как этово, не надо? То-то!

Черский достал несколько рублей.

— Возьми на расходы. Купишь рубашку, портки.

— А мне то на что! И в этом тряпье обойдусь.

Он все-таки взял серебряный полтинник, но перед уходом бросил его в Байкал. Полтинник ушел на десятисаженную глубину и сверкал на дне, как маленькая луна. Монету окружили омули, а Максимка смотрел и по-детски хихикал.

— Зачем ты бросил полтинник? — спросил Черский.

— Батюшке Байкалу заплатил за перевоз. Ну ты, однако, прощай! Мужик ты хороший, и жена твоя — тоже! Оба вы душою как хлебные мякиши, таких злой да голодный с ходу проглотит...

Максимка ушел, оставив по себе полынную грусть. Им несколько дней не хватало печального каторжника, пока новые заботы не размыли о нем память.

Рыбачий парусник продвигался, вдоль берега. Черский осматривал каждый выступ, трещину, мыс. А байкальские мысы появлялись и развертывались непрерывной вереницей.

Они обследовали полуостров Святой нос и вошли в Чивыркуйский залив — одно из самых живописных мест Байкала.

Кривые березы свисали над прозрачной водой, словно зеленые, позабытые природой знамена. Скалы вставали из глубины средневековыми замками, готическими костелами, несокрушимыми крепостями, угрюмые и пустые. Лишь на их плоских, крутых, покатых вершинах розово дымились рододендроны. Водопады срывались со скал, обдавая водяною пыльцой цветы, и они из розовых становились червонными. Ручьи и речки впадали в залив, пенясь и клокоча на отмелях, прыгая через гниющие тополя.

— Это же необыкновенно, Мавруша! — воскликнул Черский. — Ты только взгляни, — показал он на одинокий тополь, растущий под отвесной скалой.

Пенная, узкая и кривая струя водопада падала в кудлатую побуревшую вершину тополя, и его листва раскручивала водопад на тысячи блистающих нитей. Дерево было обвито бегущими нитями и шевелилось, словно живое, и боролось с водою. Оно то пригибалось, то отшатывалось, то опять бросало свою листву на кривой и узкий клин водопада.

— Сказочно! Неповторимо! — с восторгом отозвалась она и подумала: «Я уже до-конца своих дней не позабуду этого тополя».

Лето восемьсот семьдесят восьмого года, когда они вместе путешествовали по Байкалу, ей тоже не позабыть до смерти. Им сопутствовала удача, Байкал открывал свои загадки и тайны. Осень застигла их в северной части озера, около устья Верхней Ангары.

И осень это незабываема, как сладкое воспоминание о невозвратимой юности.

Березовые и тополиные листья лежали золотыми медалями на почерневшей воде, а вода уже была наглухо запаяна осенью. Воспаленные травы сваливались на землю при первых посвистах «баргузина», воздух был пронизан холодком увядания, лихорадочно отсвечивала тайга на окрестных сопках.

Наступившие заморозки оборвали это незабываемое путешествие по Байкалу. Путешественники возвратились в Иркутск.

Лицо Черского дышало творческой радостью: Он собрал огромный материал; факты, факты, факты были в его руках, — кирпичики жизненных доказательств для научных обобщений. Можно уже делать общие выводы о природе Байкала, можно составлять его геологическую карту.

Но Черский был ученым, не терпящим небрежности и легкомыслия в работе. Еще не изучен западный берег Байкала. Еще неизвестно, что там, как там. В будущем году надо собираться в новое путешествие.

В семье Черского происходили свои, незаметные перемены. Мавруша ожидала первенца. Старшая сестра ее Ольга вышла замуж за иркутского прасола. Старуха мать Мавруши осталась жить с Черским: ее певучий раскатистый голос не умолкал в теперь уже просторной квартире.

Теща благоговела перед зятем-ученым: добрые, морщинистые руки заботливо шныряли по письменному столу, украшали его таежными цветами.

А Мавруша начисто переписывала «предварительный отчет» мужа об исследовании Байкала. Страница за страницей, десятки, сотни страниц проходили через ее веселые руки. Но она уже не была механической переписчицей, ее пытливый ум многое понял и усвоил из бесед с Иваном Дементьевичем.

Она переписывала строки мужа о том, что байкальские горы состоят из пород лаврентьевской формации, и знала — это самые древние геологические породы. Она знала, что в доисторические времена все вокруг Байкала затоплялось Мировым океаном, кроме Саян, его отрогов и Хамар-Дабанского плоскогорья. Она уже понимала, как возникают горные цепи,, почему изменяются их мощные складки и что в послетретичное время уровень Байкала был значительно выше нынешнего.

С особой увлеченностью проникала она в тайны байкальской флоры и фауны — живая природа все-таки интересовала ее сильней, чем мертвые камни.

Весной восемьсот семьдесят девятого года Черский отправился в свою, третью по счету, экспедицию на Байкал. Мавруша не смогла поехать с ним — родился Сашенька.

В третьей экспедиции Черский исследовал западный берег, посетил самый крупный байкальский остров — Ольхон. Шестьсот километров на рыбачьей лодке проплыл ученый, собирая факты и факты — маленькие непреложные доказательства для науки.

Четыре года изучал Черский великое сибирское озеро. Исследования Байкала принесли ему славу, как ученому и путешественнику.

Русское Географическое общество присудило ему Золотую медаль за исследования Байкала.

Его геологическая карта байкальской береговой полосы демонстрировалась на Международном географическом конгрессе в Венеции. Все географы и геологи мира, интересуясь Байкалом, не могли уже обходиться без карты Черского и его трудов.

А Черский по-прежнему жил в Иркутске, как царский ссыльный. Не только экспедиции, но и любая отлучка его из города требовали особого разрешения генерал-губернатора. Ученый, как преступник, ходил отмечаться в полицейском участке.

Из Сибирского отдела ушли его друзья и покровители. Их место заняли мелкие завистники и бездарные ремесленники от науки.

— Кто такой этот Черский? Самоучка-недоучка!

— Враг империи!

— Потрясатель основ!

— Ему отвалили за карту триста целковых! Глупо!

— Его «труды» печатаются во всех номерах «Известий» Сибирского отдела. Смешно!

Мелкие души похожи на крыс: они подгрызают талант незаметно, но терпеливо. Скользкое хитросплетение словечек может ударить больнее, чем плеть.

— Этот недоучка забыл, что ему еще разрешается дышать воздухом империи, — услышал однажды Черский за своей спиной.

Он шел по коридору Сибирского отдела, мимо сотрудников, и шепоток настиг его, как удар ножа. Он вздрогнул, но не обернулся. И не ускорил шага. Но было гадко, скверно и липко, словно он случайно задел паутину в заплесневелом углу. Он даже представил себе такой угол; в нем берложится мгла и дремлют мохнатые, настороженные паучки.

Счастье начинается тогда, когда кончается какое-нибудь несчастье.

Это смешное, почти обывательское изречение оправдалось неожиданным образом. Русское Географическое общество добилось освобождения Ивана Дементьевича из ссылки. Сам Семенов-Тян-Шанский хлопотал и просил царя помиловать известного ученого-путешественника.

Окончились долгие годы царской ссылки. В 1885 году Черские покинули столицу «золотых миражей» — Иркутск...

(А кровавая колымская заря полностью овладела блеклым небом, мрачными вершинами Сиен-Томахи, рыжей и голой рекой. Нет, не похожи колымские тяжелые зори на рассветы Байкала.)

Мавра Павловна поднялась, разминая затекшие ноги, и тихо побрела к реке.

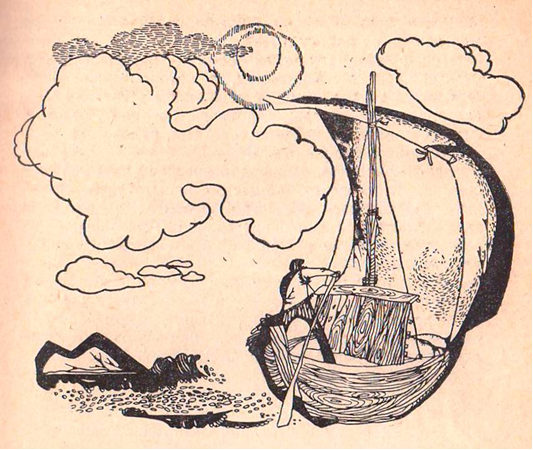

Карбас — жалкое юкагирское суденышко, ставшее ее зыбким домом, — все поскрипывал и подрагивал на быстрой воде. Мавра Павловна подошла к суденышку и ахнула от восхищения.

Карбас стал малиновым от зари. Поникший парус, грязные рогожи, ржавые борта весело светились. Вершины Сиен-Томахи плыли в воздухе, легкие и доступные, лиственницы, выбежавшие на берег, замерли над рекой.

Из речной глубины всплывали золотые монеты, будто кто-то чеканил их на дне и выталкивал на поверхность. Монеты сливались в сплошной сверкающий поток, и он захватил всю реку. Река пылала от берега до берега, и вся эта расплавленная масса торжествующе неслась на север.

И ничего, кроме зари, не было на реке.

Мавра Павловна взбежала на карбас, подняла парус. Грязный парус хлопнул по воздуху, набух зарею, залоснился и потеплел.

— Мавра Павловна! Мавруша...

Голос Черского прозвучал молодо и призывно. Мавра Павловна облегченно вздохнула, сбежала по трапу на берег. Выскользнувший из рук парус вздыбился оранжевым грибом на палубе, но она уже не замечала его.

Черский сидел на постели: в растрепанной бороде заблудилась роса, на землистых щеках проступил спелый румянец.

— Мне стало лучше, кашель прекратился, температура упала.

— Слава те богу, — перекрестилась Мавра Павловна. — Хочешь, я умою тебя?

Черский пропустил сквозь пальцы бороду, рассмеялся. Его тихий беспричинный смех еще сильнее взбудоражил жену: она протянула руки, чтобы помочь ему приподняться.

— Я умоюсь сам. Хочется крепкого чаю.

— Сейчас, сейчас! Я моментально раздую костер.

Прежде чем умыться, Черский долго смотрел на свое смешное, вытягивающееся: в воде лицо, потом опустил руки в реку. Вода была холодной, до ломоты, каждый глоток обжигал, пьянил.

Потом он пил бордовый чай, причмокивал губами, скашивая глаза на спящего сына.

— Неужели Степан не найдет Шарогородского? — спросила, Мавра Павловна, наливая вторую кружку чая.

— Не волнуйся, Мавруша, он найдет Станислава. Наш Степан в тайге как хозяйка на кухне.

Глава тринадцатая

У ног ученого родник

Позванивал и бил о камни,

И память Черского на миг

Прорезал свет воспоминаний.

Степан действительно разыскал Шарогородского в маленьком поселении Родчево, верстах в пятнадцати от Колымы.

Низенький круглолицый врач был ошеломлен неожиданным появлением нового человека. Сложив на животе руки, наклонив набок лысую голову, он смотрел на Степана, как на живого мамонта.

Поселение Родчево состояло из трех юкагирских урас, покрытых оленьими шкурами. В одной из них, в копоти и грязи, коротал свои дни царский вечнопоселенец Станислав Шарогородский. Необыкновенное возбуждение охватило его, когда он узнал, что Черский ожидает его.

— Идем! Немедленно идем! Милый сумасшедший Ян! Какая невероятная радость — повидать старого друга! У меня нет никаких лекарств, но я на всякий случай прихвачу медицинский справочник.

Встреча старых, знакомых еще по иркутской ссылке друзей была и трогательной и немного забавной. Они прильнули друг к другу: Шарогородский обнял за плечи Черского, Черский гладил его по спине, и оба не могли говорить. Немного успокоившись, они начали разговор и уже не могли остановиться.

— Езус-Мария! До чего же ты похудел, Ян! Тонок, как щепка, землистое лицо, руки дрожат, а какой дьявольский кашель! У меня нет необходимой тебе наперстянки, нет ничего, кроме лечебника.

Черский взял медицинский справочник.

— На нет и суда нет, я хоть установлю собственную болезнь. По относительным признакам угадываю в себе три приличных болезни: скоротечную чахотку, астму и грипп.

Шарогородский содрогнулся при мысли, что у Черского может оказаться скоротечная чахотка.

— И ты еще смеешься, Ян? Тебе нельзя продолжать путешествие.

— Эти песни я уже слыхал. Их напевал мне в Верхне-Колымске отец Василий.

Мучительный кашель прервал его слова. Он закрыл губы руками и кашлял до тех пор, пока кровь не обагрила ладони. Он обессилено откинулся назад и опять заговорил, прикрыв глаза прозрачными веками:

— Слышишь, Станислав, какая музыка играет в моей груди? А ведь ничего не болит. Вот так и умру без всякой боли. Может, будет немножечко грустно перед смертью. Тихая грусть — вестница спокойной смерти. Впрочем, смерть меня не страшит. Рано или поздно, а каждому умирать; но я не хочу умереть на мягкой перине. Я умру в этих северных палестинах, и, черт побери, через много лет какой-нибудь геолог найдет мой нетленный труп! Вечная мерзлота сохранит меня лучше египетского бальзама. Меня отправят в антропологический музеум, и стану бессмертным. Так обрету я бессмертие...

— И ты еще можешь шутить?

— Шутки успокаивают, Станислав. Они уничтожают боль. Может быть, смех — чудодейственное лекарство, о котором не подозревают врачи? Ты же врач, подумай о целебной силе смеха. Но довольно, расскажи мне, как поживаешь?

Шарогородский был потрясен спокойствием человека, обреченного на близкую смерть. Уверенный в собственной гибели, его друг еще может шутить. В двух шагах от могилы он может интересоваться тем, как несчастные якуты и юкагиры страдают от купцов и тойонов, как вымирают от голода и болезней.

Черский слушал рассказы Шарогородского о жизни инородцев, и лицо его темнело от гнева. Шарогородский прекратил разговор. Он слишком хорошо знал нервную, впечатлительную натуру своего друга.

Черский любил музыку и поэзию. Шарогородский вспомнил, как Иван Дементьевич в иркутском костеле в час богослужения едва не потерял сознание от могучей музыки Гайдна. Когда же хор запел «Сегодня настал ликующий день», Шарогородский увидел, как Черский весь преобразился, и просветлел. Позже Черский рассказывал Шарогородскому, что Гайдн и церковный хор вызвали в нем забытый мир юношеских лет. Он видел себя под цветущими каштанами Вильно, коленопреклоненным перед распятием Христа, потом поднимающим знамя восстания на улицах родного города.

Не только музыка, не только Гайдн и Моцарт, даже чтение стихов и письма друзей вызывали в нем нервное возбуждение. Шарогородский вспомнил, как он получил с Байкала письмо от Черского. Иван Дементьевич жаловался, что лучшие друзья забыли о нем. Шарогородский ответил неуклюжим посланием:

Распадутся скорее огромные горы,

Чем я позабуду, мой друг Ян, о тебе.

Эти строчки вызвали в Черском глубокое волнение. После он стыдился признаться в том, что плакал над ними.

— Что же ты замолчал, Станислав?

— Ты по-прежнему любишь Дарвина? — спросил Шарогородский.

— Я люблю даже заклятых его врагов. Чем больше они лают на Чарлза, тем величественнее становится Чарлз. Дарвин и Кювье, Галилей и Ньютон для меня выше богов. Гиганты, возвышающиеся над долинами мысли. Я даже простил академику Брандту его слова о Дарвине. Ты помнишь их, Станислав?

Шарогородский не знал, что говорил академик Брандт о Чарлзе Дарвине.

— Брандт поставил перед своими учеными череп гориллы и изрек: «Вот предок Дарвина, но только не мой». Я простил Брандту это кощунство лишь потому, что он недавно написал хороший научный труд. Добросовестный труд зачеркивает словоблудие. Брандт заблуждался и понял свое заблуждение...

Приступы астмы снова прервали речь Черского. Он долго и надрывисто кашлял, пепельное лицо стало белым, как алебастр. Улучив минуту, Шарогородский прошептал Мавре Павловне:

— Это же безумие — ехать дальше. Он погубит самого себя.

— Разве вы не знаете, что его нельзя заставить изменить решение?

— Тогда задержитесь на несколько дней. Пусть он немного оправится.

— О чем вы там шепчетесь? — спросил Черский, приподнимая голову и упираясь ладонями в землю. Он поднял правую руку, поставил ладонь ребром между глазами. — Я догадался, о чем вы говорили. Экспедиция должна продолжаться, Станислав. Я же сделал распоряжение, чтобы экспедиция продолжалась даже тогда, когда наступит мой последний час. Пусть меня тащат вперед даже в тот момент, когда я буду отходить. Ты же знаешь об этом, Мавруша. Ты же дала слово закончить экспедицию после моей смерти.

— Я выполню все твои распоряжения. Пусть тебя не беспокоит судьба экспедиции, — ответила Мавра Павловна. — Я пойду приготовлю обед.

Она взяла котелок и пошла по воду. С реки доносились крики и смех: Степан и Саша удили хариусов. День выдался погожий, ведреный, свежий. В бледном небе цвели синие, с белыми прожилками облака. В кустарниках верещали кедровки, на теплых камнях грелись полосатые бурундуки.

Шарогородский следил за удаляющейся Маврой Павловной, восхищаясь верной подругой Черского, думая о ней: «А что сделал я в этой проклятой вечной ссылке? Слова-то какие: вечная ссылка! Все течет, все изменяется, но только во времени и пространстве. Я же лишь облысел, одурел и огрубел в колымских снегах. У меня нет женщины, которую бы я мог любить и которая бы любила меня. Вся моя жизйь — вечная ссылка. Что же мне остается от диалектики Демокрита? Сознание того, что она существует? А ну ее к черту, и царскую вечную ссылку и диалектику!»

Черский остановил печальные глаза на лице друга, догадываясь, о чем тот думает и вздыхает. Ему было нестерпимо видеть это горькое морщинистое лицо.

Черский понимал, что Шарогородский задыхался без творческой деятельности, от постоянного одиночества и невыносимой жизни в дебрях Дальнего Севера. «Подумать только, отличный врач, не имеющий самых обыкновенных лекарств. Человек, читающий стихи Адама Мицкевича бурундукам и кедровкам! Гадко! Но самое омерзительное то, с какой мелкой подлостью царское правительство мстит участникам восстания шестьдесят третьего года».

Я понимаю, как тебе тяжело, Станислав.

— Невероятно!

— Мужество, Станислав, мужество и еще раз мужество!

— Сознание своей беспомощности убивает всякое мужество. Прошли бессмысленно самые прекрасные годы. Годы юности! Я завидую тебе, Ян, твоему неистребимому оптимизму. Но это честная зависть. Завистливая удивленность перед творцом. После стольких лет ссылки у тебя осталась любовь к человеку. Любовь к науке. К путешествиям любовь. Мое удивление перед тобой — не пустые слова. Но сейчас, — Шарогородский сделал ударение на «сей», — я удивляюсь твоей жене. Если гений — это терпение, твоя жена гениальна!

— Мавруша — чрезвычайно одаренная натура. Я ведь ничего не предпринимаю без ее совета. Она уже лучше меня разбирается в ботанике и зоологии. Я убежден, она доведет экспедицию до конца. Я могу умереть спокойно...

— Не смей говорить о смерти!

— Тогда я буду говорить о своей болезни. Мне снова становится невмоготу. Кружится голова.

— Ложись и молчи. Закрой глаза. При закрытых глазах легче слушать всякую чепуху. А я буду говорить, говорить! Я расскажу тебе грустную, но правдивую сказку юности. Не шевелись и слушай.

Черский закрыл глаза, но сквозь веки проникал солнечный свет. А голос Шарогородского почему-то чудился голубым. Не странно ли, не смешно ли — человеческий голос может иметь цвет: голубой, зеленый, лазоревый. У подлецов голоса должны быть черного цвета.

— Далеко отсюда, так далеко, что верстами не измеришь, жил восемнадцатилетний юноша. Блондин с густыми вьющимися волосами. Из-под светлых бровей в вольный мир смотрели карие глаза. У юноши было бледное тонкое лицо с тупым, или, как говорят, волевым, подбородком, у него был классический нос и маленькие строгие руки. Он имел чудесные способности, был хорошим гимнастом, ловким наездником, владел шпагой и штыком, славно играл на фортепьяно. В обществе, друзей он был весел и остроумен, к женщинам проявлял рыцарское отношение, и, может быть, поэтому девушки любили его. Все предсказывали ему блистательную карьеру на дипломатическом поприще: при знании пяти иностранных языков это казалось нетрудным.

Шарогородский передохнул:

— Но все вышло наоборот. Вместо дипломатических кабинетов юноша оказался в гнусной загаженной камере тюрьмы. Потом солдатская штрафная казарма заменила ему стены университета, а еще потом таежные тропы и грязь болот — спокойную ширь городских проспектов. Копоть стойбищ и поселений погасила сияние паркетных зал. Бесправное существование вечного ссыльного поселенца, голодная жизнь, беспросветная нужда стали его уделом. Свободолюбивый дух юноши заперли на один из самых страшных тюремных замков. У палачей разума и таланта в большом почете этот особый замок. Он прост, как палка, и неодолим, как идиотизм. Этот замок выточен из слова «нельзя».

Поэта бросают в вонючую одиночку. Со стен ползет зеленая плесень, какие-то кровавые пятна темнеют на железной двери (не разбивали ли тут человеческие головы?), лужи хлюпают под ногами. Три шага вперед и назад, полное безделье день, месяц, год и деревянная тишина, от которой звереешь.

Безделье может стать самой страшной пыткой. Но поэт не сдается. Его одолевают образы, мысли, рифмы. Он просит, умоляет:

«Дайте мне карандаш и клочок бумаги». «Нельзя!..»

Изобретатель в темной камере наконец-то додумал гениальную мысль. Всю свою дотюремную жизнь искал он ее. Вопреки несчастьям, и бедам, и здравому смыслу он совершил свое открытие в тюрьме.

«Возьмите мое открытие.. Может, оно пригодится потомкам».

«Нельзя?..»

Человек умирает на голых нарах. У него скоротечная чахотка, он давно не видит солнца, неба, травы. Деревянный щит закрывает ему небесную голубизну, переливающийся от солнца воздух.

«Уберите щит, дайте проститься с солнцем».

«Нельзя!..»

Нельзя громко разговаривать, нельзя подходить к тюремной решетке. Нельзя стучать в дверь, лежать на койке, размышлять вслух. Нельзя не вставать при появлении тупой жандармской хари, нельзя не отвечать на идиотские вопросы, нельзя, нельзя, нельзя! Ты спишь, Ян?

— Нет, нет. Я слушаю...

— Юноша любил Россию. Россию декабристов, Пушкина, Белинского, Герцена. Он как одержимый повторял пушкинские строки:

Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!

Но сердце, живущее честью, но прекрасные порывы души — самые страшные преступления в глазах палачей.

Юноша прошел все: карцеры, пытки, каторжные этапы, штрафные роты. Много лет провел он в ссылках, но не изменил своей любви к России. Он возмужал, повзрослел, потом постарел, но эта любовь к родине по-прежнему в нем неугасима.

Сын литовского дворянина он поднялся выше кастовых предрассудков. Он понял, что только в будущем России — будущее его Литвы. Он стал ученым и путешественником, чтобы служить этому будущему. Ян, ты спишь?

Черский приподнялся, протянул Шарогородскому горячую руку:

— Спасибо, Станислав, за лебединую песню нашей потерянной юности. Обо всех участниках нашего злосчастного восстания твоя песня. Ты по-прежнему пишешь стихи, Станислав?

— Я бы сошел с ума, если бы не писал!

— Прочти, ты же знаешь, как я люблю стихи. Шарогородский наклонился над больным и зашептал, заново переживая свои строки:

Запорошенные чащи

За окном моим видны

Да еще во мгле скользящей,

Кроме мерзлой,

Настоящей,

Три фальшивые луны.

Не с кем мне вести беседу,

Не с кем спорить горячась.

Мне бы умного соседа

На один таежный час.

На минутку,

На секунду,

Я, как друг, его приму.

Очень больно,

Очень трудно

Человеку одному!

Мне осталось в жизни бурной

Только шепчущий мороз,

Только пламя волчьих звезд.

Между мной и Петербургом

Ровно десять тысяч верст!

Не прорваться,

Не пробиться

Через зыбь белесых дюн.

Между мною и столицей

Десять лет уже дымится

Наглый свет фальшивых лун!

— Это все, Станислав?

— Все, конец!

— Очень безысходно, мой друг! Стихи должны лечить душу, если она больна. А твои стихи только усиливают болезнь, Станислав! Лодка еще не опрокинулась, паруса еще полны ветра, пусть бушует буря! Мы поспорим, и поборемся мы с ней!..

Они проговорили без умолку четыре часа. Степан уже установил парус, Мавра Павловна наломала вереска и украсила корму карбаса. Саша собрал коллекцию разноцветных камешков, а Черский и Шарогородский все говорили и не могли наговориться.

Наконец наступила минута прощания.

Шарогородский надел на Черского пальто, застегнул на все пуговицы, довел до карбаса, усадил между мешками.

— Я рад, Станислав, что ты пришел на мой зов. Твое лицо, твой голос вернули мне силы. Я снова могу продолжать путешествие.

— До скорой встречи, Ян!

— Прощай!

Глава четырнадцатая

Он спрашивает без конца,

Какие горы на востоке,

Какие к северу протоки,

Какие к западу леса?

Июнь перевалил на вторую половину. Прекратился посвист бурундуков, лисьи пары попрятались в норы, стихло гоготание гусиных стай. Звезды и рыбы плескались под днищем, вода добродушно пошлепывала по бортам, берега обдавали путешественников цветущими запахами.

Однажды ночью путешественники заметили костры. Это были костры якутов-оленеводов, кочующих со своими стадами по летней тайге. Оленеводы закричали, приглашая остановиться.

Черский причалил.

Хозяева лесного мира радушно встретили гостей. Женщины ахали и смеялись, голопузые ребятишки замкнули их в громозвучное кольцо, мужчины забили для пиршества двух однотравных оленят. Старый якут поднес Черскому чашу с молодой оленьей кровью.

Разговор шел по-якутски, но и русские исковерканные слова произносили добродушные хозяева.

— Выпей, нюча. Как тебя зовут, нюча?

— Иван...

— Окси! И меня зовут Уйбаном. А вот это Прокопай, — показал старик на черноволосого юношу, — а это шаман Вуслай, но мы зовем его Сегуя Кооя...

Шаман с медным тусклым лицом протянул Черскому свою ручонку. Черский, всю эту зиму изучавший якутский язык, отметил точное прозвище шамана. «Веточка» — вот что означало в переводе на русский язык имя Сегуя Кооя. Черский знал, что, кроме христианских имен (Уйбан — Иван, Вуслай — Василий), якуты носят и свои, заимствованные из таежного мира имена. Он и сам называл якутов их звучными лесными именами и отзывался на прозвище, данное ему.

— Борылоээ, — говорил ему Сегуя Кооя. — Зачем ты от нас улетаешь?

— Я так же похож на орла, как каракатица на жемчужную раковину, — усмехнулся Черский, но все же было приятно, что его называют орлом.

Женщины навалили в костер сырого вереска: дождь искр взмыл кверху. Сизый горьковатый дым потек по спящим лугам. Ветвистые рога оленей замелькали в дыму, как заросли сухого стланика. Олени зафыркали, вскидывая морды, пряча черные бархатистые глаза от едкого дыма.

Черского усадили на свежую оленью шкуру. Сегуя Кооя открыл заветную жестяную флягу со спиртом.

— Мы выпьем за здоровье нючи, посетившего наши чумы. Огненная вода, обжигая сердца, веселит душу. После нее таежным людям снятся хорошие сны.

Старый Уйбан поставил перед Черским берестяной туесок со сливками, насыпал на шкуру горку румяных лепешек, замешанных на кислом молоке.

Прокопай резал охотничьим ножом оленину, пододвигая Черскому самые лакомые куски.

Черский смотрел на старые и молодые лица, полные добродушия и гостеприимства, и боялся лишь одного: как бы хозяева не стали одаривать его своими подарками на прощанье. Они ведь могут подарить последнего соболя или серебристую лису.

— Покупает ли нюча соболиные шкурки? — спросил Уйбан. — Нет? Может, ему нужна сушеная юкола?

— Я могу взять немного юколы. Только очень немного. Мне нечем заплатить, а я не купец и больше к вам не приеду.

— Окси!. Ты не купец? Но юкола очень пригодится в пути. Я дарю тебе рыбу, — ответил Уйбан.

«Вот я и попался. Теперь волей-неволей придется принимать подарок. Надо быть осторожным и не высказывать своих желаний», — подумал он и незаметно перевел разговор на другую тему.

— Какой ближайший приток вниз по Колыме? — спросил он у старого Уйбана.

— Омолон. У-у! Это большая река...

— Встретятся ли нам острова?

— А как же! Будет остров Пятков. Мы недавно ловили там рыбу. Мы нашли там кости у-огун-мога.

— Водяного быка кости! — встрепенулся Черский. — Это же мамонтов бивень, Мавруша. Якуты называют мамонта водяным быком.

— Мы нашли их в береговом обрыве. Кости выпирали через лед, — пояснил Уйбан.

По просьбе Черского Уйбан и Прокопай принесли трехарщинные изогнутые бивни. Черский пощупал холодную, будто спрессованную из снега тяжелую кость.

— Кроме костей, там ничего не было? Ни кожи быка, ни шерсти?

— Нет, ничего. Ведь водяной бык умер давно, — ответил Сегуя Кооя. — Так давно, что я, великий шаман Сегуя Кооя, не могу сказать когда. Правда, я знаю, что раз в году водяной бык оживает. Это бывает в комариный месяц, после ледохода. Тогда-то и оживает водяной бык и выходит на берег. Он пасется на молодой траве, и там, где он играет, в земле остаются провалы. Но душа на другую ночь покидает водяного быка, и он опять падает на речное дно. Вот это я уже знаю...

— Мы дарим тебе эти кости, — перебил шамана старый Уйбан.

— Можно еще подарить коготь птицы оексёки, У нас есть коготь этой сказочной птицы...

Черский даже подскочил на оленьей шкуре.

— Это правда, Уйбан? Ты не обманываешь меня, Уйбан?

— Лгущий подобен дыму. На лживых словах не закоптишь медвежьего окорока, — обиделся Уйбан.

— Прости меня, Уйбан. Это я произнес лживое слово. Но я не хотел обидеть тебя. Я произнес лживое слово от радости. Покажи мне коготь сказочной оексёки.

Уйбан нырнул в ночную темноту и через минуту вернулся с большим рогом доисторического носорога.

— Вот он, коготь. Возьми себе.

Черский ликовал. Еще бы, еще бы! Его палеонтологическая коллекция сразу пополнилась и мамонтовыми бивнями и рогом доисторического носорога. Есть от чего прийти в восторг. Он стал горячо благодарить Уйбана и Сегуя Кооя за подарки. Степан, прислушиваясь к разговору, поворошил ножом угасающие поленья. Сегуя Кооя испуганно схватил руку проводника и отвел ее от костра.

— Нельзя тыкать ножом в огонь. Ты выколешь глаза хозяину огня — уот итчите. Добрый дух огня ослепнет, что тогда будет с нами?

Степан поспешно отбросил нож в траву.

Якутские обычаи и поверья, обряды и легенды привлекали внимание Черского. Он жадно расспрашивал шамана, Уйбана и Прокопая об их жизни, их труде, женских родах, воспитании младенцев, о болезни, способах их лечения, камлании, о якутском летосчислении.

Все интересовало Черского. Он узнавал, что август — месяц созревших трав, а октябрь — месяц торосовой ловли рыбы, что северное сияние — всего лишь отблеск Охотского моря в зимнем морозном небе.

Он узнал, что в костер надо бросать пищу для хозяина огня — уот итчите, что женщины рожают детей, стоя на коленях. И что роженица должна пролежать три дня на том месте, где она дала роду человеческому нового сына или же дочь.

Сегуя Кооя, нашедший в Черском благодарного слушателя, все больше воспламенялся. Шаман, крещенный в православную веру, безбожно путал христианские праздники с языческими обрядами. Николай-угодник воплощался для него в добром духе охоты, пасха являлась пробуждением природы от зимнего сна.

— Когда наступает пасха, в тайге не щебечут пичужки, не шумит вода, — говорил Сегуя Кооя. — Зато весь день играет солнце. Солнце радуется воскресению доброго духа земли Христа. Дух земли приходит в тайгу, как солнце...

Сегуя Кооя будто вырос при этих словах. Он приподнял над костром свое худенькое тельце и стал размахивать руками, как ворон черными крыльями.

— Я — великий шаман! Меня любят добрые духи и ненавидят злые. Я знаю прошлое и предсказываю будущее. Я научу тебя, как узнать свое будущее. Это не так-то просто, но можно. Слушай мои советы...

Черский наклонил голову в знак почтительного внимания. Он видел, как Сегуя Кооя незаметно, против собственной воли, приходит в экстаз, который обычно кончается обрядом камлания. В долгую верхне-колымскую зиму Черскому так и не удалось посмотреть, как камлают якутские шаманы. Теперь случайно и неожиданно желание может исполниться.

— Слушай внимательно, нюча, — продолжал шаман. — Когда на вечерней заре закукует кукушка, разыщи дерево, на котором она сидит. Сруби дерево, но сруби так бесшумно, чтобы кукушка не улетела. Поймай и убей кукушку. Разруби на три части дерево. Первую часть сожги на костре, из другой сделай вертело и изжарь на нем кукушку. Третий обрубок будет тебе подушкой. Когда съешь кукушку, тебе захочется спать. Положи голову на деревянную подушку и спи. Тогда приснится тебе все твое будущее до самого смертного часа...

Сильный приступ кашля потряс тело Черского. Он застонал, закрыл лицо руками, откачнулся от костра. Мавра Павловна поспешила на помощь. Лицо Черского посинело, кровавые пузырьки вспыхнули в уголках губ, мокрые волосы прилипли ко лбу. Оленеводы перепугались. Только Сегуя Кооя сказал с тихой укоризной:

— Ездящий по тайге должен знать таежные лекарства. Я дам тебе лекарство от кашля. Правда, у меня его мало, но тебе будет легче. Чтобы кашель не возвращался, надо всегда иметь желчь черного ворона.

Сегуя Кооя поднялся с места, поддернул кожаные штаны и растаял в дыму. Он вернулся с глиняным черепком; на дне его блестела жирная, тягучая жидкость. Сегуя Кооя протянул черепок Черскому.

— Пей. Это убивает кашель и боль в печени.

— Что это? — тревожно спросила Мавра Павловна.

— Не бойся, женщина. Я сказал, это желчь ворона. Желчь только что убитого ворона. Правда, желчь медведя помогает лучше, но ее у меня нет.

Черский выпил вонючую, невероятно горькую жидкость. И удивительная вещь: через несколько минут кашель прекратился. Черский почувствовал облегчение.

— Расскажи, Сегуя Кооя, чем ты лечишь открытые раны, больные глаза или головную боль? — спросила Мавра Павловна, вынимая записную книжку и карандаш.

— Окси! — удивился шаман. — Человеческие глаза надо лечить глазами кукушки. Поймай эту птицу, выколи у нее у живой глаза и жидкостью смазывай больные глаза свои...

Мавра Павловна содрогнулась, но снова спросила:

— Я могу записать твои слова?

— Пиши, женщина.

Мавра Павловна поспешно записала в дневник слова Сегуя Кооя. Он же, присев на корточки перед костром, тихо покачивался и что-то бормотал про себя.

— А открытые раны как надо лечить? — осторожно спросила Мавра Павловна.

Шаман повернул к ней безбровое лицо.

— Убей черного дятла, разрежь на куски и прикладывай к ране. Заживет. Быстро-быстро заживет. А когда болит голова, собери ольховые листья и кору и свари отвар. Пей этот отвар. Пей, и голова станет светлой, как вода в ручье.

— Я запишу...

— Пиши, женщина, но больше не мешай мне. Мне надо поговорить с духом болезни.

Шаман закрыл глаза и стал плавно раскачиваться. Освещенный мелькающими языками пламени, он казался то темным, то красным. За его спиной стали Уйбан и Прокопай; в руках у них появилась веревка.

Сат, сат, сат! — забормотал Сегуя Кооя, шаря за спиной, словно отыскивая потерянную вещь. — Сат! — произнес он громче и откинул руку перед удивленным Черским. В руке мерцал желтый, как луна, шаманский бубен. Сегуя Кооя протянул над костром бубен, и он побагровел. В ту минуту Уйбан и Прокопай подскочили к шаману, обвязали его веревкой и ухватились за концы.

Сегуя Кооя притопывал, тихо постукивая колотушкой по бубну. Бубен застонал, будто пожаловался на свое одиночество. Потом шаман приподнялся с корточек, выпрямился и так оглушительно ударил в бубен, что все вздрогнули.

Бубен заревел, словно от боли. Кто-то поспешно кинул под ноги Сегуя Кооя оленью шкуру, он опустился на нее, трижды зевнул и протяжно запел:

Я — большой шаман-хозяин,

Я — шаман длинноволосый,

Тот, что топает подошвой

И пристукивает пяткой.

Вот кому принадлежишь ты,

Вот ты чей, отважный бубен,

В девять полостей звучащий.

Я тебя, могучий бубен,

Делаю пером вороньим

И крылом его шумящим.

Загуди, о бубен, шкура

Двоетравого теленка,

Стань быком, рябым и сизым,

Подчинись руке и воле,

Духу сильного шамана.

Я же твой шаман-хозяин,

Тот шаман длинноволосый,

Тот, что топает подошвой

И пристукивает пяткой...

Сегуя Кооя стал на четвереньки и, громко мыча, трижды обошел бубен, бодая его головой. Касюнги — серебряные и медные украшения на его одежде — жалобно позванивали.

Вдруг он прыгнул на бубен и, нанося оглушительные удары по его бокам, закрутился волчком. Он хрипел, взвизгивал, стонал, погоняя бубен, как лошадь.

Черскому казалось, Сегуя Кооя скачет на лошади-бубне по Верхнему, Среднему и Нижнему мирам — по небу, земле и преисподней. Он видит злых духов, приносящих беды, и добрых духов, посылающих удачу. Он беседует с духами земли, рек, урочищ, выпрашивая у них богатство и радость. Земля поднимается перед ним, как лыжи быстроногого тунгуса, небо нависает, как бахрома на свадебном соне невесты, преисподняя гремит и щелкает, как зубы грызущихся жеребцов.

Оленеводы неотрывно следили за бешеной скачкой шамана по небу, по земле, по преисподней — ведь сейчас только от его могущественного камлания зависят их удачливая охота и сытая жизнь. Загипнотизированные камланием, они начали покачиваться, сначала медленно, потом, все быстрее, быстрее, быстрее...

— Сат, сат, сат! — вторили ему Уйбан и Прокопай. — Уаях, уаях!

Сегуя Кооя слез с бубна и опять запел, но теперь никто не слышал его слов. Он широко разевал рот, будто ловил что-то незримое, таинственное, страшное: оно оказалось уходящей душой бубна. Шаман зажал ее в кулак, сунул в рот, разжевал. Схватив бубен, он выплюнул в него разжеванную душу, полизал тугую кожу и лег навзничь. Его ноги скрючились и переплелись, руки загребали воздух, как воду. Сегуя Кооя плыл по «реке болезней», которая уносит в преисподнюю грешные души умерших. Колотушка мерно, строго, тихо ударяла по бубну.

Среди непонятных слов и восклицаний Черский уловил мягкое, но звучное слово:

— Эмегат, эмегат!

— Что это означает? — спросил он у жены.

Мавра Павловна отрицательно покачала головой.

— Эмегат! — заорал Сегуя Кооя.

Уйбан протянул ему деревянного истуканчика, похожего на худенького человека. Сегуя Кооя схватил истуканчика обеими руками, трижды плюнул на него и бросил в костер. Истуканчик вспыхнул, как сухая береста. Сегуя Кооя торжествующе захохотал.

— Эмегат, эмегат!

Прокопай тотчас же сунул ему другого истуканчика, но только толстого и обмазанного желчью черного ворона. Сегуя Кооя приподнял его над головой и кинулся сам в костер. Он затаптывал пламя, расшвыривая головешки, яростно восклицая:

— Эмегат уаях! Эмегат уаях!

Прокопай и Уйбан натянули концы веревки и выдернули Сегуя Кооя из костра. Он опрокинулся навзничь и потерял сознание. Его сбрызнули ледяной водой. Сегуя Кооя очнулся и заговорил слабым, но веселым голосом, протягивая Черскому толстого истуканчика:

— Возьми его, нюча. Я убил худого духа твоей болезни. Он был гнилым и тощим. Возьми же доброго духа здоровья. Смотри, эмегат толст и силен, как осенний медведь...

Шаман трижды ударил колотушкой по своей голове, потерся щеками о бубен, поставил на нем крест, словно освобождая из бубна добрых духов охоты, богатства, здоровья, и походкой лунатика побрел к реке.

Луна закатилась, костры истаяли, река мерцала, как дым.

Черский находился в состоянии странного оцепенения, вызванного неожиданными и яркими впечатлениями. Время словно отбросило его в глубину веков, к порогу первобытных дней, в сумерки человеческого существования.

Он видел трудолюбивых, честных, гостеприимных и доверчивых людей: всю жизнь они борются с природой, побеждают ее, но и поклоняются ей. Полчища добрых и злых духов властвуют над ними, и каждое божество требует к себе особого внимания...

С земли поднимался туман, змеился между деревьями, и казалось, они повисли в утреннем воздухе. Эта иллюзия усиливалась на берегу реки, где туман заливал и воду и лес. Руки коченели от крупной сизой росы; чтобы согреться, Черский опустил их в воду и почувствовал себя так, словно умылся росой.

— Будет славный денек, — сказал он жене. — Надо мне сходить на вершину вон той сопки, — показал он рукой на самую высокую из горной цепи. — У меня зародилась интересная мысль. Хочу проверить: прав я или не прав?

— Я пойду с тобой, — ответила Мавра Павловна.

Они долго поднимались на одну из вершин Сиен-Томахи. Черский. ошибся. Денек не распогодился. С северо-востока нанесло тучи, начался дождь. Крутая сопка все уходила и уходила в дождливое небо. Голая, унылая, она была завалена пегими обломками разрушенных горных пород. Ноги застревали в расселинах, скользили по валунам, из-под сапог со зловещим шипением ползли каменные ручьи.

Черский остановился, вытер мокрый лоб, посмотрел на жену.

— Ты устал? А до вершины еще не близко. Может, вернемся? — сказала жена.

— Что ты, Мавруша. Я тебя не узнаю.

— Тогда отдохнем немного.

Они присели на камень. Черский протер очки, надел их и стал любоваться мокрыми блестящими камнями. Серые, рыжие, пегие обломки, а между ними черный, похожий на спрессованную паюсную икру камешек. Черский наклонился над ним и, еще не прикасаясь к нему, понял, что это такое. Он узнал его сразу.

Это был касситерит. Черский поднял тяжелый черный камешек, осторожно покачал на ладони, сжал в кулак, потом разжал пальцы. Колючая дрожь пробежала по сердцу, та самая дрожь, что так хорошо известна исследователям, поэтам, влюбленным.

— Смотри, Мавруша, — олово. На этой сопке. Олово на Колыме.

Мавра Павловна тоже покачала на ладони обломок и спрятала в карман.

Муж и жена забыли о времени, о себе, о дожде, моросящем над таежным миром. Они собирали черные, похожие на паюсную икру обломки, складывали их в маленькие пирамидки. Когда ноги задрожали от усталости, Черский и Мавра Павловна опустились на колени. Так, на коленях, они ползли все выше и выше по плачущей дождем сопке.

Промокшие, измазанные грязью, усталые, они доползли до вершины.

— Олово, олово! — звучно и торжественно произнес Черский.

— Какое это богатство для земли русской! И где? В далеком, затерянном крае. И лежит оно бесполезным кладом в местах, которые царское правительство считает пригодными лишь для ссылки государственных преступников. Ну, да ничего. Придет время, и наши потомки снова откроют эти богатства.

Черский выпрямился и огляделся.

На западе громоздились горные цепи, то покрытые снегом, то темные от лесов. И цепи эти шли с северо-запада. На востоке, по левому берегу Колымы возвышались такие же горные цепи. Но цепи эти шли с северо-северо-запада. Это были поперечные горные хребты, соединявшие Колыму с Индигиркой.

А на всех географических картах был показан продольный меридиональный хребет.

— Я все-таки оказываюсь прав. На картах мира эти горы показаны неверно, рассмеялся Черский. — Мавруша, догадка моя подтверждается. Теперь я смело могу исправить географические карты северо-востока нашей страны.

И он объяснил жене, в чем дело.

Маленькая голубоглазая женщина смотрела на мужа, счастливая и гордая за него.

Глава пятнадцатая

Карбас летит по Колыме.

Его захлестывают волны.

А парус, мокрый и тугой,

Раскачивается над холодной,

Над ослепляющей рекой.

Мягко шелестит вода, ветки кустарников вертятся в водоворотах, небо легкое, прозрачное, праздничное.

Горы постепенно раздвигаются, отходя на восток и на запад. Колыма расширяется. С обоих берегов в реку впадают ручьи, речушки, речки.

Водопады обрушиваются в реку, разбрасывая многоцветные брызги, водяной дым рассеивается по Колыме.

Застегнув воротник пальто, сжав на груди руки, Черский сидел на корме корабля. Кружилась голова, слегка знобило, но изнуряющих приступов кашля и кровохарканья не было.

Саша, ловко перебирая голенастыми тонкими ногами, перебрался к отцу, снял с него запотевшие очки, вытер их носовым платком.

— Какое хорошее утро, папа! Как только остановимся, наловлю хариусов. И сварю тебе уху...

— Хорошо, Саша. Жду твоей ухи.

Он смотрел на сына и думал: «Как-то Саша перенесет мою смерть?»

Мальчик видел, с каким терпением отец переносит свои страдания, и сам старался быть мужественным. Как и Мавра Павловна, он научился угадывать желания отца по движениям пальцев, губ, глаз, по его печальным улыбкам.

Черский привлек к себе сына, прижался мягкой бородой к розовой прохладной щеке. «Что бы мне сказать ему такое сильное и простое, как сама жизнь? Где мне взять такие слова, чтобы запали в его сердце и были путеводными звездами? Нет, ничего не надо. Никаких слов. Ни напутствий, ни пожеланий! Пусть остается в неведении до последнего дня. Неведение поможет ему перенести мою смерть».

— Сашенька, позови Степана.

Мавра Павловна насторожилась, видя, как Степан, тяжело покачиваясь, прошел на корму. «Уж не случилось ли что с Иваном? Не плохо ли ему снова?» Она поймала улыбающийся взгляд мужа и успокоилась.

— Тебе маленечко лучше, Диментьич? — спросил проводник, усаживаясь в его ногах.

— Немного повеселее.

— Вот и славно, что хорошо.

— Где мы сейчас находимся?

— Кабыть, скоро остров Пяткова.

— Надо пристать к этому острову.

— А нам выбора другого нету. Хошь не хошь, а пристать надоть. Рибы только-только стало, а я на прошлых стоянках ничего не доспел с рибалкой. А когда нечего чавкать, какая дорога?

— Ты прав, Степан.

— Да ну тебя!

— Степан, наклонись поближе.

Проводник наклонился к уху Черского. Он зашептал горячо и быстро:

— Не сегодня, так завтра наступит мой конец.

— Да ну тебя, Диментьич!

— Не возражай, молчи...

— Молчу.

— Жена и сын останутся совершенно одни в этой пустыне.

— А я на чо, Диментьич? Я чо, человек али волк?

— Я тебя хочу попросить...

— И просить не надоть! Я их не оставлю в беде. Хорошо-ду, плохо-ду, а будем ехать в одной упряжке. Да брось ты думать о смерти. Мы еще с тобой в Нижне-Колымске попригаем, в Якутске попляшем...

— Молчи.

— Молчу.

— Когда меня похоронишь, не задерживайся на месте. Сразу же дальше, вперед. Помоги жене вернуться в Якутск. Академия наук не позабудет тебя.

— Дак я разве для Академии наук стараюсь? Я тебя оберегать должон! Как я людям в глаза посмотрю, если тебя в беде брошу? Немыслимо и подумать...

— Тогда я спокоен...

Праздничное небо незаметно тускнело. На севере собирались тоскливые тучи. Похолодало. Подул ветер, карбас стало подкидывать. Впереди показался остров Пяткова.

Это был пустынный островок, заросший лиственницами и ветлами. Под корнями мокрой травы болезненным холодком дышала вечная мерзлота. О голые береговые утесы плескались колымские волны, галька, шебарша, перекатывалась на песке.

Степан укрыл карбас в маленькой бухточке, установил палатку, натаскал плавника для костра.

— Ты хоть передохнул бы, Степан, — заметила Мавра Павловна.

— На том свете пиридохнем. Я от безделья хуже чумного. Устрою вот бирлогу на ночь, половлю рибки, накормлю вас ухой, и тогда можно на боковую.

Дождевые тучи прошли стороной. А река с прежней неудержимостью все спешила, спешила на север. Вода пошлепывала об утесы, пересчитывала на песке разноцветную гальку. Густые заросли тальников стали рыжими от заката. Путешественники сидели у костра; каждый сосредоточенно думал о своем.

Треск глухариных крыльев разорвал вечернюю тишину. Из тальников выметнулся глухарь и свечой взмыл в небо. Растопырив крылья, он набирал высоту, а на его горле белым маятником раскачивался горностай.

Степан вскинул ружье.

Глухарь и горностай шмякнулись на песок. Саша принес глухаря с перегрызенным горлом и убитого горностая.

— Как же это случилось? — недоуменно спросил Черский.

— Горностай напал на глухаря, а тот с перепугу умчал его в небо.

— А чо? Горностай мастак на такие делишки. Подкрадется к сонному глухарю, цоп его за горло! А глухарь спасается в небо, но куды там! У зверюшки мертвая хватка. Настоящий белый разбойник.

— Такой малюсенький, а нападает на сильную птицу. Ведь глухарь-то куда больше горностая, — сказала Мавра Павловна.

— Глухаря одолеть горностаю — плевое дело. Он, горностаюшко, самого господина сохатого валит, — ответил Степан.

— Да ну тебя! — возразил проводнику Черский его же словами. — Горностай — и сохатого?

— Я чо, вру?

— Не верится что-то! Чтоб горностай — и сохатого.

— Видал своими глазами.

— Ты серьезно, Степан?

— На полном разе.

Степан рассказал, как на реке Лене он увидел обезумевшего сохатого. Сохатый носился по горной круче, взвивался на дыбы, ревел от смертельной боли и, наконец, не выдержав, бросился с обрыва в реку.

—Подхожу я к сохатому, а из уха его горностай выползает. Красный, как головешка. Я к-ак поддам ногой, он аж на пять сажен отлетел. Погубил, стервец, сохатого. Горностай-то сонному сохатому в ухо заползает и начинает череп грызть. До мозгов добирается. Мозги, зверюга, жрать любит. А куда сохатому деться? Спасения не жди. Вот он и кончает жизню свою, как самоубивец...

Черский содрогнулся, но возражать не стал.

— Я иду на рибалку. Сашок, пойдешь?

— А дождь все-таки будет. Задувает низовик. Ты бы, Степан, немножко спирта хлебнул. Не замерзнешь на рыбалке, — сказала Мавра Павловна.

— Этто можно! По спирту я дюже соскучился. Пью-то я редко, да метко.

Мавра Павловна налила спирту. Степан выпил, вытер бороду, крякнул:

— Славно хорошо! Будто Иисус Христос мимо сердца ножками — чап, чап, чап! Я пошел. Поймаю ду, нет ли ду, а пойду...

Черский проследил, как Степан и Саша скрылись в кустах.

— А везёт нам, Мавруша, на проводников. В Саянах Кобелевы, здесь — Степан. Что бы мы делали без таких людей? Пропали бы без их незаметного мужества.

Он замолчал, склонив голову.

— Низовик крепнет, Ваня. Пойдем в палатку, а то продует.

— Баргузин на Байкале покрепче задувал. А этот низовик — пока что легкий зефир.

— А ты на Байкале здоровым был. Орлом был...

— А теперь как мокрая курица, — усмехнулся Черский.

— Ты для меня — всю жизнь орел.

— Эх, Байкал, Байкал! У каждого человека есть незабываемые воспоминания. Мои связаны с Байкалом, да еще с тобой. Ведь я нашел тебя на Байкале.

Ну, допустим, в Иркутске, — смеясь, уточнила Мавра Павловна, — но и для меня Байкал — незабвенное озеро. Сколько там ущелий пройдено, сколько сопок искрещено — не сосчитать.

Он смотрел сквозь дым костра на жену, но мысли его были на далеком, невозвратимом Байкале. Он снова переживал свои путешествия по Восточным Саянам, по Оноту, Китою, загадочной и бурной Оспе-реке. Воспоминания вставали почти осязаемыми картинами: он видел цвета, слышал звуки, обонял запахи.

Перед мысленным взором его возникли проводники Лука Еремеевич Кобелев и его двадцатилетний сын Фрол. Кряжистые фигуры, задубелые лица, узловатые руки, таежное простодушное лукавство в глазах.

Река Оспа ворочает глыбищи, бьется о скалы, как оглашенная. Надо перебираться на левый берег, но упаси бог и помилуй!

«Как нам быть, Лука Еремеевич?»

«Придется перебродить речку-то».

«Легко сказать, а сделать?»

«Фролка; давай бичевку!»

Фрол стоит, обхватив за шеи лошадей, побледневший, со вздрагивающими губами.

«Фролка, давай».

«Боюсь, тятенька. Страховито!»

«Я тебе, сукин сын, испугаюсь!»

Фрол обвязывается бичевой, спускается с лошадьми на берег. Оспа выкидывается на скалы, крутит обломки деревьев. Брызги и пена ослепляют Фрола.

Лука смотрит на сына, Фрол смотрит на отца.

«Али испужался, язенок?» — сквозь рев воды долетает до Черского голос Луки. В его голосе слышится тревога за сына.

Фрол отступает от берега.

«Тятяня, благослови на погибель...»

Лука вышагивает вперед и с размаху ошеломляет сына оплеухой.

— Я тебя, идиёт, благословлю на погибель! Кобелевы не погибают!

Сын молчит. Молчит Черский. Спорить с Лукой бесполезно, да и не нужно. Лука размашисто крестит сына раскоряченными пальцами.

«Благословляю на переправу. Пошел!»

Фрол, ухватив за шеи лошадей, кидается в Оспу. Ревет река. Ржут лошади. Фрол и животные исчезают в водоворотах. Человеческая и лошадиные головы всплывают на середине, их несет к отвесным каменным «щекам». Сжатая этими «щеками», совсем озверела Оспа. Там, в узком проходе, она обрушивается водопадом. Унесет Фрола к водопаду — пропал!

Лука и Черский, напрягая все силы, удерживают бичевой Фрола, Ладони горят от мокрой натянутой бичевы. Слезы на глазах Луки или брызги? Кобелев уже по пояс в воде.

«Отпусти бичеву, едреный шиш! — хрипит Лука. — Ослобони маненько, бичевой парня задавим».

Черский ослабляет конец бичевы.

Фрол уже на левом берегу реки. Перебродил. Отряхивается, фыркает. К Черскому и Кобелеву доносится его ликующий голос.

«Тятенька, жи-во-й я-я!

Гремит победоносное ржание лошадей.

«Ишь ты, едреный шиш!»

«В тебя, Лука Еремеевич».

«В деда пошел! Дед-то у него человек был. Кедр!» Лука Еремеевич выжимает речную пену из бороды. — Пора и нам, господин Черский, на ту сторону шлепать.

Фрол сделал самое трудное — перенес бичеву на левый берег, натянул ее над водой. Теперь, цепляясь за бичеву, как за поручни, можно перебираться. Опасно, но уже можно.

После переправы Лука Еремеевич лукаво хихикнул:

«Не мы с тобой, барин, реку перебродили, а бог перенес. А я, признаться, похлестал маненечко воду, чтобы уластить ее».

«Жаркая переправа была».

«В аду, чать, не горячее? А ты, барин, шибко на середке бледнел».

«Как не побледнеешь, беда ведь».

Новые картины обступают путешественника: память убирает одну, выдвигает другую, заменяет третьей. Семнадцать раз переправлялись они вот такими способами через Оспу. Семнадцать одинаковых по трудностям и разных по случайностям переправ.

Черский всегда прислушивался к словам простых людей, ценил их тонкую наблюдательность и опыт.

«Почему, Лука Еремеевич, соболь такой хищный зверек? Буквально все пожирает?»

«Нет, барин. Соболь белки не ест. Он ведь с белкой все равно что родня. Только соболь будто постарше, попочетнее. Он вроде как жандармский офицер перед становым приставом...»

После этого разговора Черский много, раз потрошил соболиные желудки и не нашел в них беличьих останков.

«Над этим фактом стоит задуматься, — записал он в путевой дневник. — Он может привести к интересным выводам в зоологии».

Блистательная память еще никогда не подводила путешественника. Он помнил тысячи фактов, сотни имен, мог восстанавливать по деталям любое событие из своих путешествий. Он цитировал на память труды ученых, не пропуская знаков препинания. А что же говорить о собственных дневниках и записях?