Глава 1

Огромный купол неба, мерцающий мириадами звезд, опрокинулся над просторной равниной Западно-Сибирской низменности. В ней терялся захолустный город Омск, грязный и неуютный, с невысокими деревянными домами. Ни в одном из них не было света, и только на задворках поповского дома из оконца заброшенной бани пробивалась неширокая светлая полоска. Но вот слабо вспыхнула еще одна — в отворенной двери. Из бани, низко пригнувшись, вышел высокий, стройный человек, лет девятнадцати. Он был в старой солдатской форме, в разбитых сапогах.

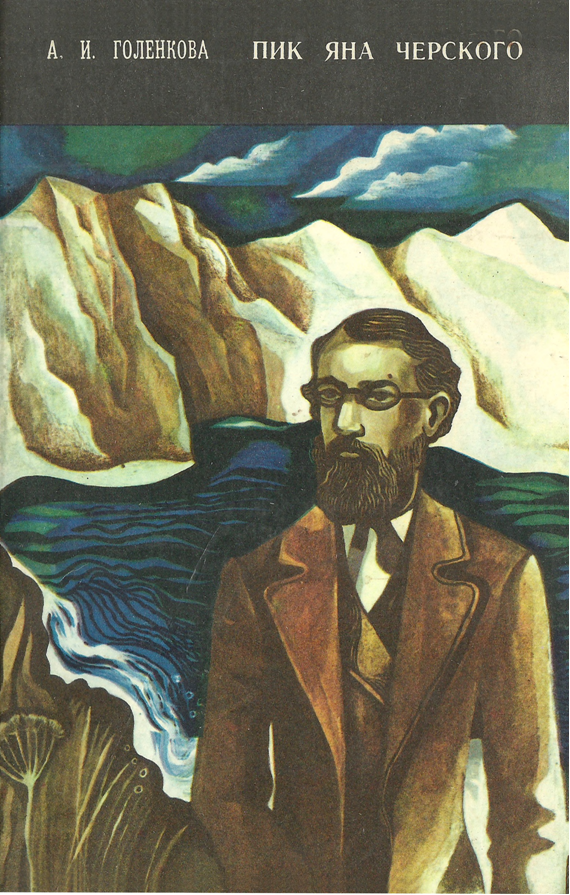

На его крупной голове буйно росли русые волосы с золотистым оттенком. Темные брови и ресницы составляли контраст с ярко лучистыми голубыми глазами, немного выпуклыми. Черты лица его были правильны, заостренный подбородок чуть выдавался вперед. Лицо его было из тех редких, на которых никогда не бывает равнодушия: на них беспрестанно видна смена чувств и мыслей — верная примета немалой одаренности натуры. Это был Ян Черский. Сомкнув пальцы рук, он прижал их к груди и, запрокинув голову, принялся пристально разглядывать небо в самом зените. Каким недобрым ветром занесло его в сибирскую глушь? Кто он и откуда?

Утро его жизни началось лучезарно в родном имении отца, богатого помещика в Витебской губернии. Детство Яна было безоблачным, пока не минуло ему десяти лет. В этом возрасте он перенес первый удар судьбы — смерть отца. Шли годы, он подрастал, но оставался таким же чувствительным к своим и к чужим огорчениям и радостям. Музыка, пение, стихи приводили его в восторг. Само воспитание в семье, которым занималась мать, немало способствовало тому.

Потом его послали в Вильно, определив в дворянский институт. Там он, добросердечный, жизнерадостный, прекрасно воспитанный, вскоре стал душой общества своих сокурсников. Наделенный редкой памятью, с увлечением принялся изучать европейские языки, а еще раньше безукоризненно знал французский. Увлекался танцами, занимался музыкой.

Но его недюжинная природная любознательность оставалась неутоленной. Естественные науки были в полном пренебрежении в шляхетском институте, изучать их считалось делом, недостойным аристократов.

В эту пору огневым вихрем взметнулось восстание 1863 года и пронеслось из конца в конец по всему царству Польскому. Оно подхватило, зажгло впечатлительного Яна, потрясло его, увлекло беззаветно. Бороться за волю соотечественников, за их счастье, что может быть выше и более свято!? Он оставил институт, Вильно и бежал в повстанческий отряд Николая Витковского, выходца из крестьян.

Когда восстание было подавлено, восемнадцатилетнего Яна Черского сослали в Сибирь навечно штрафным солдатом. Чем дальше продвигался он со своей партией по этапам вглубь ужасной для него страны, тем больше казалось, что приближается к пропасти. И в ней ему оставаться навсегда... В ней и сгинуть бесславно. Мысль об этом повергала его то в безысходное отчаяние, то в такую апатию, что, казалось, душная мгла окутывала со всех сторон. Ни малейшего просвета в ней! Наконец добрался он до Ишима.

Здесь, на этапе, их партия встретилась с ранее прибывшей и задержалась из-за каких-то неурядиц. Как ни безразличен был Черский ко всему, а невольно заметил в той партии необычного арестанта. С первой же встречи запомнились его выразительные большие серые глаза. Он был деловито оживлен. Сразу же принялся разбирать свои вещи, извлекать какие-то коробочки и с интересом разглядывал их. Потом взялся клеить новые.

Назавтра он поднялся раньше всех. Прежде всего начал тщательно выбривать чуть заросший подбородок. Затем так же старательно принялся холить свои узенькие усы-стрелки. После завтрака он быстро собрался и куда-то исчез. Среди арестантов, заросших, опустившихся, изнывающих от безделья и скуки на этапах, этот поневоле возбуждал к себе чувство любопытства.

Вскоре он поразил тем, что каждодневно и подолгу стал отлучаться из этапной избы. Издали Ян не однажды видел, как этот арестант что-то ищет на берегу реки и на окрестных полях. А когда он возвращался, у него бывало такое выражение лица, будто нашел сокровище. Природная любознательность Яна проснулась и однажды повела следом за этим загадочным искателем. Шел он поодаль от него, потом неожиданно потерял из вида — тот скрылся за перелеском. Потом как в реку канул — она была совсем рядом. Выйдя на невысокий обрыв берега и оглядевшись по сторонам, Ян заметил незнакомца у самого подножия обрыва. Он с азартом разрывал рыхлую породу небольшой лопаткой с коротким черешком, которую обычно привязывал к поясу, отправляясь на свои поиски.

Долго наблюдал Ян за его безудержной работой, дивясь той увлеченности, с которой он предавался ей. Неожиданно незнакомец радостно воскликнул, доставая из только что отваленного кома породы крошечную раковину. Он. с безмерной осторожностью очистил ее, положил на ладонь, зачем-то принялся бережно дуть на нее и разглядывать такими глазами, словно это была не серая ракушечка, а алмаз дивной красоты.

Пораженный Ян не сводил с него глаз. Искатель вдруг рассмеялся н произнес:

—Несомненно она! — Тут он добавил каких-то два латинских слова, незнакомых Яну, вскинул голову и только теперь заметил постороннего. Ничуть не удивился тому, а простодушно обрадовался я заговорил, как с добрым старым знакомым.

— Посмотрите, несомненно она! — и опять назвал ее по-латыни. — Никак не ожидал встретить ее здесь! Находил немало других, но эта!.. — Он, спохватившись, гостеприимно предложил: — Да вы прыгайте сюда.

Ян тотчас спружинил ноги и ловко слетел вниз, очутившись рядом с незнакомцем. Тот поднес раковину к самым его глазам и пустился вдохновенно рассказывать, кто она такая, где и кто находил ее прежде и что за существо жило в ней многие миллионы лег назад. Ошеломленный этим бурным словесным потоком, Ян больше всего был поражен тем, что видел крошечный домик существа, жившего в сказочно далекие времена. В нем просыпалась не только любознательность, но и взыграло воображение. Вбирая в себя стремительный поток слов незнакомца, Ян представлял, как в чудовищно давние времена на этом самом месте разливался огромный морской водоем, в котором по дну ползала «она», неся на себе этот домик. Ее так давно нет в живых, а он пролежал миллионы лет! Как это представить?.. Другие люди, конечно, встречали такие же раковинки здесь, но даже не подозревали, что это такое? Он едва увидел, как сразу понял... Искатель казался ему чудесным провидцем.

Тот спохватился и представился:

— Александр Лаврентьевич Чекановский. Кандидат естественных наук. Участник польского восстания. Иду в Восточную Сибирь на каторгу — на шесть лет. А по пути исследую, когда к тому есть возможность.

Ян назвал себя. И как-то сразу, точно прорвало в нем невидимую плотину, наглухо закрывавшую его в пути от мира, принялся рассказывать о себе. Александр Лаврентьевич поискал вокруг глазами, заметил невдалеке выброшенный волнами ствол старого дерева и предложил его вместо кресел. Усевшись на него рядом с Чекановским, Ян продолжал, как на исповеди. Он видел, как внимательно и сочувственно слушает его Александр Лаврентьевич, и спешил излить перед ним все наболевшее.

Когда Ян замолчал, тотчас заговорил Чекановский, тоже страстно, взволнованно. Он принялся убеждать, что не так страшна Сибирь и ссылка в ней, даже вечная. Надо только найти себе занятие по душе, необходимо учиться, затем работать. Судьба переменчива, и кто знает, как она повернет?.. Надо верить в себя, в свои силы.

— Вы ещё так юны! У вас вся жизнь впереди. Только но давайте воли мрачным мыслям — это самое опасное в нашем положении! — закончил он горячо.

На этап они возвращались вместе.

В этот вечер впервые за время этапного пути Ян очнулся. В окружавшей его прежде душной темени как бы пробился яркий луч света. Он манил его к себе неудержимо. Ян долго не мог заснуть, перебирая в памяти все виденное и слышанное в минувший день.

Назавтра само собой случилось, что едва Чекановский тронулся в путь, привязав к поясу свою лопатку, как Черский очутился подле него. Но Александр Лаврентьевич был не один, а с товарищем почти одних лет с ним, Николаем Гартунгом. Он представил его как своего лучшего друга, естествоиспытателя и химика. Тот был вооружен сачком для ловли насекомых.

До реки дошли все вместе, а там Гартунг свернул в лес, начав свою охоту на бабочек, жуков, стрекоз. Чекановский же направился вдоль берега к тому месту, где накануне нашел раковинку. Дойдя до него, он тотчас принялся неутомимо рыть податливую наносную породу, рассматривая каждый отваленный ком ее, а некоторые разминал руками. Когда он устал, Ян с готовностью принял от него лопату и торопливо начал копать, зорко присматриваясь к каждой гальке, комочку, хотя бы отдаленно напоминающих остов ракушки. Александр Лаврентьевич продолжал тщательно исследовать отваленную им породу.

Перевалило уже за полдень, когда они, изрядно утомившись, уселись на песчаном берегу и, отдыхая, стали любоваться плавным течением реки.

Александр Лаврентьевич о чем-то глубоко задумался. Яну он казался мудрецом и почему-то старым, хотя было ему тридцать лет, да и выглядел чуть постарше, несмотря на сильное истощение.

Он временами принимался подкручивать правый ус, почти касаясь локтем плеча рядом сидевшего Яна и не замечая того. Его стрельчатые усы с концами, напоминающими шильца, задорно топорщились и запомнились Яну с первой встречи. И глаза его — тоже необычайные. Сейчас он старался угадать, какая мысль билась в них? — Но напрасно. Чувствовал себя в сравнении с ним беспомощным ребенком. Этот мудрец всевидящим взглядом, наверное, проникает во все, что было миллионы лет назад не только здесь, но и в других концах земли и что случится на ней в грядущем.

Сам Ян видел только искрящуюся под солнцем реку, лес за ней, слышал всплески волк и щебетание птиц, ощущал тепло солнца — от всего этого несказанно хорошо было на душе. Но что он знал о реках, о лесе — о жизни их, о земле, по которой проехал столько верст, наконец, о самом солнце?.. «Я живу, как слепой!»— неожиданно подумал он с грустью и обидой за себя.

Вокруг порхали бабочки. Одна, пестро окрашенная, села ему на колено, сложив крылышки. Он почти бессознательно протянул осторожно руку, схватил ее и начал разглядывать.

Александр Лаврентьевич повернулся к нему и обрадованно произнес:

— А, крапивница! — Как будто увидел дорогое ему существо. — Помню ее с самого раннего детства. Она была первой бабочкой, которая страшно удивила меня своими превращениями как в сказке! Однажды, вот в такой же летний день, перелезал я через забор, да вдруг сорвался, и... в крапиву. Руки, лицо жжет, а перед самым носом на земле блестит комочек... золота! Формы оно невиданной: угадывается в нем тупая головка и что-то вроде туловища и толстого хвоста. Взял я его на ладонь, а оно как пошевелит хвостом,— Чудо!.. Полетел я с ним к отцу. Он был у меня страстным естествоиспытателем, особенно увлекался насекомыми. Показал ему находку. Стал допытываться, что это такое? Он, не отвечая мне, посоветовал самому разгадать. Принес скляночку, положил в нее мое сокровище, обвязал горло склянки марлей и предложил мне каждый день наблюдать, что будет дальше? Меня качало лихорадить от нетерпения. Едва утром подымусь с постели — прежде к склянке. Днем, чем бы ни занимался, бегу смотреть, что с моим «золотом»? А оно лежит и даже хвостом не шевелит. Терпение мое начало истощаться.

Как-то днем подбегаю и вижу: то, что было золотым комочком, лопнуло. Лежит оно пустым мешочком. А из него еще не совсем вышла мокрая бабочка со смятыми крылышками. — Опять чудо!.. Бабочка была крапивница, как сказал мне отец. С того времени я тоже увлекся насекомыми. Помогал отцу собирать коллекцию их, но больше всего любил наблюдать за бесподобными превращениями при их развитии. У нас была роскошная коллекция насекомых. Интерес к ним так и остался у меня до сих пор. По дороге сюда, пока шли из Киева от этапа к этапу, мы с Николаем Гартунгом тоже собрали большую коллекцию их. Есть в ней немало видов, еще неизвестных науке.

— А я совсем их не знаю, — сокрушенно произнес Ян, думая о том, что даже мир насекомых, который перед глазами на каждом шагу, ему абсолютно неизвестен. — Вижу каждый день, и ни одно мне не знакомо. Различаю только — бабочки, жуки, стрекозы.

— Не унывайте! — ободрил Александр Лаврентьевич. — Если хотите, я помогу вам. Сегодня вечером посмотрим нашу коллекцию.

Ян с радостью согласился и благодарно посмотрел на своего собеседника. Тот сказал:

— Хорошо! А теперь давайте еще поищем древних обитателей бывших здешних водоемов.

Ян вызвался копать первым, Александр Лаврентьевич внимательно просматривал породу. Но в этот день им не повезло. Возвратились на этап с пустыми руками. Вечером Александр Лаврентьевич показал Яну коллекцию насекомых и, заметив как он с нарастающим любопытством разглядывает ее, пустился с увлечением рассказывать, где и какое насекомое поймано, чем оно интересно.

Вступил в разговор и Николай Гартунг, показывая свои сборы минувшего дня. Он явно волновался и без надобности поминутно приглаживал темные, слегка вьющиеся волосы. Карие небольшие глаза его светились застенчивой радостью. Во всем облике его теперь было что-то детски простодушное, доверчивое. Смотрел он обычно прямо, серьезно. Но когда улыбался, все лицо очень хорошело, и в ответ ему невозможно было не улыбнуться. Я уже всем сердцем потянулся к нему.

Однажды Гартунг, просияв лицом, начал рассказывать о крошечном существе с прозрачными крылышками, испещренными черными прожилками, которое лежало у него в отдельной коробочке. На взгляд Яна, в этой букашке не было решительно ничего особенного. Если бы сам встретил ее, то просто раздавил бы. К насекомым, как все, среди кого вращался прежде, не питал ничего, кроме презрительного пренебрежения или отвращения.

А тут двое таких необыкновенных людей рассматривают букашку, как драгоценность, увлечены ею, словно дети. Александр Лаврентьевич достал даже увеличительное стекло и через него стал разглядывать насекомое, вслух подсчитывая у него членики в ножках, в усиках. Ян с любопытством присматривался к необычному стеклу в его руках. Перехватив его взгляд, исследователь мимоходом объяснил:

— Эту линзу я отшлифовал из осколков графина во время пути сюда. Мы с Николаем, — он кивнул на товарища, — изучали тогда муравьев, а лупы не было, — Он продолжал подсчет члеников. Потом разглядел что-то необыкновенное в строении головы, брюшка и оживленно заговорил, обращаясь к Гартунгу и пересыпая свою речь латинскими названиями. Наконец, передал ему линзу и драгоценную находку. Тот прямо-таки впился глазами через стекло в голову насекомого. Потом взял из рук Чекановского определитель, долго в нем что-то искал и, подумав, как-то нерешительно, но с явным волнением произнес:

— Я думаю... новый род.

— Да! — подтвердил Чекановский. — Я рад за тебя, Николай! Ты первый нашел представителя нового рода в этой стране. — Он пожал ему руку, а потом встал и обнял товарища.

Все это было так необычно, удивительно для Яна. Долго он не мог заснуть в ту ночь — мешало радостное, непонятное волнение. Впервые за всю жизнь он встретил людей, вполне довольных тем, что изучают каких-то букашек и где? В пути на каторгу!.. Он понемногу прозревал, что дело тут не в букашках или ракушках, а в том, что люди ищут неизвестное и делают открытия. Какую это может доставить радость, видел своими глазами.

Он все думал, что и для него подобное тоже возможно, но надо многое знать — учиться. А где и как?.. Впереди — бессрочная солдатчина. На какое-то время тот мрак, который преследовал его всю дорогу, опять начал застилать все вокруг. Но помалу он стал как бы отодвигаться, а перед глазами все яснее вставала картина: сияет солнце, блещет река, под обрывом на берегу ее стоит Александр Лаврентьевич, держит на ладони ракушечку и потихоньку дует на нее. Чудесная улыбка озаряет его лицо. «Завтра я пойду один, — неожиданно подумал Ян. — Буду копать подальше, в других местах, пока не найду. Подарю ее Александру Лаврентьевичу».

Так и сделал. Поднялся спозаранку, когда все еще спали, выпросил лопату у хозяина этапной избы, разрешение на отлучку у конвоя и отправился вверх по реке. Искал до изнеможения, но понапрасну. Вернулся только к вечеру, еле волоча ноги, страшно огорченный. На вопрос Чекановского, куда же это он исчезал, Ян чистосердечно признался в своем замысле и в неудаче его. Александр Лаврентьевич обрадовался чему-то и значительно произнес:

— В вас, мой юный друг, просыпается естествоиспытатель. Чудесно! Но искать вам лучше со мной, а не одному. Хотя... Я тоже начинал без руководителя в природе. Но они были у меня в университете: профессора Рогович, Феофилактов, Кесслер. Им я обязан, что основательно познакомился с естественными науками, учился же на медицинском факультете, который был совсем не по душе. Помню, как в летние каникулы впервые отправился изучать природу. Моим путеводителем в ней было популярное руководство по геологии. Берегу его, как реликвию...

Он пустился в воспоминания. Рассказывал самозабвенно. С лица его не сходила та самая улыбка, которую Ян увидел при первой встрече с ним. То, что рассказывал Александр Лаврентьевич, не всегда было понятно ему, хотя бы те же фораминиферы, которых он столь одержимо искал в Подольской губернии. Но по тому, как он говорил об этом, явно угадывалось, что студент Чекановский был непередаваемо счастлив этими поисками и находками.

С тем же увлечением Александр Лаврентьевич продолжал вспоминать, как изучал гранаты в Волынской губернии, а потом писал первую свою научную работу по ним и фораминиферам. И как позже, окончив Киевский университет, уехал в Дерптский, чтобы послушать лекции известных профессоров. К тому же мечтал изучать там девон и силур Прибалтики. Для Яна силур с девоном прозвучали как слова незнакомого языка, но он постеснялся спросить, что они значат? Догадавшись о том по выражению его лица, рассказчик с истинным вдохновением пустился описывать эти древнейшие периоды в жизни земли, отстоявшие от современных дней на сотни миллионов лет. О живых существах тех времен он рассказывал так, словно довелось ему видеть их собственными глазами. Перед Яном они вставали тоже будто наяву.

С неменьшим воодушевлением Александр Лаврентьевич начал вспоминать, как в Дерптском университете, в кружке естествоиспытателей подружился с людьми замечательными: Бенедиктом Дыбовским, Фридрихом Шмидтом, необычайно живым, увлекающимся, беззаветно влюбленным в геологию. Вот с ним-то и под руководством профессора Гревингка посчастливилось ему экскурсировать на острове Эзель, по Эстонии два лета сряду и изучать силур тех мест. Как много они дали ему, эти экскурсии! Тогда же решил, что снова займется изучением силура на Днепре, где уже бывал и собрал большую коллекцию моллюсков.

— Дерптский университет закончить мне не удалось.— Не на что стало жить. Пришлось вернуться в Киев.— с грустью закончил Александр Лаврентьевич. — Он помолчал, задумался, взъерошивая свои пышные русые волосы. Потом, точно встрепенувшись, проговорил: — На родине я устроился работать в электротехническую фирму «Сименс и Галске», Но все свободное время просиживал в университете, приводил там в порядок палеонтологические коллекции. И... мечтал! О дальних путешествиях в северную Азию, в которой для натуралиста открытий — непочатый край! Мечтал об Индии. В нее чуть не попал. Бригада фирмы собиралась в эту страну, и я с ней.

Но тут жизнь моя круто повернулась. В Польше, вы ведь знаете, появилась революционная партия «Красных», цель которой — свергнуть так ненавистный нам царизм. В Киеве был филиал ее. Организовал его Стефан Бобровский. Я тоже всей душой отдался борьбе. — Александр Лаврентьевич встал, стремительно прошелся и, овладев собой, почти спокойно продолжал: — В Киеве я встретился с Дыбовским. Он тоже ринулся в борьбу, весь ушел в подготовку восстания, с тем и приезжал к нам из революционного центра... Теперь... мечты мои о северной Азии сбываются. Только иду в нее пешком — уже тысячи верст остались позади. Не упускаю случая вести исследования в ней. — Он горько усмехнулся и добавил: — Не о таком путешествии сюда я мечтал.

У Яна при виде этой усмешки нестерпимо защемило в груди.

В следующие дни они опять были неразлучны. И Гартунг с ними. С утра спешили к реке, В поле, где находили овраги, а в них обнажения пород. Но Гартунг часто отлучался, занятый своей охотой на насекомых. Оставшись вдвоем, Александр Лаврентьевич все чаще рассказывал своему юному спутнику, где и по каким приметам надо искать ископаемую фауну. Ян уже знал — это остатки древних вымерших животных, по которым геологи определяют возраст тех пород, в которых находят их. Известно ему теперь стало, что фауны, пресноводная и морская, встречаются лишь в осадочных породах, возникших на дне бывших водоемов. Он уже пригляделся к этим осадочным, они встречались ежедневно. В душе был рад, что начинает понимать кое-что в окружающей природе. Но главное-то было в том, что он все больше чувствовал, сколь увлекателен сам поиск неизвестного в ней.

Не менее захватывающим были для него и рассказы Александра Лаврентьевича о далеком прошлом земли. Внимал им жадно, воображением и мыслью уносясь в такие дали, что порой чувствовал душевный трепет. В эти минуты рамки видимого мира, как по волшебству, разом раздвигались, и он видел за ними совершенно иной, недосягаемо далекий мир прошлых времен. Это было чудо в своем роде, и с каждым днем Ян все жаждал повторения его. Вечерами он уже не замечал ни грязного этапа, ни шума и сутолоки в нем — всего, что прежде угнетало. Теперь он продолжал грезить тем, чем был полон минувшим днем.

Но настал час, когда все это разом оборвалось: Александр Лаврентьевич с Николаем Гартунгом отправились со своей партией дальше на восток. Для Яна разом все померкло вокруг. Несколько дней он жил, будто в сумерках. Чтобы посветить себе в них, как фонарем, доставал из сундучка две книги, подаренные ему на прощанье Александром Лаврентьевичем. Одна из них была та самая «дорогая реликвия», служившая хозяину ее в молодости путеводителем в геологических поисках, а другая ж популярная по энтомологии со множеством рисунков насекомых.

Ян запоем читал книгу по геологии. Однажды под вечер отправился к обрыву на реке. Долго стоял на нем, не шелохнувшись, вперив взгляд на то место, на которое спрыгнул тогда и очутился рядом с Чекановским. Теперь как бы вновь видел открытые серые глаза Александра Лаврентьевича, сияющие безудержной радостью, и чудесную улыбку, и протянутую руку с находкой. Неожиданно его осенило: искать! Ту самую ракушечку, за которой они столько времени охотились с ним, но безуспешно. Александру Лаврентьевичу так хотелось найти хотя бы еще одну такую.

Со всем пылом своей безудержно страстной натуры Ян взялся за поиски раковинки, теперь драгоценной и для него. Он решил, что найдет ее во что бы то ни стало. Потом узнает, где будет на каторге его дорогой и первый учитель-натуралист, и пошлет ее ему. То, что ускользнуло от Чекановского, искушенного исследователя, само собой далось в руки Яну Черскому в первый же день, когда он начал искать один. Заветная раковина попала ему на глаза в обрыве дальнего оврага, высунувшись на свет божий своим заостренным концом. Надо ли рассказывать, как начинающий следопыт очищал ее от приставшей земли, какими глазами разглядывал, как потихонечку дул на нее, не зная зачем. Наконец, как летел с нею к этапу, перемахивая через рытвины на пути. В этапной избе он то разглядывал ее, то опускал в карман, а потом поминутно прикасался к нему, чтобы убедиться, что она там. Уже поздно вечером, когда почти все спали, он зашил ее дорогой талисман — под борт арестантского халата.

Глава 2

Весь остальной путь до Омска Ян Черский шел, согреваемый этим талисманом и подаренными книгами, которые читал на этапных остановках. На последних иногда ловил насекомых самодельным сачком. Пытался определить их по рисункам в книге, по описаниям в ней. Иногда это удавалось и радовало его. Но чтение руководства по геологии увлекало куда больше: оно давало простор воображению, мысли.

В Омске всю их партию загнали в темную, грязную казарму. Тут вскоре началось переодевание в новую солдатскую форму. Когда очередь дошла до Яна, ему швырнули одежду, как перед тем кидали и другим. Он не успел подхватить сверток, тот шлепнулся на пол. Ян, возмущенный таким обращением, начал было выражать свое негодование, но фельдфебель грубо толкнул его, отпихнул ногой упавшую одежду и зло проговорил:

— Чего встал тут!.. Получай следующий.

— Вы не смеете!.. — крикнул Ян.

— Па-га-вари ты мне, — зловеще процедил фельдфебель. На его скуластом лице выступили багровые пятна. — Этого захотел? — вдруг сорвавшимся голосом в бешенстве закричал он и сунул к самому лицу Яна кулачище в коротких черных волосках. Ян в ужасе отшатнулся. Одна мысль, что его могут ударить в лицо этим страшным кулаком, заставила его содрогнуться. Не помня себя, он подхватил упавший сверток, забился с ним подальше и принялся скидывать арестантский халат. Потом облачился в солдатскую форму. Он весь дрожал от негодования и обиды. Чтобы скрыть это, начал пробираться к двери, намереваясь выйти во двор.

Но вдруг остановился и метнулся обратно к тому месту, где оставил арестантский халат. Тот лежал на полу. Кто-то успел наступить на него, оставив грязный след. Ян быстро поднял его и начал с судорожной поспешностью ощупывать то место, где была зашита раковинка. От нее остались одни крошки. Его талисман был уничтожен. Он тоже почувствовал себя раздавленным. Ночью, лежа на нарах вповалку вместе с другими, он долго не мог уснуть. Слезы душили его. Он боялся разрыдаться. Но ему куда бы легче было. То, что страшило его в пути до самого ишимского этапа, сбывалось, он чувствовал себя уже в пропасти — безвозвратно.

В пути не однажды слышал рассказы о том, что солдат-штрафников за малейшую провинность бьют, сажают в карцер, зуботычинами награждает их все начальство, от мала до велика. Сейчас при мысли, что любой хам в мундире может ударить его, посадить в карцер или выдрать, он приходил в ужас.

Предчувствие не обмануло Яна. Этот фельдфебель запомнил его. Он мстительно искал случая, чтобы уязвить, унизить его или отправить вне очереди в караул. Была у него противная привычка кстати и некстати говорить: «Поди ты!», произнося гнусаво на свой лад — «Па-ди ты!». Эти ничего не выражающие слова он презрительно цедил, обращаясь то к одному, то к другому солдату, но чаще к Черскому, самому юному среди них. «Па-ди ты какой нежный!» — говорил он ему хрипловатым голосом с явной издевкой. Его маленькие темные глаза, прятавшиеся в жирных складках век, злобно, торжествующе посверкивали. Этот его взгляд преследовал Яна, настигал часто врасплох и приводил то в замешательство, то вызывал целую бурю негодования, но бессильную — про себя. Яну куда легче было сносить грубое хамство других офицеров, чем это.

Солдаты прозвали наневистного им фельдфебеля «внутренне волосатым». Иногда он внезапно менял тактику и, выкатив в бешенстве глаза, надсадно кричал: «Этого хочешь?» И тотчас подносил свой кулачище к глазам Яна. Насладившись произведенным действием, он внезапно опускал его, повертывался и уходил, презрительно сплюнув. Иногда говорил: «Руки об тебя, об молокососа, марать!» А других бил и с размаха — в кровь. По его милости Ян уже отсидел в карцере. Но даже в нем ему было легче, чем ожидать, что фельдфебель размозжит ему когда-нибудь лицо. Это было ужасно для него.

Так началась служба Яна в штрафной роте. Каждый следующий день был точным повторением предыдущего — с утра до вечера муштра, скверное питание, тяжелый сон в душной казарме. Миновал месяц, второй, более полугода. Сумеречная, дико бессмысленная жизнь продолжалась без малейших изменений. У Яна уже недоставало сил, чтобы выдержать ее. Он чувствовал себя, как под прессом, который выжимал из него последние жизненные соки.

...Не кончилось бы добром для него такое бытие, не пошли ему судьба случайно замечательного его соотечественника Квятковского, человека необъятных знаний, страстного поклонника и собирателя книг. В его богатейшей библиотеке было много редких научно-популярных и научных книг. Но доступ к ним был только избранным. В числе их оказался и Черский. Читать ему по вечерам в казарме, еле освещенной, было почти невозможно. Да мешал там нескончаемый говор, шум. А книги манили его неотступно.

Днем, пока его гоняли в строю, муштровали на разные лады или отправляли в караулы, шла по-прежнему жизнь, как в сумерках. Но едва наступал вечер, Ян уединялся в поповской бане и со страниц книг лился ослепительным потоком свет знаний. Тогда Ян, воспламенившись, начинал жить прекрасными мгновениями, наслаждаясь тем высшим, что дано человеку — познанием. И не было в эти часы во всем Омске кого-нибудь более счастливого, чем он.

Вот в один из таких поздних вечеров вышел он из бани, ецепил пальцы рук в «замок», запрокинул голову и начал созерцать небо в зените. Перед тем он при коптящем пламени свечи с упоением читал популярную книгу по астрономии, данную ему Квятковским. Теперь охватывал небо как бы двойным зрением: и то, что было перед глазами, и то, что рисовалось воображению. Каждая звезда — не мерцающая точка, а огромное светило. Вокруг многих из них тоже кружатся спутники-планеты, подобные Земле, Марсу, Юпитеру. И на них разлита жизнь, неизвестная, загадочная. Позабыв решительно обо всем, он размечтался об этой внеземной жизни, пытаясь хотя бы смутно представить ее. Наконец, он вернулся в баню и снова жадно припал глазами к книге. Небольшая светлая полоска еще долго лежала перед его оконцем.

Минул почти год, как Ян Черский попал в Омский линейный батальон. Судьба снова свела его с необыкновенным человеком, Григорием Николаевичем Потаниным. Он был старше его на десять лет и только что вернулся из научной экспедиции по Средней Азии. Его оставили в Омске при генерал-губернаторе переводчиком татарского языка. А еще служил он в губернском совете, занимаясь делопроизводством по делам инородцев и крестьян. Прослышав, что Черский великолепно владеет европейскими языками, он поспешил познакомиться с ним и пригласил его к себе.

Ян был очарован им, особенно его детской непосредственностью, доверчивостью, редкостной сердечностью, а вместе с тем бурной энергией. Разговорились и как-то сразу и быстро сошлись по душам. Лицо Григория Николаевича не было красиво, но обаятельно выражением своим. Нередко оно озарялось истинным вдохновением, особенно, когда он рассказывал о виденных им местах в Средней Азии. Ему иногда, недоставало слов, чтобы, живописать их, но многое договаривали его необычно живые, выразительные карие глаза, светившиеся так мягко и сердечно. Да и мимикой лица он тоже помогал немало своему рассказу.

На Черского сильнее всего действовала эта немая часть его повествования: она будоражила его воображение, им он дорисовывал недосказанное Григорием Николаевичем. Оттого услышанное виделось ему особенно ярко.

Впервые в жизни он встретил путешественника да еще по мало известным странам с неописуемо красочной природой. Рассказы Потанина зажгли в нем мечту своими глазами увидеть снежные поднебесные хребты Заилийского Ала-Тау, перевал Алтын-Эмель. Возвращаясь от Григория Николаевича уже в глухую полночь по пустынным улицам города, он неожиданно для себя начал напевать жизнерадостный мотив мазурки. Это впервые с тех пор, как бежал из дворянского института в повстанческий отряд Витковского.

Пел с бессознательным ощущением особой радости, с какой птицы встречают занимающуюся зарю. Перед глазами его возникали никогда не виданные картины. То представлялось ему высокогорное озеро Иссык, наполненное изумрудно-зеленой водой, то водопад в той же долине, летящий вниз сплошной белой завесой. А по берегам дикие яблони, абрикосы. В небо упираются вершины Заилийского Ала-Тау, сверкающие вечными снегами.

Никто из русских не видел еще этого земного рая. Потанину с отрядом казаков под начальством Перемышльского посчастливилось провести в нем почти год, пока зимовали в долине Иссык, а потом строили укрепление Верный на реке Алма-Атинке. Они присоединили к России этот среднеазиатский край, завоевав его мирным путем. В глазах Яна все это было несказанно романтично.

Так же явственно начала ему рисоваться поездка Потанина в китайский город Кульджу. Ему просто виделось, как поднявшись на перевал Алтан-Эмель, Григорий Николаевич оставил позади холодную Сибирь, а спустившись с него, въехал в страну тепла и света. Впереди перед ним маячила гряда гор, за нею — не то бескрайняя даль, не то облака. Путешественнику почудилось, что видит всю Китайскую империю до самого Тихого океана. Теперь то же самое представилось Яну. Как бы он был счастлив, если бы подобное свершилось с ним наяву!..

Назавтра вечером он снова был у Потанина. Само собой так вышло, что начал рассказывать о том, как в заброшенной поповской бане читал книги чуть не целыми ночами, а потом мечтал, думал. Григорий Николаевич весь подался к нему. Его глаза все больше теплели, искрились, а на лице проступало такое выражение, как будто слушал не простую речь, а музыку, взволновавшую его до глубины души.

— Вам надо учиться! — воскликнул он горячо, убежденно, едва Ян умолк.

— Где?..— с отчаянием спросил тот. — Как могу учиться, когда обречен быть вечно штрафным солдатом!

— Все равно — надо учиться! Пока самостоятельно. — С еще большей страстностью продолжал Григорий Николаевич. И принялся уверять, чего только иной раз не бывает в жизни! В доказательство того поведал свою собственную историю.

Детство ему досталось трудное — пяти лет потерял мать. Потом отца, казачьего офицера, разжаловали и посадили в тюрьму. Пришлось мальчонкой жить у дяди, жена которого не терпела приемыша и нещадно наказывала. Через два года умер дядя. Вернулся он, маленький Гриша, в родной Пресновск к отцу. Его в то время взял на работу в огород и строить церковь полковник Эллизен, а Гришу к себе и стал воспитывать вместе со своими детьми. Было вокруг дома полковника множество роскошных цветников. Они поражали своей красотой, разнообразием. С тех пор и пристрастился к растениям. А полковница привила любовь к науке, к литературе.

Едва минуло ему восемь лет — прочел «Робинзона Крузо» и стал страстно мечтать о морских путешествиях. Потом, годы спустя, о сухопутных. Это уже в Омском кадетском корпусе, в котором подружился с даровитым подростком Чоканом Валихановым. Вместе с ним запоем читали описание путешествий Палласа по Сибири и мечтали сами совершить такие. После окончания корпуса надолго расстались с Чоканом.

Он, Григорий Потанин, служил казачьим офицером сначала в Семиречье, потом на Алтае, в станице Чарышской, и с большим увлечением собирал там гербарий растений. После того снова очутился в Омске. Здесь пришлось заниматься скучным делом — проверкой шнуровых книг в войсковом правлении. Опять встретился с Валихановым. Тот страстно мечтал о поступлении в Петербургский университет, чтобы изучать в нем восточные языки (а потом проникнуть в Китай, еще недоступный для европейцев). Хотелось ему и того больше — побывать на чудесном высокогорном озере Кукунор, окруженном высочайшими горами со снежными вершинами. «Это как в сказке!— говорил он прерывающимся от волнения голосом. — Я читал про них в сочинении Гумбольдта». — И так чудно сверкали его глаза.

Слушая его, Григорий тоже начал грезить университетом и Кукунором. Но знал, что для него-то мечты эти несбыточны. Как офицер казачьего войска, он должен был прослужить в нем по закону двадцать пять лет и только в Сибири. Лишь урывками мог здесь собирать растения. Вот в чем было его горе! А мечты о путешествиях в неизведанные страны стали уже заветными — на всю жизнь! Но как им сбыться?..

Тут, в Омске, по просьбе Чокана начал выписки из документов губернского архива и невольно увлекся. В документах этих (а сохранились они с половины семнадцатого века) было много интересного о связях русских с князьями Джунгарского ханства, с главами казахских родов, о торговле с Туркестаном. Но еще больше в то время увлекали его книги по естественной истории, одна из них запомнилась особо — Семашко «Фауна России».

Однажды, когда сидел в архиве, открылась дверь, и в сопровождении Валиханова вошел сам президент Всероссийского Географического общества Петр Петрович Семенов — тоже как в сказке! Ему, безвестному казачьему офицеру, нанес визит такой ученый! Он тогда возвращался из экспедиции по Тянь-Шаню. Чокан рассказал ему о выписках Потанина, о его гербарии и о том, что, получая мизерное жалованье, Григорий выписывает дорогой журнал Всероссийского Географического общества. Все это заинтересовало прославленного ученого. Поговорив с Потаниным, пригласил его к себе и познакомил со своим путевыми заметками. А в следующие встречи, как вспоминал годы спустя, старался в нем развить любовь к естествознанию и к самой природе. Григорий Потанин был тронут этим до глубины души. И взволновался без меры, когда Петр Петрович начал советовать ему поступать в столичный университет, он обещал через своего родственника, важного сановника, устроить это, не преступая закона.

Так, с его нежданной-негаданной помощью и очутился он, казачий офицер, в Петербургском университете. Перебивался в нем кое-как. Обедал в складчину с друзьями: Ядринцевым, Наумовым, Куклиным. Покупали ситного хлеба, вареного картофеля с маслом, тертого зеленого сыра и одну бутылку кваса. А на завтра и ужин был один чай с сухарями, которые брали в долг. Спать приходилось на голых досках, покрытых простынями. Но много и увлеченно читали, посещали музеи, выставки. Весной делали экскурсии вокруг города. На лето с Куклиным уехали в деревню под Калугу, чтобы изучать растения. Перед тем долго копили деньги, экономя их на еде, чтобы купить себе руководство «Русская флора» Ледебура. Его рекомендовал им Семенов. Заплатили за эту книгу двадцать четыре рубля. Григорий Николаевич, мечтая о будущих путешествиях, готовился к ним как ботаник.

Так миновало два года и наступил третий. Тут в университете разразились студенческие волнения. Григорий Потанин одним из первых бросился в их водоворот. Когда они были подавлены и университет закрыт, он очутился в Петропавловской крепости.

Потом, освободившись из нее, решил с друзьями своими — Ядринцевым и Наумовым — возвратиться в родную Сибирь. Все вместе мечтали устраивать в ней публичные библиотеки, читать лекции, писать в местные газеты, совершать научные экскурсии и собирать коллекции для музеев, одним словом, заниматься просветительством.

Перед отъездом он зашел к Петру Петровичу Семенову и попросил его написать генерал-губернатору Западной Сибири о том, что в управляемом им крае будет жить преданный науке просвещенный человек. Семенов такого письма не дал, а определил просителя в экспедицию астронома Струве. Она ежегодно выезжала в местности, от горного Алтая до Джунгарского Ала-Тау для определения широты и долготы различных пунктов. О таком счастье Григорию Николаевичу и во сне не снилось.

Два года он путешествовал со Струве. Побывал у подножья Калбинского хребта на Алтае, на среднеазиатском озере Марка-куль, не однажды — на Зайсане, на хребте Тарбагатай, с которого привез богатую коллекцию растений. А в придачу незабываемых впечатлений на всю жизнь. Вот о них-то он с истинно поэтическим вдохновением и рассказывал Яну Черскому. А еще — о своей будущей мечте. Он горячо верил, что она сбудется, хотя пока не представлял, каким чудом. Он уповал на счастливый случай. Мечта эта завладела им неотступно еще в университете, когда прочел книгу Александра Гумбольдта «Центральная Азия». В ней было описано озеро Кукунор (Синее) и окружавшие его величественные горы со снежными пиками. Местные жители называли их патриархами. Ни один европеец не бывал еще на берегах этого озера. Григорию Потанину нестерпимо захотелось увидеть его своими глазами. Еще в той книге упоминалась примечательная гора на Тянь-Шане — действующий вулкан. Но сам Гумбольдт не видел. Посмотреть, в самом ли деле это не потухший вулкан, было для Потанина мечтой.

А пока он служил при генерал-губернаторе и в свободные часы запоем читал книги по естественной истории. В последнее время — труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Он с таким восторгом отзывался о нем, что Яну тоже захотелось познакомиться с этой книгой. Григорий Николаевич пообещал дать ее, как только закончит чтение.

В тот вечер, возвращаясь от него, Ян долго бродил по пустынному Омску. В казарму идти не хотелось, чтобы не потушить того светлого, что зажглось в душе его после рассказов Григория Николаевича. Он тоже размечтался о путешествиях в далекие страны, где можно увидеть и открыть никому еще не известное.

Потом само собой подумалось, что для того надо многое знать. Он принялся упорно размышлять о совете Потанина учиться. Не просто читать, что попадет под руку, но изучать науки, как в университете. Только где же достать программы и учебники?..

Назавтра он отправился к своему доброму покровителю Квятковскому, искушенному во всех науках. Тот дал несколько учебных пособий для самообразования и посоветовал изучать их от первого листа до последнего. Но прежде чем взяться за них, Ян с восторгом прочел труд Дарвина. Автор его показался ему просто божеством, все видящим, во все проникающим.

Глава 3

Однажды у Потанина Ян Черский познакомился с инженером Марчевским. Он был высок, сухощав и с целой гривой темных волос на массивной голове. Часто прищуривал большие карие глаза, отчего взгляд их становился особо проницательным, но нередко в нем светилась и добродушная усмешка. Любил он приговаривать: «С вашего позволения». Григорий Николаевич называл его паном Марчевским и, как позже узнал Черский, все окружающие — тоже.

— С вашего позволения, я закурю? — обратился Марчевский к Яну. Тот даже смутился. Уже отвык от светского обращения, ежедневно слыша грубые окрики, понукания и неприличную брань.

Марчевский достал трубку с тонким чубуком, на котором красовалась... голова льва, изваянная с тончайшим мастерством. В нее он начал набивать табак. Ян с изумлением заметил поразительное сходство в выражении глаз этой головы и хозяина трубки — они так же усмехнулись в характерном прищуре. Пан Марчевский не без удовольствия наблюдал, какое впечатление произвел своим творением на нового знакомого. Дал ему получше разглядеть его.

— Изваял я эту голову, когда мне стало совсем не по себе. Это был единственный способ увековечить свою особу здесь, — проговорил он, опять прищуриваясь и усмехаясь. — Тогда же вырезал и трость свою.

Григорий Николаевич быстро встал, взял ее из угла и с восхищением начал показывать Яну. Деревянная извитая, она ни дать, ни взять — змея. Голова ее с большими человечьими глазами покоилась на набалдашнике и смотрела умно, спокойно.

— На востоке у некоторых народов змея была олицетворение мудрости, — начал Марчевский тоном учителя. Но сразу изменил его на добродушно-иронический, проговорив: — Видите, каков я!? Сила льва в моей трубке, мудрость змеи в трости! — Он засмеялся таким подкупающим смехом, ответить на который было невозможно. Ян с радостным удивлением наблюдал, как из этого великолепного пана все больше выступает детски-простодушный человек. С этого дня началась его сердечная привязанность к инженеру Марчевскому.

Новый знакомый с первой же встречи принял в нем самое искреннее участие, когда узнал, что Черский намеревается заняться самообразованием.

— Пан Янек, учитесь! — говорил он на прощание, крепко сжимая его руку. — Учитесь и еще раз — учитесь! В этом спасение ваше. Иначе погибнете здесь!..

В следующую встречу он вручил ему учебник химии и некоторую сумму со словами:

— На это возьмете нужные вам учебные пособия.

Ян-смутился и решительно начал отказываться от денег. Но Марчевский таким тоном сказал: «Берите!», что у Яна не хватило духа отказываться дальше. Марчевский тотчас изменил тон и проникновенно заговорил, что он очень рад за него и желает ему самых больших удач.

Прямота, честность и простодушие Марчевского все больше покоряли Яна. Потом он заметил в нем еще одну привлекательную черту, — он часто напевал без слов веселые мотивы полек, мазурок, когда шагал со своей тростью по улицам города. Напевал их негромко и смотрел себе под ноги.

— Пан Марчевский, вам всегда так весело, что вы поете? — спросил его однажды Ян.

— Нет! Мне не весело, — с грустью ответил тот.— Когда я напеваю, то меньше замечаю мерзости вокруг.

Ян был ошеломлен таким признанием. Чем больше он узнавал Марчевского, тем крепче привязывался к нему. Сильные натуры имели над ним неодолимую власть. Более всего на свете он хотел быть похожим на них, избавиться от излишней чувствительности, которой наградила его природа и воспитание в семье.

Григория Николаевича он уже давно полюбил всей душой. Тот стал для него другом-наставником. Однажды рассказал ему, как на этапе встретился с Чекановским, потом искал для него раковину. Григорий Николаевич слушал с особенным вниманием и неожиданно воскликнул:

— А, знаете, я здесь за городом давно еще находил какие-то раковины моллюсков, конечно, ископаемых. Они были в толщах наносов. Возьмитесь-ка исследовать окрестности Омска в геологическом отношении. — Он говорил это как с человеком, который ничем иным не занимался, а только изучал ископаемых.

Яна этот совет поверг в крайнее смущение, но и обрадовал не меньше. Да было ли для него что-нибудь более увлекательное, чем искать? Он уже испытал это счастье на Ишиме. В тот же день он помчался за город, едва кончилась постылая служба. Раковин там не нашел, но обнаружил — породы в обрывах берега Оми были осадочные. Уж одно это его страшно обрадовало: появилась надежда встретить в них ископаемые останки. Да и Григории Николаевич уже находил раковины, правда, в другом месте.

Прошло немало времени, пока Яну они тоже попали на глаза. Возвращался с ними столь же окрыленным, как с той ракушечкой-талисманом, и сразу — к Потанину. Но даже он не смог определить, какого они вида, рода, пресноводные или морские. А Яну не терпелось узнать это.

С того дня Григорий Николаевич тоже пустился на поиски необходимых литературных пособий для начинающего исследователя. Целыми днями он был занят по службе и в архиве и только вечерами мог уделять этому время. Пересматривал все старые номера научного журнала Всероссийского Географического общества, который выписывал уже много лет. Нашел, правда, немного, но на первый случай и это могло пригодиться Черскому. Посоветовал ему прочесть те лучшие руководства по геологии, с которыми был знаком сам. А прежде всего, подсказал, где и как лучше всего начинать поиски ископаемых.

С этого времени началась у Яна Черского новая полоса жизни, определившая всю его дальнейшую судьбу. Окрестности Омска полюбились ему особенно тем, что дарили все новые и новые находки, которые приносили несказанную радость.

Минуло более года. Ян Черский неистовствовал в своих занятиях науками, как бы закрывая глаза на всю окружающую его, по-прежнему сумеречную, жизнь. Он составил себе обширнейшую программу, в которую включил все предметы по естественной истории от астрономии до антропологии (науке о человеке). Старался постичь их не только в теории, но и на практике. В сарае, рядом с казармой, оборудовал себе химическую лабораторию и проводил в ней всевозможные опыты. В той заброшенной бане, где прежде читал книги, теперь с увлечением готовил анатомические препараты.

Он так набил руку в этом деле, что со временем стал первоклассным препаратором.

Теперь в учебе он был уже не одинок: создался целый кружок из его молодых товарищей солдат, тоже занявшихся самообразованием. В том были «повинны» Марчевский и Потанин. Григория Николаевича в это время уже не было здесь, оп уехал в Томск с намерением заняться публицистикой. Вместе со своими товарищами Ядринцевым и Наумовым он собирался там осуществить давнюю мечту о просветительстве.

Для Яна и в эту пору, как прежде, самым увлекательным были поиски в природе. В осадочных породах он нередко находил ископаемые остатки. Чаще это были раковины моллюсков, которых скопилась целая коллекция. Она была настоящим сокровищем, но Ян еще не знал ей цены. Поначалу просто собирал раковины, не догадываясь даже, в какие времена жили обитатели их, были они морскими или пресноводными, к каким видам принадлежали — искал вслепую. Но даже тогда испытывал непередаваемую радость: лихорадка следопытства начала овладевать им.

Со временем она захватывала все больше по мере того, как он прозревал, пользуясь добытыми руководствами, которые советовал ему Потанин. Они стали для него тем же, чем была «Флора России» Ледебура для самого Григория Николаевича — настоящими путеводителями. У Яна начало закрадываться сомнение: в самом ли деле здешние осадочные породы являются морскими, как утверждали все ученые?.. Когда при случае рассказывал о своих думах, поисках и находках пану Марчевскому, тот приходил в восторг. Он доставал необыкновенную трубку и -говорил:

— С вашего позволения, я закурю?

Глаза его при этом сияли гордым торжеством, конечно, за него, за Черского. Это радовало Яна лучше всяких словесных похвал.

И вот настал день, когда он, безмерно волнуясь, начал писать свою первую научную работу. Мог ли тогда подумать, что его находки ископаемых в окрестностях Омска послужат со временем доказательством того, что неверна теория самого Гумбольдта — научного светила, тоже подобного божеству в глазах Яна. В те дни он не имел еще понятия ни о теории Гумбольдта, ни о том, какую ценность отыскал для науки. Лишь годы спустя, когда его коллекция попала в руки академика Миддендорфа, а затем была обработана немецким профессором Мартенсом, то стало ясным, что взгляд Гумбольдта был не верен. Этот ученый считал — в далеком прошлом Северный ледовитый океан соединялся даже с Аральским морем и заливал Западно-Сибирскую низменность. Но отложения тех времен почти в центре этой низменности, вокруг Омска, оказались пресноводными. Доказательством тому была коллекция Черского.

Так, Ян с первого своего шага в науке совершенно самостоятельно сделал нешуточную находку. Без научных поисков ему теперь и жизнь была не в жизнь. С еще большим увлечением и упорством продолжал набираться знаний из книг, мечтая в будущем посвятить себя науке без остатка. Своими сокровенными чаяниями делился иногда с Марчевским, с Потаниным.

В первый год своего пребывания в Томске Григорий Николаевич писал ему, сердечно радуясь его успехам, иногда советовал, порой подбадривал. Потом вдруг сообщил, что его арестовали, и на том переписка их оборвалась. Ян пытался разузнать, где находится дорогой ему человек, но все старания были напрасны.

Прошло три года. Ян с товарищами все нетерпеливее ожидал дня, когда получит какой-нибудь чин и после того сможет вернуться на родину. Эту веру в них усиленно поддерживал Марчевский. Он, как прежде, напевал, проходя по улицам. Но иногда стал насвистывать мотивы из маршей и шагал притом, как на параде. Своей тростью он сердито постукивал о землю. Ян уже знал, что инженер чем-то выведен из себя, но такое бывало в случаях исключительных.

Как-то под вечер он встретил его. Не ответив на приветствие, что было уж совсем невероятно для него, Марчевский сердито сказал:

— Приходите завтра рано утром к берегу Оми, у входа на базарную площадь и увидите нечто диковинное! — Возможное только в этой варварской стране! — Глаза его пылали гневом, голос слегка дрожал, а лицо покрылось непривычной бледностью.

Не успел Ян и слова сказать, как Марчевский двинулся дальше, продолжая стучать тростью, и похоже старался всадить ее в землю. Ничего не понимая, ошеломленный Ян долго смотрел ему вслед.

Назавтра спозаранку он отправился в указанное Марчевским место. Там уже собрался народ. Слышался говор вполголоса. До Яна доносились непонятные фразы: «Гражданская казнь», «Предание гражданской смерти». В толпе он заметил Марчевского. Глаза у него полыхали гневом, лицо было мрачно. Ян уже начал пробираться к нему, когда вокруг раздались возбужденные голоса: «Везут!.. Везут!». Люди, как по команде , обернулись в одну сторону, вместе с ними и Ян.

Он увидел, как не спеша к площади подвигалась высокая темная колесница. На ней сидел небольшой человек в арестантской одежде, на груди его висела свежеструганная доска с какой-то черной надписью. Когда колесница приблизилась настолько, что можно было разглядеть изможденное, измученное лицо человека, сидевшего на ней, с Яном случилось то же, что бывало с ним не раз во сне. Привидится жуткое — хочется крикнуть во всю мочь, позвать на помощь, а голоса нет. Так и теперь. «Григорий Николаевич!» — собрался он закричать, что было силы, разглядев горящие темные глаза человека, но только простонал. На колеснице сидел... Потанин.

Сквозь завесу слез Ян видел, как Григория Николаевича ввели на эшафот, палач начал привязывать его руки к столбу. Ян задрожал, зажмурился. Прошло несколько минут жуткого безмолвия. Когда Ян раскрыл, замирая от страха, глаза, то увидел: Григорий Николаевич по-прежнему стоит привязанный к столбу. Неподалеку на возвышение взбирается чиновник. Вот он начал читать приговор суда. Как во сне из всего услышанного Ян уловил — Потанину вначале было определено пятнадцать лет каторги. Теперь — пять. Отправят его отсюда в Финляндию, в крепость Свеаборг.

С места гражданской казни он возвращался с Марчевским. Они долго шли молча. Первым заговорил Марчевский.

— Вчера... поздно вечером я узнал — казнить будут Потанина. Еще о том, что в Омске в тюрьме он просидел три года, лишенный свиданий, переписки. Оттого мы не знали ничего о нем... Рассказали мне, что Григорий Николаевич в Томске был не только просветителем. Он руководил там филиалом тайной русской организации «Земля и воля»... В этой варварской стране готовы четвертовать всякого, кто борется за волю ее! В ней возможен этот дикий фарс гражданской казни!.. — Он с маху всадил свою трость в землю и до самого дома не промолвил уже ни слова.

Ян целую неделю ходил, как потерянный. Но мысль не была парализована, она работала с невероятным усилием. За эти дни он будто переродился и отвердел душой. Нет! Он ни за что не останется в этой варварской стране, где так жестоко преследуют лучших ее людей! Сделает все, чтобы вернуться на родину. Дослужится до какого-нибудь чина, и тогда ему позволят уехать. О. том не однажды слышал от своих молодых соотечественников. Но прежде будет продолжать учиться. Потом отдаст всецело себя науке.

Прошел еще год. Ян Черский дослужился до чина фельдфебеля. Теперь он уже не был во власти того хама, который так долго донимал его своим гнусавым «Пади ты какой нежный!». Сам он обращался с подчиненными человечно, и они платили ему сердечной признательностью. На службе стало легче. Но неодолимы были препятствия на пути в науку. Ему никак нс удавалось закончить свою научную работу — недоставало теоретических знаний, нужных печатных трудов и широкого университетского образования. Он все чаще и нетерпеливее мечтал с товарищами о том, когда позволят им вернуться на родину.

Наступил июль 1869 года. Бывает иногда в тайге — на чистом небе в знойный день появится темно-сизое облако. На него внезапно полетят к земле молнии, раздастся трескучий оглушительный гром, и там, куда «ударят» молнии, валятся деревья, объятые пламенем. Так и в этот день 2 июля. Подобно тому облаку появился приказ по Омскому линейному стрелковому батальону. Согласно ему, всех ссыльных поляков исключили из списков военнослужащих, лишили их полученных званий и зачислили навечно в ссыльнополитических под надзор полиции, запретив навсегда выезд даже в Европейскую Россию. Иные не выдержали удара такой «громовой стрелы» и кончили самоубийством. Ян Черский выстоял, но заболел тяжелым нервным расстройством.

Едва он опомнился от него, как пришлось заботиться о хлебе насущном. Начал давать частные уроки французского языка, танцев, игры на фортепиано. Потом устроился по вольному найму в Омской контрольной палате. Лишь урывками мог теперь продолжать самообразование и поиски в природе. Но впереди не было уже никакого просвета.

Просвет появился снова, когда Ян начал лелеять мечту о поступлении в Казанский университет. Едва он выносил ее, как принялся писать прошение жандармскому начальству, под надзором которого находился теперь. Влил в него всю глубину горячих стремлений своих к свету знаний, всю страстную жажду их. Но вот пламенное излияние было закончено. Он понес его к жандармскому полковнику. Тот, уже немолодой, тучный, пока читал, разволновался до слез. И стал уверять — ничего в прошении менять не надо: оно написано так, что не тронет только каменное сердце. А русского человека обвинять в недостатке сердечности нельзя. Потому он уверен — прощение это будет принято. Со своей стороны с готовностью приложит к нему свидетельство, что проситель поведения отменного и предан науке.

Возвратившись от него, Ян чуть не обезумел от радости. Только сознание того, что должен завершить здесь исследования свои, заставили его вновь взяться за них. Вскоре он закончил описание того, что было найдено им в окрестностях Омска. Потом расхрабрился и послал свою работу в столичное общество естествоиспытателей природы. Подписался в ней — политический ссыльный Ян Черский.

Ожидание для него было непереносимо. Он то надеялся на успех, то переходил к отчаянию, не получая, ответа. Высчитывал, сколько времени рукопись могла идти до столицы, когда должен был получить ответ. Но ответа нет и нет!..

Вернулось прошение. На нем резолюция в одно слово «Нельзя». Ян прочел ее и окаменел. Сквозь влажную завесу, разом застлавшую ему глаза, он тупо смотрел на это «Нельзя». Оно все больше мутнело, расплывалось и скрылось совсем. Вместе с ним и надежда поступать в университет.

Не успел он прийти в себя от этого удара, последовал второй. Ему вернули его научную работу, даже не объяснив, почему? Тогда он не смог понять, что виной были слова в его подписи «политический ссыльный». Потому ее не стали даже просматривать.

Снова он начал как бы скользить на дно пропасти, из которой так долго и с таким упорством карабкался наверх. В это время дошло до него известие, что первый его учитель Александр Лаврентьевич Чекановский жив, здоров и работает в Сибирском отделе Всероссийского Императорского Географического общества в г. Иркутске. Опять перед Яном зажегся маяк и начал без удержу манить на восток. Однажды Ян снова расхрабрился и послал свою научную работу в Сибирский отдел Географического общества. Потом написал прошение на имя губернатора. Восточной Сибири.

Опять началось ожидание. От того, что ответят ему из Иркутска, зависела вся дальнейшая судьба его. Он нервничал, плохо спал. У него начались головные боли. Превозмогая их, заставлял себя по-прежнему заниматься самообразованием.

В это время в Иркутске не спеша разбиралось его прошение по инстанциям. Наступил апрель 1871 года. Генерал-губернатор получил отношение губернатора, в котором тот писал: «Проживающий в г. Омске политический ссыльный, исключенный из военного ведомства, Иван Черский обратился ко мне с просьбой о дозволении ему переехать на жительство в г. Иркутск, ввиду сотрудничества в Сибирском отделе Императорского Русского Географического общества. Не встречая со своей стороны препятствий к удовлетворению настоящего ходатайства Черского, я имею честь сообщить оное на усмотрение Вашего Высокопревосходительства и присовокупить, что проситель поведения хорошего и в настоящее время занимается по вольному найму в Омской контрольной палате».

Прошел месяц. Управляющий первым отделением Главного управления Восточной Сибири Сивере сделал запрос в Сибирский отдел Всероссийского Географического общества. «В какой степени может быть полезен Черский отделу, при разрешении ему жительства в г. Иркутске».

В конце мая Сиверсу ответил правитель дел Сибирского отдела Географического общества Усольцев. Он писал, что Черский представил отделу краткое сообщение о своих экскурсиях в окрестностях Омска. «Но в какой степени труд этот полезен и заслуживает внимания — определить еще невозможно. Равным образом нельзя заранее определить, насколько и чем именно Черский может быть полезен отделу.

А потому распорядительный комитет полагает, что Черский мог бы приехать в Иркутск беспрепятственно, не рассчитывая, впрочем, на положительное получение пособия от отдела к его существованию; труды же его, если будут уважительны, всегда примутся отделом при известном вознаграждении».

С этих слов Усольцева, председательствующий в Совете главного управления Восточной Сибири генерал-лейтенант Шелашников 4 июля того же года и ответил Черскому. Ян обрадовался его письму несказанно. Но ему еще долго пришлось ждать официального разрешения.

Была уже в разгаре сибирская зима с сорокаградусными морозами, когда Ян получил разрешение на выезд в Иркутск. Ему было невмочь ждать наступления весны. Продал все, без чего можно обойтись, чтобы собрать немного денег хотя бы на первый случай. Оставил себе пимы, шапку, приобрел тулуп и двинулся в путь. Только ему известно, как преодолел несколько тысяч верст, пешком, то с попутчиками, лишь изредка нанимая подводу; как непереносимо страдал от холода и голода. Словно редкую драгоценность он бережно нес с собой коллекцию раковин, собранных около Омска.

В Иркутске его по-братски приветил Александр Чекановский. Он вызвал из Култука своего друга. Бенедикта Дыбовского, тоже политического ссыльного, занятого исследованием Байкала. Тот приехал незамедлительно. Устроил Яна на первое время в комнате у Генриха Воля, сотрудника отдела Географического общества, в котором ютился сам, когда бывал в городе. Потом, не мешкая, отправился к своим знакомым ссыльным соотечественникам, чтобы собрать среди них для Черского хотя бы немного денег. Когда он, очень довольный успехом этого дела, вернулся и предложил помощь Яну, тот страшно разволновался и наотрез отказался от нее. Бенедикт Иванович был озадачен.

— Но как вы покажетесь в отделе Географического общества в такой ветхой одежде? — воскликнул он, — Вам прежде всего необходимо справить белье, приличный костюм.

Этим доводом Ян был сражен и принял не только деньги, но также баранью шубу, которую Дыбовскнй подарил ему со своего плеча.

Вечером того дня Бенедикт Иванович долго беседовал с ним. Он был просто покорен беззаветной любовью Черского к познаниям, к научным поискам и его героическим походам ради них из Омска в Иркутск. Он хорошо понимал его умом и сердцем: сам был по натуре таким же истовым следопытом. С этого первого знакомства началась их редкая дружба навсегда, хотя разница в возрастах была не малая Дыбовскому было уже под сорок, а Черскому весной того года исполнилось двадцать пять.

Вскоре Ян устроился в пригороде за Ангарой в семье крестьянина, который предоставил ему угол и стол за то, чтобы он обучал его детей грамоте. Новосел был сыт, в тепле и мог предаваться тому, ради чего очутился в Иркутске. Настал для него день, когда с душевным трепетом, как в храм, входил он следом за Александром Лаврентьевичем Чекановским в просторный зал музея отдела Географического общества на втором этаже. В глаза ему ударили два встреченных потока света. Они лились из больших окон на двух противоположных стенах — западной и восточной. Александр Лаврентьевич принялся показывать ему сокровища, хранившиеся здесь: в шкафах — меховые одежды всех северных народностей Азии, богатейшие минералогические коллекции, которые он приводил в порядок.

Ян зачарованно рассматривал великолепные друзы хрусталя, розоватые просвечивающие кристаллы аметиста, синие куски ляпис-лазури, темно-зеленые полупрозрачные плитки нефрита, глыбы мрамора, голубоватого, снежно-белого, темно-розового с оранжевым оттенком. Все это, по словам Чекановского, было с побережий Байкала. Но темные, невзрачные образцы кристаллических пород, на которые Ян вначале не обратил внимания, потрясли его воображение, когда услышал, что им не меньше миллиарда лет и что они тоже с берегов Байкала.

Потом Александр Лаврентьевич показал в кладовой сваленные в беспорядке кости. Яна поразила величина их.

— Кости допотопных животных, — сказал Чекановский.

— Каких? — само собой нетерпеливо вырвалось у Яна. Он уже знал из книг о мамонтах, носорогах и других гигантских вымерших млекопитающих.

— Неизвестно. Это груда так и значится в музее — кости допотопных. Ее необходимо разобрать, определить, какому животному принадлежала каждая кость, описать их научно. Но взяться за это некому. И лежит она без всякой пользы для науки.

Ян слушал и разглядывал огромные кости «допотопных», как загипнотизированный. Воображение уносило его прочь отсюда и рисовало то, о чем когда-то читал. Ему уже виделись целые стада исчезнувших е лица земли гигантов. Их нет, но остались кости. Эта — несомненно, бивень мамонта. Глядя на него, Ян совершенно явственно представил себе обладателя этого бивня. Он восторженно разулыбался, как будто на его глазах свершилось чудо. Александр Лаврентьевич сбоку наблюдал за ним и тоже чему-то радовался.

В тот же день Ян принес ему свою коллекцию раковин — для отдела Географического общества. Александр Лаврентьевич загоревшимися глазами рассматривал ее, расспрашивал, где каждая из раковин найдена, каковы были те осадочные породы, в которых они встретились. Ян обстоятельно рассказал, а потом несмело высказал и свои предположения. Александр Лаврентьевич с нескрываемым удивлением произнес:

— Вы считаете, что наносы пресноводные!?

— Мне так показалось, — смутившись, ответил Ян.

— И мне тоже, — улыбнулся Александр Лаврентьевич. — Но известно ли вам, что весь ученый мир с благословления Гумбольдта уверен — в тех местах они морские. Сам Гумбольдт... — Тут он растолковал своему собеседнику суть теории прославленного ученого. Ян простосердечно признался, что узнал о ней впервые и смутился вконец.

— Надо вашу коллекцию показать знатоку, кому-нибудь в Академии наук.

Тут необходимо забежать вперед и рассказать, что было дальше. Прошло немало времени. Увлеченный новыми поисками, Ян Черский уже почти не вспоминал о своих омских находках. Однажды он получил бандероль и письмо из столицы от академика Миддендорфа и немало подивился тому. А когда начал читать письмо... Известный исследователь Сибири писал ему, что, ознакомившись с его коллекцией раковин, отослал их в Берлин... «для очистки совести узнать еще мнение профессора из Берлина. Твердо убежден, что ничего нового он не внесет! А тем временем как свидетельство Признания и моей особой признательности прошу принять посылку новых книг на разных языках, которую высылаю одновременно на Ваш адрес. И не сомневаюсь, что в будущем еще большая слава озарит Ваше имя». Несколько дней сряду Ян Черский жил в каком-то радужном тумане и был счастлив, как еще ни разу в жизни. Его предположения оправдались — осадочные породы вокруг Омска оказались пресноводными. Это подтвердил академик Миддендорф и, вероятно, подтвердит профессор Мартенс из Берлина.

Теперь надо вернуться к тому времени, когда Черский, приехав в Иркутск, стал постоянно бывать в отделе Географического общества. Он много читал там, сидя в библиотеке, помогал Чекановскому. Тот поручал ему несложную работу — вначале готовить этикетки. Сам он был занят обработкой образцов пород, собранных им на побережье Байкала, в долине Иркута и в Восточном Саяне.

Яна интересовало все: от названия пород до их состава и условий образования. Он то и дело донимал своего учителя расспросами. Александр Лаврентьевич, ответив на них, часто пускался с увлечением рисовать картины далекого прошлого тех мест, которые успел изучить здесь, в горной южной части Иркутской губернии. После таких бесед Ян нередко созерцал какой-нибудь невзрачный с виду камень, как будто смотрел в волшебное, зеркало, в котором виделось ему дух захватывающее.

Ну что особенного с виду в шершавом кирпично-красном образце «балаганской юры»?.. Так окрестил эту породу Чекановский. Он первым нашел ее. А Черскому с его неуемным воображением виделось уже юрское море, бушевавшее много миллионов лет назад в тех местах, где Чекановский недавно нашел эти образцы. В открытой части моря, на дне его, копились красные осадки, а через миллионы лет из них получилась эта «балаганская юра», найденная около Балаганска. В прибрежье юрского моря, неподалеку от того места, где теперь Иркутск, рождались угленосные песчаники серого, буроватого или желтого цвета.

Из книг Ян давно знал, что юрский период сравнительно еще не древний в истории земли. Куда более старшего возраста — девонский. А силурийский — это уже один из древнейших. В сборах Чекановского были красные силурийские песчаники, найденные им в долинах Иркута, Олхи, Малай, Манзурки, в хребте Онотском на Байкале. До реки Олхи от Иркутска несколько десятков верст, Иркут совсем рядом.

А сотни миллионов лет назад в этих местах... В воображении Ян сделал скачок в эту головокружительную даль времен, и привиделось ему древнейшее силурийское море, на дне которого рождались эти красочные песчаники. Так изо дня в день умом и воображением он постигал тайны жизни далекого прошлого земли, пользуясь то книгами, то живым источником знаний — увлекающим его рассказами Александра Чекановского об открытиях, сделанных им здесь — на юге Иркутской губернии.

Они успели неприметно сблизиться, подружиться, и Александр Лаврентьевич вел беседы с Яном Черским, как с равным. Он не переставал изумляться его памяти, совершенно неутолимой любознательности, редкой способности подхватывать любую мысль собеседника на лету и безудержному трудолюбию.

Прошло не так уж много времени. Однажды Александр Лаврентьевич вручил Яну рекомендательное письмо к правителю дел Сибирского отдела Географического общества подполковнику Усольцеву. Не успел Ян прийти в себя от безмерного волнения, с которым нес письмо, вручал его и вел недолгий разговор с самим правителем дел, как вскоре же был избран на должность консерватора музея отдела, а также библиотекаря. Правда, жалованье было назначено мизерное, но как-нибудь прожить можно было и на него.

Ян переговорил со сторожем музея, занимавшим в нижнем этаже две небольших комнаты, и тот уступил ему одну. Теперь можно было перебраться сюда. Непередаваемо счастливый Ян дал себе клятвенное обещание: с этого времени будет работать по шестнадцать часов в сутки, а лишь семь уделять сну и только час на еду и отдых. Вскоре у него выработалась привычка к такому распорядку жизни, и сохранилась ока на многие годы.

Хозяин новой квартиры, благообразный старик с пышной белой бородкой, спросил, как звать-величать его.

— Ян Доминикович, — ответил Черский.

Старик как бы ненароком потрогал на груди все солдатские медали и кресты, с которыми никогда не расставался, и, подумав, с важным видом произнес:

— Об отчество твое, барин, язык обломаешь. Мы уж по-простому, по-русски будем тебя звать: Иван Дементьевич.

Черский обрадовался столь простому выходу из положения. Уже давно заметил, что отчество его трудно сибирякам для произношения. С этого дня он всех просил называть его «по-русски».

Поселившись у сторожа, он с самого раннего утра до позднего вечера просиживал в музее. Неутомимо приводил в порядок его коллекции, изучал минералогические под руководством Чекановского. Пока неразобранными были кости «допотопных животных». Однажды Александр Лаврентьевич посоветовал ему заняться научной обработкой их. Столь лестным предложением он — самоучка был обрадован без меры, но и смущен не меньше, справится ли с такой работой?.. Но Александр Лаврентьевич обещал помочь, снабдить нужными пособиями.

Настал день, так памятный ему, когда Иван Дементьевич взялся обрабатывать кости неизвестных ископаемых животных. Он вновь испытывал то особое, непередаваемое волнение, знакомое лишь исследователям. Работа захватила его, понесла, как стремительный горный поток. Тут сами собой возникали темы научных статей. К весне он уже написал одну из них. И в то же время принялся изучать зубную систему современных млекопитающих, чтобы сравнить с ней древнюю и проследить, как шло изменение ее в разных группах.

С наступлением весны его неудержимо потянуло в природу. Захотелось самому поискать остатки вымерших. По слухам, они встречались в окрестностях Иркутска. Вооружившись лопатой, он подолгу пропадал на берегах Иркута, Ангары и Ушаковки. Надежды не обманули его. Одна за другой находки шли ему в руки. Он радовался им, как ребенок.

Как-то услышал в Знаменском предместье, что за Ушаковкой начали закладывать фундамент под военный госпиталь и нашли кости неизвестных животных. Он помчался туда, разыскал Бельцова, со слов которого стало известно о находке. Тот показал место, где обнаружили кости. Надолго оно приковало к себе Ивана Дементьевича. Поначалу он искал ископаемые остатки в траншеях, которые готовились под фундамент. Потом его осенило: рыть подобные неподалеку, но глубже обнажать нижележащие слои и в них вести поиск. Не ведая о том, он первым применил этот метод обнажений при раскопках. До изнеможения орудовал то лопатой, то киркой, поражая работавших рядом землекопов своей неутомимостью.

Немало дивились они и тому, с какой радостью показывал он извлеченные пожелтевшие кости, нередко обожженные или уже полуистлевшие. Невольно трогало их, как он умолял не испортить ископаемые остатки, если встретятся им во время работы. Мало-помалу они тоже заражались его азартом и начинали с. любопытством приглядываться в траншеях ко всему, что напоминало эти самые «остатки», как называл их молодой ученый.

Сам он уже начинал догадываться, что раскапывает не «кладбище» вымерших животных, а стоянку первобытных людей. Они питались мясом тех животных, кости которых попадали ему здесь, потому последние нередко обожжены. В это время судьба послала ему преданного помощника Николая Ивановича Витковского, бывшего его начальника в повстанческом отряде.

Впервые встретился с ним в Иркутске однажды весной на набережной и сразу не узнал его. Витковский очень изменился, постарел. Но его очень приметный «утиный» нос и простодушная улыбка заставила Яна замедлить шаг.

— Посторонись, барин! — весело крикнул Витковский. Услышав его зычный; сочный голос, Ян узнал своего бывшего боевого начальника и бросился к нему. То-то была встреча!.. Николай Иванович рассказал, как отбыл несколько лет каторги, а теперь... развозит воду по городу, работая поденщиком на чужой лошади, и тем поддерживал свое существование. А еще о том, что самоучкой постигал науки и особенно увлекся палеонтологией. С того раза они часто стали видеться. Так, вновь сошлись их пути.

Теперь он с увлечением помогал Черскому раскапывать стоянку в Знаменском предместье. До самой осени они вели поиски. А всю зиму Николай Иванович наведывался в Сибирский отдел Географического общества и помогал Ивану Дементьевичу разбирать груду костей «допотопных животных». За этим занятием застала их весна. Едва оттаяла почва, они вновь принялись за раскопки в Знаменском предместье.

Иван Дементьевич был вне себя от радости, когда однажды попали ему на изрядной глубине небольшие каменные ножи, а рядом с ними костяные фигурки животных и браслеты из бивня мамонта очень тонкой работы. Вернувшись домой, сколько он не искал в библиотеке музея в книгах и журналах хотя бы краткого сообщения о чем-либо подобном, но не находил. Неужели он первым в России сделал такое открытие? Верилось и не верилось. Помчался домой к Витковскому. Показал ему находки. Тот пришел в восторг от них.

Безмерно счастлив был Иван Дементьевич своим открытием. Но вскоре радость его была отравлена общим недоверием даже в среде ученых. А в светском обществе города к его находкам отнеслись с откровенным пренебрежением, кое-кто потешался даже. И никто не верил, что художественные изделия из мамонтовой кости могли быть сделаны первобытными людьми, да еще столь примитивными орудиями, как найденные тут же каменные ножи.

От всех этих толков Иван Дементьевич начал уже приходить в отчаяние. Как убедить людей в том, во что сам верила Словами было невозможно! Он мучительно искал выхода и нашел. Запасся тем же адским терпением, каким обладал первобытный мастер, вооружился его ножом, взял кусок бивня мамонта и принялся вырезать из него браслет. Этому занятию он предавался по вечерам, поражая друзей своей нечеловеческой настойчивостью. Прошло довольно много времени. Иван Дементьевич добился своего — изготовил браслет, который невозможно было отличить от ископаемых из Знаменского предместья. Теперь уж поневоле все поверили ему.

А восемьдесят пять лет спустя о его находках в Знаменском предместье палеонтолог И. В. Арембовский написал такие строки: «Это был первый по времени открытия... археологический памятник палеолитического периода на территории нашей страны... Приходится только удивляться, как при материальных недостатках и отсутствии литературы, с одной стороны, и непонимании власть имущих, с другой, Черский так много мог сделать в столь неблагоприятной обстановке, казалось бы, совсем не располагающей к научно-исследовательской работе.

Невольно преисполняешься глубокого уважения к ясному, мощному уму и великому мужеству человека, который на заре развития русской археологии и притом в крайне неблагоприятной обстановке мог проводить такие исследования».

Едва Иван Дементьевич закончил свои поиски в Знаменском предместье, как забрезжила надежда отправиться в путешествие на юг Иркутской губернии, в гористые живописнейшие места ее. О них он уже давно мечтал, слушая рассказы Александра Лаврентьевича. В это время сам Чекановский готовился к дальней экспедиции на Крайний Север и все чаще поговаривал, что незаконченные свои исследования в Восточном Саяне поручит ему, Черскому. В наступившем 1873 году он начал готовить его к ним, познакомив со своими отчетами, черновыми заметками и дневниками. К этому времени Иван Дементьевич стал известен как серьезный исследователь, автор нескольких напечатанных научных работ.

Глава 4

Начиналась весна 1873 года. Черский вместе с Гартунтом, с тем самым, с которым он десять лет назад встретился на этапе, отправился в свою первую научную экспедицию. На вьючных лошадях добрались до Тункинской долины. Отсюда двинулись в разные стороны. Гартунг должен был собирать растения, насекомых и минералы. Ян Черский намеревался исследовать восточную часть южного склона Тункинского хребта.

Иван Дементьевич приехал в село Тунку перед закатом. Красота ее величественных гористых окрестностей поразила его — ничего подобного он не видывал. Насладившись вволю созерцанием ее, он отправился по следу искать ночлег и проводников. Удалось нанять коренных таежников Кобелевых, Луку и сына его Фрола. Они неторопливы, скупы на слова, но добродушно приветливы.

Чтобы не терять времени, назавтра же Иван Дементьевич начал с проводниками готовиться к неизвестному ему пути. Первым препятствием на нем оказалась река Тунка. Она разбушевалась после ливневых дождей так, что и думать было нечего брести через нее. Но вода быстро пошла на убыль, и через несколько дней вьючный караван на девяти лошадей вступил в ее крутившиеся валы. Когда он очутился на противоположном берегу. Лука Кобелев снял картуз, истово перекрестился, обратившись к Черскому, сказал:

— Нет, барин, не мы перебродили, а бог уж нас перенес!

В тот день Иван Дементьевич записал в дневнике: «Ужасный брод, хотя вода сбыла при нас на 1½ метра, тем не менее вода замочила вьюки, наполнила сапоги и хлестала на седла. Камни на дне составляли главную опасность».

Дальше ехали друг за другом по узкой тропе. Иных дорог здесь не было. Тропинка то взбегала на горные кручи, нередко по краю обрыва над рекой, то спускалась вниз с головокружительной высоты. Погода опять испортилась, начались проливные дожди, и все горные реки «вздулись». Они неслись бешеными потоками в узких ущелистых долинах, иногда стиснутых отвесными утесами, которые проводники называли щеками.