Глава XII

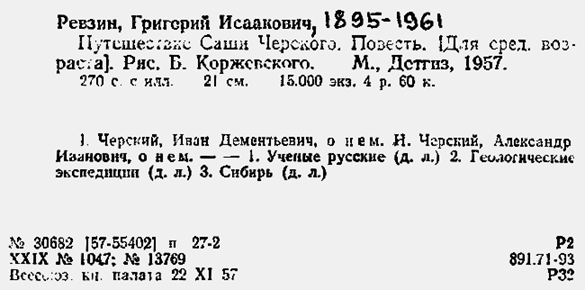

УЕДИНЕННЫЙ МИР

Вытянув шеи на

длинных поводьях, плывут за тремя лодками кони экспедиции.

Переправа

трудная. Алдан раздался здесь на десять верст.

На середине

реки слабые кони начинают сдавать, то и дело уходят с головою под воду. Их на

время оставляют на островах, чтоб отдышались.

В глазах

Мышонка мучительный страх. Он повизгивает сквозь оскаленные, крепко стиснутые

зубы. Этот визг кажется Саше плачем. Ему хочется подбодрить лошадку. Мальчик

выбирает на себя ремень, подтягивает Мышонка к лодке. Но на коротком поводу

коню еще труднее плыть, и Саша снова отпускает ремень.

Переправу

закончили только к вечеру. Иван Дементьевич дал лошадям короткий отдых, чтобы

пришли в себя. А после заката приказал вьючить.

Двинулись по правому берегу Алдана. Достигнув

устья Хáндыги, направились вдоль нее на северо-восток, в сторону

предгорий Верхоянского хребта.

Караван

растянулся по руслу реки, пробирается между водой и крутым, высоким берегом.

Русло часто суживается, и глинистые обрывы подступают к самому потоку. Тогда

приходится искать броду, переходить на другую сторону.

По брюхо в

воде, лошади оступаются на скользких подводных камнях, падают.

— Глядите,

Степан Тимофеевич, все вьюки искупались. Не пойти ли поверху? — предлагает

Мавра Павловна.

— Вéрхом пойдем, как не станет пути вдоль воды. Там бадараны замучают.

Бадараны... Все

чаще слышит Саша это слово.

И вот наступает

минута, когда нельзя уже двигаться вдоль реки ни по той, ни по другой стороне.

Степан выбирает пологий подъем и уводит караван прочь от Хандыги.

Там, наверху,

редколесье. Невысокие лиственницы, ели поднимают свои ветви над ярким травяным

ковром. Это куда красивее, чем унылая прибрежная галька.

Саша

оборачивается в седле и предлагает приятелю:

— Поскачем

вперед, Байбал!

Молодой якут

показывает на густую низкую траву:

— Нельзя!..

Бадаран.

Казак

останавливает караван, долго приглядывается, что-то высматривает. Сдерживая

Соколика, медленно трогается вперед. За ним движутся и остальные.

Сначала идут по

твердому грунту. Но скоро под ногами лошадей зачавкало. С каждым шагом они всё

глубже увязают, еле вырывают копыта из топи.

Их движения

становятся судорожными, неуверенными.

В борьбе с

трясиной проходит час, другой.

На пути Мышонка

чуть приподнятый над болотом бугор — клочок сухой земли над корнями невысокой

ели. Лошадь тянется к островку, ставит на него передние ноги. Бугор

приминается, как подушка, ель сильно кренит. Толчок в плечо — и Саша летит с

седла в болото. Падает и Мышонок.

Байбал

поднимает мальчика, ощупывает:

— Больно?.. А

тут?

Саша качает

головой.

— Кости целые,

— решает Байбал, — а мясо поболит и перестанет. Поднимай коня.

Измазанный по

холку, дрожа всем телом, Мышонок бредет дальше. Саша согнулся в седле — плечо

мучительно ноет. Хорошо еще, что отец и мать не видели...

— Тох-то!

Тох-то! — кричат впереди.

Связка лошадей

барахтается в болоте.

— Видишь, одна

упала — всю связку потянула! — показывает Байбал.

* * *

Караван стал на

высоком берегу ручья.

Одежда, вьюки —

все перепачкано. Лошади покрыты корою грязи.

— Сколько

прошли мы, Степан, по болоту, как вы считаете?

— Да верст

пятнадцать.

— Почти что за

целый день... Не шибко!

— Батюшки, а

дела-то сколько: лошадей почистить, самим отмыться, просушить вьюки, да еще обед

сварить! И все — до отдыха... А косточки так и ноют, — шутливо жалуется Мавра

Павловна. — Сашок, ты жив еще?

— Кажется, жив,

мама!

— Степан, когда

рабочие погонят лошадей к ручью, пусть хорошенько обмоют их и осмотрят. На

болоте не одна сбила себе спину. И не забудьте про карболку. А Мавра Павловна

сегодня варит на всех, чтобы не отрывать Уйбана от его коней. Мы с тобой, Саша,

раскинем палатки и будем сушить вьюки... А ты, Геня, принеси воды, а потом — с

топором в лес. Притащи побольше дров.

Все наскоро

помылись и принялись за дело.

Степан разжег

костер, забил таган, поставил на него котел и отправился к лошадям.

Раскидывают

палатки.

Саша помогает

отцу вбивать в землю колышки. Затем развязывают вьюки.

Взяв

прорезиненные ведра, Геня идет к ручью. Минут через десять с наполненными

ведрами к лагерю бредет старый ямщик Буатюр.

Присев на корточки, Иван Дементьевич

раскладывает на солнце бунты подмоченных ремней. Он заметил ямщика с ведрами и

хмурит брови.

Тем временем

Геня возвращается за топором и идет в сторону ближнего ельника. По пути кличет

Байбала. Скоро из леска выходит Байбал с бревном на плече. Следом за ним

налегке, помахивая топориком, шагает Геня.

— Поди-ка сюда,

Генрих!

Саша по тону

отца понимает, как велико его раздражение.

Перед Черским —

пышущий здоровьем Геркулес.

С отъезда из Иркутска

Генрих перестал бриться. Юношеское лицо обросло русой бородкой.

— Принести воды

и раздобыть дров я велел тебе. Зачем ты оторвал от дела двоих рабочих? Ты что

же, не в силах поднять сам вёдра или полено?

Генрих молчит,

только дерзко усмехается.

— Не выношу

лентяев! — гневно продолжает Иван Дементьевич. — Ты крепкий парень и обязан

трудиться наравне со всеми. Я требую этого от тебя!

— Я, дядя, как

вы знаете, состою в экспедиции препаратором. Меня нельзя заставлять делать

черную работу. Для этого у вас имеются рабочие.

Черский

протягивает руку в сторону жены:

— Ну вот! Маша,

ты слышала? Все сказано начистоту. Белоручка! Знатный путешественник!

Впервые Мавра

Павловна пожалела, что настояла на поездке с ними Генриха. Но теперь уже поздно

было думать об этом.

* * *

Небо заволокло

тучами. Громыхает.

После обеда,

завершенного чаепитием, все забрались в палатки, чтобы поспать перед

выступлением.

Предгрозовая духота

не дает Саше уснуть. Или это, может быть, от сильной усталости?

В углу

похрапывает Генрих. Уснула и мать.

Мальчик

ворочается с боку на бок. Рядом с ним отец, он тоже не спит.

— Папа, ты

видел, как на бадаране деревья кланяются? — шепотом спрашивает Саша. — Лошадь

наступает на корень и — готово!

— Что? Тебя

ушибло?

— Н-нет...

Чуть-чуть.

— А я вот

получил от молоденькой, стройной лиственницы нижайший поклон прямо по затылку.

И сейчас еще

трудно голову повернуть. Да и Шалуну досталось. Его, беднягу, ударило толстой

елью.

— Отчего они

кланяются?

— Да потому,

что они еле держатся в почве. Если бы ты зарылся рукой в глубь болота, наверно,

достал бы до слоя земли, твердого, как железо. Это вечная мерзлота, никогда не

оттаивающая. Она-то и не дает корням проникнуть глубже. Из-за нее деревья не

могут закрепиться, особенно в болотной жиже.

— Я, папа,

попробую на какой-нибудь стоянке докопаться до этой мерзлоты, посмотреть, какая

она... Как ты думаешь, мы еще будем в таком месте, где есть мерзлота?

— Вот уж этого

добра здесь сколько угодно! За четыре года нашего путешествия мы не встретим и

клочка земли, под которым не залегала бы вечная мерзлота.

— Это даже

трудно понять! Теперь так жарко, а совсем близко, оказывается, земля замерзшая.

— А все оттого,

что лето здесь хотя и жаркое, но очень короткое. А зимы длинные и самые

холодные, какие только бывают. Здесь зимой гораздо холоднее, чем на Северном

полюсе. Земля и не успевает оттаять.

*

* *

Неужели только

двадцать дней, как выступили из Якутска? Кажется, уже месяцы длится это сиденье

в седле, с высоко поднятыми ногами, согнутой спиной.

Движутся то по

тайге, то по руслу реки. Копыта звонко цокают по гальке, хлюпают и чавкают на

бадаранах.

Сначала Саша

сильно утомлялся на переходах, не мог дождаться, когда отец прикажет

остановиться на отдых. Мать с тревогой глядела на его усталое лицо, на

покрасневшие, воспаленные глаза.

Но он быстро

закалялся. Мускулы перестали ныть. Он привык к этой суровой жизни, почувствовал

ее прелесть, полюбил ее. Каждое новое испытание встречал стойко, как подобает

участнику научной экспедиции.

А испытаний

было немало.

Дззз... —

тоненьким звоном возвещает о себе гнус, лютый мучитель людей и всех живых

тварей в тайге.

Саша хлопает

себя по лбу, затылку, по кистям рук. Мошкары становится все больше.

Вот над

караваном заколыхались целые полчища гнуса — живое серое покрывало, колеблемое

ветром.

Хоть и стоит удушливая жара, приходится

надеть на голову накомарник — густую сетку из конского волоса, кисти рук

обмотать тряпьем, натянуть сапоги.

Но лошади —

беспомощные жертвы кровожадного гнуса. Мошкара облепляет их со всех сторон,

садится на губы, на веки и сосет, сосет.

Лошадь хлещет

себя хвостом, мотает головой, судорожно подергивает всем телом. Доведенная до

изнеможения, она перестает отбиваться и только беспомощно ржет.

Саша

соскакивает с Мышонка, оглаживает ему голову, ноги, охлестывает ладонями по

всему крупу. Руки становятся красными.

Из-за гнуса

приходится укорачивать переходы, по нескольку раз в день разводить дымокуры.

Если дует

ветерок, дым от костров стелется по земле. Люди и кони забираются в самую гущу

клубящегося дыма. Глаза слезятся, першит в горле, трудно дышать... Но это

счастливые минуты отдыха — гнус оставляет свои жертвы в покое.

— Это что! —

говорит Степан, подсев поближе к дымокуру. — Позапрошлое лето — вот то был

гнус! В ту пору я вел купцов по верхоянской дороге. Мошки на конях было —

шерсти не видать. Одного коня гнус насмерть заел. А как его свежевали, ни капли

крови не вытекло. Всю высосали, окаянные!

* * *

Словно гряда

грозовых облаков, от края до края горизонта залегли лиловые горы.

Сдвинув очки на

лоб, Иван Дементьевич рассматривает в сильный бинокль отдаленный горный пейзаж:

— Вот он

наконец долгожданный Верхоянский хребет!

— Уж верно, что

долгожданный — пять месяцев до него добираемся, — улыбается Мавра Павловна.

— Да, Маша, с

равнинными местами покончено. Мы вступаем в огромную горную страну. Верхоянские

горы — это только первая преграда на нашем пути. А за ними предстоит пересечь

еще много высоких горных цепей. Горы и горы — до самой Колымы. И подумай — ведь

в этих горах не побывал еще ни один геолог!

— Да и мы-то

пройдем только узенькой полоской.

— Ты права, это

будет только маршрутное обследование. А все-таки сотни образцов породы попадут

в мой мешок. Они многое расскажут о геологическом строении этих гор.

Цепи

Верхоянских гор расставлены широко. Предстоит четыре раза взобраться на высокие

перевалы и спуститься с них в ущелья и долины.

Последняя

стоянка перед подъемом. Ученый берет книжку для записей, засовывает за пояс

геологический молоток. Горный компас, анероид, рулетка, большая сумка для

образцов породы — всё на своем месте.

— Папа, можно

мне тоже взять молоток? И я бы с тобой...

— Скажите

пожалуйста, новый геолог сыскался! — съязвил Генрих.

— Вот ты какой!

— шутливо негодует Мавра Павловна. — Ты ведь помощник зоолога. Разве забыл?

Саша виновато

смотрит на мать.

— Мне бы очень

хотелось увидеть папину работу в горах, — смущенно оправдывается он.

На помощь

приходит отец:

— Что ж, Маша,

может, уступишь его на время? Саша, пожалуй, и мне поможет немного.

— Приказу

начальника не смею перечить, — смеется Мавра Павловна. — А ты, неверный

помощник, и про еду забыл. Доедай-ка свой сухарь!

*

* *

Вступили в

горы.

Тайга начала

менять свой облик. Среди лиственницы все реже встречались мохнатые ели, совсем

не стало сосен с золотистой корой.

Иван

Дементьевич установил новый порядок движения. Он и Саша едут теперь позади,

часто отстают от каравана.

Обычно идут

пешком. Тогда Саша ведет коней на поводу.

Отец поднимает

камни, раскалывает молотком, чтобы рассмотреть их излом. Он то и дело отходит в

сторону, выбирая точку, откуда можно лучше разглядеть строение горной породы.

Иногда расчищает площадку на поверхности выступающего пласта и ставит на него

горный компас. Все время делает пометки в записной книжке.

— Возьми-ка

рулетку, Саша, подымись на тот выступ. Спустишь ленту. Мы измерим толщину

пласта вот этого темного известняка.

Саша взбирается

наверх, быстро вытягивает ленту рулетки. Медное колечко, поблескивая на солнце,

тянет холщовую змейку.

— Стоп! Довольно.

— Иван Дементьевич прижимает конец ленты к нижнему краю пласта. — Сколько у

тебя?

Саша ложится на

выступ и заглядывает вниз, чтобы лучше видеть отметку:

— Одиннадцать

футов восемь дюймов.

— Ого, какой

мощный! Теперь определим его падение и простирание.

Мальчик

внимательно следит за тем, как отец манипулирует горным компасом:

— Я хотел бы

попробовать это сделать. Ты ведь по отвесу определяешь наклон, правда?

— Да,

приблизительно так, — улыбается Иван Дементьевич. — Посмотрим, что у тебя

получится.

Саша тщательно

расчищает площадку на кровле пласта, ставит компас на ребро. Отвес движется по

шкале.

— Наклон десять

градусов.

— Верно. Но

только геологи говорят не «наклон», а «падение».

Затем Черский

определяет простирание пласта — направление, в котором он тянется.

Идут дальше.

Ученый отколол

молотком кусок породы и, вооружившись лупой, долго исследует его.

— Замечательно!

— любуется он своей находкой. — Хоть в музей! Прекраснейший образец фавозитов.

— Чем ты, папа,

так доволен?

— Вот посмотри.

Видишь эти трубочки на изломе? Это кораллы.

Саша взял у

отца лупу. На темном изломе четко видны ряды тоненьких серых трубок.

— Ты говоришь,

это кораллы? А они даже не красные...

— Это совсем

особые кораллы. Они пролежали в породе миллионы лет, пока мы с тобой их не

потревожили.

— Тысячи тысяч

лет! А как ты это узнал?

Иван

Дементьевич рассмеялся:

— Ну, вижу,

придется прочесть тебе маленькую лекцию. Только сейчас нам некогда. Давай

проверим простирание вот тех пластов палеозоя.

— Как ты

назвал, папа?

— О палеозое мы

тоже поговорим потом, на привале.

* * *

Караван остановился

на ночевку в боковой горной долине, где Степан нашел хороший корм для коней.

Развели костер.

Отец наносит на

планшет маршрут за день. Отвлекать его разговорами в это время нельзя.

Но вот походный

журнал захлопнут.

— Папа, как же

все-таки могли эти кораллы попасть внутрь скалы?

Мавра Павловна

с укоризной смотрит на сына:

— Ты бы, Саша,

дал отцу отдохнуть.

— Погоди, Маша.

Во-первых, чувствую я себя превосходно, давно уже так не было. А кроме того,

знаешь, раз уж взял себе помощника, надо его обучать. Помощник хорош только

когда понимает, что делает. До ужина у нас сколько времени?

— Вот только

каша сварится. А мясо разогреть недолго. Через полчаса все будет готово.

— Значит, надо

умудриться изложить целую науку в полчаса. А начинать-то придется с самого

начала. Ну, слушай. Как ты представляешь себе, какой была наша Земля в самом

начале ее существования?

— В самом

начале? Нам учитель географии говорил, что Земля была когда-то раскаленным

шаром.

— Ну вот,

кое-что ты уже знаешь. Но сейчас нам нужна более точная картина. Этот

раскаленный шар состоял из массы расплавленных веществ — разных металлов и

минералов. А вокруг него была толстая оболочка густых водяных паров. Затем этот

шар стал постепенно, на протяжении сотен миллионов лет, остывать. Почему, как

ты думаешь?

— Очень просто,

— подал голос Генрих, подбрасывавший в костер сухие сучья. — Все горячее в

конце концов остывает.

— Это, милый

мой, не объяснение! Земля остывала потому, что в окружающем ее мировом

пространстве царит величайший холод. Постепенно остывая, расплавленная масса

этого шара покрывалась по поверхности сначала тонкой, а потом все более толстой

коркой.

— Это и есть

поверхность Земли, по которой мы ходим теперь?

— Нет, нет,

Саша, этой первоначальной корки теперь на поверхности не осталось — она

упрятана глубоко. И ты сейчас поймешь, почему так произошло. По мере того как

земной шар остывал, охлаждались и окружавшие его водяные пары. Они превращались

в воду, которая мощными потоками проливалась на землю. Земная поверхность, все

больше остывая, сжималась и коробилась. На ней образовались большие ложбины. В

них-то и скоплялись падавшие на землю массы воды.

— И тогда

появились моря?

— Да, самые

первые, самые древние озера, моря и океаны. А также текущие в них реки и ручьи.

И вот тут-то и начали происходить на

земле процессы, которые должен хорошо понять всякий, кто берет в руки

геологический молоток. Текучая вода с тех незапамятных времен и по сей день

неустанно меняет облик земной поверхности. Бесчисленные ручьи и реки без устали

грызут ее, несут размытые ими твердые частицы в море. Там все это оседает

слоями на дно. А что происходит дальше?

Иван

Дементьевич поглядел на Мавру Павловну, улыбнулся. Ему вспомнилось, как очень

давно, лет пятнадцать тому назад, он в Иркутске объяснял то же самое своей

жене.

— Ты ведь уже

знаешь величину диаметра земного шара?

— Да.

Двенадцать тысяч верст.

— Так. А

наибольшая глубина океана— только семь верст. Представляешь себе, как

незначительно углубление в семь верст на поверхности такого шара? При подобном

соотношении все океаны — всего только мелкие лужицы. Достаточно земной коре

слегка вспучиться под этой лужей — и лужа стечет на другое место. А внутренние

силы земных недр то и дело заставляют земную кору коробиться: кое-где эта кора

поднимается, кое-где опускается. И такой процесс происходит непрерывно.

— А ты, папа,

когда-нибудь видел, как это происходит?

— Нет, Саша, не

только жизнь одного человека, но и история всего человечества — только

неприметное мгновение по сравнению с длительностью таких процессов. События в

истории людей измеряются сотнями, самое большое — тысячами лет, а геологические

события происходят во много тысяч раз медленнее... Перемещение океана длится

миллионы лет. А потом в течение такого же огромного промежутка времени океан

снова перельет свои воды. И так непрерывно... Что же остается на той части

земной коры, которая была морским дном, а потом стала сушей?

— Понимаю,

папа! Там остается слой принесенного реками песка, глины и разной другой земли.

— Да, именно

так! В этом, Саша, ключ к пониманию почти всех геологических процессов на

земле. Ты видел здесь, на нашем пути, разные слои породы. Все они сформированы

веществами, осажденными из воды в те времена, когда эта часть земной

поверхности была морским дном.

— Ну, а как же

ты узнал, что тот пласт с серыми трубочками-кораллами, который ты нашел утром,

— такой древний?

— Вот ты какой!

— смеется Иван Дементьевич. — Все подавай тебе сразу. У мамы, кажется, уже

готов ужин.

— Если можно,

папа...

— Ну ладно, но

только коротенько. Мы бы никогда не узнали, какие из отдельных слоев земной

поверхности старше, а какие моложе, если бы в них не было окаменелых остатков

растений и животных, или, как говорят геологи, окаменелостей. Дело в том, что,

когда земная кора остыла, на ней стала зарождаться жизнь... Сначала это были

самые простые организмы. Очень, очень медленно они развивались и

совершенствовались. Ученые называют это эволюцией жизни на земле. Каждой

геологической эпохе соответствуют свои виды растений и животных... Ты не

потерял нити моего рассказа?

— Кажется, нет.

Я вот как понял: ты смотришь на такие ископаемые остатки животных или растений

и по ним судишь, какие пласты образовались раньше, а какие позже.

— Ну вот,

главное ты постиг.

— А как ты

назвал эпоху того слоя с серыми трубками-кораллами?

— Палеозой. Это

греческое слово. Оно значит — «древняя жизнь». Все породы, которые мы до сих

пор встречали в этих горах, относятся к палеозою.

Иван

Дементьевич поднялся:

— А теперь

пошли кушать. Скорей мыть руки!

*

* *

Экспедиция

пересекла уже первую, невысокую цепь Верхоянских гор.

Иногда

маленький арьергард — Черский и Саша— забираются далеко в сторону от тропы. А

караван не задерживается, уходит вперед.

Какое раздолье!

Можно при желании поскакать во весь опор, остановиться когда хочешь.

Вот отец

завернул за выступ скалы, скрылся из виду. Только размеренный шаг коня эхом

отдается среди скал.

Саша сдерживает

Мышонка. Цоканье копыт впереди постепенно замирает.

Тишина,

одиночество. Он — Робинзон на необитаемом острове... Но уже через минуту

становится не по себе в мертвом безмолвии каменной пустыни.

Саша

пришпоривает коня.

А ведь как

хорошо быть всем вместе!

Впереди, в

глубокой дали, показался ползущий змейкой караван.

— Папа, дай мне

бинокль, посмотреть на наших.

В сильном

приближении можно различить Степана на белом Соколике, красную кофточку матери,

широкополую шляпу Гени.

— Сколько до

них, как ты думаешь, папа?

— Мы оторвались

версты на три... Посмотрим, услышат ли нас.

Иван

Дементьевич отстегнул притороченное к седлу ружье, выстрелил раз, другой. А

Саша не отрывает глаз от бинокля.

Будто много

времени прошло.

— Не слышат...

— Погоди, рано

еще.

— Ура! Мама

обернулась, машет нам платком!

— Помашем и мы.

Иван Дементьевич

привязывает белый сигнальный флаг к концу дула и подает условный знак: стоп на

отдых!

* * *

Спустились в

долину горной реки Сакрыр.

Переправа через

бурливую реку была трудной. Два битых часа искали броду. На скользких камнях

кони оступались.

— Смотри, папа,

— показывает Саша на речной откос, — здесь порода как будто другая.

— Заметил? Да, это уже не известняки. Камень

рыхлый, совсем иного строения. Это глинистые сланцы. Они тоже относятся к

палеозою.

С тех пор как

вступили в горы, Черский по нескольку раз в день записывал показания барометра.

Саша знал уже, что это делается для определения высоты отдельных точек

маршрута. Каждый вечер, когда отец вычерчивал на планшете пройденный путь, он

отмечал по этим показаниям и высоту над уровнем моря.

На привале,

после трудного подъема, мать озабоченно поглядывала на отца:

— Ты бы, Ваня, больше не подымался в гору

пешком. А то бросаешь повод Саше, а сам идешь и идешь в гору.

— Как это ты

заметила? — улыбается отец. — Едешь впереди, а за мной, оказывается, следишь.

Это только сегодня, на легком подъеме.

— Нет, право,

Ваня, напрасно ты утомляешься.

— Да не

беспокойся. Сам-то я сейчас забыл и о себе, и обо всем на свете. Дело, дело,

Маша! Ради него и живем. Есть ли что-нибудь увлекательнее дела геолога-пионера!

Вот и Саша тебе скажет то же самое...

— Ну, пусть так,

желаю вам удачи, геологи-пионеры! — смеется мать.

На десятый день

пути по Верхоянским горам, когда подошли к пенистой Дыбы́, кончились

древние палеозойские горные породы, тянувшиеся вдоль маршрута почти полтораста

верст, с самого вступления в горы. Вдоль горной тропы, которая круто

поднималась теперь вверх, к третьему перевалу, залегала новая, сероватая

порода.

Саша с трудом

отколол от скалы небольшой кусок.

Камень очень

плотный, твердый.

— Это, Саша,

песчаник. Давай измерим толщину пласта, установим его падение и простирание.

— Я бы хотел

все это сделать сам, а чтобы ты последил, как у меня получается. Можно?

— Ладно,

действуй! Только помни, что в этом деле нужна точность.

* * *

Караван прошел

уже по Верхоянским горам верст двести.

Трудно брать

крутые подъемы тяжело нагруженным коням. И все же по горной стране и животным и

людям продвигаться куда легче, чем по таежной равнине. В горах почти не встречается

заболоченных мест и совсем не досаждает гнус.

Вьючные кони

снова сильно высохли. Три лошади хромают — посбивали копыта до мяса.

Но экспедиция

пока не потеряла из своего табуна ни одной головы — редкая удача в этих суровых

местах.

Расторгуев не

спускает глаз с лошадей: если какая-нибудь выбьется из сил, вовремя облегчает

ее груз. Казак в совершенстве владеет труднейшим искусством находить верное

направление в таежных дебрях и пустынных горах Севера; он умеет выискивать в

боковых горных долинах стоянки с хорошим выпасом для большого табуна.

Иван

Дементьевич целиком положился на опыт Степана, полностью доверил ему заботу о

лошадях и имуществе экспедиции, предоставил выбор мест для стоянок. Все свое

внимание ученый отдает геологическому изучению гор.

Он доволен

первыми результатами.

— Знаешь, Маша,

я нашел много интересного, — говорит он Мавре Павловне, разгружая вместе с

Сашей на стоянке сумку с образцами. — Покажи-ка нам, Александр Иванович, номера

сто три и сто пять.

Саша протягивает

завернутые в бумагу и занумерованные куски породы:

— На этом вот

номере, мама, очень хорошо видны раковины. Я сам отбивал.

— Да ты, я

вижу, успел стать заправским геологом! — приглаживает непокорный Сашин чуб

Мавра Павловна.

Иван Дементьевич

показывает жене кусок породы:

— Погляди-ка на

этот образец, какие четкие отпечатки органических остатков. У меня наберется с

полсотни не хуже этого. Благодаря им можно будет с большой степенью точности

определить геологический возраст верхоянских напластований.

— Значит,

главное, Ваня, уже имеется.

— Нет, еще много

дела впереди. Хочу зарисовать с высшей точки хребта расположение цепей. Не

подвела бы только погода.

— Небо сейчас

чистое. Авось и завтра не затянет.

*

* *

Еще не взошло

солнце, когда караван начал подъем к главному перевалу.

Сквозь ветви

лиственниц Саша глядит на клочья облаков, повисших на горных вершинах. Под

лучами невидимого солнца облака вспыхивают и быстро тают в прозрачном небе.

День выдался на

редкость ясный.

Лиственницы

постепенно становятся все тоньше и ниже, и, наконец, их сменяют заросли

кедрового стланца.

Горизонт

расширяется. Со всех сторон вздымают свои вершины синеющие хвоей горы.

Скоро кончился

и кустарник. Все вокруг стало голо. Под копытами лошадей — крупный щебень.

Расторгуев

повел караван по ущелью, выводящему к самой седловине перевала. Лошади с

опаской ставят ноги на влажные камни, меж которыми с шипеньем пенятся воды

горного потока.

На перевал

вышли, когда солнце уже поднялось над горами.

С высоты 1800

метров открывался вид почти на весь пройденный от Алдана путь — цепь гор, а за

нею, в глубокой дали, угадывались расплывчатые очертания приалданской гряды.

Горы и долины

покрывала бархатным плащом густая, темно-зеленая тайга. Картина была

величественная и суровая.

— Посмотри

сюда, Саша!

Саша подбежал к

матери, присевшей на камень у другого края седловины.

В ту сторону

видны были просторы северо-восточного склона. Плавно, очень полого спадали к

востоку горы главного хребта. Изумрудные, залитые солнцем луга раскинулись до

еле приметной на горизонте четвертой горной цепи.

— Вон где наши

кони нагуляют жиру! — показывает вниз Степан. — А за теми камнями корм и того

лучше.

Стали

развьючивать, разбивать палатки.

* * *

После короткого

отдыха Иван Дементьевич начал готовиться к задуманному им восхождению.

— Посмотри,

Маша, — передал он бинокль Мавре Павловне, — вон, налево, подходящая для

подъема вершина — с нашей стороны не очень крутая и всего метров двести выше

перевала. Оттуда весь хребет будет виден как на ладони. Если отправлюсь сейчас,

часам к трем буду там, а к пяти вернусь в лагерь.

— И я с тобой,

Ваня!

— Пойдем, если

хочешь.

Иван

Дементьевич берет с собой анероид, компас, бинокль, тетрадь с карандашом для

зарисовок. Мавра Павловна достает из багажа две альпийские палки.

— Папа, а мне

разве нельзя с вами?

— Нет,

оставайся в лагере.

Сначала немного

спустились по щебенистой россыпи. Потом начался подъем.

Черский шел

легко, ритмично, как опытный, тренированный в горных походах геолог. Поднявшись

метров на двадцать, отдыхал.

Когда одолели уже

треть подъема, он начал останавливаться чаще. Мавра Павловна, шедшая позади;

мужа, встревожилась.

— Может быть,

отдохнем? — предложила она.

Иван

Дементьевич обернулся. Лицо его было очень бледно.

— Нет, пойдем

дальше.

Мавра Павловна услышала неровное, тяжелое

дыхание мужа. Теперь он останавливался поминутно, вонзал палку в землю и всем

телом наваливался на нее, чтобы перевести дух.

Вдруг он сел.

Оперся подбородком на ладони, глядел себе под ноги и дышал часто и бурно.

Мавра Павловна

положила руку на плечо мужа и молчала. Она знала: Иван Дементьевич не терпел

ненужных слов сочувствия.

Так прошло

несколько минут.

— Смотри, Ваня,

сюда бегут Степан и Саша.

Черский поднял

голову:

— Да, верно...

Саша из лагеря

следил за подъемом. Заметив что-то неладное, он сильно забеспокоился и вместе

со Степаном побежал к отцу.

При их

приближении Иван Дементьевич поднялся с земли и совсем спокойно сказал:

— Ну вот, что-то

нездоровится сегодня.

— Иван

Дементьевич, дозвольте — снесу вас наверх. Мне это нипочем!

— Спасибо,

Степан. Вы добрый наш друг, я знаю. Нет, я уж постараюсь сам подняться.

Дальше пошли

вчетвером.

Иван

Дементьевич пользовался каждой возможностью облегчить для себя подъем,

подвигался вверх зигзагообразно. Местами, где было круто, он хватался за кушак

Степана, шедшего впереди.

Ноздри

раздувались от усилия, от сдерживаемого тяжелого дыхания. Но Черский шел и шел,

не сдавался.

Очень обрадовалась

Мавра Павловна тоненькой струйке родника, выбивавшейся из камня:

— Вот удача!

Напьемся здесь и отдохнем немного. Тут и тень.

Утолив жажду,

сели, прислонились к выступу скалы.

Черский смочил

лицо, голову, грудь. Ему стало легче.

— Ну что ж, зачем время терять — пойдем!

Теперь до

вершины было совсем недалеко.

Вот, наконец,

вышли на нее.

На лице ученого

торжество — он все-таки одолел эту гору!

Тесная площадка

слегка наклонена к северу.

Иван

Дементьевич глядит на стрелку барометра:

— Две тысячи

пятнадцать метров! Только те вон гребни на севере много выше нас. Жаль, что

нельзя подняться и на них. А так — градусов шестьдесят горизонта для нас

закрыты.

Черский

подходит к самому краю площадки, оглядывает горный пейзаж, раскинувшийся у ног.

Он снял шляпу. Ветер треплет его светлую шевелюру.

Ученый

отстегивает от пояса компас и долго выверяет направление главной горной цепи.

— Вот видишь,

Маша, — обращается он к жене,— недаром я столько ожидал от этого подъема.

Теперь уже нет сомнения в том, что карты неправильно показывают направление

Верхоянского хребта. В действительности цепи гораздо сильнее загибаются к

востоку... Саша! — зовет он сына. — На вот, возьми мою тетрадь и набросай линии

гор, но строго по компасу. Сначала стань лицом точно к северу, потом

вполоборота — прямо на юг. Я проверю рисунок.

* * *

Пустынный край.

На долгом пути

от Алдана навстречу каравану экспедиции проехали только три верховых якута. А

обогнали его всего лишь два всадника.

Однако весть о

Черском и его спутниках с непостижимой быстротой понеслась от Алдана к

Индигирке и оттуда на Колыму. Вовсю заработал «якутский телеграф».

За сотни верст

от ползущего по горам каравана встречаются двое якутов:

— Рассказывай!

— Нечего

рассказывать. Ничего не слышал и не видел.

А за этим

следует обстоятельный рассказ о караване в девять человек и сорок две лошади,

идущем через горы на Колыму. Перечисляются мельчайшие подробности: масть

лошадей, сколько из них сбило спины, сколько хромает. Количество вьюков, имена

погонщиков.

— А начальник у

них — старец, великий русский тойон. У него каменные глаза (это значит очки),

мерзлый язык и на лице волосы, как у собаки (борода). С ним другой старичок...

У якутов только

к старости отрастают иногда на подбородке жидкие кустики волос, да и те они

старательно выщипывают. Бородка Генриха делала его в глазах якутов стариком.

— ...и молодая

женщина, которая собирает целебные травы. У женщины мальчик, он понимает

по-нашему.

— Зачем едут?

За мехами?

— Нет. Говорят — лечить будут якутов. И пушного зверя в

лесах разводить начнут, чтобы лучше стала охота.

Узнав такую

новость, якут на время забывает о деле, по которому ехал, дает крюку верст

пятьдесят, а то и сто, чтобы побывать у знакомого, поделиться только что

услышанным.

В якутской

глуши нет желанней гостя, чем человек, приносящий свежие новости. Наговорившись

вволю, попотчевав приятеля, хозяин провожает его, седлает коня и спешит с

удивительной вестью к соседу — к далекой юрте, затерянной в тайге.

Глава XIII

ЧЕРЕЗ ТРИ ХРЕБТА

Жаркий июльский

день.

Экспедиция

спускается с последней гряды Верхоянских гор в долину Индигирки. Внизу лежат

пастбища Оймякона.

По берегу реки

разбросаны якутские юрты. Их не так уж много: всего четыре - пять. Но Саша

отвык от вида человеческого жилья, и Оймякон кажется ему большим поселением.

Прибывших

явился приветствовать волостной старшина — важный якут с начищенной медной

бляхой на груди и кортиком у пояса.

Иван

Дементьевич сказал старшине, что пробудет на Индигирке с неделю.

Такая длительная стоянка была неизбежна.

Экспедиция прошла уже половину тяжелого пути до Колымы. А впереди ее снова

ждала трудная горная дорога. Люди сильно нуждались в отдыхе. Кроме того

предстояло сменить вьючных коней.

Разбив лагерь,

принялись чинить одежду, латать продранные сумы вьюков, стирать белье.

Хотя и знойно,

но вода в Индигирке кажется ледяной.

— Купаемся,

папа? — нерешительно предлагает Саша.

— Посмотрим,

что скажет термометр.

Черский

погружает градусник в воду:

— Пятнадцать

градусов. Холодновато, но мыться вполне можно, да и побарахтаться немного в

реке, если охота.

Саша быстро

раздевается, входит в воду. После нескольких окатываний уже не обжигает

холодом.

— Папа, я

поплыву.

— Только

недалеко. А позову — плыви назад,

К реке пришли

помыться и ямщики.

Они

засмотрелись на диковину: мальчик держится на воде, хоть под ним глубина куда

выше его роста!

— Что делаешь!

Утонешь! — кричит Байбал, видя, что Саша все удаляется от берега.

Сбежались и

местные жители, привлеченные необычным зрелищем:

— Смотри,

смотри, плывет!

Саша решил

показать все свое уменье. Он нырнул, всплыл и снова нырнул, стараясь подольше

задержаться под водой.

— Ай, беда!

Тонет мальчик! — заволновались на берегу.

Но пловец уже

снова на воде. Отец подает знак, приходится возвращаться.

— Э-ха! —

изумляются оймяконцы. — Совсем как утка ныряет. И как это он дышит под водой?

— Что это,

Степан, здешний народ так удивляется? У какой реки живут, а плавать не умеют!

— Да где уж тут, Иван Дементьевич! Теплые дни

в этих краях наперечет. И помыться-то редко кому придет охота, не то что

плавать...

* * *

Экспедиция

покинула Оймякон в конце июля. Стало прохладнее, и теперь караван двигался

только днем.

Пройдя в

юго-восточном направлении сотню верст, круто повернули на восток — северо-восток.

До

Верхне-Колымска — конечной цели путешествия этого года — оставалось по прямой

не более шестисот верет. Но прямого пути не было, приходилось бесконечно

петлять по долинам горных рек и трудным горным перевалам.

На четвертый

день после выхода из Оймякона перед путниками снова встали высокие горы.

Однообразная,

унылая тайга. Лиственницы вытягивают над тропою свои жидкие, словно обгрызенные

ветви. Только в низинах, у речек, по-прежнему радуют взор путника

бальзамические тополи и приветно шуршат листвой высокоствольные тальники.

Караван поднимается

по узкой речной долине. С одной ее стороны, по залитому солнцем склону,

обращенному к югу, — кудрявые березки, блестящая листва тополей, буйные травы.

А на другой, теневой стороне — ни деревца, ни куста. Все заросло белым

лишайником.

Вышли к

подножию горного хребта.

Когда достигли

перевала, открылись северо-восточные отроги горной цепи.

А ниже — дикий

хаос каменных глыб. Длительный процесс выветривания расслоил, раздробил пласты

породы.

— Как

разворошило гору! — удивляется Мавра Павловна.

— Этот перевал

якуты называют Тас-Кыстáбыт. Ну-ка, Саша, можешь ты перевести?

— Кажется,

папа, это значит «набросанные камни». Давай назовем так этот хребет.

— Очень удачное

название! Именно так — словно брошены чьей-то гигантской рукой.

Застывшими

потоками сереют по склонам осыпи щебня.

За

Тас-Кыстабытом путь лежал вдоль верховьев Неры.

— Скоро опять

пойдут бадараны, — оповестил на стоянке проводник.

— В обход бы,

Степан Тимофеевич... Измучимся ведь! — забеспокоилась Черская.

— Не извольте

тревожиться, Мавра Павловна, тут бадараны не злые. Пройдем их куды как легше.

Караван вышел к

безлесной равнине, залитой водой. Только кое-где торчали кочки, поросшие

болотной травой.

Степан уверенно

погнал своего Соколика в воду. Конь шел легко, хотя воды ему было по брюхо.

Следом двинулись и остальные.

Иван

Дементьевич отстегнул от седла альпийскую палку, ткнул ею в глубину бадарана и

передал палку сыну.

— Под водой

здесь вечная мерзлота. Помнишь, я тебе рассказывал? Вот, попробуй сам.

Саша прощупал

дно:

— Совсем как

лед, знаешь, мама?

— Выходит,

правду сказал Степан Тимофеевич. Идти будет легче — не то что по таежному

болоту.

Черский и Мавра

Павловна проехали вперед, к голове каравана.

Бадаран

постепенно мелел. Теперь воды было Мышонку по колено.

— Смотри,

Байбал, я сейчас на ходу полезу коню под брюхо.

— Ну? На

бадаране?

— А что ж

такого! Думаешь, боюсь?

Саше не

терпелось испробовать якутский прием езды, которому Байбал обучал его на

стоянке.

Он бросил

поводья. Держась за луку, другой рукой дотянулся до подпруги и стал постепенно

съезжать с седла. Когда нога уперлась в заднюю луку, он свесился всем телом

вниз, начал быстро перебирать руками по подпруге и рывком подтянулся под брюхо

лошади. Ноги крепко обхватывали бока Мышонка.

— Ай, молодец!

Совсем как якут умеешь, — похвалил Байбал.

Саша уже

собирался снова водвориться в седле, да на беду как раз в эту минуту Мавра

Павловна оглянулась назад. Она увидела, что на Мышонке нет всадника:

«Свалился!»

Саша утонул!

Остановитесь! Остановитесь! — закричала она.

Караван стал.

Мавра Павловна, Иван Дементьевич, проводник поспешили назад.

Тревога быстро

рассеялась: из-под брюха Мышонка показалась голова Саши. Он изо всех сил

пытался взобраться на спину лошади, но, видно, от волнения никак не мог этого

сделать.

Степан поспешил

на помощь и усадил мальчика в седло.

— Дрянной

мальчишка! Как напугал! — Взволнованная Мавра Павловна ласково потрепала сына

за ухо.

Черский подвел

своего Шалуна к Мышонку.

— Это что за

джигитовка? — строго сказал он. — Ты, Александр Иванович, задержал весь

караван!

— Я... я... —

Саша опустил голову. — Я не подумал...

Отец

отвернулся: он улыбался в бороду.

* * *

Стали на

ночевку.

Черский

вынимает планшет:

— Что там у

тебя, Саша?

Прошло то

время, когда нанесение маршрута на планшет казалось Саше таинственным

священнодействием. Теперь он сам принимает в этом участие и в походе не

расстается с компасом, часами и записной книжкой.

Он заглядывает

в свои заметки:

— Утром мы

выступили на чистый северо-восток. Так шли верст шесть. Переправились вброд

через речку и повернули налево, к северу.

— Какой

считаешь поворот?

— Пятнадцать

градусов.

— Так. А

дальше?

— Дальше по

этому направлению еще верст пятнадцать до привала.

— Нет, ты не

заметил второго поворота. Верно, Степан?

— Верно, Иван

Дементьевич, забрали малость вправо.

Цветной

карандаш отмечает на эскизе еще кусочек пути.

— А после

утреннего привала что?

Саша

перелистывает странички:

— Я записал:

еще на десять градусов к востоку.

— Да,

пожалуй... А расстояние?

— Вот тут я

сбился со счету. Дорога все время петляла... Но Байбал говорит — прошли два

кёса, я так и записал.

— Два кёса? —

Иван Дементьевич рассмеялся.— Ты разве не заметил, как это ненадежно — кёс?

Саша и сам

хохочет:

— Мне Уйбан

объяснял, что кёс — такое расстояние, какое можно пройти, пока растает лед в

котле, вскипит вода и сварится кусок мяса. Вот чудно, правда? Котел может быть

большой или совсем маленький. И кусок мяса тоже...

— Теперь ясно,

почему у каждого якута свой кёс. Все зависит от размеров котла и аппетита! На

этот раз Байбал не ошибся, если считать его кёс верст в восемь.

* * *

Начало августа.

Короткому северному лету пришел конец. Солнце греет слабо, а к вечеру

температура иногда падает ниже нуля.

Долины

разукрасились в яркие цвета осени. Вдоль речек — золото пожелтевших тополей и

тальников. На покрытых лишайником склонах проступили кроваво-красные пятна

карликовой березы.

Верхушки гор

побелели.

Как прекрасен

этот прощальный привет приполярной природы! За Уралом еще лето в разгаре, а тут

все живое охвачено предчувствием долгой, суровой зимы...

Надо спешить,

скоро нагрянет жестокий хозяин здешних мест — пятидесятиградусный мороз!

Иногда, если

путь не тяжел, начинает петь старый одноглазый Уйбан.

Раскачиваясь в

седле, он без конца тянет одну и ту же унылую ноту. Саша вслушивается в эту

песню, похожую на плач:

— ...И скажет

мне жена: «Где ты бродил, Уйбан? Зачем оставил жену и детей?» И отвечу жене:

«Ездил я с бородатым русским тойоном, великим мудрецом и лекарем. Он знает все

тайны гор и рек, лесов и небес. И птицы, и мыши, и листья с деревьев, и цветы

на полянах рассказывают ему всё о себе. Добрый человек наш русский тойон. Он не

бьет якутов, и не ругает якутов, и кормит якутов, и лечит якутов...»

Потом очередь

доходит до перечисления достоинств Мавры Павловны. Слышит Саша и песню,

сложенную о нем — мальчике с глазами, как два кусочка льда, который умеет

нырять, словно утка, и говорить по-якутски.

Уйбан может без

конца восхвалять доброго русского тойона и его семейство.

Но старик не

исчерпал еще своего вдохновения. Он начинает петь о вороне, только что

пролетевшем над караваном:

— ...И прилетел

тот молодой ворон из гнезда своей матери. То гнездо на лиственнице, и верхушка

той лиственницы выше гор, выше облаков. И клюв у того молодого ворона

железный...

Долго еще поет

Уйбан. Его товарищи слушают песню, слагаемую на ходу. Иногда одобрительно

крякают, в иных местах чему-то улыбаются.

* * *

На горизонте

виднеется горная цепь с острыми вершинами.

— Там, Иван

Дементьевич, Улахáн-Чистáй, — показал

на горы Степан. — Это понимать надобно — большое место без леса. На тех камнях

не сыскать и хворостинки, чтобы чайник согреть.

На последней стоянке

перед подъемом наготовили дров, навьючили вязанки на запасных коней.

Перевалили через

первую цепь. Глазам путников открылась высокогорная долина, зажатая между двумя

грядами. Здесь было превосходное пастбище, но ни единого деревца, ни кустика.

Поставили

палатки, развели огонь. Мавра Павловна хлопотала у костра:

— Заберись мы

сюда без дров, пришлось бы заместо ужина напиться холодной водицы из ручья. А

сейчас я отварю на этих самых дровишках солонины на всю артель, да еще напеку к

чаю лепешек.

— Значит, мама,

у нас будет чаи с куском. Вот хорошо!

— Как так — с

куском?

— А вот, когда

к чаю лепешки... Я это слыхал

— Верно, Мавра

Павловна, — смеется Степан, — здешний народ так говорит.

— А ты, Сашок,

по-якутски учишься, да и по-русски, я вижу, переучиваешься. Скоро совсем перестану

понимать, что говоришь, — шутит Мавра Павловна. — И как это ты быстро запомнил

столько якутских слов!

— Что ж тут

удивительного, Маша? Проводит целые дни с Байбалом, вот и научился. И очень кстати.

Из нас пятерых теперь уже двое могут сговориться с якутами. Придется

поупражняться и остальным. Ведь в здешних краях и все другие народности умеют

говорить на этом языке.

— Вот уж ни к

чему забивать себе голову чем попало! — пожал плечами Генрих.

— Иван

Дементьевич с досадой посмотрел на племянника:

— Неужели ты

собираешься все четыре года изъясняться одними жестами? Не очень то удобно. В

экспедиции ведь всяко бывает...

Не успели пообедать,

как с севера нагрянул холодный ветер. Небо затянуло тяжелыми тучами.

А назавтра,

когда Саша, встав раньше всех выглянул из палатки, он закричал в изумлении:

— Посмотрите,

все завалило снегом. Настоящая зима. А сегодня только пятнадцатое августа!

На палатки, на сложенные штабелем тюки

намело целые сугробы.

Снег шел, не

переставая до трех часов дня.

Торопясь убраться

с неприветливого Улахан-Чиистая, наскоро поели и быстро навьючили коней

Снегопад

прекратился, но все вокруг заволокло густым туманом. Проводник долго не мог

найти восточного выхода из долины. А когда туманная мгла немного поредела,

Степан взял, наконец, верное направление и вывел караван к разрыву горной

гряды.

Глубоко внизу

путники увидели долину реки Боролулах. Там была еще осень. Тополи и карликовые

березки переливали желтыми и красными тонами. Снега внизу не было.

* * *

Экспедиция пересекла

последний на ее пути горный кряж — крутой каменный барьер Тóмус-Хая. За ним начинался пологий спуск к Колыме, вдоль ее притока — реки

Зырянки.

Несколько раз

досаждали снегопады вперемежку с дождем. Но теперь горы были уже позади, а Верхне-Колымск

— совсем близко.

— Что за отвратительные

места! — ворчит Генрих придвигаясь с кружкой чая поближе к огню. — Сыро, как у

нас в ноябре. Лучше уж снег и мороз, чем такая погода.

— Прекрасный

край, Геня! — живо возражает Черский, отрываясь от записи в. журнал. — Только

чтобы почувствовать это, надо проявить больше интереса к своему делу. Вот ты

стрелял вчера в горного барана и промахнулся. А ведь какой экземпляр упустил!

Генрих сердито

смотрит на дядю:

— Тут нет моей

вины — даже лучший стрелок иногда промажет.

— Я и не

говорю, что ты виноват. Но вот делаешь ты все как-то без охоты. А в экспедиции

чем занять свое время человеку, ко всему равнодушному?.. Встряхнись,

пожалуйста, прошу тебя для твоего же блага!

— Надоела мне

эта бесконечная поездка... — вяло отвечает Генрих.

Черский досадливо

пожимает плечами.

Придвинувшись к

костру, он стал просматривать журнал:

— Вот, Маша, я

перелистал сейчас свои записи. И знаешь — то, что мы наблюдали за время

перехода от Якутска, вносит много нового в топографию края.

— Это ты, Ваня,

о карте?

— Именно о ней.

На зимовье я вычерчу новую карту по дорожным планшетам. Но меня, как геолога,

занимает еще и другое. Ты сейчас поймешь, в чем дело. Ну-ка, Саша, сколько

верст мы прошли в Верхоянских горах по местам с известняками и глинистыми сланцами?

— Ты говорил,

эти породы тянулись полтораста верст.

— Да, примерно

столько. А потом начались триасовые песчаники. Это была длиннейшая полоса — верст

четыреста. В нее вошли и Индигирка, и Тас-Кыстабыт. Затем, если ты помнишь,

триас кончился на восточном склоне Улахан-Чистая. И снова пошел палеозой —

известняки и сланцы. Весь хребет Томус-Хая сложен палеозойскими известняками.

Иван

Дементьевич потянулся за своей кружкой чая.

— О чем говорит

такое чередование пород и их направление? — продолжал он. — О том, что в эти

места вторглись когда-то воды древнего триасового моря. С севера оно образовало

залив шириной в четыреста верст и отложило там свои осадки. А более древние

породы, которые мы видели, были тогда берегами широчайшего морского залива.

Саша задумался.

В его воображении встала картина: морские волны плещутся у подножия хребта

Томус-Хая...

И отец первый

своими исследованиями открыл далекое геологическое прошлое этих мест!

Глава XIV

НА ЗИМОВЬЕ

Караван

остановился на широком лугу, залитом полой водой.

— Ну вот,

друзья, и конец нашему маршруту первого года! — весело говорит Черский своим

спутникам. — Уже сегодня мы станем полноправными гражданами Верхне-Колымска до

самой весны. Да только как мы туда доберемся? Тут половодье воде краю не видно,

всю низину затопило!

— Посуху, Иван

Дементьевич, никак не объехать. Надобно вызвать из поселка карбасы.

По ту сторону

поймы, примерно в полуверсте, виднеется деревянная церковка и рядом с ней

несколько изб — вот и весь Верхне-Колымск!

Все с жадным

интересом разглядывают поселок: ведь здесь придется провести долгих девять

месяцев.

— Ты чего

ждешь, Геня, салютуй! — окликнул Иван Дементьевич племянника. — Видишь,

верхне-колымцы уже заметили нас.

Генрих пальнул

раз-другой из двустволки. Над рекой вспыхнули дымки ответных выстрелов.

— Обмен

любезностями по всем правилам, — смеется Генрих, — вроде встречи старинного

посольства.

От поселка уже

отчалили две большие лодки.

— Ну и

разлилась же нынче Ясачная! — удивляется Расторгуев.

Саша изумлен:

— Дядя Степан!

А это разве не Колыма?

— Колыма-матушка

отсель верст пять, — показал вдаль Степан. — Ее и не видно.

— Ой, как

далеко! А как же мой плот?

— Какой такой

плот?

— Да это так! —

спохватился Саша. — Я вам потом расскажу.

Груз уже сложен

у самой воды. Табун пустили пастись, но усталые кони пощипывают траву словно

нехотя.

Иван

Дементьевич велел Расторгуеву завтра же закупить сена:

— Надо

основательно подкормить лошадей, они того заслужили, немало помучились. Хорошо

еще что в обратный путь пойдут налегке.

— Кривошапкин

наказал рабочим простоять тут не более трех ден — и сразу в обрат, в Оймякон —

напоминает Степан.

— Маша,

обратился Черский к жене, — выдай ямщикам сухарей и чаю побольше.

— Я дам и

солонины.

— Прекрасно! Да

передайте им, Степан, приглашение, чтоб на прощанье обязательно побывали у нас.

Вышлете за ними лодку.

Подошли

карбасы. Началась погрузка.

У Саши давно

припрятано несколько кусков сахару. Разыскав в табуне Мышонка, он порылся в

кармане, достал угощение, поерошил холку своему верному товарищу:

— Ешь, Мышка!

Мышонок слизнул с ладони сахар и звучно схрупал.

Словно предчувствуя разлуку, поглядел на Сашу своими умными глазами и потерся

шеей об его плечо.

— Сашка, ты что

там возишься? Иди скорее в лодку! — позвал Генрих.

Саша быстро, не

оглядываясь, побежал к карбасу.

* * *

Верхне-Колымск

— это всего-навсего семь изб и одна якутская юрта, беспорядочно разбросанные

вдоль берега. В почерневших от плесени стенах — подслеповатые слюдяные или

затянутые ситцем окошки. Ни крыш, ни оград, словно строили эти жилища наспех,

да так и бросили недостроенными.

Позади поселка,

в низине, раскинулся густой высокоствольный лес в осеннем уборе. Белый тополь,

тальник, осина, береза. Много лиственницы.

Для членов

экспедиции, по распоряжению из Якутска, приготовлена пустовавшая избушка. Она

построена на русский лад, срубом. Над плоской кровлей торчит быгальница — шест

для сушки рыбы.

Пригибаясь под

низкой притолокой, прибывшие вошли в будущее свое жилище.

Сруб — восемь

шагов на пятнадцать — поделен перегородками на четыре махонькие клетушки. В

одной из них — два оконца величиной с носовой платок, а в остальных по одному.

— Глядите —

русская печь! — обрадовалась Мавра Павловна. — Кажись, век целый не видала...

Вот хорошо! Завтра же напеку пирогов... Стало быть, здесь будет наша кухня.

— Посмотри,

мама, тут и настоящий якутский камелек... А окна из каких кусочков! — Он

сосчитал: — Тридцать слюдинок в одной раме.

Иван Дементьевич подошел к окошку:

— Да... Сквозь

такую слюдяную мозаику света для моих глаз будет маловато.

— Это только

покуда вставят в окна лед, — поспешил успокоить его Степан. — После того свету

сильно прибудет.

Осмотрели весь

домик.

— Ты, Ваня, будешь заниматься в этой

комнате: тут как будто посветлее — она на восток, — решает Мавра Павловна. — Да

и камелек в ней поставлен. Все теплей будет, когда засядешь за работу. А в тех

двух спальни устроим.

— Скажите,

пожалуйста, самый настоящий диван! Вот только немножко покалечен... — Иван

Дементьевич вытаскивает несколько поленьев из продавленного сиденья. — Хотел бы

я знать, какими судьбами занесло эту почтенную мебель на берега Колымы. По

стилю судя, ему лет полтораста, не меньше.

— А нам, Ваня, это ископаемое в самую пору!

Дружно принялись за устройство зимовья. Всем руководила Мавра Павловна.

Степан поставил

у окошка несколько вьючных ящиков, положил на них дверь, снятую с петель —

получилось нечто вроде большого письменного стола. Мавра Павловна покрыла его

плотной бумагой, извлекла подсвечники, письменный прибор. По стенам развесили

карты.

— Неплохо ведь

получилось, правда?

— Превосходно,

Маша!

Саша, распилил

ножовкой несколько найденных на кухне досок. Геня забил в стены костыли. На

угольничках и этажерках заблестела посуда.

Много хлопот

доставило «обновление» дивана. В сиденье напихали сена, перекрыли его кошмами.

Мавра Павловна сшила вместе несколько сыромятных кож от переметных сум —

получилась большая пестрая покрышка.

Иван

Дементьевич попробовал лечь на это великолепное сооружение:

— Наш друг,

якутский губернатор, может нам позавидовать! Такого дивана наверняка не сыскать

во всей его столице.

Над диваном

повесили крест-накрест две пары ружей.

Все из тех же

вьючных ящиков соорудили перед диваном обеденный стол и сиденья вокруг него.

— Ну-ка, посмотрим,

как доехал наш гармонифлют... — Иван Дементьевич извлек из плотного картонного

футляра музыкальный инструмент, похожий на аккордеон. Сбоку над клавишами

торчат медные трубки. Черский слегка растянул меха, и комната наполнилась

густыми басовыми звуками.

— Цел и

невредим! Ему отведем место на самой широкой полке... А теперь, Саша, прибей-ка

свой календарь.

Мальчик взял со

стола отрывной календарь:

— Над диваном,

правда, папа?

— Да, лучше

всего.

Перед

календарем поблекло все — и начищенные до блеска ружья, и чайные лакированные

коробки, черные с позолотой, и даже гармонифлют.

Саша стал

обрывать один за другим старые листки. Стоя вокруг, все глядели на поток черных

и красных чисел, струившийся на сиденье дивана.

— Первое

февраля — мы выезжаем из Питера, приговаривает Саша. — Теперь приехали в

Иркутск. Выехали из Иркутска. Плывем, плывем, плывем... Папа, я забыл: когда мы

приплыли в Якутск?

— Ты уже

проскочил — это было тридцатого мая.

— Ах, да!

Теперь мы выступили из Якутска. Тракт... Горы... Здесь Оймякон. Снова горы... —

Рука Саши остановилась: — А вот — сегодня! Двадцать восьмое августа 1891 года.

Мы в Верхне-Колымске!

С устройством

спален было много проще. С этим покончили быстро.

Окна застлала

ночная тьма. Зажгли свечу.

Мавра Павловна

приготовила наскоро ужин, позвала всех к столу:

— Будем пить чай

на нашей домашней скатерти...

— И вспоминать

о покинутой цивилизации! — весело подхватил Геня.

Все засмеялись.

Впервые ели не

спеша, не по-походному, наслаждаясь обретенным наконец домашним уютом.

Пора и на

покой.

Совсем

раздеться, растянуться на мягкой постели, приготовленной матерью из войлока,

подушек и одеял, — что может быть лучше после долгого, бесконечно долгого пути!

Отдых! Отдых!

* * *

Назавтра, когда

сидели за утренним чаем, в избу вошел высокий, худой человек. Бледное лицо его

густо обросло бородой.

Мир дому сему!

— начал он. — Меня зовут отец Василий. А лучше — Василий Егорович. Я местный

священнослужитель Сучковский.

Иван Дементьевич пригласил вошедшего сесть.

— Колебался я,

господин Черский: идти к вам по-соседски или не следует. Ведь прямо скажу, могу

вас поставить в неудобное положение своим визитом.

— Это почему

же? — удивился Черский.

— Я штрафной.

Иван

Дементьевич рассмеялся:

— Бывают разве

и такие священники?

— А вам не

приходилось слышать? Самый настоящий поп-бунтовщик. В синоде долго раздумывали

— лишить меня сана или сослать, куда Макар телят не гонял. Выбрали, как видите,

последнее.

— Садитесь,

пожалуйста, Василий Егорович, к столу, отведайте нашего пирога! — пригласила

Мавра Павловна.

— И расскажите,

за что это обрушился на вас гнев церковного начальства.

— Это, Иван

Дементьевич, длинная история. Надо вам сказать — восемнадцать лет тому назад я

кончил первым Московскую духовную академию. Если бы не строптивый нрав, быть бы

мне теперь архиереем. Ан вышло по-иному... Без малого двадцать лет воюю с

высшими иереями церкви. И вот — потерпел я в оной войне полное поражение.

Разбит наголову!

— Да, уж если

оказались в Верхне-Колымске... — сочувственно заметил Черский.

Гость невесело

улыбнулся:

— Здесь, Иван

Дементьевич, я обрел некоторым образом тихую пристань после долгих мытарств. А

сколько их было... Когда кончил академию, назначили меня в Киевскую духовную

семинарию преподавателем российской словесности. Ну и вот. У меня в классе были

юноши любознательные, много читали. Как водится, составили там келейно

литературный кружок. Семинаристы меня не чуждались, доверяли мне. В их кружке я

рассказывал о светочах новой литературы нашей — о Чернышевском, Добролюбове, Писареве.

И вот, подите же, нашелся фискал, донес по начальству. По указу синода меня,

раба божьего, загнали на Волгу сельским священником. Ну, а там я не ужился с

местными попами. Знаете церковные нравы? Придет мужик венчаться — дай

поросенка. Крестить младенца — тащи гуся. Всякие там рублики, яйца, куличи... С

мужика тянут за все. Я восстал против нечестивых поповских дел. И опять на меня

донос. А потом пошло — с Волги меня спихнули на Урал, оттуда — прямехонько в

Якутск. А тамошний архиерей заявил мне: «Поелику восстаешь ты против

установленного порядка, то есть ты наихудший бунтовщик, и место тебе в темнице.

Но из милости даю тебе приход на Колыме. Авось там поостынешь!..» —

Взволнованный воспоминаниями, Сучковский поднялся со скамьи: — Вот теперь и

решайте, захотите ли вы якшаться с крамольным попом!

— Да что вы,

что вы, Василий Егорович! Вы всегда будете у нас желанным гостем.

* * *

Зимовщики шли

от избы к избе.

Нигде ни души.

Двери приперты воткнутыми в землю кольями.

— Все как есть

рыбачат, — замечает Степан. — Ныне тут самая горячая пора. Только приказчик

остался в магазее. Вона его изба!

«Магазея»

оказалась всего лишь убогой лавчонкой. Несколько штук бумажной ткани на полках.

Рядом круглые жестянки с порохом, мешки с дробью. Тут же сложенные в черные

штабельки кирпичи чая.

В лавке стоит

острый дух от наваленных пакетов прелого табака.

Пришедших встретил

белобрысый детина, приказчик средне-колымского купца Бережнова. Расторгуеву уже

приходилось иметь с ним дело.

— Опять к тебе,

Павел Трофимыч. Господа желают посмотреть, какая она есть, твоя торговля.

— Наше вам

почтение! — поклонился приказчик. — Что, Степан Тимофеич, добро сено я тебе

продал?

— Этим товаром

меня не обманешь!

— То верно, —

засмеялся приказчик. — На сене коня иной раз провести можно, а уж якутского

казака — ни в жисть!

Мавра Павловна

стала справляться о ценах. Каждый ответ повергал ее в ужас: пуд ржаной муки —

четырнадцать рублей, фунт сахару — рубль, кирпич чаю — три рубля.

— Да кто же у

вас купит за такие деньги? Кому это по карману?

— А мы на

деньги почитай что и не торгуем. У кого здесь быть деньгам-то? Больше меняем на

пышное.

— Как вы

сказали? — переспросил Иван Дементьевич.

— Стало быть,

на белку, горностая, лису али что другое — у ламутов, юкагиров, да и у

промысловых якутов.

Когда вышли из

лавки, Мавра Павловна сказала мужу:

— Теперь вся надежда

только на губернатора, что доставит вовремя нашу провизию. Здесь, на месте,

покупать не придется. Разве что крайность...

— Какая может

быть крайность! — убежденно возразил Черский. — У нас с собой мука, свиное

сало, ветчина, сухари, чай, сахар. А тут рыбы великое изобилие. До прибытия

наших запасов проживем припеваючи!

Саше не терпится скорее увидеть реку, с

которой у него связаны такие важные планы.

— Пойдем, папа,

к Колыме — мне хочется посмотреть.

— Мы не пойдем,

а спустимся к ней на лодках по Ясачной. Лодки наймем у приказчика. Что, Степан,

долго плыть до заимки?

— Часа за два

доберемся.

— Вот и хорошо.

Мы там купим свежей рыбы.

Через полчаса

вниз по Ясачной плыли две ветки.

В передней греб

длинным двухлопастным веслом Степан. С ним сидели Мавра Павловна и Саша.

Вот и Колыма:

широкая водная гладь вся в пенных всплесках.

С низкой лодки

река кажется выпуклой. Далекий правый берег поднимается красноватыми утесами.

Над ними — темные зазубрины тайги.

Левый берег

сплошь низменный.

Посередине реки

цепочка песчаных островков, поросших тальником.

Степан гребет

легко, словно играючи. Ветка скользит бесшумно.

Саша впился

взглядом в дальний берег. Вот там виднеются крутые откосы. Такие, как говорила

бабушка...

Но какая

широкая река, и места дикие! На самодельном плоту, в одиночку?

Надо сначала

хорошенько разузнать — может быть, здешние ребята слышали про мамонта. Потом

выбрать место и начать строить.

* * *

Подплыли к

заимке, где дружно трудились десятка два якутов. Гостей приветствовали краткими

возгласами.

Четыре рыбака,

по плечи в студеной воде, тащили сеть.

Попыхивая

глиняными трубками, несколько женщин усердно работали у деревянного настила.

Якутка брала из

корзины рыбину, отсекала голову, хвост, ловким движением ножа вспарывала брюхо.

Большим пальцем выворачивала потроха и швыряла их в кадку. Потом вытаскивала

хребет и бросала рыбу на настил.

Дети

подвешивали распластанную рыбу к жердям, чтобы вялилась на солнце.

Из стоящих в

стороне шалашей клубился густой дым. Там делали самую важную часть работы —

коптили рыбу. На шесты нанизывали провяленные рыбины, укрепляли шесты так, чтобы

рыба могла хорошо продымиться.

— Да тут целая

фабрика!

— Юколу

готовят, Иван Дементьевич.

Из сети

вывалили на берег улов. Подошли две женщины и стали его сортировать. Крупную

рыбу отбирали для ю́колы. Остальное относили в сторону, к большой

куче.

— Рыба, что в

куче, пойдет в ямы, — объяснил Степан. — В тутошних местах ямная рыба — самое

главное пропитание.

— Мама,

погляди, что делают ребята!

Мальчик, по

виду Сашин ровесник, набирал потроха из кадки железным черпаком и поджаривал их

на костре. Около него, как мухи вокруг меда, увивалась стайка малышей. Они

выхватывали из черпака лакомые кусочки, обжигаясь, набивали себе рты.

— Разве это

вкусно? — усомнился Саша.

— А ты поди,

отведай...

Саша подошел к

мальчику:

— Как тебя

зовут?

— Нукулун.

— А меня — Саша.

Дай мне, Нукулун, попробовать!

Нукулун порылся

черпаком в кадке, выловил налимью печенку, поджарил ее и протянул к Саше

черпак:

— Бери!

Саша достал из

кармана перочинный нож, отрезал кусок дымящегося потрошка, нанизал его на

лезвие и долго остуживал, прежде чем решился положить в рот. Старательно

разжевал и глотнул.

Печенка

оказалась очень вкусной. Саша облизал жирные пальцы.

— Еще хочешь? —

прищурил щелки глаз Нукулун.

— Дай еще...

Обступившие

Сашу ребята с любопытством глядели, как неумело большой русский мальчик ест

потроха.

— Ты где

живешь, Нукулун?

— Третья изба

от вашей, возле реки. Мы давно знали, что приедете. Мой отец перевозил вас.

Видишь, вот он вытаскивает из реки сеть.

— Твой отец

рыбак?

— Нет, он

охотник! — с гордостью сказал Нукулун. — Зимой мы с ним промышляем белку. Как

выпадет снег, начнем охотиться. Пойдешь с нами на охоту?

— Пойду. А ты

приходи к нам, Нукулун. Спасибо за угощение! Приходи обязательно.

Нукулуна

позвали носить рыбу.

Саша подошел к

матери:

— Мама, когда

будешь готовить рыбу, непременно поджарь потроха!

— Вижу,

понравилось, — засмеялась Мавра Павловна. — Степан Тимофеевич, поговорите со

старостой артели, чтобы продали нам нельмы.

— Они без денег

дадут, Мавра Павловна. Я здешний народ знаю. Наловлено вон сколько рыбы, а мы

вроде гости.

— Никаких

подарков! — строго сказал Черский.— Надо обязательно уплатить, и настоящую

цену.

Степан долго

толковал со старым якутом. Потом вместе с ним подошел к Черским. В корзине у

рыбака лежали две великолепные нельмы, каждая по полпуда.

Мавра Павловна

вынула кошелек:

— Прекрасная

рыба! Сколько за нее?

Старик

энергично замахал рукой: ни-ни, денег не надо!

Тогда Иван

Дементьевич мягко повернул его за плечи и слегка подтолкнул — неси, мол, свою

рыбу назад!

Рыбак не ушел —

он повернулся к Черскому. Склонил голову набок и с улыбкой протянул руку.

— Вот это

другое дело! Заплати, Маша, рубль. Не мало?

— Да что вы,

Иван Дементьевич! Им красная цена — полтина.

— Нет уж, пусть

будет рубль... Возьмите, Степан, рыбу. И пора нам в путь, чтобы ночь не

застигла на реке.

Рыбак спрятал

деньги, поклонился и направился к своим.

Когда подошли к

лодкам, Иван Дементьевич не на шутку рассердился: в лодках оказались корзины,

наполненные рыбой.

Это что такое?

Выставить на берег! — приказал он.

Из уважения к

вам сделали, Иван Дементьевич. Обычай тут такой.

— Тут, Степан,

такой обычай, что торгаши и всякое начальство народ обирают! За все, что будем

брать, надо платить полной ценой. Надо всем показать, что мы приехали на Колыму

как друзья и помощники, а не обиралы!

— А рыбу, Ваня,

думается мне, все же придется принять. Будет большая обида.

Иван Дементьевич заколебался.

— Очень

нескладно получилось... — сказал он с досадой. — Пожалуй, и в самом деле

отказаться нельзя. Только нужно потом отдарить и сказать при этом, за что. Нам

не к лицу стоять на одной доске со здешними хапугами!

Глава

XV

КОЛЫМСКАЯ ОСЕНЬ

Стол завален зарисовками

профилей пройденного маршрута, карандашными набросками, планшетами. Рядом с бумагами

— образцы горных пород, бутылки с химическими реактивами.

В избе

прохладно. Иван Дементьевич время от времени отрывается от работы, подходит к

камельку и греет озябшие руки и спину. Затем возвращается к письменному столу.

Он пишет

предварительный отчет о первом годе экспедиции, сообщает академии о том новом,

чем удалось пополнить сведения по географии и геологии Якутии во время перехода

от Лены до Колымы.

Ученый

откладывает перо. Надо заняться анализом взятого на Зырянке образца каменного

угля.

Он откалывает

от образца два кусочка угля и взвешивает каждый из них на лабораторных весах.

Затем размельчает один кусок в ступке, наполняет угольным порошком пробирку и

помещает ее над; пламенем спиртовой горелки. Другой кусок он кладет в железную

ложку и всовывает в пламя камелька.

Входит Саша:

— Папа, я

приготовил все, что ты задал на сегодня.

— И задачи

решил?

— Да.

Иван

Дементьевич смотрит на часы:

— Ого, без пяти

двенадцать! Что ж, пора...

Саша приносит

книги, тетради. Пока отец заканчивает свое дело, он разглядывает разложенную на

столе большую, только что вычерченную карту.

Как это у папы

получается, будто напечатанное! Все штрихи одинаковой толщины, краски положены

ровно...

— Папа, можно

тебя спросить?

— Погоди

минуту. — Черский гасит спиртовую горелку, вынимает ложку из камелька. — Ты о

чем?

— Есть в твоей

карте что-нибудь такое, чего нет на привезенной из Петербурга?

— А ты попробуй

разобраться сам, сравни их.

Саша

присматривается к картам.

Вот оно что!

— Горные цепи у

тебя идут иначе! Вот здесь, возле Оймякона, ты их повернул... И тут тоже,

дальше к востоку.

— Заметил? —

улыбается отец. Он достает из стопки бумаг Сашин эскиз: — Помнишь эту

зарисовку? Ты сделал ее за меня в Верхоянских горах.

Саша даже

зарделся от удовольствия:

— Она, значит,

пригодилась?

— И очень! Мы

сейчас займемся твоими предметами, а когда покончим с ними, поговорим о карте.

Что у нас сегодня по расписанию?

— Арифметика,

география, история.

Два часа длятся

занятия. Несколько раз Саша встает, чтобы прибавить дров в камелек.

Он ставит

поленья на здешний манер, стоймя. Пламя жадно охватывает их и с гуденьем рвется

в прямую глиняную трубу.

Иван

Дементьевич проверяет письменную работу, спрашивает пройденное, объясняет

новое, задает уроки на завтра.

— Ну, так...

Теперь о карте. Смотри: на старой как раз посередине между Яной и Индигиркой

поставлен водораздельный хребет. То же самое между Индигиркой и Колымой. Однако

мы увидели совсем другое. Это я и отметил. За время нашей экспедиции мы не раз

еще пересечем эти хребты, и тогда моя карта станет точнее.

— А этот уголь?

— А-а... Это

очень интересный уголь!

— Ты взял его,

кажется, в обрывах реки Зырянки.

— Если помнишь,

в том месте толстый пласт угля выходил на поверхность. Я исследую сейчас его

качество. — Черский показал на пробирку и вынутую из камелька ложку с золой от

сгоревшего угля. — Уголь возле самой Колымы, на большом ее притоке.

Когда-нибудь задумают пустить по Колыме пароходы, строить заводы — в этом угле

появится нужда.

— На Колыме

будут пароходы? — с удивлением поглядел Саша на отца.

Иван

Дементьевич рассмеялся:

— Тебе это

кажется невероятным? Сейчас, конечно, здесь нет в них надобности. Но настанут

другие времена. Будут здесь и пароходы, и поезда, и заводы! Труд геолога, Саша,

тем хорош, что геолог — это разведчик новых условий жизни, новой культуры. Он

ищет в земных недрах металлы и минералы — железную руду, уголь. По следам

геолога идут инженеры и строители. Они возводят города, прокладывают дороги,

сооружают заводы и фабрики... Придут когда-нибудь строители и сюда!

— А мы с тобой,

папа, для них уже кое-что нашли!

Расторгуев

вносит в комнату большую охапку дров и складывает поленья у камелька.

— Похолодало-то

как, Иван Дементьевич! Того и гляди снег повалит.

— Да и пора уж

— сентябрь... А что это, Степан, вы до сих пор не доставили мне ни единого

ламута? — шутя упрекает казака Черский. — С вашей помощью я уже обмерил не один

десяток якутов и юкагиров, а вот ламута никак не заполучу. Разве они в эту пору

в Верхне-Колымск не заезжают?

— Да как же,

Иван Дементьевич, к зиме им самое время. Теперь уж скоро пожалуют.

— Значит,

все-таки будут?

Иван

Дементьевич растянулся на диване. Он сегодня в хорошем настроении.

— Давайте,

друзья, побездельничаем немного. А где Геня? Все по тайге рыщет?

— Он, папа, еще

с утра ушел с ружьем.

— Вот

неутомимый... Маша, ты почему на кухне? Шла бы к нам.

В дверях

показалась раскрасневшаяся от печки Мавра Павловна. На ней передник, рукава

засучены до локтей.

— У меня уха на

огне.

— А что,

позвольте полюбопытствовать, у нас сегодня на обед?

— Все рыбное,

как ты любишь. На закуску — икра. Потом вот уха из жирного чира. Жареная

нельма.

— Заранее от

лица всей экспедиции благодарю вас, хозяюшка, за превосходное меню! А чаю с

сахаром отпустите?

— Да так уж и

быть, отпущу, — в тон мужу отвечает Мавра Павловна. — Ой, убежит моя уха!

Она спешит

обратно в кухню.

— Папа, сыграй

что-нибудь, — просит отца Саша, — как дома, в Петербурге.

— За эти восемь

месяцев я, пожалуй, совсем разучился. Впрочем, попробую.

Иван

Дементьевич снимает с полки гармонифлют,. тихонько перебирает клавиши. Обрывки

мотивов переливаются голосистыми нотками.

— И вовсе ты не

разучился!

— Ну, какую же

тебе сыграть?

— Про Ермака!

Из трубок

гармонифлюта льется широкая, многоголосая песня. Инструмент звучит в полную

силу.

Ревела буря, гром гремел...

Отец играет

удивительно хорошо... Саша слушает давно знакомую мелодию. А вот пошли искусные

вариации...

Песня

захватывает мальчика, он начинает подтягивать дискантом. Из кухни доносится

голос Мавры Павловны. Она вторит сыну.

Расторгуев

застыл в изумлении: вон оно как! Иван Дементьевич еще и песельник!

Кончилась

песня. Черский еще немного побродил пальцами по клавишам.

— Ну, довольно

бить баклуши!.. Саша, Степан, а как же ваши уроки? Ну-ка, за книжку! Ступайте в

Сашину комнату, а я здесь еще займусь немного до обеда.

* * *

Генрих вошел в

кабинет:

— Вы меня

звали, дядя?

Закрой, Геня,

дверь, и садись сюда, поближе.

Усевшись возле

письменного стола, Генрих искоса поглядывает на Черского: неужели опять

нравоучение? Да, кажется, не за что...