«Тунгусскіе разсказы». Ис. Гольдберга. - М. 1914 г. Ц. 80 коп.

«Алтайскій Альманахъ» подъ ред. Г. Д. Гребенщикова. – Пб., 1914 г., Ц. 1 р. 50 коп.

Сибирская литература обогатилась двумя новыми книгами.

Одновременно вышли в свет: в Москве — «Тунгусскіе разсказы» г. Ис. Гольдберга, выпущенные книгоиздательством писателей, и в Петербурге — «Алтайскій альманахъ», в издании барнаульского «Т-ва алтайскаго печатнаго дѣла» под редакцией Г. Д. Гребенщикова.

Первая книга — чисто беллетристического содержания, вторая — смешанного, но в обеих видное место занимает элемент этнографический. И уже с одной этой стороны, — не касаясь пока художественных достоинств и недостатков той и другой книги, — нельзя не признать за обеими несомненный интерес.

«Тунгусскіе разсказы» описывают уголки жизни одного из быстро вымирающих инородческих племен, находящегося на пути к окончательному вырождению, но до сих пор почти совсем не фигурировавшего в нашей художественной литературе.

«Алтайскій альманахъ» посвящен описанию целого края, в высшей степени интересного и своеобразного, давно уже заслуживающего самого широкого воспроизведения его в художественной литературе, но до сих пор также мало затронутого в ней.

Так. обр., обе книги стремятся заполнить собою, хотя бы отчасти, ощущающиеся в нашей литературе по сибиреведению пробелы, — и уже с одной этой стороны появление их на книжном рынке является далеко не лишним.

Начнем с «Тунгусскихъ разсказовъ».

Автор этой книги г. Гольдберг (Исаакъ Г.), насколько известно, еще молодой писатель. До сих пор его рассказы печатались, на протяжении около десяти лет, на страницах сибирских газет, главн. обр., иркутских, затем — томских и читинских.

В рассматриваемой книжке содержится тринадцать рассказов, сюжеты которых выхвачены из жизни приленских тунгусов, кочующих в верховьях Нижней Тунгуски, где автору пришлось провести несколько лет, видимо, в качестве невольного жителя. Автор рисует целый ряд самых разнообразных картин быта обездоленных детей тайги.

Один из лучших рассказов г. Гольдберга, открывающий собою книгу, —«Большая смерть» — дает картину нарастающего ужаса обреченности и полной беспомощности бедных инородцев перед надвинувшейся эпидемией, одним из тех ужасающих бичей инородческой жизни, которые обусловливают собою неизбежное и быстрое их вымирание, уничтожая целые стойбища...

Другой рассказ — «Послѣдняя смерть», также относящийся к числу лучших в книжке, рисует другой ужас инородческой жизни — голодовки. Производят впечатление на читателя переживания тунгуса-охотника, обреченного со своею семьею на голодную смерть, т. к. его «друг»-покручатель забыл его, оставил на произвол судьбы в «неурожайную» по охоте зиму...

В третьем рассказе — «Правда» — автор рисует психологию юридически беспомощного тунгуса, запутывающегося в понятиях об юридической правде, с одной стороны, и правде житейской — с другой.

В рассказе «Олень» автор делает попытку проникнуть в психологию тунгусского ребенка-мальчика, —и т. д.

Автор, видимо, близко и хорошо знаком с бытовыми условиями изображаемой им среды и — что самое главное — любит своих обиженных судьбою и людьми героев, жалеет их и умеет вызывать к ним сочувствие у читателя.

Что касается изложения, стиля рассказов, то с этой стороны нельзя отказать молодому автору в красивом, местами образном языке, в даре изобразительности, уменье схватывать и запечатлевать сущность наблюдаемых предметов и явлений.

Но, наряду с этим, автор, зачастую ... переходит ... к манерничанью, к нарочито вычурным сравнениям и оборотам речи.

Берем несколько примеров:

«Ушел день. Заколыхались прохладные вздохи ночи»... (стр. 16).

Луна «начала таять, кусочек за кусочком отпадать и становилась все тоньше, пока совсем не умерла»... (стр. 50).

«Синими тенями в изломах отливает покров снеговой на хребтах и по боркам». (стр. 148).

Или вот еще:

«И вот внезапно в безмятежное спокойствие Никаноркино пришла лисица невидимая» (стр. 149). Почему бы не сказать просто: нарушила, или омрачила безмятежное спокойствие?

«Яростным ударом вырвал старик (медведь) из чрева Ашитты маленького илле» (ст. 53). Каким это образом мог медведь одним только ударом совершить такую сложную гинекологическую операцию?..

Есть в книжке и другие недочеты.

Так, хорошо, в общем, написанный рассказ «В бездельное лето» несколько растянут, велик для изложенного в нем незначительного эпизода, почти анекдота, о краже молодым тунгусом у приезжей экспедиции какого-то научного прибора.

Но все это — мелочи, от которых молодой автор книги, — хочется верить, — скоро освободится, конечно, при условии, что он «не почтет на лаврах», а будет упорно работать над развитием и усовершенствованием своего, пока еще скромного, дарования...

---

«Алтайскій альманахъ» открывается обстоятельным историко-этнографическим очерком редактора сборника г. Гребенщикова: «Алтайская Русь»...

К. Дубровский.

/Сибирь. Иркутскъ. № 8. 11 января 1914. С. 2./

ПИСАТЕЛИ-СИБИРЯКИ.

Ис. Гольдбергъ «Тунгусскіе разсказы».

(Изданіе московскаго книгоиздательства писателей.) М. 1914 г. Ц. 80 к.

Современная Сибирь очень бедна беллетристическими талантами.

Вполне сформировавшихся ярких и сильных художников слова пока что совершенно нет. Три-четыре начинающих и подающих надежды писателя —вот и все, что находим мы в современной Сибири, что успела выделить из своих рядов сибирская интеллигенция.

Впереди этой небольшой группы молодых сибирских беллетристов идет Г. Гребенщиков, давший за последние два-три года несколько интересных рассказов из сибирской действительности (см. сборник его рассказов «Въ просторахъ Сибири», вышедший в Петербурге в начале 1913 г.) и значительную по объему и содержанию повесть «Ханство Батырбека» (Современникъ», 1913 г.).

Присутствие таланта чувствуется и в рассказах двух других беллетристов - Вяч. Шишкова и А. Замиралова.

Более интересен и художественно определен четвертый сибирский беллетрист — Исаак Г. (Ис. Гольдберг, автор вышеназванной книги «Тунгусскіе разсказы»).

Ис. Гольдберг около семи-восьми лет работал под псевдонимом Исаак Г. в различных органах периодической сибирской прессы. Но пользоваться известными симпатиями читателей и вниманием редакции сибирских газет он начал всего только около четырех тому назад, когда появились на страницах газет его первые рассказы из жизни тунгусов.

Рассказы Исаака Г. — стороннего наблюдателя наивной и трагической жизни детей тайги, кочующих в районе Нижней Тунгуски, куда этот сторонний наблюдатель был заброшен волею железной исторической необходимости, — начинают чаще появляться в сибирских газетах («Сибирская Жизнь», «Сибирь» и др.), привлекая внимание читателей новизной изображаемого быта, своеобразного, такого незнакомого, еще не встречающегося в русской художественной литературе.

Тринадцать лучших из этих рассказов Исаака Г. и составили недавно вышедший в Москве небольшой томик «Тунгусскихъ разсказовъ» Ис. Гольдберга.

Эта небольшая книжка должна, думается мне, привлечь к себе внимание широких читательских кругов, привлечь прежде всего колоритной новизной содержащегося ней художественного материала, свежего и яркого и тревожно волнующего.

В высшей степени своеобразный быть наивных детей суровой тайги, жизнь прирожденных таежных охотников, простых, наивных и добрых обреченных волей создавшихся условий на вымирание, живущих под трагическим знаком вечно пугающей, вечно властной Большой смерти, бросающей на сотни беззащитных лиц последний огонь больного румянца, опустошающей сотни тунгусских чумов; простой, несложный психический мир незнакомых нам, обитателям больших городов, тунгусов, их радости и горести, их маленькие думы, простые наивно-чистые чувства и переживания, часто кошмарно-трагические в простоте своей; взаимоотношения между дикими сынами тундры и тайги и представителями неведомой им культуры, такой непонятной для них, такой новой, невиданной, пришедшей в сердце властной тайги в лице купцов-скупщиков тунгусского промысла, обладателей «огненной воды», той воды, которая зовется водкой, с которой всегда, «в человека входит кто-то веселый — в голову мыслями смешными, в ночи пляской вползает».

Вот темы и сюжеты, затрагиваемые молодым автором, вот содержание «Тунгусскихъ разсказовъ» Ис. Гольдберга.

«Большая смерть», «Правда», «Николай-креститель», «Месть», «Чупалин сон» — наиболее интересные и характерные рассказы всей книжки. Написаны эти рассказы хорошо — литературно и образно. Свежи, а местами ярки и сочны.

Очень хорош, компактен, колоритен и художественно выдержан маленький рассказ «Тыркулъ».

Старик Тыркул — охотник милостью Божьей. У него зоркий глаз, обостренный слух, ему ведом звериный хитрый нрав, он чует зверя почти так же, как и его собака Ниру, он любит и жалеет зверя, без нужды не убивает его.

«От речки до речки, от вершины до вершины, вместе с холодной зимой проходит он — зоркий и чуткий, — и знает, где кроется остромордая лиса, — пусть не заметает она свой след, видит, куда прошел маленький хитрец, горнак, который спорить белизною своею с самим снегом, слышит — где прыгает беззаботная белка... Он читает по белому снегу непонятные, чуть видимые знаки, и щурит свои узенькие глаза и хитро смеется: о, он знает, он знает — где они все»...

Случайная встреча с «амакой-стариком» (медведем), злым, ищущим тепла, мяса...

Тыркул забеспокоился. Но не страх вошел в охотника. Чего бояться! Разве не встречался раньше Тыркул с амакой? Разве не выходил он победителем из борьбы?

Забеспокоился Тыркул только потому, что примета есть плохая: к худу ведет встреча с бродягой медведем...

Ведь Тыркул, как и всякий тунгус — во власти суеверий и предрассудков. Они царят и властвуют в его душе...

Короткая борьба с амакой. И вот: «сидит Тыркул на корточках возле самой головы стариковой (медведя), смотрит в полузакрытые глаза и говорит:

— Дедушка! Это не я тебя убил. Другой — русский злой человек убил тебя, дедушка... Тыркул тебя не убивал... Не сердись на Тыркула»...

Снял охотник шкуру с амаки, спрятал ее — обратно пойдет, заберет — и пошел дальше по тихой тайге со своей Ниру. Тишина тайги изредка прорезывается звонким лаем Ниру и коротким метким выстрелом зоркого Тыркула...

Этот небольшой (только пять страничек) рассказ — наиболее художественен и выразителен, наиболее выдержан и закончен из всех рассказов книжки.

Интересен как по выполнению, так и по психологическому содержанию рассказ «Олень». В нем Ис. Гольдберг пытается заглянуть в душу ребенка-тунгуса, изобразить мир чуткой детской души. Попытка увенчалась успехом. «Олень» — трогателен, ясен и свеж.

Остальные рассказы книжки менее интересны, некоторые же (напр., «В бездельное лето», «Путь их любви» и др.) надоедливо растянуты и вычурны...

Эта первая дебютная книжка рассказов начинающего автора дает возможность судить о его литературном творчестве и таланте.

Ис. Гольдберг, вне сомнения, наблюдателен. У него пытливый ум, острый и зоркий взгляд, умеющий улавливать в хаосе жизни наиболее интересные, показательные и характерные штрихи и явления.

Он талантлив и непосредственен, с темпераментом и страстностью настоящего хорошего беллетриста, не лишенного дара мыслить художественными образами, порою обвеянными мягким и нежным лиризмом.

Своих, таких простых, незаметных и незатейливых, героев автор любит живой, непосредственной любовью, любит искренно и просто, заставляя, совершенно не делая усилий в этом направлении, и читателей полюбить их, почувствовать их несложные души, их маленькие радости и большие трагические печали и невзгоды. А эта способность представляет ценность значительную, без нее ведь нет истинного искусства.

Но Ис. Гольдберг — начинающий беллетрист, еще новичок в литературе. Как у всякого начинающего писателя, у него есть недостатки, много недостатков.

Он не научился еще владеть формой, часто совершенно не владеет ей. Отсюда значительная неровность рассказов его; наряду с законченным и цельным как со стороны формы, так и со стороны содержания «Тыркулом», находим такой невыдержанный и бесформенный рассказ, как «В бездельное лето». Его форма я стиль носят яркие следы влияния наших модернистов. Подражает он им не только в хорошем, но и в том, что в модернизме было и есть глубоко отрицательного: тяга к внешним курьезным аффектам, вычурности и манерничанью, тяга к самолюбованию и самовлюбленности.

Все это, все эти дешевые погремушки есть в рассказах Ис. Гольдберга и, к сожалению, в большой степени. Часто молодой автор совершенно забывает, что он только-только выходит на широкую литературную дорогу, забывает и мнит себя уже настоящими мастером художественного слова. В результате этой нескромной мнительности — конфузные строки и страницы, надуманные пустяки вместо художественных рассказов.

Но от этих недостатков автор, вероятно, скоро избавится. Его непосредственная талантливость подскажет ему, что самовлюбленность и вычурность — верная дорога к художественному небытию.

Труднее избавится ему от других недостатков, о которых ясно говорит томик «Тунгусскихъ разсказовъ».

У автора слабо развита творческая художественная фантазия, способность к истинно-художественному вымыслу. Только слабым развитием этого «дара богов» можно объяснить деланность и искусственность, присущую некоторым его рассказам. Для примера укажу хотя бы на первый рассказ сборника: «Большая смерть». Хороший и яркий рассказ этот много теряет в своей выразительности от эффектного, насильственно придуманного и притянутого конца.

Второй недостаток. В талантливом авторе слабо развито живое чувство природы. Он умеет живописать природу, иногда дает яркие картины тайги. Но все это в каких-то общих тонах. Мало частностей, нет чудесного аромата еле уловимых деталей. Холодком веет от его описаний. Часто не чувствуешь совершенно смолистых запахов тайги, не слышишь ее шумов, шепотов и шорохов, таких тихих и музыкальных, нежных.

«Вечная», «извечная», «суровая», «темная», «черная» — вот арсенал надоедливо повторяющихся общих, стертых и шаблонных эпитетов, которыми автор награждает тайгу...

И все-таки Ис. Гольдберг талантлив. Из него может выработаться настоящий хороший писатель. Но для достижения этого нужно ему много и усиленно работать над своим талантом, нужно изжить, скорее отбросить все наносное и только мешающее, все идущее «от лукавого». Молодому автору предстоит упорная работа над формой и стилем, серьезная робота над углублением и усовершенствованием творческой фантазии и непосредственного чувства природы.

Пожелаем ему успеха и творческих достижений

Скальд.

/Сибирская Жизнь. Томскъ. № 24. 4 февраля 1914. С. 2./

Книгу Ис. Гольдберга, написанную любовно и тепло, читатели прочтутъ съ большимъ интересомъ. Здѣсь не только этнографія, здѣсь живая, яркая картина, знанье быта, умѣнье художника заглянуть въ чужую душу, душу первобытнаго безхитростнаго, простого человѣка, похожаго на ребенка. Тунгуска Танчеукъ красавица, охотница, Овидирь и его сынъ становятся ему близкими и понятными. Красиво описана смерть Танчеукъ, юной дѣвушки, полной силъ. Мѣстами удается молодому автору дать представленіе о своеобразной красотѣ дикой первобытной природы. Человѣчностью вѣетъ отъ каждаго разсказа и грустной любовью къ этимъ милымъ дѣтямъ, которые гибнутъ въ степи, точно забитые культурой. Голодъ, чума, водка преслѣдуютъ этихъ беззащитныхъ людей, а они живутъ въ мірѣ своихъ сказокъ, какъ выходцы изъ другого міра, не отдавая себѣ отчета въ трагедіи своей гибели. Книга Ис. Гольдберга не только сборникъ художественныхъ разсказовъ, она свидѣтельство очевидца, и это свидѣтельство очень цѣнно.

В. Л. Р.

[С. 115-116.]

Ис. Гольдбергъ. «Тунгусскіе разсказы». Кн-ство Писателей въ Москвѣ. 157 стр. Цѣна 80 коп.

Впечатление какой-то недоношенности производит эта книга. Взять хотя бы форму. Только что автор говорил своим обычным языком, немножко жеманным, с трудно дающейся фразой, как тут же, глядишь, рядом пытается имитировать стиль Сологуба с его характерной расстановкой слов. «Там, где звучали слова привычные, вскрики летали внезапные» (стр. 17). «Слабый замер крик» (21 и друг.), и т. п. Наряду с монотонным описанием — прямой сколок с Чехова. «Овидирь, у которого было больше тридцати оленей, два ружья — одно кремневое и одно пистонное — турка, жена старуха и сын женатый, летовал каждый год па речке Чимчиканихе» (23). Вдруг, неожиданно — ритмическая проза под Златовратского. — «Гони... Ах, гони, сынок!.. — к просьбе мужа слабый стон свой присоединяет она: — оленей лучших шаману зарежем... Шаманство сильное, шаманство большое сделаем... Ах, подымись с травы!» — Не слушал Шебкуаль. Посинели губы его и глаза, как смородины недозрелые, неналившиеся, стали» (15, 111 и друг.). Или образ — целиком из Гоголя. «Видела поляны... без меры в длину и ширину» (17). Образы из Ценского: «Материнская любовь подобна змее, что кроется в камне хребтов: руби ее на части, но она живет. И творит она хитрость. Острую хитрость, слитую с ложью» (108). Только что преподносилась имитация «под Чехова», как рядом преподносится подделка под былинный эпос. «И больше всего ловили Лонтогири рыбу. Серебряной чешуей был усеян берег стойбища их, — и было ее вдоволь, кишела ею благодатная Ика. И, кроме рыбы, на Икондае было вдоволь мху и травы, — мху и травы оленям рода Лонтогирь» (102 и друг.). Преобладает, тем не менее, обычный стиль г. Ис. Гольдберга — манерный, нарочито-деланный, негибкий, с трудно дающейся, как сказано выше, фразой. Чтобы покончить с формой, заметим, что рассказ у г. Ис. Гольдберга слаб; эпитет анемичен и бессилен; описания природы чаще всего декоративны и внешни (48, 58, 148); сравнения и образы (в большинстве) шаблонны и невыразительны («змеи кос обвивали голову»; «звонкий смех ее звучал, как ручей»; «с губами, рдевшими, как спелый шиповник»); все персонажи, не смотря на ввернутые кое-где тунгусские словечки, говорят специфическим языком г. Гольдберга (111 и друг.); нередко автор бродит вокруг и около предмета, пытаясь дать о нем исчерпывающей представление, но ничего, кроме нагромождения новых и новых фраз, не получается. Например: «материнская любовь подобна змее», (108), «материнская любовь жестока и жадна, как рысь» (110), «материнская любовь терпелива, как муравей» (115), и т. д. Все это напоминает толстовскую басню о слепом, которому пытались объяснить, какого цвета молоко, но так ничего из этого и не вышло.

Впечатление все той же недоношенности производит и содержание книги. Начать хотя бы с самого уместного, основанного на заглавие, вопроса: что это — художество, или же этнография, или, наконец, и то и другое вместе? По совести, ответить на этот вопрос невозможно. Если это этнография, то в пей слишком много от искусственности и от автора: его языка, его манеры, его даже душа порой, все субъективно. Если это поэзия, то для поэзии все это слишком длинно и скучно, и — без той необходимой «изюминки», которая заражает. Если же, наконец, это художественная этнография, то зачем тут голая фантастика («Путь их любви»), зачем этнографический анекдот («В бездельное лето»)? К понятию художественной этнографии, все же более всего приближаются характер и физиономия этой книги. Но... как все это деревянно (стиль и рассказ), как по-детски наивно (описания природы, быт), сколько сюсюканья под дикаря («Таркул» и др.), и как мало подлинного, заставляющего забывать об анекдоте, подхождения к душе инородца! У г. Ис. Гольдберга большая склонность к поэтизированию дикаря, но это с таким «пересолом», что чаще всего смешит и реже всего убеждает. «Там, где есть сытная и горячая пища, там и радость» (137). И т. п. У г. Ис. Гольдберга есть еще большая склонность к драматизированию положения инородца, несоответствие его душевной простоты с разбойным, хищническим укладом окружающего быта, детской веры в справедливость, прямоты искания — с цинизмом чужеядных «друзей» инородца («Николай креститель» и друг.), примитивности духовного уклада с осложненным моментом культуры, но... Но и здесь г. Ис. Гольдберг крайне редко идет дальше фиксации наружных, внешних, — мы бы сказали, «публицистичных» — положений, крайне редко возвышается до подлинного, из глубин души ведущего начало, драматизма.

Таково общее впечатление от этой книги, именуемой «Тунгусскими разсказами». Читатель спросит: что же здесь тунгусского? Желание г. Ис. Гольдберга испробовать свои художественные силы на инородцах. Вряд ли — большее.

Иное впечатление производят частности. Отдельные штрихи в рассказах с несомненностью говорят за то, что к душе человека (вообще и дикаря в данном случае) автор подходить внимательно («Злое дело»). Отдельные моменты той же души автор отображает удачно. Отдельные извивы человеческой психики ему доступны. Изображая эти именно моменты, он и может возвышаться иногда до драматизма («Месть»). В одном из наиболее искренних рассказов («Большая смерть») при всех его недочетах, чувствуется и лиризм, и темперамент, и страстная тоска по чем-то утраченном и гибнущем, но ясном и цельном (образ дикарки Танчеук). В романтическом «Путь их любви» — прорыв в иной, не знающий сомнений быт, прямая тяга к неомраченной цельности. И чувствуешь поэтому, что в «Тунгусскихъ разсказахъ» г. Ис. Гольдберг не весь, что рассказы эти в общем для автора не типичны и — что, развивая именно вот эти, только что отмеченные выше отдельные черты, он быть может и выйдет на настоящий путь своего дарования.

Жаль только, что современному читателю нужно непременно что-нибудь такое «экзотическое» — для того, чтобы он обратил на книгу безымянного писателя свое внимание, — какую-нибудь этакую андреевскую «негритянку», что ли, или нечто подобное. Учел, по-видимому, это настроение книжного рынка и г. Ис. Гольдберг, и — поспешил выбросить читателю свою «негритянку» — «Тунгусскіе разсказы».

Н. Чужак.

[С. 61-63.]

Милостивый государь,

господин Редактор!

В № 114 «Сибири» от 4 июня с. г. появилась заметка о моей книжке «Изъ ленскихъ впечатлѣнiй». В этой заметке кому-то захотелось «отвести душу» своего озлобления против меня, но крайне неудачно.

Должен оговорится, что, живя за пределами гор. Иркутска и будучи все время сильно занят, и далеко не этим, я не мог систематически и аккуратно следить за печатанием и выходом в свет своего сборника. По телефону просил поместить в виде аншлага на оборотной стороне обложки о готовящемся издании новой моей книги «Тунгузскіе разсказы», что типография составила и напечатала по-своему, т. е в таком виде: «приготовляется къ печати сборникъ того же автора «Тунгузскіе разсказы». Очевидно типография не предвидела, что этого только и ждали застрельщики из «Сибири», чтобы поиздеваться и поглумится над автором книги. Я тоже ни в коем случае не могу ожидать преподнесения такого подарка за чужие ошибки, но идущие к сущности книги. Мне только пришлось развести руками при виде такого объявления и констатировать печальный факт случившегося без всякой возможности исправить.

Это дало повод какому-то анонимному критикану из «Сибири», скрывающемуся под инициалом N, признать мои бытовые картины и росчерки «безграмотными и нудными».

Совершенно умалчивая по существу бытовых картин, а придравшись только к предисловию, он весь центр тяжести перенес на помещенное в конце на обложке вышеуказанное злополучное объявление, которое очевидно кого-то задело за живое. Рецензент, приняв поучительный тон, советует переменить на другое название заглавие будущей книги «Тунгусскіе разсказы»

Зная из газет о существовании «Тунгузскіхъ разсказовъ» Исаака Гольдберга я ни в коем случае не мог допустить, или предвидеть того обстоятельства, что монополия или патент на это название «Тунгузскіе разсказы», — принадлежат исключительно только ему и право собственности на это название закреплено только за ним, с наложением «табу или veto для всех и каждого из остальных. Это положение, именно, и выяснилось сейчас заметкой рецензента «Сибири», где меня упрекнули в недобросовестности или в «неприличии» тоже писать и излагать быт тунгусов, хотя бы совершенно иначе и по-своему под названием «Тунгусскіе разсказы», при наличии своих особых взглядов и наблюдений, с проведением совершенно другой точки зрения.

Но так как и мои «Тунгусскіе разсказы» уже печатались в периодических изданиях Сибири, и протест о праве собственности на это заглавие кем это следовало своевременно не был записан, а сборник «Изъ ленскихъ впечатлѣнiй» с упомянутым объявлением уже давно отпечатан и разошелся в значительном количестве экземпляров, — то к сожалению, в смысле изменения, ничего предпринять не могу.

Меня отчасти спасает и то положение, что рецензент «раскритиковал», что называется во всю, мою книжку, кроме предисловия и объявления, совершенно ее не читая, иначе мне были бы поставлены в вину корректурные ошибки и опечатки, имеющиеся в тексте книжки.

За отказом «Сибири» в напечатании, убедительно прошу настоящее поместить на столбцах вашей газеты.

Примите уверение в совершенном почтении П. Н. Колядо.

/Иркутская Жизнь. Иркутскъ. № 150. 15 іюня 1916. С. 3./

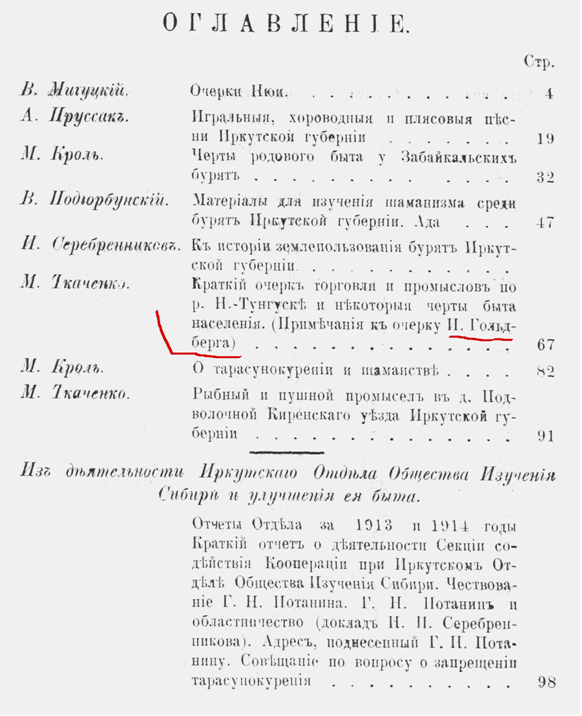

КРАТКИЙ ОЧЕРК ТОРГОВЛИ И ПРОМЫСЛОВ ПО р. НИЖНЕЙ ТУНГУСКЕ

И НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ БЫТА НАСЕЛЕНИЯ

До последнего времени р. Нижняя Тунгуска со всеми своими пушными, рыбными и иными богатствами была известна торговому миру лишь в своей населенной оседлым людом части, — до с. Ербогачена, стоящего на 500 в. ниже д. Подволочной, дальше которого он редко проникал. Каждую осень, ко дню св. Николы (6-го декабря), в Ербогачен стекались не только с Тунгуски, но и с Лены и даже из Иркутска, скупщики: туда же из самых отдаленных уголков тайги, с разных рек и речек, отчасти с р. Чоны, выходили тунгусы и якуты и выносили весь свой осенний промысел, главным образом, белку, затем лисиц, горностаев, хорьков и сохатиные (лосиные) шкуры. Здесь производился обмен почти всегда на товар (к особенности местными торговцами), забиралась у промышленников их добыча за раньше взятую покруту; выдавалась им новая под будущий промысел. В остальное же время года тунгусы (главные обитатели средней и низшей части этой Тунгуски) вели обмен по мелочам с постоянно живущими тут купцами.

Но с 1909 г. в низовья Тунгуски к тамошним тунгусам пробрался один предприимчивый купец с Ангары, который совместно с сыновьями повел дело в более крупном масштабе, основав там, в самом центре кочевий тунгусов, две постоянных лавки, одну на устье р. Илимпеи, впадающей в Тунгуску верст 800 ниже Ербогачена, другую на устье р. Таймур, в 400 вер. от устья р. Тунгуски.

Весной 1909 года они из д. Подволочной проплыли на легком шитике, почти порожнем, чтобы только поразведать край и годность реки для сплава, т. к. известно было им, что в низовьях реки есть опасные для плавания пороги. Опыт вышел удачным, и они благополучно выплыли на р. Енисей. Следующей же весной они явились в Подволочную со значительным грузом товаров, построили здесь паузок и, нагрузив его, тронулись в путь. Первый год торговли был настолько удачен, что на следующую весну сплав был гораздо больше и начал заметно расти с каждым годом, так что они стали плавить по два больших паузка.

Ими плавится в низовья Тунгуски, главным образом, мука, ржаная и пшеничная, разных сортов сукна и ситцы, преимущественно ярких цветов, оружие, порох, свинец, много бесценных, но красивых безделушек, и в громадном количестве сплавляется туда спирт и разные красные вина, от кагора до коньяка включительно. С помощью спирта и вина и обделываются ими все торговые, дела с тунгусами.

Надо сказать, что снабжение Нижней Тунгуски вином, главным образом, спиртом, на всем ее протяжении, не встречает со стороны каких-либо препятствий, и это дело здесь так широко поставлено, что можно подумать, что все благополучие этого края зависит от поставляемого туда вина. А количество этого драгоценного напитка для края, заключающего в себе одну волость и две инородческих управы — невероятно. Одна Чечуйская казенная винная лавка, торгуете на 60 тысяч руб. в год, две трети каковой суммы дает Н.-Тунгуска, да, кроме того, вино из разных предосторожностей провозится туда из Киренска и даже из Красноярска (провоз всегда поплатится). В д Подволочной каждый год повторяется одна и та же история. Как только вскроется река, пока нагружаются паузки, ночью подводится легкий шитик, ночью же спешно нагружается запретным товаром: спиртом, оружием, порохом; и спешно же ночью отправляется вперед, в пределы недосягаемости (как творятся дела ниже Ербогачена, администрации совершенно неизвестно, и никто из ее представителей никогда там не бывал). Приходи тогда полиция на паузки, ройся в товаре ничего не найдешь предосудительного. Но, помимо этого, купцы пускаются и на другие уловки. Так, в третьем году по зимней дороге из Красноярска было доставлено в д. ІІодволочную несколько больших ящиков с жестяными банками, наполненными «керосином», как говорили купцы. Чтобы уверить в этом присутствующих, они действительно накачивали из этих банок керосину и предлагали «выпить». Но по том оказалось, что в этих банках от горлышка были впаяны трубки, наполненные керосином, остальное же пространство в банках заполнено спиртом. Керосину потом удалось все-таки просочиться в отделение для спирта, и вся драгоценная жидкость была перепорчена, но и это оказалось пол бедой: испорченную драгоценную влагу удалось рассовать полупьяным тунгусам. Об этой проделке знала вся округа. В этом же году вся дощатая настилка пола в паузках была заполнена бутылками с красным вином.

Так провозятся контрабандные средства культивирования тунгуса. Но и этого количества «культуры» часто не хватает на местах, и тогда сметливое купечество прибегает к разным изобретениям. Обыкновенно практикуется следующий прием. Тунгусы любят сладкую наливку, да еще в красивой бутылке с красивым ярлыком и красной шапочкой на горлышке. А тут хорошие наливки да коньяки давно выпиты самими купцами, остались одни порожние бутылки. Но сметливый купец всегда найдется. Кипятится большой котел воды, бросаются туда линючие ситцы да сукна — получается цветной настой. Потом вынут оттуда сукна, положат туда немного сахару, немного вольют спирта, трав каких-нибудь пахучих прибавят или капель. Разольют потом эту наливку в красивые из-под дорогого коньяка бутылки, запечатывают их красивыми шапочками, вот и наливка. Пьет подгулявший тунгус, только морщится, да хвалить надо. Да и как не хвалить — такая красивая посудина, и цена то немалая — 5 руб. бутылка. За одну бутылку подай чуть не две сохатины (сохатиные шкуры там идут иногда по 3 руб. штука), а каждая такая сохатина пойдет потом у купца по 12-16 руб. — вот и барыши! А с простой водкой дело обходится еще проще: бутылка воды, шкалик спирту — вот и вино. Бутылка вина — сохатиная шкура. Пьет, пьет тунгус, и пьян не напьется, глядишь, — и промысел из рук выскользнул. А еще лучше счет подводится. Заберется тунгус у купца рублей на 30, а пушнины принесет рублей на 200. Большинство тунгусов считать не умеют, в деньгах толку тоже никакого. Начнет купец на счетах брякать. Тунгус глядит, да только глазами моргает. «Так, — говорит купец, подсчитавши, — ты еще мне три рубля должен. — Так, отвечает тунгус, боясь показать себя невежей. «Ну, бери опять покруту!» предлагает купец.

На Илимпее тунгусы полудикие, очень отличающиеся от Ербогаченских, которые, имея постоянные сношения с русскими, гораздо культурнее, понимают по-русски и знают счет. Тех так не проведешь.

На Илимпее за последние годы много пришло тунгусов со Средней Тунгуски из-за упадка там промыслов, где сохатые почти все уже выбиты, мало осталось также и белки. Кроме того, тамошние купцы слишком уже грабят тунгусов. На Илимпейской торговле их покручается чумов 50, а на Таймуре, как передают, чумов 300. Как дикари, тунгусы любят все цветное, яркое, ситцы и сукна ярких цветов, металлические пуговицы, разные украшения. В большом количестве доставляется сюда для них бисер, которым тунгусы любят обшивать одежду, пояса, обувь; медные пуговицы всех ведомств, которые тунгусы нашивают на свою одежду рядами. Куль муки в 4 пуда там стоит 20 руб., кирпич чаю 2 р., платки шерстяные, стоящие здесь на Лене 1р. — 1 р. 20 к. идут по 5 р., вино красное, кагор в 80 к. — 1 р. бутылка — 4-5 руб., бутылка простой разведенной водки 3-5 руб., одна металлическая пуговица 30-40 к., медный крест — 1½ руб.

Предметы наиболее ходкие продаются по сравнительно невысокой цене.

О торговле винами по р. Н.-Тунгуске приходится сказать еще несколько слов. Тунгуска своей казенной винной лавки не имеет, а к тунгусам доставлять вино запрещено вообще, но вино доставляется туда всеми способами круглый год, летом по воде: на паузках, шитиках, плотах, лодках; зимой гужом в ящиках и бочоночках. Кроме нарочито нанимаемых для того возчиков, ни один торговец, даже самый мелкий, не едет без того, чтобы не везти несколько ведер, даже ящиков вина, а таких торговцев за зиму переедет бесчисленное множество. Даже едущие за кладью или по какому-либо делу, иногда на промысел, Ленские крестьяне не забывают захватить несколько четвертей вина, по опыту зная, что назад вести не придется. Но особенно много вина доставляется туда крупными торговцами. Так, во время Ленской ярмарки, когда Тунгусские купцы набирают товары на все лето и сплавляют по Н.-Тунгуске на плотах, было сплавлено в 1913 году около 350 вед. одного каз. вина, не считая «красных» (наливок, коньяков и пр.). а в марте месяце того же года по первой воде на паузках и плотах было уплавлено еще больше.

В оседлой части Н.-Тунгуски, кроме купцов, немалую роль в спаивании, как инородцев, так и местного крестьянства играют и местные деревенские кулаки. Стоимость вина на протяжении всей Тунгуски весьма различна. Так, уже в д. Подволочной бутылка разведенного вина стоит 70 к., в д. Сосниной, сто верст ниже —1 р., в с. Преображенском, 300 вер. от Подволочной, от 1-2 р., а ниже Ербогачена стоимость ее возрастает до бесконечных пределов. Там иногда просто опаивают тунгуса и начисто его обирают.

Такое количество поглощаемого населением Тунгуски алкоголя не может не отразиться на психике как тунгуса, так и крестьянина. Даже Ленские крестьяне, сами пьющие не мало, часто удивляются тому сплошному разгулу, который наблюдается в д. Подволочной, в особенности начиная с Михайлова дня 8-го ноября, местного храмового праздника, как раз совпадающего с выходом крестьян-промышленников из лесу по окончании белочного промысла. Подобный разгул часто начинается по самому ничтожному поводу. А таких поводов в д. Подволочной сколько угодно. Весенний выход купцов с низу Н.-Тунгуски на Ленскую ярмарку, перевозка через волок в оба конца клади, сплав несколько раз в лето и т. п. Надо сказать, что на долю деревни Подволочной немалые заработки выпадают, благодаря ее положению у волока. В одну только весеннюю перевозку некоторые крестьяне зарабатывают до ста и более рублей, не говоря уже о постройке плотов и сплаве почти в течении всего лета. Но особенно даст о себе знать появление в д. Подволочной более или менее крупных торговцев, которое часто сопровождается сплошным разгулом в течении нескольких недель, иногда дикими расправами.

Надо заметить, что подобные явления (расправы, спаивание и пр.) не встречают осуждения среди населения д. Подволочной, в особенности среди старого поколения, на своем веку мало видавших людей, кроме купцов да скупщиков — молодое поколение на этот предмет иных взглядов. Деятельность купечества находит немало подражателей среди местного крестьянства. Некоторые из д. Подволочной начинают поторговывать, и, пожалуй, крестьянин-кулак не менее жесток к своему меньшему собрату, чем любой торговец. Трое крестьян из д. Подволочной ездили на Илимпею не только попромышлять, но и поторговать, уплавив туда 20 вед. одного лишь спирту; некоторые крестьяне ездят с Н.-Тунгуски на Чону «покручать» тунгусов и якутов, целая сеть мелкой торговли разбросана по р. Лене и почти по всем речкам, впадающим в Н.-Тунгуску, где только кочуют тунгусы, и можно хоть чем-нибудь поживиться, и ни один торговый шаг не совершается без бутылки-другой, а то и нескольких четвертей вина.

Такое постоянство и неуклонность потребления алкоголя начинает отражаться не только на взрослом населении, среди которого с каждым годом растут уголовные преступления, бывшие в недавние времена на Н.-Тунгуске за редкость, но даже и среди подрастающего поколения. Учитель д. Оськиной, стоящей от д. Подволочной на 400 вер. ниже и состоящей из 26 дворов, рассказывает следующее. В Оськином пьют все положительно, не исключая подростков, девушек и девочек. В школьном возрасте уже наблюдается наследственное влияние алкоголя, которое выражается в близорукости, тупости. Взрослые, мужчины и женщины, отличаются необыкновенной простотой между собой отношений, большинство живет гражданским браком.

В д. Подволочной женщины пьют почти наравне с мужчинами, и каждый сплошной разгул среди мужиков захватывает и женщин. Мне самому, живя в течении нескольких лет в д. ІІодволочной, неоднократно приходилось выдерживать осаду со стороны пьяных баб и мужиков, когда они просят, иногда просто молят, дать им хоть 15 коп. на похмелье, когда у них уже несколько суток подряд трещит от вина голова, и нет ни гроша в кармане, и наблюдать, как «на помочах» (когда крестьяне для уборки хлебов и др. работ собирают помочь и после работы ставят угощение, где главную роль играет вино) четырнадцатилетние девушки напивались до пьяна, и их потом приходилось взрослым в таком виде отправлять домой.

Молодое поколение этой деревни, совершенно лишенное обучения (Подволочинские крестьяне не соберутся уже в течении нескольких лет хоть какого-нибудь учителя нанять), никем и ничем не руководимое, мало обещает хорошего. Сквернословие, драки, доходящие до пырянья ножами друг друга и попытки подстрелить, похищение одним у другого из ловушки попавшей добычи, что так строго осуждалось их отцами, и полное попустительство со стороны их отцов, не знающих, для чего и чему их учить, — вот та школа, которую проходит молодое поколение.

Спрашивается, откуда же берет Н.-Тунгусское население средства не только для поддержания своего благосостояния, которое вообще гораздо лучше благосостояния Ленского крестьянина, пробивающегося чуть не круглый год чайком, в то время, как на столе почти каждого крестьянина Н.-Тунгуски, мало-мальски зажиточного, круглый год мясо и рыба, — которое платит немалый налог казне (шутка ли расходовать тысяч 50 в год на одно лишь казенное вино!) и самое главное — местное население своим трудом и своим горбом вспоило и вскормило целый ряд торговцев, большинство которых пришло сюда в арестантских халатах, начали дело с медных грошей и которые нажили и вывезли отсюда не одну сотню тысяч рублей, ничего не дав положительного местному населению?

Кусочки полей у деревень, едва прокармливающие население лишь некоторых из них, да клочки покосов, тянущиеся вдали берегов Н.-Тунгуски — в то время, как за те сотни тысяч, которые были вывезены с Н.-Тунгуски, можно было расчистить тысячи десятин и не только прокормить местное население, но и сделать Тунгуску поставщиком для Лены не только мяса и рыбы, каковой она являлась до последнего времени, но и житницей ее. Одни лишь окрестности д. Подволочной дали бы не одну тысячу десятин. Не так давно, когда на реку со всех сторон надвигалась тайга, тая в своих недрах бесчисленное множество озер и топких болот, местные крестьяне с трудом собирали лишь ячмень да овес и потом овес обменивали на другие хлеба, вовсе и не мечтая о посеве пшеницы, т. к. и те хлеба часто прихватывало морозом

Но отодвинул подальше к хребту земледелец тайгу, осушил болота, отогнал туманы — и на полях его заколосилась золотистая пшеница, с каждым годом вытесняющая другие хлеба, солнечного тепла стало хватать для созревания всех хлебов, и на столе местного крестьянина чаще и чаще стал появляться душистый пшеничный хлеб, заменяя собою черствый «ярушник». 7)

Посмотрим поближе, как хозяйничает местное и пришлое население в этом краю.

Издавна славилась Тунгуска обилием своей рыбы, пушнины, а лет 35 тому назад на ней впервые появился сохатый, невиданный дотоле здесь зверь и неизвестно откуда появившийся. 8) Прижился он здесь, расплодился, и, как ни старались местный крестьянин и тунгус его уничтожить, истребляя его круглый год всеми возможными способами, почти исключительно ради одной лишь шкуры (законов об охоте и промысле Тунгуска никогда не знала и не исполняла!), этот огромный и ценный зверь еще не везде уничтожен. Огромный был этот зверь, когда он появился на Тунгуске впервые. Одним своим видом пугал он еще незнакомого с ним крестьянина-промышленника. «Когда на сохатого шли, Богу молились», вспоминают старики. Но измельчал он теперь, так как усердные охотники не дают ему даже выроста: старее 5-7 лет и больше 15-18 пудов весом здесь уже не встречаются. Истребление его в особенности усилилось за последние годы, когда в низовья реки проникли торговцы и открыли тем всем торговым дорогу с р. Лены в Енисей (этой весной один Киренский торговец проехал по Тунгуске единственно затем, чтобы сплавить в Енисей закупленные им зимой сохатины и набрать новых: он сплавил в Енисей до трех тысяч шкур). Особенно усилилась добыча его в оседлой части Н.-Тунгуски — по насту в конце марта и в начале апреля, т. е. в запрещенное для охоты на него время. Когда распустившийся уже от весеннего тепла снег схватит утренником, и на нем образуется кора, которая в состоянии «подымать» собак — горе тогда сохатому! Мчится он по лесу, ломая ледяную кору и обдирая об нее до костей ноги, преследуемый собаками, до тех пор, пока в изнеможении; окруженный собаками, не падет под пулей догнавшего его охотника. В остальное время года он добывается настораживаемыми на него ямами; подкарауливанием в болотах и озерах, когда он забирается туда, спасаясь от мошки и комаров, разыскиванием только что отелившихся маток, при чем вместе со взрослым животным гибнут и только что появившиеся на свет телята. По насту этой весной (1913 г.) добыто в д. Подволочной 48 сохатых, в д. Оскиной 180, а в деревнях, лежащих ниже, и того больше. В предыдущие зимы и осени на протяжение всей почти Тунгуски и впадающих в нее речек велось беспощадное истребление сохатых тунгусами. Каждый тунгус там добывал в одну только зиму не менее 60 сохатых, а некоторые до сотни и больше (рассказывают, что один тунгус, напав на место их кормежки, в один день добыл 15 штук). Надо помнить, что Тунгус бьет сохатаго единственно лишь ради его шкуры. Мясо же, за самыми редкими исключениями, бросается в лесу на съедение зверям. Оценивая каждую такую шкуру в 10 руб., получим минимальную цифру для каждого тунгуса-охотника 600 р., а добычу некоторых надо оценивать гораздо выше. Каждый тунгус добывает в год не менее тысячи белки, что стоит около 500 р. И так самый плохой промышленник-тунгус получит за одну лишь белку да сохатину 1100 руб., не считая другой добычи, и сразу станет богачом! Но эти все богатства обратятся в мираж, если мы вспомним, что каждая сохатиная шкура обратится в шкалик спирта, каждый десяток белки в бутылку разведенного вина, и что бывает и того хуже. А сколько же при подобном промысле пропадает сохатиного мяса! Оценивая каждую сохатиную тушу лишь в 15 руб., мы получим минимальную для тунгуса цифру 15 х 60 = 900 р.: 300 чумов дадут колоссальную сумму 900 х 300 = 270 тысяч рублей, которая в действительности в несколько раз больше. И это в то время, когда в некоторых селениях Лены поголовно едят конину, за недостатком иной пищи, чему людям, непосвященным в жизнь края, трудно даже поверить.

Огромное количество бросаемого в лесу сохатиного мяса привлекло на Н.-Тунгуску с Ангары стаи волков (раньше их по Тунгуске не бывало), которые не только дожирают бросаемое мясо, но стаями преследуют самих сохатых, загрызая их, а еще больше распугивая. Волки уже надвигаются на населенную часть Тунгуски, стаи их появились у самых селений, зимой следами их запестрела вся Тунгуска, а за последнее время волков видали даже на волоку у самой Лены, Остается только волкам приняться после сохатых за крестьянский скот, который, кстати сказать, издавна привык бродить по тайге без всякого присмотра (пастухов в этом краю кресьяне не держат).

Результаты подобного хозяйничанья налицо. В этом году отовсюду идут жалобы охотников на внезапное исчезновение сохатого почти по всей Н.-Тунгуске. И неудивительно. Одних истребили охотники, других волки, а остальные ушли в самые глухие и отдаленные места.

Не лучше дело обстоит и с белкой. Не много порадовала осень 1912 г. здешнего охотника, еще менее порадовала его следующая осень. Почти на всем протяжении Тунгуски, за исключением некоторых ее мест, в эту осень не было белки, и оттуда доносятся жалобы как охотников, не знающих, чем уплатить взятую под промысел у торговых «покруту», так и купцов, боящихся давать больше промышленнику в долг, зная, что ему нечем будет расплатиться за старую покруту. Лишь кое-где по ельникам да густыми непроглядными кедровниками собралась нынче белка, и, несмотря на высокую ее цену: 40-50 к. шкурка, — немало охотников тщетно проводит осень в лесу, перебираясь в поисках ее с места на место. Вздыхают старики, вспоминая прошлые годы, когда на каждого стрелка приходилось в осень по 700-800 штук, а то и до тысячи, а в нынешние времена и сотне рады. Из года в год исчезает белка здесь, как повсеместно в Сибири. Редеет ею тайга, но старики все еще лелеют себя надеждой, что вот придет она откуда-нибудь опять, и опять будут добывать ее не по одной сотне. «Сама сороковая» говорят они (т. е. от одной белки, думают, за лето нарождается несколько поколений, чуть не сорок штук). «Где тут истребишь ее!»

Так же за последние два-три года обстоит дело и с рыбой. В Тунгуске ловится не особенно крупная рыба: сиг, тагун, елец, сорога, окунь, щука, отчасти язь, да, кроме того, караси в бесчисленных озерах: обилен бывал улов рыбы, хватало на всю округу, далеко за пределами Тунгуски. Но уже в 1911 г., во время хода рыбы, когда она осенью подымается вверх по реке, заходя во все впадающие в нее реки и речки, задерживаясь на удобных для нее местах, плесах, затонах, где добывают ее сотнями пудов, — она по всей реке оказалась в значительном количестве лишь в двух-трех местах; за последние же два года обильного улова прежних лет нигде уж не было на протяжении всей реки, и лишь караси в озерах пока еще не изменили рыболовам. За ними крестьяне выезжают иногда далеко вниз, верст на 200-300 ниже Ербогачена, там промышляют осень и по санной дороге вывозят добычу на Лену. Карась там крупный, два-три фунта каждый, ценится он на Лене, но и вывезти его с места промысла, за 700-800 вер., забота немалая.

Скудеют рыбные промысла на Тунгуске, и не знают местные рыболовы, чем объяснить это. Говорят, много пропало рыбы за последние два-три года от жестоких морозов. Когда реку скует толстым, более аршина, льдом и «схватит» даже на быстрых местах, трудно тогда приходится рыбе. Нет притока свежего воздуха, задыхается она подо льдом, в особенности в местах, где вода соленая, а таких мест по Тунгуске немало. В такое тяжелое для нее время собирается она огромными стадами в тех немногих, быстрых или с теплыми ключами местах, чтобы глотнуть свежего воздуха; когда же жестокие морозы скуют и эти немногие места, задыхается она здесь совсем. Целыми пластами находят ее здесь потом мертвой и вытаскивают на кормежку собакам. Иногда захватывают ее еще живой, еле шевелящейся и тогда вылавливают особыми саками, «куюрами», и употребляют в пищу. Последние годы такой рыбы находили в реке особенно много. Но не одни морозы виноваты в исчезновении рыбы. Местный рыболов и охотник стал плохим хозяином в своем обширном, дарованном ему природой, хозяйстве. Кажется, если бы только хватило ему сил, он в один год выбил бы в лесах всех сохатых и белку, в реке выловил рыбу и сдал бы всю свою добычу заезжим скупщикам, а что бы делал потом сам, его не особенно беспокоит. «Тогда увидим», отвечает он, когда начнешь говорить ему об этом. Как сохатый в лесу, так рыба в реке добывается им всеми возможными способами и во всякое время года, не исключая и метания икры; рыба же добывается им часто лишь для того, чтобы только «проквасить» (местный рыболов не умеет даже посолить ее, вернее — жалеет соли, отчего рыба «квасится», т. е. тухнет, издавая тяжелый запах, — несмотря на то, что сама Тунгуска богата солью) и за бесценок сдать ее Ленским купцам. А хорошо консервированные некоторые сорта рыбы, напр., сиг и тагун, могли бы конкурировать с другими сортами рыбы, для этого употребляемыми. В результате такого хозяйничанья со всей Тунгуски теперь идут стоны: нет рыбы, нет белки, нет сохатых. А тут еще в этом году помогли морозы, уничтожив хлеба целых селений. Как прожить и чем прокормиться?

Наступила у нас суровая северная зима, навалил глубокий снег, выровнялись и сгладились все дороги. Сковало реку льдом, превратив ее в сплошную ленту, скатерть-дорогу. Кати по ней сотни верст — ни одной деревни не минешь, все они стоят у самой реки. Лишь только кое-где, там, где река больно уж прихотливо начнет изгибаться, перебегает дорога мысами. А пройдет весной река, одна верховая тропа проляжет берегом, да по реке зашевелятся с первой водой паузки да плоты, шитик да лодки.

Немаловажной является дорога, соединяющая две больших реки, мало того — два речных бассейна. Таковой является дорога, идущая от д. ІІодволочной и соединяющая р. Н.-Тунгуску с Леной. Идет она хребтом, постепенно спускающимся по Лене (Н.-Тунгуска в этом месте на 42 саж. выше Лены. 9) Почва под дорогой во многих местах глинистая, просека лесная сделана узкая, мало доступная солнцу, отчего дорога все лето и осень, а весной в особенности, представляет непролазную топь. Напитанная весенней водой, разбитая колесами нагруженных товаром двуколок, да копытами вьючных лошадей, она представляет во многих местах сплошное болото, из которого то там, то сям торчат пни да коренья деревьев, и по которому не катятся, а плывут колеса, ломаясь о торчащие из воды пни да колоды, лошади бродят по брюхо, едва вытаскивая ноги, а за ними по колено в грязи бредут люди. Узкая лесная просека не позволяет даже летнему солнцу хоть сколько-нибудь осушить почву, а совершенное отсутствие канав по сторонам дороги не дает стока накопившейся весенней воде. Пройдут весной так называемые дорожники, командируемые волостью для исправления проселочных дорог, сделают несколько новых лесных просек, еще уже старых, оставив на них все пни и коренья, где на неутоптанной еще, рыхлой почве лошади вязнут хуже, чем на старой дороге, исправят кое-как два-три мостика, насадят для собственной потехи несколько изломанных и брошенных возчиками колес на вершины придорожных березок — вот и весь ремонт. А возчики грузов берут по полтине с пуда за тридцативерстное расстояние, купечество платит, а потом наверстывает эти полтинники на тунгусском потребителе. Необходим коренной ремонт этой дороги, ведущей в обширный край, обороты которого с каждым днем растут. Слава о золотом дне, открытом купцами в низовьях Тунгуски, разнеслась скоро по местам отдаленным, и на Тунгуске в этом 1913 году появились новые торговые люди, новые предприниматели, опасные конкуренты первым. В разных местах верховьев Тунгуски в эту зиму застучали топоры: строились торговое паузки, валился лес для будущих плотов. Постройка сосредоточилась отчасти в д. Карелиной, находящейся на Тунгуске против Киренска на Лене, в 20-ти вер. от него, отчасти в д. Подволочной. С первой водой нагруженные товарами паузки и плоты дотянулись вниз по течению. А через 3½ месяца после их отплытия вышедшие оттуда рабочие, плавившие паузки и плоты до устья Илимпеи, принесли оттуда вести, как расселось и повело свои дела уплывшее туда купечество.

Михаил Ткаченко

21 октября 1913 года.

[С. 67-78.]

********

********

ЗАМЕЧАНИЯ К ОЧЕРКУ М. ТКАЧЕНКО О ТОРГОВЛЕ ПО р. Н.-ТУНГУСКЕ

I. Покрута — знаменательное явление инородческой жизни в Сибири. Теперь она в некоторых местах постепенно вымирает, вытесняется более сложными и более нормальными экономическими отношениями. Но на Н.-Тунгуске она еще сохранилась почти во всей своей первобытной девственности.

Покрута состоит в добровольном устном соглашении меж крестьянином — зверопромышленником и инородцем, с одной стороны, и скупщиком промысла, торговцем — с другой, в том, что первый из договаривающихся обязан принести второму весь свой промысел в обмен на предметы первой необходимости уплаты ясака и податей (чай, хлеб, порох, дробь, частью «красный» товар и пр.). В этой сделке, длящейся годами и нередко переходящей из поколения в поколение, скупщик, торговец носит характерное имя друга, а охотник, инородец — покручника.

При поверхностном взгляде на эту сделку может показаться, что «друг» рискует больше «покручника». Промысел, мол, так неустойчив — в этом году хорош, а два года — ничего не добыто. А потребности покручника всегда одинаковы, и «друг» должен их удовлетворять, постоянно. Но это только при поверхностном взгляде. На самом деле если говорить о риске для «друга», то он очень проблематичен. Раньше всего каждый промышленник — инородец ли, крестьянин ли, — промышленник, то есть, идет в тайгу не «баловаться», а добывать.

И тот минимум, который этот промышленник добудет даже в т. н. «непромышленный» года, все же был бы ему вполне достаточен, чтобы прокормить его. Кроме того, излишка, который покручник принесет своему «другу» в нормальный год, хватит на покрытие кредита, по крайней мере, по двум «непромышленным» годам. И, наконец, от «риска» «друг» — купец застрахован еще и тем, что ведение расчетов лежит всецело на нем, — расчёты же, как обычное явление, в большинстве очень запутаны.

Поскольку покрута создает совершенно своеобразные экономические отношения, не похожие на обыкновенные, показывает, например, следующее явление. В обыкновенном торговом деле, продавец заинтересован в том, чтобы продать возможно больше. При покруте — «друг» — купец заинтересован в том, чтобы продать покручнику в общем возможно меньше. И это понятно, почему так происходит. Купец стремится дать своему подручнику самое необходимое, минимум потребностей, плюс некоторое количество водки. За это он получает все равно весь промысел. Естественно, что ему выгоднее дать меньше и получить больше...

Покрута, в том виде, в каком она существует теперь, одно время даже нормировалась правительственными указами.

В 20-тые годы XIX ст. генерал-губернаторство В. Сибири предписывало подлежащим властям иметь наблюдение за тем, чтобы инородцы самовольно не переходили от одного купца к другому. Это имело за собой то основание, что купцы, зафиксировав за собою определенных инородцев, обязывались вносить за них в казну ясак. Т. е., казна была заинтересована, чтобы инородцы находилась на учете у определенных торговцев, предпочитая иметь дело с последними, чем с самими инородцами непосредственно.

II. Высшая краевая администрация неоднократно пыталась затруднять доставку спирта на Н.-Тунгуску, но это всегда оказывалось безуспешным. И торговцы и население прибегают к различным хитростям — в результате чего вина по Н.-Тунгуске сколько угодно. Напротив, всякие «заграждения», устраивавшиеся здесь по приказу свыше и имевшие целью воспрепятствовать ввозу водки, всегда лишь ложились тяжким бременем на население, удорожая, благодаря «риску» торговцев, спирт.

III. Описываемый случай с самодельной «наливкой» следует отнести к области явлений из ряда вон выходящих. Он сам по себе может показаться анекдотичным, но, вместе с тем, он очень гармонирует с приемами торговли на Н.-Тунгуске и с правами здешних торговцев.

IV. Не следует преувеличивать высшую, в сравнении с илимпейскими, «культурность» тунгусов, кочующих в районе побережья Н.-Тунгуски от с. Подволочнаго до с. Ербогачена. Последние имеют очень слабое представление о счете и, если понимают и немного говорят по-русски, то это все таки не охраняет их от эксплуатации со стороны торговцев.

V. Указываемая автором «простота отношений» нисколько не стоит в зависимости с развитым пьянством в крае, и ее ни в коем случае нельзя относить к разряду последствий алкоголизма. По своему существу это является, напротив, проявлением заложенных в населении здоровых нравов. Материалом для своих выводов г. Ткаченко брал нравы и обычаи д. Подволошной, не являющейся вовсе типичной для крестьянского населения Н.-Тунгуски. Эта деревня, находясь на «волоке», разделяющем Лену от Н.-Тунгуски, живет исключительно извозом и представляет из себя большой постоялый двор, в котором останавливаются как едущие с Лены купцы, так и отправляющиеся на Лену тунгусские крестьяне. Нравы д. Подволошной славятся по всей Н.-Тунгуске, и к ним население относится очень критически. По Н.-Тунгуске Заволок — местное название д. Подволочной — является нарицательным именем для определения специфического пьянства, разгула и буйства.

Верные по отношению к д. Подволошной, выводы г. Ткаченко должны быть применимы с чрезвычайной осторожностью к остальному крестьянскому населению Н.-Тунгуски. Это, до некоторой степени, две культуры. На всей Н.-Тунгуске, напр., широко развито радушное гостеприимство, в то время, как в д. Подволошной и в приленских деревнях население привыкло раскрывать двери своих изб и подевать проезжающих за деньги и т. под.

Вообще, при обобщениях г. Ткаченко не следует забывать, что они относятся по преимуществу к одной д. Подволошной, и что их не всегда можно и справедливо прилагать ко всей Н.-Тунгуске.

VI. В последнее время (1908-1912 г.г.) по отношению к Н.-Тунгуске это положение уже неприменимо во всей своей категоричности. Появились новые люди, внесшие некоторое освежение в жизнь населения. Это, как их называют местные крестьяне, «государственные» — политические ссыльные. Их влияние на нравы населения, особенно молодого, для которого они в большинстве случаев являлись учителями, трудно, конечно, сейчас учесть, но несомненно одно, что это влияние было, и что оно еще скажется.

VII. О будущих перспективах земледельческого хозяйства говорить в таком смысле, в каком делает это г. Ткаченко, еще преждевременно. Нет достаточного опыта для этого, и теперешнее состояние земледелия на Н.-Тунгуске таково, что местный ячменный хлеб — «ярушник» — является главным продуктом производства туземного хозяйства.

VIII. «Сохатый» — лось стал известен крестьянскому населению только 35 лет назад, и то только в верховьях р. Н.-Тунгуски. Инородцы, жившие по низовью реки и по ее притокам, давно знали «сохатого». Знали его и низовые крестьяне издавна.

IX. По определению экспедиции томского округа путей сообщения под начальством В. Я. Шишкова, исследовавшей в 1911 году р. Н.-Тунгуску в целях использования ее, как соединительной ветви между Леной и Енисеем.

Ис. Гольдберг.

[С. 78-81.]

ЭВЕНКИЙСКИЕ РАССКАЗЫ ИС. ГОЛЬДБЕРГА

Произведения писателя Ис. Гольдберга не печатались свыше 20 лет. И теперь, когда его имя вновь заняло подобающее ему место среди тех, кто активно участвовал в развитии и укреплении литературного движения в Сибири, уместно хотя бы кратко напомнить его биографию.

Исаак Григорьевич Гольдберг (1884-1939) родился в семье рабочего-слесаря в Иркутске, здесь же закончил городское училище и решил в дальнейшем подготовиться в университет. Однако эта мечта не осуществилась. В 1903 году 19-летний юноша впервые был арестован за участие в нелегальном ученическом кружке «Братство», издававшем подпольный журнал.

Свободолюбивые стремления Ис. Гольдберга не нашли до революции верного пути.

Впоследствии Ис. Гольдберг в романе «День разгорается» (30-е годы) прямо и резко вскрыл смысл своих политических противоречий и заблуждений, указал на антинародный характер деятельности партии социалистов-революционеров.

Когда произошел разгром белогвардейшины и интервентов в Сибири, Ис. Гольдберг активно включается в жизнь нового советского общества, успешно работает в культурно-просветительных учреждениях и организациях, в частности, заведует одно время литературным подотделом Иркутского Губполитпросвета, является членом редколлегий журналов «Будущая Сибирь» и «Новая Сибирь» и принимает в них, а также в журнале «Сибирские огни», активнейшее участие как литератор и критик. Значительную роль сыграл Ис. Гольдберг в формировании и развитии писательской организации в Иркутской области.

Писать Ис. Гольдберг начал рано. Уже в 1903 году в легальных и нелегальных газетах Восточной Сибири появились его литературные зарисовки и рассказы. В 1916 г. в Томске вышел «Первый литературный сборник сибиряков», где был опубликован рассказ писателя «Исповедь». В 1914 году вышли из печати «Тунгусские рассказы». За ними последовали повести «Темное» (сборник «Северные зори», 1916 г.), «Братья Верхотуровы» («Сибирские записки», 1916 г.), сборник рассказов «Закон тайги» (Иркутск. 1923 г.).

Революция и гражданская война обогатила творчество Ис. Гольдберга новыми стремлениями и темами. Идея защиты и утверждения нового советского общественного строя, изображение народных масс, беззаветно отстаивающих свое право на свободную жизнь, с одной стороны, и распада белогвардейских полчищ, вобравших в себя «цвет» помещичье-буржуазного общества, — с другой, составляет основу многочисленных рассказав писателя, значительная часть которых объединена в неоднократно издававшемся сборнике «Путь, не отмеченный на карте».

Переход Советской страны к мирной строительной жизни, героические усилия народных масс, восстановивших разрушенное империалистической войной хозяйство, а затем приступивших к строительству социализма, также получили отражение в творчестве Ис. Гольдберга, особенно в повестях «Поэма о фарфоровой чашке» (1930 г.) и «Главный штрек» (1932 г.). Здесь, опираясь на большой материал, полученный в итоге длительного изучения Хайтинской фабрики, славившейся по всей России своими фарфоровыми и фаянсовыми изделиями, и жизни черемховских шахтеров, писатель отобразил события и характеры незабываемой эпохи, когда самоотверженный труд ударников создавал человека социалистического общества с его высокой моралью и нравственностью, с его неугасимым стремлением к подвигам во имя Родины, во имя коммунизма.

В 1933 г. была закончена, а в 1934 г. опубликована в журнале «Сибирские огни» большая повесть «Жизнь начинается сегодня». В ней Ис. Гольдберг вновь вернулся к теме деревни и показал великий колхозный переворот, первые шаги сибирского крестьянства в борьбе за социалистическое переустройство сельского хозяйства.

В период своей творческой деятельности, охватывающей почти треть века, Ис. Гольдберг создал свыше ста литературно-художественных и публицистических произведений. Ряд его книг были изданы в Москве и завоевали себе читательскую аудиторию по всей Советской стране.

Долголетняя творческая работа Ис. Гольдберга получила высокую оценку. В дни тридцатилетия его литературной деятельности (1933 г.) М. Горький писал в своем послании юбиляру: «Дорогой Исаак Григорьевич! Примите мой искренний и почтительный поклон. Мне кажется, что я довольно четко и живо могу представить себе, что значит и сколько требует сил тридцатилетняя работа в области литературы за пределами внимания литераторов и критиков «центра»... Еще раз повторяю свое поздравление и желаю вам, Исаак Григорьевич, душевной бодрости, успехов в работе, доброго здоровья» [* Журнал «Будущая Сибирь». Иркутск, 1934. № 2, стр. 120.].

Не сразу Ис. Гольдберг нашел верную дорогу к реалистическому творчеству. Его первый рассказ «Кол Нидрэ», появившийся в 1903 году, неопровержимо свидетельствовал о том, что начинающий автор стремился к осуждению социального зла в самодержавном строе России и одновременно не имел ни достаточного представления о его отвратительных свойствах, ни сколько-нибудь достаточного профессионального опыта.

На раннее творчество Ис. Гольдберга отрицательное влияние оказали русские декаденты. Подражая им, он написал рассказы «Исповедь» и «Там, у откоса» — пессимистические по своему звучанию.

После первой русской революции, оказавшись в ссылке, писатель столкнулся с новыми явлениями жизни, близко познакомился с сибирской таежной деревней, со своеобразием ее бытового уклада. Ис. Гольдберг неоднократно подчеркивал, что в этом смысле он получил очень многое и может быть «благодарным» царскому министру внутренних дел и иркутскому генерал-губернатору Селиванову, по чьим приказам он был удален из города.

Творческая биография Ис. Гольдберга лишний раз свидетельствует о том, как важна для писателя непосредственная связь с жизнью, как важно художнику видеть и понимать народные стремления, мечты. Будучи в ссылке, Ис. Гольдберг собрал огромный материал о жизни угнетенной и обреченной в царских условиях на вымирание народности эвенков, и в 1914 году издал сборник «Тунгусских рассказов» — бесспорно лучшее из всего того, что им написано в дореволюционных условиях; как с точки зрения политического содержания, так и с точки зрения художественной формы.

По-видимому, работа над «Тунгусскими рассказами» продолжалась в течение 1907-1913 гг. Этот срок устанавливается в зависимости от периода пребывания Ис. Гольдберга в ссылке и времени публикации рассказов. Мы не ошибемся, определив эти шесть лет как особую и очень важную полосу в развитии таланта писателя. Поражение первой русской революции, отбросившее от нее буржуазных попутчиков, вызвавшее бурный «расцвет» махрово-контрреволюционной «литературы» арцыбашевского толка, не только не сломило Ис. Гольдберга, а, напротив, вызвало в нем стремление к весьма трезвой реалистической оценке русской действительности. Именно в эпоху реакции сибирский писатель сделал в своем творчестве большой шаг вперед по пути демократического осмысления жизни.

У нас нет фактических данных, которые давали бы ответ на вопрос: был ли знаком Ис. Гольдберг с произведениями Джека Лондона, так много сказавшего о жизни малых народностей в Аляске, высоко оценившего наивность и благородство, простодушие и бескорыстие индейцев, — качества, столь резко контрастировавшие с алчностью, эгоизмом жестокостью многих золотоискателей из цивилизованного мира Америки и Англии. Но познакомившись с рассказами об эвенках, мы имеем право утверждать, что, вне зависимости от решения первого вопроса, их автор выступил как самостоятельный художник. У него своя тема, свой стиль, свои общественно-эстетические оценки, и, если между двумя писателями напрашиваются известные сопоставления, то они вызваны известным сходством жизненного материала и некоторыми совпадениями в общественно-политических позициях писателей.

Зато неизбежно возникает мысль о критико-реалистических тенденциях, которые характеризуют Ис. Гольдберга, как последователя В. Г. Короленко. Глубочайшее уважение к малым народностям, к их обычаям, нравам, тревога за их судьбу, ненависть и презрение к царским угнетателям, поработившим все народы России и возложившим двойной гнет на якутов, эвенков, тофов, удэге и др., возникает как при чтении «Сна Макара», так и эвенкийских рассказов. Сила демократизма Ис. Гольдберга — в последовательном отрицании мира богатых: жадных чиновников, урядников, попов, промышленников, кулаков и в утверждении права тружеников-эвенков на жизнь, на преодоление нищеты, грязи, невежества. Если искать положительного влияния революции 1905-1907 гг. на творчество Ис. Гольдберга, то оно проявилось весьма осязательно именно в сборнике «Простая жизнь».

Одним из самых коротких в сборнике является рассказ «Смерть Давыдихи»; но сколько в нем содержания, с какой глубиной раскрыто типическое содержание жизни эвенков до революции!

Давыдиха — старуха, вдова, принявшая на свои плечи тяжкий труд мужчины-охотника. «Умер Давыд, взяла она его ружье, его пальму [* Пальма — копье с наконечником в виде ножа.] и пошла сама промышлять. Чум оставила; ребятишки в нем маленькие... Таежный промысел, мучительный, изнуряющий, высосал из нее все соки, превратил в старуху. Но и этого мало. Писатель сразу вводит нас в мир столкновении и конфликтов, которые со всей наглядностью дают представление о трагедии народности, зажатой в железные тиски «покрутой» [* Покрута — договорные кабальные отношения между эвенками и богатыми скупщиками пушнины.] с богатеями-кулаками, купцами, промышленниками. Они, подобно жадным воронам, отнимают у эвенков всю добычу, спаивают одурманенной табаком водкой, наживая 400-500 процентов от каждой сделки, без конца приписывая неграмотным охотникам все новые и новые долги.

В роли такого безжалостного, неумолимого хищника в рассказе «Смерть Давыдихи» выступает деревенская богачка Палагея Митревна — толстая, жирная, лоснящаяся от сытости, хитрая и беспощадная.

Безрадостная жизнь эвенков в рассказах Ис. Гольдберга нередко заканчивается их трагической гибелью. Однако смерть Давыдихи, по существу убитой купчихой весьма хитрым приемом, с особой силой выявляет холодную беспощадность эксплуататоров, не считавших эвенков за людей. Палагея Митревна опоила Давыдиху водкой, забрала на свои нарты ее пушнину и бросила пьяную женщину на произвол судьбы. Охотница беднячка замерзла в тайге, а ее убийца «жертвует» детям-сиротам остатки пушнины от грабежа Давыдихи.

В рассказе «Правда» — одном из самых трагичных по своему исходу, — мы сталкиваемся с идейным замыслом и некоторыми сюжетными положениями, развивающими линию «Смерти Давыдихи». Хитрый и ловкий купец опоил на Митрофановом стойбище эвенков, выдав каждому по четверти водки, забрал даром весь «промысел» и уехал, а потерявшие рассудок люди передрались, пожгли чумы. Особенно пострадал Митрофан Саладкин: «...в ожогах весь пришел к фельдшеру, да и бабу свою едва-едва не убил, спасибо, убежала она. Тридцать верст лесом бежала, дитя свое к груди прижимая».

Прижимистый кулак Иван Беспалый нанял бедного мужика Никанорку, чтобы поймать драгоценную лисицу — «огневку» (рассказ «Чупалин сон»). По обычаям тайги, полные права на нее имел эвенк Дыдырца, у стойбища которого она появилась. К тому же именно его собака первая учуяла след зверя. Однако Дыдырца не хочет быть жадным и доверчиво соглашается с кабальными условиями Ивана Беспалого: две части лисицы получит кулак вместе с подставным «охотником» Никаноркой, а третья часть пойдет эвенку. Что же касается его жены, то она, по убеждению Ивана, «...конечно, среди людей не в счет: женщина».

Иван Беспалый — «мужик хозяйственный, с купцами знающийся», наделен писателем всеми свойствами жадного приобретателя. Для него не только жена Дыдырцы — не человек. Сам охотник эвенк также ничего не стоит: нужно его использовать, а потом можно обмануть, за бутылку водки отнять его долю в добыче.

Немногословно и очень сильно показана в рассказе разыгравшаяся в тайге трагедия. Лисицу преследовали три охотника, а вышла она к стойбищу Дыдырцы, и на долю его жены Чупалы выпало счастье убить зверя. Но второпях Чупала отмерила слишком большой заряд и погибла сама. И даже ее труп и беспредельное отчаяние Дыдырцы не растопили холода в сердце Ивана Беспалого. Когда Дыдырца с отвращением отбросил от себя виновницу смерти жены — лисицу, жадно подхватил ее Иван. «И когда брал ее в руки и мял ее уже застывшее тело, то вспыхивало его лицо каким-то пугливо-радостным румянцем и хищно впивались костлявые руки в пушистый мех».

Красной нитью по эвенкийским рассказам проходит эта тема самого жестокого угнетения эвенков купцами, промышленниками, кулаками, опирающимися на «права», дарованные царскими законами. Здесь, в тунгусской тайге, не действовали даже те внешние «приличия», которыми прикрывались капиталисты, помещики и кулаки, грабившие рабочих и крестьян в европейской части России. Здесь даже жизнь человека не охранялась законами, убийства эвенков такими приемами, к каким прибегали хищники, изображенные в рассказах «Смерть Давыдихи», «Правда», считались в порядке вещей.

Разрабатывая эту важнейшую тему, Ис Гольдберг, как правдивый бытописатель демократического мироощущения, не мог пройти мимо роли религии и церковников, их преступного участия в преследовании и фактическом уничтожении представителей эвенкийской народности. И мы действительно наблюдаем в его рассказах атеистические мотивы, имевшие особое значение в критике дореволюционной сибирской действительности.

Из произведений Ис. Гольдберга каждый читатель делает неизбежный вывод: эвенки испытывали двойной религиозный гнет: их грубой силой «обращали» в «православную» веру, а шаманы продолжали удерживать в сетях своих заклинаний. Но и священники, и шаманы, исполняя свои обряды, рассчитывали на те же самые выгоды, что и промышленники. Очень дорого стоили молитвы и заклинания — десятками беличьих и лисьих шкур должны были расплачиваться эвенки-охотники за свое приобщение к богу.

Рассказ «Николай-креститель», пожалуй, с наибольшей силой и суровой прямотой обнажает своекорыстие, цинизм, откровенную спекуляцию церковников и «верующих» купцов на невежестве эвенков, на их доверчивости и беззащитности. Глубокий старик Юхарца и его дочь Чупала, прослышавшие о том, что Николай-угодник «шаманит лучше», чем служитель культа из их рода, решились креститься. Русского попа не было поблизости, и приехавшие на стойбище купец Николай Гаврилыч и его приказчик Ларион, издеваясь в душе над эвенками, «окрестили» их, забрав в уплату много белок.

Русский священник Митрофан не участвует непосредственно в этой издевательской церемонии, но он нисколько не лучше Г'аврилыча и так же, как и он, издевается над обманутыми бедняками, готовый воспользоваться любым удобным случаем, чтобы совершить такое же преступление. Это очень хорошо показано в сцене, где купец угощает попа после удачной поездки по стойбищам.

«Вдруг хохочет Николай Гаврилыч. Вспомнил что-то. Смешное, должно быть.

— Бать, а бать!.. — окликает он пошатывающегося батюшку, — послухай... а я ведь заместо тебя тунгусов двух окрестил. Ей богу!.. ха-ха-ха!..

Смеется поп Митрофан. Трясется черная борода, прыгают волосы со лба на глаза, с глаз на уши.

— Здорово!.. Ты, брат, этак и харч мой весь отобьешь!»

Уже в этом рассказе подчеркнуто, что шаманы — под стать русским «батюшкам», и прежде чем платить за «крещение», Юхарца много мехов отдал сородичу-шаману, который своими заклинаниями так и не избавил его от бедности и неудач в промысле. А в произведении «Злые духи» молодая женщина Анна убивает сына и попадает в тюрьму из-за того, что шаман не разрешает ей лечиться от сложного нервного заболевания. В этом рассказе показано и столкновение представителей двух религий. Ревниво следит шаман за тем, как семья Анны обращается за помощью к священнику Савватею, и повергает больную в безнадежное отчаяние: «Осердила... Анна духов. Нет ей помощи... С попом говорили... Зачем говорили? Злили духов сильно».

По прочтении сборника «Простая жизнь» возникает совершенно реальное представление о том, как страдали эвенки в старой царской России под двойным гнетом царской власти и церкви. Оскудение, вырождение талантливой национальности, нищета, болезни, темнота и невежество — вот итоги насаждения «цивилизации» колонизаторов. В этом смысле произведения Ис. Гольдберга — достоверный исторический источник, дающий яркую картину определенных сторон дореволюционной жизни Восточной Сибири.

По сравнению с предыдущими произведениями, метод изучения и оценки действительности в эвенкийских рассказах изменился коренным образом. Раньше господствовала заранее заданная цель и субъективная оценка, не представлявшие возможности для широкого охвата жизни. Теперь писатель объективен в лучшем смысле этого слова. Рисуя поистине страшные картины жизни эвенков, Ис. Гольдберг не скрывал того, что их отсталость, покорность, некоторые традиции и привычки облегчали возможность совершения поистине уголовных дел грабителей, усугубляли страдания и муки народа.

Как краевед, этнограф, писатель хорошо понимал, что многие обычаи эвенков, сохранившиеся в их среде от первобытнообщинного строя, сами по себе благородны, чисты, что в их детской наивности проявляется большая мудрость. Однако в условиях Сибири, ставшей ареной для приложения сил алчных предпринимателей, они обертывались противоположной стороной.

Дикость и невежество, склонность к пьянству, наряду с доверчивостью Давыдихи, являются одной из причин ее гибели («Смерть Давыдихи»). Не будь рабского подчинения семьи Ермила шаману и боязни врачей, не убила бы Анна в припадке своего любимого сына («Злые духи»), не погибла бы вся семья Мультурцы («Большая смерть»). Если бы Дыдырца не был так прост и наивен, не покончила бы невольным самоубийством его жена («Чупалин сон»). Только беспомощность и слабость может объяснить трагедию семьи Селентура, вымершей от голода («Последняя смерть»). Бессмысленна и нелепа месть Баркауля медведям из-за ужасной смерти его молодой жены Ашитты («За что он их убивает»).

Беспредельная жалость и сочувствие к угнетенным сливаются в рассказах И. Гольдберга с возмущением против слабости, беззащитности их, против их собственного упорного и безрассудного желания сохранить в новых условиях старые нравы, которые как раз и препятствовали созреванию протеста и стремлений к борьбе. Такое сложное мироощущение писателя обусловило появление самого трагичного произведения в эвенкийском цикле — рассказа «Правда».

В наших условиях этот рассказ может показаться неправдоподобным. На самом деле в основе его сюжета — истинное происшествие, с которым писатель столкнулся в ссылке. «Иные факты, — вспоминал впоследствии Ис. Гольдберг, — впечатляли меня необычайно остро, и воспоминание о них я носил бережно, как драгоценность. Таким фактом, например, было самоубийство тунгуса, описанное мною в новелле «Правда». В необычности этого самоубийства раскрылся предо мной какой-то уголок переживаний туземца, осветивший еще ярче и полнее девственно-чистую психологию тунгуса». Но даже если бы и не было этого свидетельства, мы все же восприняли бы рассказ как типическую правду жизни эвенков, ибо содержание других произведений из сборника «Простая жизнь» как бы подготовляло нас к еще более ужасному в своей просто те и обыденности факту.

Мы уже упоминали о рассказе «Правда» в иной связи. Теперь необходимо обратиться к нему специально. Много оборотистых купцов побывало на Митрофановом стойбище, но самым беспощадным и увертливым оказался Степан Николаевич. Опоив эвенков водкой, он забрал весь их промысел, не расплатился и уехал. Больше всех рассердился на купца сам Митрофан, чуть не убивший во хмелю свою любимую жену. В ярости и негодовании он написал жалобу волостному начальству. Этот необычный поступок эвенка и явился первым толчком к его гибели.

Обычно даже не очень частые жалобы эвенков начальство не принимало в расчет. На этот раз колесо бюрократической машины «сработало» не в ту сторону. Заявление Митрофана попало в суд, уничтожить его оказалось почему-то неудобным, и бедный эвенк оказался истцом, выступающим против могущественного ответчика.

Сложен, тернист путь бедняка, затеявшего тяжбу с богатым. Вызвал Митрофана рыжий здоровенный урядник и накричал на него. Не очень хитры приемы урядника, стремившегося заставить Митрофана отказаться от судебной тяжбы с купцом. Представитель власти устрашающим тоном голосом требовал, чтобы эвенк говорил на суде правду, — иначе за нарушение присяги он в тюрьме сгниет. Уже настолько-то Митрофан «образовался», чтобы понять слова урядника наоборот. И у него мелькнула мысль о том, чтобы простить обидчика за бутылку водки.

Но Митрофан и понятия не имел, что затеянное им дело уже затронуло различные интересы. Если рыжий урядник охранял интересы купца Степана Николаевича, то другой купец — Прокопий Егорыч — мог лишь радоваться беде конкурента. А к Прокопию Егорычу, с которым изредка имел дело, и решил обратиться за советом Митрофан. Из разговора с ним понял несчастный, что «против закона и юстиции не пойдешь», что простить обидчика он не имеет права. Такого же мнения придерживались, разумеется, из самых хороших побуждений, и русские крестьяне, с которыми разговаривал Митрофан.