ПРАЗДНИК

I

Гриневич шел уже третий день. Идти было легко, вольготно. Навстречу тянул теплый весенний ветерок, солнышко ласково улыбалось с неба, ноги твердо, не оскользаясь, ступали на опавшую, почерневшую от навоза дорогу.

По обе стороны широкой реки, по которой пролегал «зимник» возносились вверх высокие, прямо до неба, будто шапкой укрытые темно-зелеными соснами берега. Красные с зеленоватыми пятнами склоны гор выглядели весело, особенно с левой стороны, залитой солнцем.

Однако Гриневич равнодушно смотрел на всю эту красоту.

Он словно бы не ощущал теплого дыхания ветерка, не замечал солнечной улыбки и шел, глядя себе под ноги, — как машина. Пропускал порою повозки, обгонявшие его или попадавшиеся навстречу, ничего не отвечал на приветствия возниц, шел да шел себе дальше, не поднимая головы.

Ему оставалось пройти до ближайшей деревни еще двенадцать верст, ноги начинали уставать от долгой, с самого рассвета, безостановочной ходьбы, но не это занимало его мысли. Ходьба — не новость для «поселенца». Не впервые проходил он такой вот порой и по этой дороге, чтобы попасть в Качуг на сплав, а оттуда, нанявшись сплавщиком на барку, снова спуститься по весенней воде вниз, до самого Якутска. Он думал сейчас о другом.

Вообще, он любил думать на ходу и ради этого избегал сотоварищества в дороге.

Никем не перебиваемые, а скорее даже поощряемые размеренностью ходьбы мысли, легкие, летучие, не затрагивающие чувств, плотным роем вились в голове, и это было страшно приятно. Иногда озабоченный лишь дорогой, иногда слепо уставившись прямо перед собой, а то и насвистывая под нос какую-то песенку, не долетавшую до ушей, он не всегда мог сказать, о чем думает.

Просто думал, ибо это было приятно, а о чем — неважно. Была страстная суббота. Завтра должен наступить первый день пасхи, которая в Сибири не приносила Гриневичу ни особого веселья, ни торжественного настроения, как когда-то дома. Правда, случалось порой и повеселиться день-другой в какой-нибудь деревне, когда попадал вдруг на «игрища», раскачивался с девушками, звонко распевавшими грустные сибирские песни на «кочуле», участвовал с молодежью в «смятке» — с крашением яиц, выпивкой, музыкой, танцами где-либо на вызволенной солнцем от снега и уже чуть-чуть зеленой круче, высоко над рекой, однако все это не оставляло впечатления на продолжительное время.

Задумавшись о причинах этого и сравнивая сибирские праздники со своими, Гриневич постепенно погрузился в воспоминания о былом. Как и всегда, его размышления в дороге и воспоминания эти были мимолетны, возникали и исчезали без всякого порядка и готовы были вмиг рассеяться, попытайся кто-нибудь или что-нибудь их вспугнуть.

...Вдруг в памяти всплыл острог. С высокой кирпичной стеной вокруг, с небольшими издали окошками, с четырьмя башнями по углам и пятой — с высоким шпилем — посередине; весь белый, под распластанной красной крышей, обсаженный вокруг веселыми зелеными деревьями, он, словно огромный гриб, стоял на горе и господствовал над городом.

Маленьким мальчиком Гриневич боялся острога, ибо однажды увидел, как из-за его тяжелых железных ворот вышла колонна серых людей. Ноги некоторых звенели грубыми железными цепями, из-под маленьких круглых шапочек светились остриженные наполовину головы. Лица у людей были хмуры, глаза из-под сдвинутых бровей поглядывали резко и словно бы колюче. Остолбеневший, робея смотреть на этих людей и не смея опустить широко открытые глаза, перестоял Гриневич, пока мимо него не прошла вся колонна, потом, подгоняемый каким-то страхом, убежал домой и с тех пор уже боялся острога.

Молодым человеком ступив под темные своды острожных ворот, чтобы долго не выйти из-за них, Гриневич принял это как что-то не имевшее к нему отношения. Все мысли его были еще там, с товарищами, на свободе, а того, что случилось, он попросту как бы не замечал. Острог уже давно стал в его размышлениях естественным этапом, на котором раньше или позже на какое-то время придется задержаться. И — только.

Правда, позже проведенные в неволе дни показали Гриневичу, что острог не позволяет так беспечно относиться к себе никому. Не раз сердце его готово было разорваться от досады, что не вырваться вослед за мыслями за решетки, в тишину чудесной весенней ночи. Не раз, до боли в челюстях сжимая зубы и зажмурившись так, что даже болели глаза, старался потом Гриневич сдавить свой мозг, чтобы он, став меньше, не давал простора мыслям... Да, острог умел усмирять, умел показать свою силу!

И однако, вспомнив сейчас об остроге, Гриневич будто бы даже пожалел о нем. Все-таки это были лучшие годы! Чтобы вернуть их назад, с их наивностью, с их полудетским незнанием мира и верой в триумф добра, наконец, чтобы снова вернуть ту Голгофу, что приносила столько переживаний, он охотно поступился бы своей постылой, бестолковой сибирской свободой.

И что еще дал бы острог, так это единение со своими, покинутыми там, в родном городе, — матерью и сестрой. Был еще брат махонький, с пухлыми щечками и веселыми чернушками-глазками, которые затуманились при расставании, когда маленькие ручонки крепко обхватили шею Гриневича, однако, он, брат, оставленный беззаботным неразумным дитем, не был так близок, как мать и сестра. Преданный друг с той поры, когда Гриневич стал себя помнить, и опекун до самой разлуки — мать и выпестованная им на руках, пережившая с ним немало домашних радостей и невзгод, легкая, словно козочка, быстрая, сообразительная девчушка-сестра были той силой, которая всегда тянула его домой. Ради них он еще держался за жизнь в этой неприветной, суровой и страшно постылой сибирской глуши, ради них брался за всякую работу, чтобы иметь право написать им, что ни в чем не знает недостатка, и порой послать маленький подарочек.

Была еще любовь, которая на удалении в тысячи верст долгие годы билась в предсмертной агонии, однако победила и сохранилась, — да только как большое, светлое воспоминание.

Кроме семьи и любви, домой тянула Гриневича еще и общественная работа, однако она была тем воздухом, без которого хоть и с трудом, но как-то можно было держаться, заменяя жизнь — прессой, а прежнюю деятельность — тяжелым физическим трудом.

...Путаясь, кружась, будто рой веселых мошек, текли мысли, вырывая из небытия то детские годы, то давнишних приятелей по опасной тайной работе, то острог, то школу, то семью, то ссылку. Гриневич не заметил, как миновал околицу, хотя для этого ему пришлось взойти по обсаженному сосенками подъему на высокий берег, где стояла деревня. Голоса детей, бегавших по улице, оторвали его от раздумий и сразу напомнили, что надобно где-то найти ночлег и позаботиться о пище.

II

О том, куда зайти, Гриневич долго не раздумывал. В кармане у него лежало пятнадцать рублей, а с деньгами, как он уже убедился, всюду примут. Как раз вторым с краю стоял чей-то недавно построенный двор с высокими, сибирского образца — на две половины — воротами и широкой створкой. В этот двор Гриневич и зашел.

На крыльце новой, с окрашенными в небесный цвет ставнями избы его встретила сама хозяйка, которая, было видно, только что оторвалась от какой-то работы, чтобы посмотреть, на кого так громко лает навязанная у амбара собака.

Смерив одним быстрым, свойственным сибирским женщинам взглядом незнакомого ей человека, хозяйка стояла молча, ожидая, что он скажет. Освещенная багряными лучами закатного солнца, высокая, полная — настоящая загладуха, — женщина, со своею высоко поднятой, в белой намитке головой, с чуть-чуть холодным и насмешливым блеском в глазах, казалась здесь подлинной распорядительницей, царицей этого медвежьего угла. Гриневич снял шапку и поклонился.

— Добрый вечер, хозяюшка! — сказал он.

—Ждраштуиш! Чё шкажыш? — ответила хозяйка со своим сибирским произношением.

— Заночевать хотел бы у вас, коль позволите.

— А ты ц’их будес? — спросила хозяйка.

— Марковых,— назвал Гриневич деревню, в которой был прописан на поселение.

— А у Марковых ц’их будес? — продолжала допрашивать женщина, проявляя обычную у сибиряков недоверчивость к незнакомым людям.

— Да политический я, разве не видишь, хозяйка, — отозвался с легким раздражением Гриневич, которому эти расспросы на каждом ночлеге изрядно надоели.

— А, ну-к чё, проходи, ночюй, — сказала хозяйка, тотчас отбросив всякие сомнения относительно личности незнакомца, и ступила через открытую дверь в избу, пропуская за собой готового уже разозлиться ночлежника. Широкие, с большим, на четыре створки, «итальянским» окном сени, делившие все строение на две половины — хозяйскую и для гостей, еще раз напомнили Гриневичу, что завтра праздник. Свежевыбеленные стены, и железная печка, и очищенный от соломы пол так и блестели в наползающих через окно сумерках и свидетельствовали, что избе грех жаловаться на хозяйку. Обычного тряпья, которое всегда развешивают на вбитых в стену «спичках», здесь не было, и только у самого входа в сени висела на колышках лошадиная сбруя — три хомута и шлеи в полной исправности. Все это Гриневич схватил одним взглядом, сразу, едва переступив порог и прикрыв за собой дверь. Хозяйка даже не подождала, пока он снимет с плеч свою котомку да разденется, — ничего не сказав, так, словно бы его вовсе и не было, пошла себе дальше на хозяйскую половину, дверь от которой стояла настежь.

Однако Гриневич нимало этим не смутился и не встревожился, хорошо зная, что сибиряки лишних слов не любят. Он не спеша снял котомку и положил ее на стоявший в правом углу, у окна, зимний курятник, снял шапку и определил ее на один колышек, потом повесил свой «азям» на второй колышек, старательно вытер о лежавший под дверью березовый матик намокшие в дороге «ичиги» и после этого, пройдя в горницу, сказал, хотя никого не было видно: «Здравствуйте!»

Горница была довольно большая. Выкрашенная темной краской переборка, начинавшаяся у порога, делила ее на две половины. В той половине, куда вошел Гриневич, у стены с прорубленной дверью, стояла кровать, далее у двух других стен — широкие скамьи, а в левом углу, под иконами, — до половины накрытый белой скатертью стол.

Ответ на свое приветствие Гриневич услышал со второй половины, из так называемой «кути», где хозяйка, видимо, что-то мыла, ибо оттуда слышались плеск воды и постукивание опущенной в воду глиняной посуды.

— Проходи, посиди, — ответила ему хозяйка, которая была в доме одна. Гриневич, однако, не сел, а, подойдя к двери, ведущей в куть, спросил у хозяйки, стоявшей у стола с посудой:

— Нельзя ли, хозяюшка, чайку или поесть чего-нибудь у вас достать?

— Поись? — обернулась к нему хозяйка.— Чё с я тебе дам поись — у наш вить пошт?

— Да и у меня сегодня пост, хозяюшка: с самой зари еще ничего во рту не держал, даже живот подтянуло, — засмеялся Гриневич, не отходя от двери.

— Вохти мне, батюски! — всполошилась хозяйка. — Экий ты, паря, и не шкажал, сто с утра не ел. Ну, посиди, я тебе редецки ш квашам излазу, а потом и цай будем пить. — Но тут же, вдруг вспомнив, спросила: — Ты, может, в баню пойдес? Вон тереж улицу, в ней как раз теперь музыки. А после бани и поись дам, — добавила она, словно бы уговаривая Гриневича не отказываться.

Предложение пойти в баню понравилось Гриневичу, и он, не разводя на сей счет лишних разговоров, попросил у хозяйки веник, так как хотел попариться, и вышел, накинув на плечи «азям», потому что уже смеркалось и на улице было прохладно.

— Пар в баню! — сказал он, переступая высокий порог наполненной жгучим паром и едкой горечью не успевшего выйти полностью дыма маленькой курной баньки. Сквозь густой, все скрывающий пар было не разобрать, сколько человек мылось в бане, но Гриневич догадался, что было их двое, хотя на его приветствие отозвался только один голос с полка, откуда слышались хлесткие удары веника.

— Милости просим! Кто это, Захар Митрич, ты? — донесся оттуда слегка грубоватый, но приятный мужской голос.

— Нет, это я. Попросился на ночлег, так вот хозяйка мнё сказал что у вас нынче баня...— объяснил Гриневич ошибку ответившего ему человека.

— А, гость будешь! — произнес тот же голос с полка. — Проходи, проходи, баня ха-арошая, пару много, только горчит малость — рановато шкутали. Ты, Федьча, дай ему саечку, — закончил хозяин (это был он) и снова принялся хлестать себя веником.

«Федьча», к которому за время этого разговора поспел пробраться Гриневич, оказался не мальчонкой, каким можно было его себе представить по имени, названному хозяином, а мужчиной лет пятидесяти, с морщинистым лицом и седеющей клинообразной бородкой. Он был тоже из здешних, но жил бедно, бобылем, часто нанимался на работу к другим и в баню к соседу напросился, так как некому было «шкутать» его собственную развалившуюся от бездействия баньку. Молча, не поднимаясь с топчана, на котором мылся, он подал Гриневичу деревянную посудину для мытья и, кивнув головой, молвил всего одно слово — «Там»,— давая знать, где надобно искать воду.

Вымывшись и одевшись, вышел Гриневич, как и пришел, один из бани, в которой долго наслаждался теплом, оживлявшим все жилочки его измученного семидневной — от зари до зари — дорогой тела. На улице еще не совсем стемнело, однако на белесом небе уже кое-где появились бледные звездочки. Шумный весенний день в деревне затих. Не сошедший еще снег блестел твердой коркой на поле за изгородью, а вдали, за рекой, нахмурившись, высились потемневшие горы. Далекий глуховатый шум сбросившего с себя зимний сон ручья предвещал близкий — недели через две-три — триумф весны.

В избе, куда не спеша, вдыхая на полную грудь еще не совсем остывший воздух, вошел Гриневич, уже горел свет. Маленькая лампа, висевшая на стене, скуповато освещала стол, на котором стояли кипящий самовар, высокий «тувиз» с квасом, три кружки, миска с тертой редькой и лежала небольшая буханка хлеба. Хозяин, ушедший из бани раньше Гриневича, сидел уже за столом и наливал себе квас из тувиза. Хозяйка стояла у деревянной лежанки, пристроенной к печи, одной своей стороной выступавшей из-за перегородки в горницу, и собирала какие-то вещи.

— С легким паром! — приветила она Гриневича и, не дожидаясь его благодарности, спросила: — Ну, хоросо мылша? Мой хожяин говорит: рано шкутали.

— Спасибо, баня хорошая и ничуть не горькая, — ответил Гриневич, желая отблагодарить хозяйку и заодно, похвалив, заступиться за нее перед хозяином, видимо, высказавшим упрек жене.

— Ну, штупай к штолу, поужнай. Хожяина не зди — он у меня пошной, севодня говеет,— сказала хозяйка и снова вернулась к своему делу — собиранию себе белья.

Поздоровавшись за руку с окинувшим его любопытным взглядом хозяином, Гриневич сел за стол и, пододвинув к себе миску с тертой редькой, стал с аппетитом проголодавшегося за день человека есть, коротко отвечая на расспросы хозяина.

Хозяин был крепкий, широкий в груди, в полной силе молодой человек. Округлое лицо его с небольшими усиками и спокойными серыми глазами не казалось ни красивым, ни неприятным и выдавало крепкую силу, полное удовлетворение всем и легкую флегматичность. Он не спеша, будто без особого интереса, расспрашивал Гриневича о том, откуда он родом, давно ли в ссылке, где жил и как жил, и в том же духе обо всем подробно.

Хозяин спрашивал кратко, Гриневич, уже приученный к подобным допросам своим шестилетним сибирским опытом, отвечал так же скупо, и разговор, видимо, скоро иссяк бы, не вступи в него хозяйка, которая тоже сходила помыться и сейчас, вся раскрасневшаяся, подсела к столу выпить стакан чаю. Она так весело заговорила с Гриневичем — холодок в глазах исчез, и его сменили светлые искорки, — что он почувствовал себя как бы в собственном доме и стал более словоохотлив. Рассказал важно слушавшим его людям о своем городе, о родных, о некоторых приключениях в изгнании и, видимо, говорил бы еще долго, если бы хозяйка не прервала его, поднявшись:

— Ну, теперь, пуссайте, музыки! Буду убирать шо штола, — сказала она, поднимая за ручки самовар. — Идите отдыхайте, — добавила она по-своему и вынесла самовар в «куть».

Краткое замешательство Гриневича, раздумывавшего, где ему лечь, рассеял хозяин, сказав, что, видимо, ему придется спать в сенях на курятнике, так как в летней светелке кровать занята его больной матерью, о которой хозяйка вспоминала, сидя за столом, и которой носила чай.

Когда Гриневич уже лег отдыхать, положив под бок собственный «азям», а в головы — котомку, на пороге из хаты в сени показалась хозяйка

— А тебя будить к жаутринай? Где уз будить! Поди, жавтра рано уйти захочешь? — сказала она, не то спрашивая, не то просто так себе, чтобы еще поговорить о чем-нибудь. На ответ Гриневича, что завтра он в дорогу не собирается, но и к заутрене тоже идти не хочет, а лучше отдохнет, хозяйка обратилась к нему с неожиданной просьбой:

— Ты вот чё жджелай, паря, позалуста! Мне охота шхаджичь в цэркав с музыком, так я тебя разбузу, ты постереги избу-то. И маменьке зделас чё-нибудь, пить ей подашь, чё ли там. А я сказала, стоб она тебя не боялася, — закончила хозяйка свою просьбу.

На это Гриневич согласился, и хозяйка, поблагодарив его, больше не отвлекала от сна.

III

Проснулся Гриневич, почуяв, что кто-то трясет его за плечо. Открыв глаза, увидел хозяев, мужа и жену, уже совсем одетыми, чтобы идти в церковь. На улице за окном звонко бомкали колокола. Хозяйкина рука тормошила его, а хозяин стоял поодаль и приязненно улыбался.

— Эк тебя ражашпало! — сказал он с коротким смешком.— Ну, паря, мы пойдем в церкву, а ты тут домовничай, не спи. Мамка воды, может, попросит, так подашь.

— Хорошо, — сказал, уже совсем очнувшись, Гриневич, — идите с богом, а я спать не буду.

— Прасай!..

— С богом!

Перед тем, однако, как уйти, хозяйка заглянула в летнюю светелку, где лежала больная свекровь. «Мама, — сказала она зычно, — мы пошли уже, а тут с тобой Николай останется». Николаем звали Гриневича, о чем хозяйка узнала еще с вечера из беседы за чаем. В ответ ей послышался слабый старушечий голос: «Дóбра, дочухна, идзéце, а я и одна побуду!»

Кивнув приветливо ему еще раз, вышла и хозяйка. Гриневич остался один с больной старушкой.

То, что он услышал перед уходом хозяйки, его и удивило, и страшно заинтересовало, и, пожалуй, обрадовало — в этом он не успел еще разобраться.

Старушка говорила по-белорусски! Слова, которыми она ответила невестке, звенели, как и те, которыми он мыслил. Откуда здесь его родная речь? Чтобы найти ответ на занимавшие его ум вопросы, он охотно пошел бы в горницу, где лежала мать хозяина, и начал бы с ней разговор. Однако, будучи здесь чужим, не решался это сделать: как бы не напугать старушку.

Уснуть теперь, конечно, даже если б и захотел, он бы не смог и лежал на своем курятнике, прислушиваясь ко всем шорохам и строя разные догадки, которые в скором времени так переплелись друг с дружкой, а потом слились с другими образами, что Гриневич снова забыл о месте и обстоятельствах, в которых находился, и все думал, размышлял.

Долгий тяжелый кашель из летней светелки спугнул мысли Гриневича. Подумав, что старушке сейчас может потребоваться какая-либо помощь и что это, пожалуй, самый удобный случай с нею разговориться, он соскочил со своего ложа и, нащупав впотьмах дверь, вошел в светелку. Та же самая лампа, что светила за ужином, стояла сейчас здесь, на столе, с чуть убранным фитилем, отчего давала света еще меньше. Так же, как и в хозяйской горнице, здесь возле стены, в которой была дверь, стояла кровать, а на ней Гриневич увидел укрытую теплым и легким одеялом — «ушканьей», в черном платочке на голове старушку.

— Может, вам чаю подать, бабушка? — спросил он еще почти с порога.

— Воды... детка... подай, вунь... на столе...— услышал он перебиваемый кашлем ответ.

Пока старушка пила поданную ей подслащенную воду, Гриневич рассматривал ее высохшее от старости и недуга, сморщенное лицо. И удивительная вещь — в чертах никогда не виданного до сих пор лица увидел он что-то знакомое, давным-давно уже виденное и дорогое.

Принимая из сухой, почерневшей от прожитых в труде лет руки недопитую кружку с водой, Гриневич вдруг вспомнил другой облик, так похожий на этот и в таких же обстоятельствах.

...На старой, разбитой при переездах с квартиры на квартиру, облысевшей от долгой службы кушетке лежит укрытая двумя домоткаными одеялами старушка. Судороги продолжительного, трудно сдерживаемого кашля заставляют колотиться руки, которые, протянувшись из-под тяжелых одеял, тщетно стремятся удержать у пересохших губ кружку со сладким чаем.

У кровати стоит мальчик лет двенадцати и, видя бабушкину беспомощность, принимается ей помогать. Одна рука бережно поддерживает бабушкину голову, а вторая берется за кружку... «Спасибо, детка!» — слышит мальчик благодарность за свою услугу...

— Спасибо, детка! — услышал Гриневич, ставя недопитую кружку на стол. — Такой уж навязчивый этот кашель, ни ходить не дает, ни лежать.

Теперь уже Гриневич не боялся потревожить старушку. Он смело подошел к кровати и спросил участливым голосом:

— А давно ли нездоровится, бабушка?

— Какая у меня болезнь, детка... Вот уже век доживаю, видно. Тогда уж лягу, тогда лягу... А всего только кашель и донимает, старость...

— Разве вам так много лет, бабушка?

— Ой, много, много. Всех и не припомню... Ну вот сам посчитай, если родилась я за два года до первого восстания...

— Откуда же, бабушка, знаете о восстании? — зацепился Гриневич за эти слова, которые могли стать ниточкой для прояснения интересующего его вопроса.

— Восстание... так оно ведь возле нас было... Еще мой покойный отец этих повстанцев в лесу прятал — лесником служил у князя...

— Как же, бабушка, вы сюда попали — не с отцом ли за восстание?

— Нет-нет, что ты, детка! Какое там с отцом за восстание, отец ведь мой в повстанцах вовсе не был, — живо запротестовала старушка, словно боясь, что ее покойного отца и в самом деле могут еще раз сослать в Сибирь вместе с нею. — Это я с мужем сюда пришла, с мужем, — объясняла она Гриневичу, силясь, видно, отвести опасность, нависшую над дорогой, живой в ее сознании тенью.

— А муж как сюда попал? — продолжал допытываться Гриневич. — И давно ли?

— Муж? — отозвалась сразу успокоившаяся и погрустневшая старушка. — А муж тоже давно... Вот Василь еще не родился, он родился, когда мы здесь лет восемь уже прожили, а ему, поди, под сорок будет... Мужа, детка, заслали сюда из-за меня. Видишь, я тогда, хотя и двоих деток растила, да молодая была. А у нашего покойного пана управляющим был Игнатий, ухарский такой панич был, бог его знает, откуда родом. Так вот Игнатий, упокой господи душу его, возьми да и привяжись ко мне со своими ухаживаниями. Куда бы я ни пошла из хаты, то ли в церковь, то ли в поле, — тут и он. А я своего Василька любила и ни на какого подпанка не променяла бы. Вот и наслал на меня господь блажь: взяла да и пожалилась однажды Василю своему на управляющего. Он и вскипел и как-то раз на людях его обругал, да еще в корчме похвастал, что отучит этот панский кнут на чужих жен замахиваться... А потом нашли управляющего возле леса на дороге... убитым. Ехал ночью в своей колымаге, а кто-то выстрелил из лесу и убил... Ну и прицепились к моему Василю — он же, бывало, и с ружьем ходил... Так и осудили на поселение. Вот я с ним и пошла, — закончила старушка свой рассказ.

— Бабушка, а где вы жили, когда это случилось? — взволнованно спросил Гриневич.

— В Гридчине, может, слышал когда, детка?

— А... — Гриневич запнулся на полуслове. — Нет, не слышал, бабушка, не знаю, — и повторил немного погодя: — Не слышал, не слышал...

В это самое время первый звук церковного «красного» колокола вырвался из-под низких сводов старой деревянной звонницы и полетел по свету, вещая великую радость, победу правды над кривдой, добра над злом, духа над телом.

— Вот уже и в звоны́ бьют, — услыхал сквозь звон в ушах Гриневич слабый старушечий голос. — Христос воскресе, детка!

Не зная, что делать, опустившись у кровати на колени, он стал целовать маленькую, высохшую, почерневшую руку, которая тихо коснулась его при словах пасхального приветствия. Здесь, в страшном сибирском одиночестве, он нашел родную душу. На кровати перед ним лежала сестра его родной, до самой смерти так любившей его бабушки, от которой он не раз слышал рассказ об этой сгинувшей бог знает где в далекой Сибири «второй бабушке».

Слезы, невесть отчего выступившие из глаз и капнувшие на руку старушки, вызвали у нее сочувствие к незнакомому ей «поселенцу». Вторая рука ласково опустилась на эту чужую голову, горе которой было близким и понятным старушке.

— Ничего, ничего, деточка, не плачь! Молод ты еще, еще, бог даст, увидишь своих, — утешала она Гриневича, внимавшего этим словам в каком-то полузабытьи.

1918 г.

Перевод с белорусского Максима Валошки (Анатоля Бутэвича)

/Нёман. № 9. Минск. 1989. С. 45-53./

*

ПРИМЕЧАНИЕ

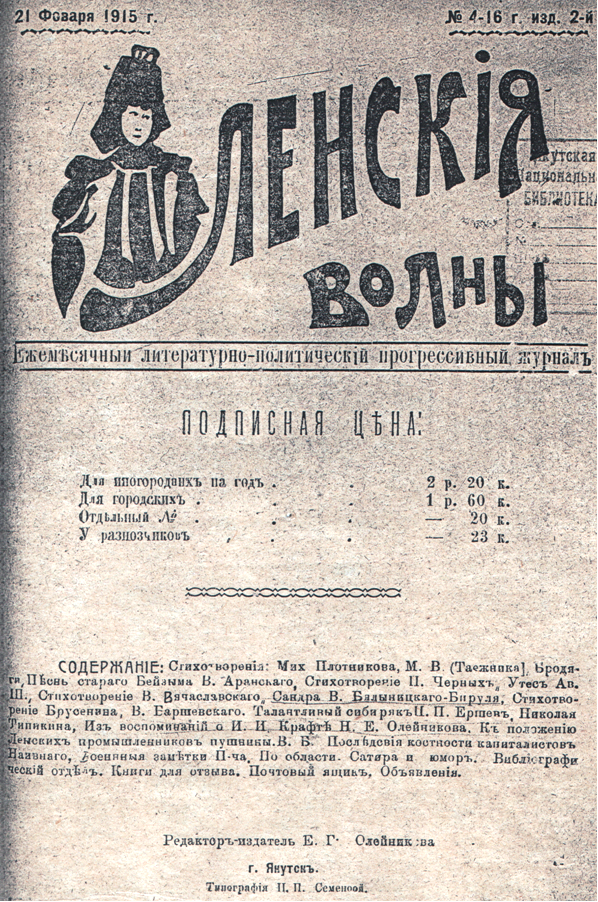

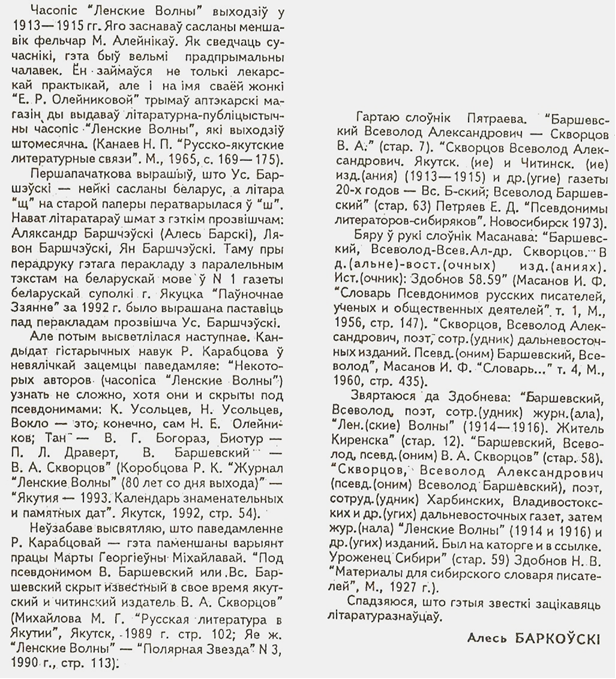

Впервые рассказ Праздник» («Сьвято») был напечатан в менскай газете «Вольная Беларусь». № 16 за 1918 год. “Главное население Киренги крестьяне. «Белые якуты», как иногда называют их за «сюсюканье», «пришепетывание и «картавание». В первое время даже трудно догадаться, что разговор идет на русском языке. Вот некоторые термины: сука, вместо щука, шахар - сахар, целовек – человек». /Телятников А. Забытый край (Река Киренга). // Ленские волны. № 6. Якутск. 1915. С. 14./ «Независимо от качества твердой формы -л- после гласных перед согласными, а также на конце слова заменяется -в- неслоговым. Например: доўгъ меўкъ, учиўся, стоў, удариў”. /Бобрякова Н. А. Говоры Киренского района Иркутской области от Киренска до Чечуйска (фонетико-морфологический очерк). Москва. 1961. С. 8./ “Так тарапиўся, ажна упаў. Киренский р.” /Иркутский областной словарь. Вып. 1. Иркутск. 1973. С. 23./. Были в Иркутской губернии и, даже в Киренском округе, сосланные Прушинские: “Тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году третьего дня ноября месяца в Иркутской Римско-Католической церкви священник сей же церкви Христофор Шверницкий ... браком сочетал политических ссыльных Роберта Сыльвинского, вдовца 33 лет, с Вероникою Прушинскою 20 лет, девицею, политических ссыльных из дворян Климентия и Юзефы из Марковских Прушинских, законных супругов дочерью”. /НГАБ. Метрические экстракты Иркутской Римско-Католической церкви. Ф. 1781. Воп. 36. Д. 121. Л. 36./ “Тысяча восемьсот семьдесят третьего года шестого дня января месяца во время объезда по приходу для исполнения духовных треб по обряду Римско-Католической церкви на Крестовской резиденции частных золотых промыслов Киренского округа настоятель Иркутской Римско-Католической церкви Христофор Шверницкий ... ... браком сочетал поселенцев Антона Холевинского 49 лет с Магдаленою Валайтис, девицею 30 лет, крестьян Ивана и Гертруды с Прушинских Валайтисов, законных супругов дочерью”. /НГАБ. Метрические экстракты Иркутской Римско-Католической церкви. Ф. 1781. Оп. 36. Д. 123. Л. 12./

Гуня Мельничная,

Койданава

Алесь Гарун (Александр Владимирович Прушинский) – род. 27 февраля (11 марта) 1887 г. в фольварке Новый Двор, в католической семье. В 1897 г. окончил городское приходское училище в Минске, затем учился в ремесленном училище. С 1902 г. работал столяром в Минске. В 1904 г. вступил в партию социалистов-революционеров. В 1907 г. был арестован и отправлен на поселение в Киренский округ Иркутской губернии, в с. Кривая Лука.

И за то, что “жадаў зямлі і волі працоўнаму люду пайшоў малады пясьняр у Сыбір, дзе быў у Якутчыне 9 гадоў”. /Дыямэнты Беларускага прыгожага пісьменства. № 1. Кіеу. 1919. С. 79./ “А. В. Прушинский – минский уроженец, из семьи чернорабочих ... с 1908 г. отбывал политическую ссылку в Якутской области”. /Е. Ѳ. Карскій. Бѣлорусы. Т. III. Очерки словесности бѣлорусскаго племени. 3. Художественная литература на народномъ языкѣ. Петроградъ. 1922. С. 352; Е. Ф. Карский. Белорусы. В 3 томах. Т. 3. Очерки словесности белорусского племени. Кн. 2. Минск. 2007. С. 553 (356*)./

“Увесну 1914 г. А. Прушынскі па маніфесьце атрымаў права запісацца ў сяляне, што ў многім аблегчыла ягоны далейшы побыт. Цяпер былы “политическій” меў права на жыхарства па ўсёй Сыбіры, а значыць і магчымасьць на сталую працу ў прамысловых раёнах Прыбайкальля. Такі вэрдыкт вынесла Іркуцкая губэрнская турэмная інспэкцыя. задаволіўшы прашэньне ссыльнапасяленца Макараўскай воласьці Аляксандра Прушынскага. А напярэдадні ў данясеньні высокаму начальству валасное ўпраўленьне паведамляла, што памянёны палітычны ссыльны “поведенія одобртельного, образа жизни кроткого, занимается столярнымъ ремесломъ, самозаведенія и оседлости на мѣсте причисленія не имеетъ; въ ссылке проживает более 4-хъ летъ, недоимки за нимъ не состоитъ”. Да восені таго ж года А. Прушінскі працаваў вадалівам на баржы № 18, дзе ў вольную хвіліну карпеў над рукапісам сваёй першай паэтычнай кніжкі”. /Гарбінскі Ю. Народу на алтар свой дыямент прынёс... Гарун: 1887-1920. // Вяртаньня маўклівая споведзь. Постаці творцаў беларускай гісторыі ў кантэксце часу. Мінск. 1994. С. 134./

БАЖАНЬНЕ

Не прашу я, Божухна, скарбамі ўладаці.

Дай мне толькі сілы зарабляць, каб жыць,

Каб і ў дзень, як прыйдзе мне душу аддаці,

Хлеб я свой штодзённы працай мог здабыць.

Не прашу я, Божухна, Твайго сьвету знаці —

Ўсе пачаткі, зьмены, і канцы, і рух, —

Дай адно людзкую праўду мне паняці

І яе быць верным, найпадданьшым з слуг.

І усё тут, Божухна, чым патурбаваці

Я хачу сягоньня, просячы Цябе:

Дай мне праўду знаці, і ў людзях спаўняці,

І заўсёды з працы хлеб свой мець сабе.

Барка на Лене. 1914 г.

/Вольны Сьцяг. Менск. № 1. 15 мая 1921. С. 2./

НА ВІЦІМЕ*

Адзін у жалезнай дамавіне**

Ляжу без дум, ляжу без слоў,

Ні маю сноў, ні бачу сноў,

Німа бажаньняў і ў спаміне.

Навокал хлюпае вада -

Ракі ні вернай дар нішчыры;

Наўсьцяж зьвініць, як сьпевы ліры,

Пасьпешных хваляк чарада.

Часамі ў шчылінку зірне

Праменьчык сонца зелянь бора,

Між гор скалістая разора,

А у ёй шумлівы вадаспад,

Заімкі*** беднай вокны хат,

Рыбак у чоўне прамільгне, -

Нішто нівабіць больш мяне!

Німа ў душы адгучных нот,

Кудысь падзеўся рым званчасты,

А чорны сум, як гад кальчасты,

Спыняе сэрца мерны ход.

Плыву адзін у дамавіне, -

Здаецца стыне ў жылах кроў.

Так голы куст у глухой цясьніне,

Між шчэбняў скал, у прытулку соў.

Без дум і слоў паволі гіне.

*Віцім – сыбірская рэчка.

**У віціні на рэчцы.

***Высялак – па-сыбірскі.

/Вольная Беларусь. Мінск. № 14. 21 красавіка 1918. С. 110./

* * *

Між дзьвюх высокіх град пахмурных дзікіх скал,

Як хопіць вока ўшыр, рабее дробны вал;

Стаіць, здаецца так, руччоў [тайгі] дачка,

Пястуньня гэтых гор, магутная рака.

Часамі, як бы пункт малюсенькі здалёк,

Чалдона прабяжыць па валу тым чаўнок.

Часамі праплывець з бярвен[няў] двух-трох [плыт],

На ім варн[ак] нядбала правіць бот...

/Алесь Гарун. Сэрцам пачуты звон. Мінск. 1991. С. 207./

“Водолив нанимался самим хозяином, он следил за состоянием судна, за отливкой воды во время плавания, отвечал за сохранность груза, выполнял плотничьи работы”. /Истомина Э. Г. Водные пути России во второй половине ХVII – начале XIX века. Москва. 1982. С. 96./

“З 1914 года Гарун быў на Лене вадалівам. даплываў аж да Якуцка. На баржы № 18 рыхтаваў ён да друку свой зборнік “Матчын дар” пасланы ў восень 1914 г. у Вільню”. /Гарэцкі М. Гісторыя беларускай літаратуры. Вільня. 1920. С. 188./ “У працягу 1914 году ён быў вадалівам на Лене, даплываў нават да Іркуцку”. /Піотуховіч М. М. нарысы гісторыі беларускай літаратуры. Ч. 1. (Агляд літаратурна-ідэолёгічных плыняў ХІХ і пачатку ХХ в. ). Менск. 1928. С. 170./

“Вясной 1914 г., працуючы на Лене вадалівам, А. Гарун падрыхтаваў рукапіс паэтычнага зборніка “Матчын дар”, у які ўвайшлі вершы, напісаныя ў няволі (1907-1914 гг.)”. /Гарбінскі Ю. Дар Алеся Гаруна. // Беларуская мова і літаратура ў школе. № 1. Мінск. 1991. С. 51./ “Рукапіс паэтычнага зборніка улетку 1914 г. будзе дасланы ў Вільню. Але толькі праз чатыры гады пабачыць сьвет”. /Гарбінскі Ю. Жынкін А. Сібірскіе дарогі беларускай гісторыі. // Маладосць. №. 12. Мінск. 1992. С. 145./

«Там, в ссылке, и написал свой сборник «Матчына песня» – работая на барже № 18, что плавала по Лене до Якутска». /Рублевская Л. Золотоискатель с Нового Двора. // СБ. Беларусь сегодня. Минск. 5 апреля 2017. С. 14./

Алесь Прушинский вероятно неоднократно бывал в Якутске, а может некоторое время и жил там.

/Літаратура і Мастацтва. Мінск. № 33. 18 жніўня 1995. С. 15./

/Голас Радзімы. Мінск. № 34. 7 верасня 1995. С. 4./

В Менск Гарун вернулся в сентябре 1917 года. В 1918 году, во время немецкой оккупации, редактировал газету «Беларускі шлях». В 1919 году, после занятия Менска поляками, был членом Белоруской воинской комиссии, встречался с Юзефом Пилсудским, который в свое время также был сослан в Киренск. В августе 1919 г. возглавил Временный белорусский национальный комитет. Умер от 28 июля 1920 г. и похоронен в Кракове на воинском Ракавицком кладбище.

В Минске одна из улиц названа в честь Алеся Гаруна.

Шарлёта Крывалуцкая,

Койданава

УГОЛОК ШАХМАТИСТА

Имена в истории сибирских шахмат

Выпуск № 5 (403)

Рубрику ведет Рамиль Мухометзянов

Уже не раз в наших исторических экскурсах речь заходила о политических ссыльных, коих во все времена в наших краях было предостаточно. Собственно, и первые упоминания о шахматной игре в Приангарье относятся именно к этой категории граждан (речь, как вы догадались, о декабристах), хотя очевидно, что играли здесь и раньше. Просто про декабристов известно гораздо больше, чем про кого-либо еще, поэтому пока ориентируемся на них.

Практически все видные революционеры были причастны к двум понятиям — Сибирь и шахматы. В жизни каждого из них были ссылки и каторги, а нахождение в неволе почти всегда сопровождалось шахматной игрой — не только как способом оставаться человеком и «мыслящим тростником», но и просто средством умного убивания времени. Некоторые при этом добивались весьма неплохого уровня игры.

В

дальнейшем, думается, «ссыльная» тема будет только прирастать новыми фактами,

так как все больше архивных данных начинает становиться предметом всеобщего

пользования. И хотя пребывание «политического элемента» в наших краях было, как

правило, явлением временным, за все годы непрерывного существования ссылок,

каторг и тюрем это стало неотъемлемой частью нашей истории. А потому

политические «сидельцы» — почти родные нам люди. Многие из них, кстати, внесли

большой вклад в развитие края, хоть и были здесь, можно сказать, почти в

гостях.

30. Александр Владимирович Прушинский (1887—1920)

Одним из таких «гостей» являлся и этот человек, вошедший в историю под литературным псевдонимом Алесь Гарун. Всезнающая «Википедия» пишет о нем так: «белорусский поэт, писатель, публицист, деятель «Белорусского возрождения» начала XX века. Родился в рабочей семье, в молодости принимал участие в революционном движении, 9 лет провел в ссылке в Иркутской губернии, что отразилось в его творчестве».

Вряд ли нам удалось бы узнать, как иркутская ссылка повлияла на белорусского поэта и какое место в его жизни занимали шахматы, если бы не наш шахматно-исторический коллега из Минска Вольф Рубинчик. Сотрудничество с ним, начатое летом прошлого года по поводу Исаака Мазеля (шахматного мастера с белорусскими корнями, неоднократно бывавшего в 1930-х годах в Иркутске, о котором Вольф написал уже несколько интересных статей), продолжилось и по другим поводам, одним из которых весьма неожиданно и стал Алесь Гарун.

В очередном письме Вольф прислал следующее сообщение: «Белорусский литератор Альгерд Бахаревич в тексте для «Радио Свобода» (svaboda.org) написал о поэте Алесе Гаруне, жившем в 1887-1920 годах (перевожу с белорусского): «Этнограф Эсон, который сидел с Гаруном в тюрьме под Иркутском, припоминает, что поэт был «истым» шахматистом и узники часто играли против него целым бараком. А барак был не абы какой, большей частью интеллигенция: суровые эсеры, сердитые туберкулезники, будущие цареубийцы и прочая «пятая колонна». Гарун ложился на нары, накрывал лицо платком и «по памяти», не глядя на доску, вел партию, которая почти всегда кончалась победой белорусского гроссмейстера».

Такой вот замечательный шахматно-сибирско-белорусский эпизод обнаружил Вольф на бескрайних просторах Интернета, перевел его на русский язык и прислал нам (за что ему огромное спасибо!). Конечно, никаким гроссмейстером Алесь Гарун не был, но умение играть, не глядя на доску, и при этом еще и выигрывать — весьма серьезный показатель. Думается, для своих сокамерников он наверняка как раз гроссмейстером и являлся.

Возникает вопрос: в какой-такой тюрьме под Иркутском пребывал Гарун? И тут же, зная, куда впоследствии был направлен революционный поэт, находим ответ — в Александровском централе. Именно там происходило формирование этапов на север Иркутской губернии и в Якутию, а Алесь, как известно, отбывал свою восьмилетнюю ссылку сперва в Киренске, а затем на золотых приисках в Бодайбо.

В Александровском централе он очутился, скорее всего, в 1909 году, после двухлетнего пребывания в других тюрьмах (арестован он был весной 1907 года). С этого момента начался его сибирский период, растянувшийся, как мы уже знаем, на девять лет — до февральской революции 1917 года. До своей смерти в 1920 году, наступившей от заболевания туберкулезом, который Гарун заработал в наших краях, он успел выпустить две книжки — сборник стихотворений и пьес для детей. Похоронен в Варшаве.

Таким образом, дата «гроссмейстерской» игры Гаруна с товарищами по неволе примерно определена — 1909 год. Но если в дальнейшем он почти весь свой срок провел в Бодайбо, не был ли он причастен к знаменитым событиям — расстрелу на Ленских приисках 1912 года? Может, кто-то из специалистов по этой теме может подсказать, не встречается ли фамилия Прушинского в материалах того периода?

Известно, что в Сибири Прушинские были и до него, эту фамилию носили некоторые польские ссыльные. Интересно, а остались ли у нас белорусские Прушинские — потомки поэта Алеся Гаруна? Очевидно, что искать их надо среди жителей бывшего Киренского уезда — другие Прушинские вряд ли имели отношение к поэту.

Как бы то ни было, киренские и бодайбинские шахматисты могут гордиться тем, что в их истории оказался такой интересный факт, как пребывание в их краях белорусского поэта и «гроссмейстера» Алеся Гаруна. Было бы здорово, если бы они сумели что-то по нему обнаружить.

И, как видим, расширяется не только тема «северных» шахмат, но и собственно «александровско-централная» (именно так, без мягкого знака). В «Википедии», кстати, не указано, что в централе побывал Троцкий (хотя другие видные революционные деятели перечислены), а с помощью иркутского историка А. А. Иванова нам теперь и это достоверно известно. И наш предыдущий герой (№ 29) А. В. Львов прошел через эту тюрьму. Так что скоро, похоже, создастся целое сообщество шахматистов Александровского централа, ведь каких-то два десятка лет после самодержавных репрессий туда последуют жертвы уже других — сталинских, которым шахматы также не были чужды. Вот уж действительно вечный двигатель…

На фото: Белорусский писатель, поэт и «гроссмейстер»

Алесь Гарун (Александр Владимирович Прушинский)

/Байкальские Вести. Иркутск. 26-29 января 2012. С. 17./

Когда в 1907 году в газете «Наша Ива» было опубликовано его первое стихотворение, автор уже сидел в тюрьме за революционную деятельность. Один из наиболее талантливых и мало изученных белорусских литераторов, который написал грустную историю о Пьеро и Коломбине, озорную сказку о говорящем лапте и печальное стихотворение о «каралеве Адзіноце», прошел тюрьму и ссылку, заработав смертельную болезнь, но был убит... свежими вишнями.

Прушинские — семья католическая, прихожане минского Кальварийского костела. Отец работал дворником, мать — прачкой. Их сыну Алесю приходилось то помогать отцу мести дворы, то разносить выстиранное матерью белье заказчикам: «Цяжка было мне слухаць абразлівыя заўвагі, што бялізна кепска вымытая. Здаецца, плюнуў бы ім у твар, але я плакаў і цярпеў, несучы ў сэрцы пагарду да іх і помсту. Хацелася крывёю напісаць кнігу аб жыцці такіх, як я, пусціць на суд людзей, падняць іх да змагання за лепшае жыццё».

Из такой среды и выходили пламенные революционеры. Но был еще один «момент импритинга»: у одного из одноклассников Алесь раздобыл книжечку. Потрепанную, изданную в Кракове и крамольную. Это был сборник «Дудка беларуская» Франтишка Богушевича, написанный на языке, которому царь отказывал в праве на существование. Прушинский, обладавший феноменальной памятью, выучил книгу наизусть.

С тех пор он знал, кто он. Творить на родном языке, однако, было опасно, Алесь подписывался псевдонимами, в духе времени мрачными: Смутак, Гарун...

Ты, мой брат, каго зваць беларусам,

Роднай мовы сваёй не цурайся;

Як не зрокся яе над прымусам,

Так і вольны цяпер не зракайся.

В ремесленном училище Алесь получил специальность столяра. Работа в мастерских, на мебельной фабрике... Разве это — его удел? В семнадцать лет Прушинский входит в партию эсеров-максималистов.

Незадолго до двадцатого дня рождения Алесь находится в подпольной минской типографии эсеров на улице Широкой. Полицейская облава... Молодой революционер взят с поличным вместе с другом Абрамом Левитасом. Вместе их потом и судили. Отзвуки этого события - в рассказе «Пан Шабуневич», оцените заодно стиль: «...у адну пекную ноч, калі з саду праз расчыненае вакно майго пакоіка ліўся прыемны пах кветак, а ад далёкага возера пачуваліся пералівы песні маленькага песняра кахання, а я меў моцнае перакананне, што Зося Альбертаўна — прыстайнейшая дзяўчына на цэлы свет, у гэткую ноч да мяне прыйшоў адзін даўні знаёмы з двума сваімі сябрукамі і гэтак шчыра запрасіў да сябе ў госці, што, не адкладаючы на другі раз, пазбіраў я, што было трэба, і пайшоў з імі. А потым... потым я ўжо не прыходзіў дадому цэлыя пяць год. Пазнаў я за гэты час, як добра вандраваць па чужых краёх і як цяжка тужыці па сваім куточку».

Учитель Микола Шило, сидевший в тюрьме вместе с Прушинским, вспоминал: «Яго светлы, адкрыты твар з сінімі васільковымі вачыма свяціўся нейкай унутранай цеплынёй, дабратой, ласкавасцю... Па натуры ціхі, крыху саромлівы, спакойны, ён школі не высоўваўся наперад, але затое, калі была ў турме сярод палітычных «валынка» (забурэнні, непаразуменні з начальствам), ён быў першым. Страху ён не знаў, быў перапоўнены адвагаю і станоўкасцю».

Как пример юношеского максимализма приводит Шило обсуждение рассказа Куприна о докторе, который спасает раненого царского чиновника, виновного в гибели революционеров. Алесь Прушинский резко осудил доктора, напомнив страшный случай с казненным революционером Короткевичем. Того повесили, повезли хоронить, но казненный вдруг очнулся. Тогда его вновь повесили. «На іх гвалты, іх здзекі мы павінны адказаць няўмольным тэрорам!» В то же время долгими осенними вечерами, сидя на нарах, Прушинский нежно рассказывал о своей матери, представлял, где она, что делает...

После виленских Лукишек и минского Пищаловского замка Алеся Прушинского ждало вечное поселение в Сибири. А. Эссон с Северного Кавказа в 1909 году оказался в пересыльной тюрьме — филиале Александровского Централа в Иркутске, где подружился с белорусом Алесем Прушинским: «Высокого роста, немного ссутуленный и всегда серьезный, но не насупленный, Алесь был примером спокойного и вдумчивого человека... Алесь был совершенный шахматист, лучший из всех нас, кто играл с ним. Играли часто. Обычно он, играя на память, это значит, без доски, составлял одну партию, а все мы — другую партию, он растягивался на нарах, накрывал лицо платочком, и игра начиналась. Мы редко выигрывали, даром что часто переговаривались-консультировались. В шахматной игре меня наиболее впечатляло, что Алесь никогда не нервничал».

Только однажды Эссону довелось увидеть Прушинского в гневе: когда ссыльный граф Чапский начал доказывать, что поляки настолько культурнее русских, что те даже в революционном движении не достойны стоять рядом. Ну и всыпал тогда белорус Прушинский «культурному» поляку!

Гаруна спасала профессия столяра. В ссылке он близко подружился с Язепом Лёсиком, двоюродным братом Якуба Коласа. Там, в ссылке, и написал свой сборник «Матчына песня» — работая на барже № 18, что плавала по Лене до Якутска.

Пришлось побыть и золотодобытчиком, на приисках в Бодайбо. Прямо как в романах Джека Лондона! Тайга, холодная стремительная речка, худощавый человек с васильковыми глазами всматривается в чужое небо... Теперь на далекой родине его знают как поэта Алеся Гаруна. Кстати, на золотых приисках в Бодайбо Гарун становится меньшевиком и даже входит в исполнительный комитет партии. В его рассказах - суровая Сибирь и острожный быт. И тоска о невозможной любви. Герой его рассказа «Свята» Гриневич «не раз да болю ў пашчэнках, моцна сціскаючы зубы і мружучыся так, што аж балелі вочы, стараўся... заціснуць мазгі, каб яны, зрабіўшыся меншымі не давалі прастору думкам... Так, астрог умеў даймаць, умеў паказаць сваю сілу!»

Возвращается Алесь Гарун из ссылки после февральской революции. Увы, возвращается больным чахоткой. Несмотря на скверное свое состояние, тут же ввязывается в общественную деятельность. Еще в мае 1917-го в Москве пытается организовать белорусских беженцев в Белорусскую народную громаду, чтобы требовать от Временного правительства национальной и политической автономии. В Минске Гарун работает в редакции газеты «Вольная Беларусь» вместе с Язепом Лёсиком. Именно здесь он публикует рассказ-триптих «П’еро і Каламбіна» - о несправедливости любви, где реальные герои перемешаны с персонажами комедии дель арте. Сам автор, очевидно, отождествляет себя с Пьеро. Доверчивым, несчастным Пьеро, которого вновь и вновь предает Коломбина.

«Хоць слабы здароўем, хоць нястачы меў дома з харчаваннем, хоць у благіх абставінах — у цеснай хаце і без выгодаў жыў, — але насіўся з праектамі пра лепшую будучыню для Бацькаўшчыны. Меў ён тады 31 год веку. Але выглядаў куды на старэйшага, на гадоў 5-6 выглядаў старэйшы за свой век, — вспоминал коллега Э. Будько. — Але пры гэтым меў на сваім утрыманні родную матку старую і недарослага ды няўдалага брата гадоў пятнаццаці, які сваім абыходжаннем, сваім характарам нерваваў Алеся, псаваў яму здароўе».

На Всебелорусском съезде 1917 года Алесь Гарун был вице-председателем. Гаруна считают героем, его выступления заводят людей: «Паднялася крыху згорбленая, апранутая у сялянскую жакетку, павольная статура. Бледнае аблічча, цёмныя засмучаныя вочы, спакойны, роўны, але цвёрды голас. Пачаў гаварыць просты сталяр, быўшы “катаржнік”, якога лепшыя гады прайшлі ў халоднае і дзікае Сібіры». В августе 1919 года именно бывший каторжник возглавил Временный белорусский национальный комитет.

Когда в Минск пришли войска Пилсудского, Гарун искренне поверил заявлениям о грядущем равенстве народов в новой Польше. Ухватился за идею создания Белорусской военной комиссии и белорусского войска, даже объявил, что оставляет поэтическое творчество, чтобы не отвлекаться. Но когда чахотка приковывала к постели, писал «Жывыя казкі» для белорусских школ. А какая прелестная пьеска «Датрываў»! Два брата-гимназиста посажены теткой под замок, делать уроки. Старший, Зюк, строит планы побега в Америку, мечтает стать то владельцем кондитерской, то министром и спорит с младшим, Винцусем, о романах Генрика Сенкевича. Винцусь хочет написать такие же, но о белорусской истории. Кмицица мучить не стал бы, а на Ягусе из «Крестоносцев» женился бы сам!

Разочарование было неизбежно. Гарун убедился, что полякам не нужна государственная самостоятельность белорусов. К тому же наступают большевики. Поэта уже ищет ЧК. Вместе с Белорусской военной комиссией он уезжает.

Остановились в Волковыске. Пошли с коллегами на рынок, а там вишни продают... Свежие, сочные... Наелись.

Назавтра Прушинский не пришел на заседание. Навестили... Оказалось — заболел. Запил вишни студеной водой... Доктор из военной комендатуры объявил: дизентерия. Двое приятелей отвезли поэта, который уже и на ногах стоять не мог, на станцию, передали санитару вагона военного госпиталя.

Умер белорусский Пьеро в Кракове 28 июля 1920 года. Его могилу приехала искать Павлина Меделка, ей показали деревянный крест на Раковицком военном кладбище. Затем о могиле бывшего эсера белорусы забыли и вновь нашли только в 1988 году.

/Людмила Рублевская. Рыцари и дамы Беларуси. Исторические очерки. Кн. 3. Минск. 2018. С. 196-201./

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz