ВОЗВРАЩАТЬ ИЗ ЗАБВЕНИЯ

Следы пребывания на белорусской земле Пушкина и Гоголя, Фонвизина и декабристов, писателей чеховской поры отыскал литературовед С. Букчин. О своих открытиях искусствовед рассказывает в книгах, где документальный материал становится основой художественного повествования о замечательных людях.

20 лет назад студент Белорусского университет Семен Букчин выбрал для курсовой работы исследование творчества известного русского фельетониста В. Дорошевича. Эту работу он продолжил и во время службы в армии, которая проходила в Москве. Когда по выходным сослуживцы, начистив до блеска сапоги, шли знакомиться с достопримечательностями столицы, Букчин шагал в библиотеку, листал подшивки газет и журналов, письма и документы, беря на заметку все, что касалось связей русских литераторов с его родным краем Он и не подозревал, что со временем тонкий блокнот дает жизнь книгам «Дорогой Антон Павлович...» , «Народ, издревле нам родной», «Писатели чеховской поры». Исследователь разыскал следы декабристов, установил местонахождение белорусского имения Д. Фонвизина, нашел белорусских корреспондентов А. Чехова и Л. Толстого, обнаружил 40 писем декабриста Н. Муравьева к матери, сделал другие замечательные находки.

С. Герасимова,

Минск.

/Северная заря. Усть-Нера Оймяконский район ЯАССР. 13 ноября 1982. С. 4./

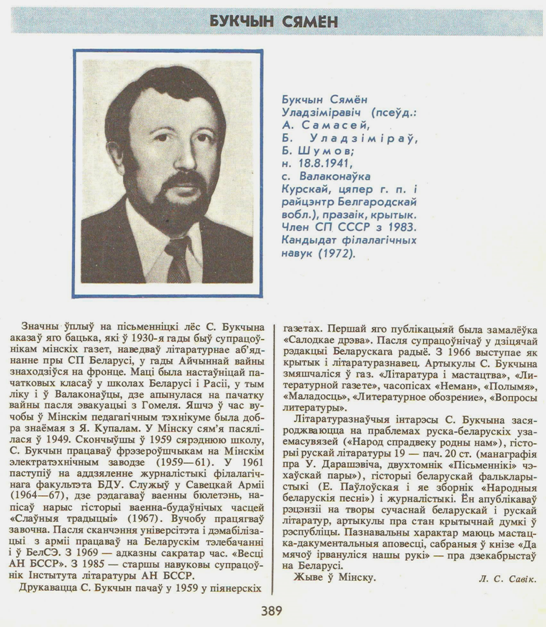

Семен (Самуил) Владимирович Букчин род. 18 августа 1941 г. в с. Волоконовка Курской области РСФСР - СССР.

Его отец в 19230-е годы был сотрудником минских газет, посещал литобъединение при СП Беларуси, в годы войны с РККА с Вермахтом находился на фронте. Мать была учительницей начальных классов, а во время учебы в Минским педагогическом техникуме была хорошо знакома с Янкой Купалой. В Волоконовке очутилась после эвакуации из Гомеля. В Минске семья поселилась в 1949 г.

В 1959 г. Сеня Букчин окончил среднюю школу и стал работать фрезеровщиком на Минском электротехническом заводе. Начал печататься в пионерских газетах, сотрудничал с детской редакцией Белорусского радио. В 1961 г. поступил на отделение журналистики филологического факультета БГУ. В 1964-1967 гг. служил в СА, где редактировал военный бюллетень.

После демобилизации и окончания БГУ работал на Белорусском телевидении и БелСЭ. С 1969 г. ответственный секретарь издания «Весці АН БССР». С 1985 г. старший научный сотрудник Института литературы АН БССР. С началом гарбачевской «перестройки» в СССР, переехал в Польшу и поселился в Варшаве.

Литература:

* Савік Л. С. Букчын Сямён. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік ў 6 тамах. Т. 1. Мінск. 1992. С. 389.

* Гурская А. С. Букчын Сямён. Бібліяграфія. // Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік ў 6 тамах. Т. 1. Мінск. 1992. С. 390-391.

Аплехания Знипсер,

Койданава

«Вся Ваша честная деятельность...»

«Всю жизнь — он стремился к одной только правде, хотя бы и болящей, но истинной...» Этими словами Владимир Галактионович Короленко закончил мемуарный очерк о Глебе Успенском, очерк-некролог. И эти же слова определяют суть жизни самого Короленко, воплотившего тип русского писателя-подвижника во всей его чистоте и красоте, «человека с большим и сильным сердцем» (М. Горький).

В июле 1920 г., за полтора года до смерти, больной писатель перебирает свой архив, задумывается о прожитом и сделанном. «Порой свожу итоги, оглядываюсь назад, — пишет он старому другу. — Пересматриваю старые записные книжки и нахожу в них много «фрагментов» задуманных когда-то работ, по тем или другим причинам не доведенных до конца... Вижу, что мог бы сделать много больше, если бы не разбрасывался между чистой беллетристикой, публицистикой и практическими предприятиями, вроде мултанского дела или помощи голодающим. Но — ничуть об этом не жалею. Во-первых, иначе не мог... Да и нужно было, чтобы литература в наше время не оставалась безучастной к жизни».

Иначе не мог... Чтение нелегальной литературы, статей Ткачева и Лаврова, организация библиотечки запрещенных книг, участие в студенческих кружках и волнениях в Петровской академии... Скитания но тюрьмам и этапам — Глазов, Березовские Починки, Вятка, Тверь, Вышневолоцкая политическая тюрьма, Пермь. Наконец ссылка в слободу Амгу Якутской области. Этот опыт взрастил Короленко-гражданина, Короленко-гуманиста, писателя, считавшего главным делом жизни откликаться на любую человеческую беду.

В девяносто втором году он работает на голоде в Лукояновском уезде Нижегородской губернии (очерки «В голодный год»). В 1895-1896 гг. он активный участник мултанского дела, выступает как защитник на третьем разбирательстве и добивается оправдательного приговора всем обвиняемым в человеческом жертвоприношении вотякам (удмуртам). В 1903 г. становится на защиту крестьян, участников аграрных волнений в Полтавской губернии. В том же году едет в Кишинев и пишет по следам устроенного черносотенцами погрома очерк «Дом № 13», не пропущенный цензурой. В 1906 г. обличает карателей, истязавших крестьян Миргородского уезда («Сорочинская трагедия»). В годы реакции возвышает голос против действий военно-полевых судов («Бытовое явление» и «Черты военного правосудия»). Он хлопочет о приговоренных к смертной казни и, несмотря на запрещение врачей, едет в Киев на процесс Бейлиса.

А сколько раз начинали власти судебное преследование самого Короленко... Как автора обличительных статей. Как редактора журнала «Русское богатство». Его травили черносотенцы. А однажды он получил по почте смертный приговор за подписью «Комора активной борьбы с жидами и революционерами».

Но писатель и не думал складывать оружия. Потому что более чем важным для него было то, о чем он сказал в статье 1899 г. «О сложности жизни»: «Дорог человек, дорога его свобода, его возможное на земле счастье, развитие, усложнение и удовлетворение человеческих потребностей». Во имя этого счастья он готов был пожертвовать всем — литературными занятиями, здоровьем, жизнью. Знаменитый фельетонист Влас Дорошевич, сам много сделавший в борьбе с несправедливыми приговорами царского суда, с восхищением писал о Короленко периода мултанского дела: «... Короленко не могло оторвать от дела известие о тяжелой болезни его горячо любимой малолетней дочери... Он забыл также горячо любимую литературу и в продолжение года не мог написать ни одной строчки...» И далее Дорошевич вспоминает Вольтера и его участие в деле гугенота Каласа, казненного за мнимое убийство сына «из религиозного фанатизма». Вольтер смог вернуться к нормальной жизни и работе только тогда, когда «невежество и нетерпимость были посрамлены», а казненный Калас из фанатика «превратился в то, чем он был в действительности, — в жертву фанатизма».

«Я не сравниваю их, — говорит Дорошевич о Вольтере и Короленко. — Я сравниваю только их любовь к истине и справедливости.

... Они разного роста, но они одной и той же расы.

Они из одного и того же теста, потому что поднимаются от одних и тех же дрожжей».

И как было велико, значительно и необходимо для Короленко сознание и ощущение своей причастности к подлинной жизни народа, к общественным тревогам и заботам. Годы борьбы укрепили в правильности избранного пути. Весомым тому подтверждением была и все возраставшая почта писателя. В начале нашего века Короленко уже занял в общественном самосознании место рядом с Толстым — как писатель-борец, как самоотверженный защитник униженных и оскорбленных. Об этом говорят и письма, полученные им из Белоруссии или шире, как говорили в те времена, из Западного края. Перелистаем страницы этих документов, составляющих часть фонда В. Г. Короленко в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

*

В ноябре 1903 г. демократическая общественность широко и радостно отметила пятидесятилетний юбилей писателя. Во многих городах состоялись юбилейные празднования и вечера. Короленко получил огромное количество самых теплых и признательных телеграмм, адресов, писем. Пришло сообщение и из полесского местечка Петрикова, где в честь юбилея писателя 3-6 августа состоялись народные чтения. Один из инициаторов, Вениамин Петрович Максимов, писал в Полтаву 25 августа: «Мы счастливы, что приняли скромное участие в праздновании юбилея живого писателя, с которым возможно непосредственное общение... При участии гостившей у нас учащейся молодежи были прочитаны народу Ваша биография и Ваши рассказы «Сон Макара», «Лес шумит», «Судный день» и «Невольный убийца», с демонстрацией световых картин и объяснением их... Из прочитанного нами народу особенно понравился Ваш рассказ «Судный день». Ваш бедный Макар также близок нашему сердцу, будучи очень похож по своей первобытности на нашего полешука. Полешук, потомок древнего славянского племени, живет много столетий в самой первобытной обстановке и с крайне ограниченными потребностями. Описание Вашего Макара произвело на нас сильное впечатление, так что у нас явилось единственное желание увидеть нашего полешука изображенным в художественном произведении. Поэтому мы были бы счастливы, если бы у Вас явилась возможность когда-нибудь посетить наше Белорусское Полесье и посмотреть нашего полешука на берегах знаменитого Князь-озера, описание которого было сделано на страницах «Русского богатства» его сотрудником г. Михеевым. Мы оказали бы Вам полное содействие в Вашей экскурсии по Полесью».

Кто знает, может быть в другое время и принял бы Короленко это приглашение и состоялась бы его поездка в Белоруссию... Но началась русско-японская война. Умер редактор «Русского богатства» Н. К. Михайловский. Был арестован другой видный сотрудник журнала — Н. Ф. Анненский. Короленко пришлось взять на себя обязанности ответственного редактора-издателя «Русского богатства». В связи с этим — частые поездки из Полтавы в Петербург, а также к высланным членам редакции в Ревель и Валдай. В сентябре поехал с дочерью Софьей в Румынию...

Но если бы принял Короленко приглашение петриковской интеллигенции, то можно ли со всей определенностью утверждать, что он впервые увидел бы Белорусское Полесье? Вспомним, что детские годы его прошли в Житомире и Ровно, что каждое лето Короленко-гимназист проводил в деревне своего дяди Гарный Луг, что в пятидесяти верстах от Ровно. Это юг Полесья, где смешались украинские, белорусские и польские традиции. И совсем рядом были те места, куда приглашали писателя радушные петриковцы, — Столин, Речица, озера и реки Белорусского Полесья. Бывал ли там юный Короленко? [* В архиве писателя хранится любопытное письмо, с весьма неразборчивой подписью; его автор, сообщая, что едет в Белоруссию от Императорского общества естествознания с антропологической целью, «а отчасти и этнографической», пишет: «От знакомых я слышал, что Вы жили в Белоруссии. Позволяю себе потому обратиться к Вам с просьбою не отказать в вашем содействии мне некоторыми указаниями. По всей вероятности, у Вас остались знакомые из числа учителей, быть может земцев, землевладельцев, словом, из интеллигентной среды, которые могли бы и захотели бы по возможности помочь делу...» Скорее всего эти слухи о проживании Короленко в Белоруссии связаны были именно с юношеским периодом его жизни в Гарном Луге, а возможно и с рассказами, построенными на полесском материале. Ответ Короленко на это письмо неизвестен.] В «Истории моего современника» ничего не говорится о поездках за пределы того же Гарного Луга. Но можно ли сомневаться в том, что они были, эти путешествия в глубь Полесья? Не будь их, разве родилась бы прекрасная полесская легенда «Лес шумит», в которой вместе с украинской отчетливо звучит и белорусская народная мелодия. Она и в образах и в самой лексике знаменитого рассказа. Мир Полесья, его украинской и белорусской частей, не имел да и сейчас не имеет четкой этнографической и лингвистической границы. Взаимопроникновение обычаев и языков создало неповторимый народный колорит, близкий, понятный, родной жителям и юга и севера Полесья. Оттого такой непосредственной была реакция крестьян, слушавших на народных чтениях в Петрикове рассказы Короленко «Лес шумит» и «Судный день». Неслучайно сочувствие слушателей к живущему в Сибири герою «Сна Макара». Макаром, темным, невежественным крестьянином-переселенцем, постепенно сознающим всю несправедливость своей горькой жизни, мог быть и полешук с берегов того же Князь-озера, ныне известного под названием Червоное. Собственно, он, полешук, слушая рассказ Короленко, и увидел свою судьбу, узнал свои мысли и настроения в судьбе и мыслях злосчастного Макара.

Об успехе народных чтений в Петрикове, посвященных творчеству Короленко, дважды сообщила выходившая в Минске демократическая газета «Северо-Западный край» (№№ 216, 236). Автором заметок, подписанных В. М., был организатор чтений и корреспондент Короленко В. П. Максимов. Обе вырезки вместе с программой чтений он выслал писателю. Судя по письму Максимова от 20 мая 1904 г., Короленко откликнулся на приветственный адрес петриковцев и сообщение о состоявшихся в его честь чтениях. Корреспондент сообщил писателю, что «наш адрес и Ваш ответ напечатаны в «Северо-Западном крае». И не только сообщил, но, как видно из того же письма, приложил вырезку. К сожалению, сегодня среди писем Максимова к Короленко эта вырезка отсутствует. Не удалось пока установить и номер «Северо-Западного края», в котором опубликовано письмо Короленко.

Можно предположить, что интересующая нас вырезка была отправлена писателем в Вильно. Основанием для такого предположения может служить письмо от 19 ноября 1903 г. жителя этого города Дмитрия Ильича Шрейдера. Дмитрий Ильич задумал составить по юбилею Короленко «род статистической справки или синоптической таблицы общественного самосознания». В следующем письме — от 8 декабря — он разворачивает систему доказательств в пользу своего замысла. Он убежден:

«1) что современное русское общество перестало дремать;

2) что от пассивного созерцания оно перешло к критике действительности;

3) что юбилей Ваш был только благоприятным поводом к гласному заявлению такового своего еfase d’esprite [* умонастроения (франц.).];

4) что в Вашем лице чествовали не столько писателя, сколько гражданина;

5) что волна общественного самосознания разливается неудержимо «по всей земле русской» и 6) что, следовательно, на Шипке не так уж все спокойно, как в том хотят нас убедить иные вершители родных судеб. Я того убеждения, что это бесспорный факт, и его необходимо подчеркивать при всяком удобном случае.

Разумеется, ничего этого никоим образом не выскажешь словами в печати. В этом я убедился по собственному опыту... Но пока еще цифры не заподозрены у нас в неблагонадежности — я хочу воспользоваться их немым красноречием...»

И далее Д. Шрейдер просит писателя прислать ему все необходимые материалы — сведения о полученных адресах, приветствиях, о проведенных в разных местах празднествах, об учрежденных стипендиях имени Короленко и т. д. Неизвестно, удалось ли ему осуществить свой замысел. Во всяком случае, библиография не зарегистрировала подобной работы. Но отдадим должное самой идее, настроениям и темпераменту виленского корреспондента. Имя Короленко для него — знамя передовой России.

Роль, которую Короленко играл в общественной жизни России, по мнению части читателей, накладывала на него вполне определенные обязательства. Политический заключенный Евгений Николаевич Лисевич писал из Дисненской уездной тюрьмы: «Вся Ваша честная литературная деятельность, Ваше участие в мултанском деле и много других фактов Вашей весьма известной общественной деятельности побудили меня обратиться именно к Вам как к человеку, который за недосугом не пройдет мимо истерзанных, поруганных людей, отделываясь обывательской поговоркой — «тут ничего не поделаешь, такова уж вся система, такие безобразия всюду творятся».

Лисевич рассказывает историю семи крестьян из деревни Шарковщина, несправедливо обвиненных в краже. Местный пристав Хробалович захотел отличиться — дело происходило весной 1904 г., — и «дело о краже» стало перерастать в «дело о вооруженной шайке». Под зверскими пытками во время следствия люди изводили на себя оговоры. Произвол полиции был полнейший, следственная волокита тянулась месяцами, лишенные кормильцев семьи крестьян голодали.

«Поднять это дело, — писал Лисевич, находившийся в одной тюрьме с шарковщинскими крестьянами, — предать его гласности необходимо еще и потому, что здесь, по рассказам (сам я в Западном крае не жил), взяточничество и произвол не только полиции, но и всей бюрократии, включая и судебное ведомство, беспримерный... Надо помочь этим беспомощным крестьянам... Собрать на месте материал, проверить факты, и под Вашим пером Шарковщинская эпопея полиции и полная беспомощность российских граждан послужили бы яркой иллюстрацией требования подсудности должностных лиц в общем порядке... Если бы удалось начать кампанию против здешних держиморд, особенно если бы Вас привлекли к судебной ответственности, выплыл бы на суде еще ряд замечательных фактов.

... Передавая Вам материал, прошу Вас и требую, чтобы Вы сделали все, что можно; если бы не тюрьма, я и при бесталанности начал бы разоблачения. Меня переводят теперь в Вилейку, узнать обо мне и сообщить можно в Вильну...».

Видимо, он был очень молод, этот Евгений Лисевич. Письмо дышит непосредственностью, юношеским максимализмом. На первый взгляд даже удивительно: он не просит помощи у писателя, а требует ее. Он уверен, что привлечение Короленко к судебной ответственности за разоблачительные статьи о Шарковщииском деле было бы только на пользу и содействовало бы новым разоблачениям. Что же касается личных планов и возможностей писателя, то о них вообще нет речи. Бесцеремонность? Но разве не сам Короленко показал, как нужно бороться за правду и справедливость, как нужно «вызывать огонь на себя» для того, чтобы скрываемые ложь и произвол стали явными? Не только Короленко, но весь опыт русской литературы отвергал состояние покоя, сытости, заботы о личном благополучии как норму и писательскую и просто человеческую. И этот опыт воспитал своего читателя.

Поэтому так настойчив Евгений Лисевич. 2 октября 1904 г. он пишет второе письмо Короленко: «Дело о так называемой вооруженной шайке могло бы быть удобной платформой для борьбы с чиновничьим произволом. Я только что вышел на свободу, остаться там для собрания сведений не имею возможности. Следователя по важнейшим делам, который ведет это дело, не застал, но от прокуратуры узнал, что его главный герой пристав Хробалович привлечен к ответственности (дисциплинарной) за медленность в производстве дознания; относительно истязаний дело, по-видимому, замято. Кажется, некоторые из обвиняемых освобождены. Судебное ведомство признает, что данных для обвинения в шайке не было, виной <всему> усердие пристава. Что же Вы сделали для этого дела? Если собрали какой-либо материал или были по этому поводу статьи в печати — сообщите, я пока еще ничего не читал. Некоторое время до приговора буду жить в Нижнем... То обстоятельство, что судебное ведомство кое-что предприняло в Дисненском деле, не должно нас останавливать; зря держали <людей> около года, а сколько насилий, надругательств, хозяйство разорено... В конце концов, привлечение к суду за статью по поводу этого дела даже желательно, т. к. тогда скорее все выйдет на свет божий. Напишите мне Ваше мнение по этому делу».

На письме пометка рукою Короленко: «Отвечено 21. Х. 04». Ответ писателя неизвестен. Но можно ли сомневаться в том, что если Короленко и не принял личного участия в «Дисненском деле», то наверняка посоветовал своему корреспонденту, как нужно действовать, а возможно и связал его с людьми, которые могли оказать реальную помощь. Отказать, отмахнуться, «пройти мимо за недосугом» — этого Владимир Галактионович попросту не умел.

*

В период когда, по словам Ленина, правительство поддерживало «погромы и прочие подвиги черносотенной царской шайки», Короленко выступил с решительным осуждением шовинизма и «квасного патриотизма». В 1903 г. он так ответил на вопрос французского журнала о сущности патриотизма: «Я принадлежу к числу людей, которые полагают, что прогресс человечества и его улучшение проявляются наиболее ярко в расширении человеческой солидарности... И когда мы видим мужественных людей, которые смеют говорить горькую правду огромному большинству своего народа, апеллируя к высшей правде против национального эгоизма, — то мы не можем не признать, что над нами веет дух будущего... И если все-таки останется надолго любовь к своему отечеству, своему языку и своей родине,— то это будет только живая ветвь на живом стволе общечеловеческой солидарности».

Когда мы видим мужественных людей... Это, конечно же, сказано о Золя, о его участии в деле Дрейфуса, всколыхнувшем всю Европу. И сам Короленко, безусловно, в этом же ряду мужественных людей, открыто говорящих «горькую правду огромному большинству своего народа». Эта правда звучит и в прогремевших на всю страну очерках «Мултанское жертвоприношение», «Дом № 13», «Дело Бейлиса». И в затерявшемся журнальном отклике на события в Белоруссии, опубликованном в «Русском богатстве» под скромной подписью — Вл. Кор. Называется он «Гомельская судебная драма» (1905, № 1). Речь идет о судебном процессе но делу о погроме, происшедшем в Гомеле в конце августа — начале сентября 1903 г. Процесс вышел за рамки местных событий привлек широкое внимание общественности. Наиболее полным отчетом о нем стали публиковавшиеся в «Русских ведомостях» очерки «Гомельские силуэты» известного писателя и революционного деятеля В. Г. Тана-Богораза.

Очерки эти показали прежде всего, что, несмотря на все попытки правительства разжечь национальную вражду и тем самым отвлечь простой народ от политической борьбы, в том же Гомеле возобладала классовая солидарность. Она переросла в революционные, антисамодержавные настроения. Повторение подобных шовинистических провокаций, писал Тан-Богораз, может преподнести «ряд самых неожиданных сюрпризов черной сотне в Гомеле, Баку, Житомире и во всех других городах. Ибо сеющий ветер пожнет бурю, и поднявший меч от меча и погибнет». Пророческими оказались слова, завершившие последний очерк в декабре 1904 г., за месяц до первой революции: «В Гомеле раздались первые раскаты грома. Вслед за ними приближалась великая... канонада».

Описывая оказавшихся на одной скамье подсудимых недавних «антагонистов», с одной стороны — подмастерьев ремесленных мастерских, столяров, кожевенников, портных, с другой — каменщиков, железнодорожных рабочих, огородников, Тан-Богораз подчеркивает полнейшее отсутствие подлинных причин для вражды между ними, что подтвердилось их братскими взаимоотношениями по время следствия и суда: «Общая нужда объединила их, и, кроме того, в тюрьме и во время суда они имели возможность ближе узнать друг друга». Комментируя очерки Тана-Богораза, Короленко развивает эту мысль: «Суду предстояла благородная и высокая роль довершить это объединение, распространить его далеко за пределы судебной залы... Этого можно было достигнуть, во-первых — выяснением, широким и беспристрастным, тех предшествовавших условий, которые поставили в Гомеле одну часть населения против другой и заставили тех самых людей, которые теперь мирно уживаются в тюремных камерах, — кинуться друг на друга, как звери...

Но гомельский суд, со своим председателем, г-м Котляревским, посмотрел на дело иначе. Вместо того, чтобы беспристрастно добиваться истины... г-н председатель гласно, публично, при открытых дверях, употребляет все усилия для того, чтобы «не допустить» освещения дела со всех сторон».

Короленко приводит примеры полнейшего произвола и беззакония, царивших на суде. Когда один из свидетелей, политический заключенный Андрей Шустов, стал давать правдивые показания, то председатель не только запретил ему говорить, «но... это почти невероятно, но это так — выслал свидетеля из залы заседания, как будто зала этих заседаний была не суд, а какая-то казарма, в которой, как главная цель, преследовалась стилистическая стройность изложения и дисциплина свидетелей...

Но и этого еще оказалось мало. Когда защитник Соколов стал возражать против этого распоряжения, причем, как показалось г-ну председателю, сделал это слишком повышенным голосом, то г. Котляревский... выслал также и защитника». После этого все адвокаты демонстративно покинули зал заседаний.

За несколько дней до этих событий в зале заседаний было отслужено молебствие в честь сорокалетия судебной реформы. В связи с этим Короленко писал, заканчивая свой отклик на события в Гомеле: «Полагаем, что величавые тени творцов судебной реформы, если бы они присутствовали в этой зале, удалились бы из нее вместе с «группой адвокатов», так как несомненно, что в ней веял не дух судебных уставов, а разве дух инквизиционного пристрастия и чуждой правосудию исключительности».

*

Переписка Короленко дает возможность увидеть широту и многообразие его связей с действительностью. Своим, близким человеком считали писателя народные учителя — эти подлинные парии царской России, пытавшиеся сеять «разумное, доброе, вечное» среди ужасающей темноты и нищеты и сами погибавшие в этой же темноте и нищете. Учитель Иосиф Васильевич Бильдюг писал из деревни Эйшишки Виленской губернии: «Заброшенный судьбою в глуши Литвы, в деревню, я лишен возможности следить за развитием общественной мысли, заниматься самообразованием. Будучи вдали от города и от библиотек, я не могу получить никаких книг для чтения. Скудость содержания и стесненный большим семейством (у меня 8 душ), не имею возможности выписать что-либо из научной литературы за текущий год ввиду высокой и недоступной для меня цены... не найдется ли возможность понизить для меня плату за Ваш глубокоуважаемый журнал «Русское богатство», который я очень хотел бы выписать от начала года. В настоящее время я могу выслать только 2 р., если Вы позволите это сделать». На письме виза Короленко: «Послать за пр<ошлый> год. Перес<ылка> за мой счет». И. В. Бильдюг получил полный комплект «Русского богатства» за 1910 г.

О таких же суровых условиях жизни в глухой деревне писали и учительница Нина Халецкая из Верхлесья Гродненской губернии: бедность, болезни, безвыходность... Не лучшим было и положение в городе. Мария Петровна Гайдукевич, жительница Минска, описывает свою жизнь: «... я бедная девушка-учительница, тружусь со школьной скамьи, ибо отец был болен 15 лет и надо было помогать семье... После смерти отца я приняла место в управлении Либаво-Роменской железной дороги, так как там можно больше заработать, а мне надо было содержать семью, учить, лечить и платить, если не долги, то хоть проценты. Работаю я с 9 утра до 7 ч. вечера (с 9 до 10 в библиотеке, с 10 до 4 в конторе и с 4 до 7 опять в библиотеке), в 7 ч. иду обедать, затем даю уроки до 10 ч. вечера, а вечерами переписываю и черчу, и так 15 й год».

Нравственная сила, исходившая от личности Короленко, заставляла многих корреспондентов писателя задуматься о своем пути, о том, как жить дальше. Несомненное воздействие публицистики Короленко испытал служивший в Двинске штабс-капитан Николай Иванович Плотницкий. «Я артиллерийский офицер, прослужил около 9 лет уже, — писал он 7 марта 1909 г., — и хочу бросить службу, или, вернее, не могу больше «при настоящих условиях». Постоянное ощущение компромисса между ранее сложившимися верованиями, надеждами и мечтами, с одной стороны, и настоящим курсом «твердой и неукоснительной государственности» — с другой — больше невозможно. Бездушное и свирепое применение вооруженной силы, позорное участие в «полевой юстиции» — в моем сознании и перед моей совестью уже не могут оправдать лицемерными соображениями о «поддержке существующего строя», как главной внутренней роли армии, потому что вообще никогда не найду смысла в «порядке для порядка». Короче говоря, все это назревало во мне давно, но я сам не замечал, что старался подавить и заглушить мою бунтующую совесть».

Очень точные слова нашел штабс-капитан Плотницкий. Бунтующая совесть. Невозможность компромисса. В этом суть жизненной позиции Короленко, увлекавшей его читателей, вызывавшей слова благодарности и любви. Бунт его совести, передававшийся читателю, шел от удивительно полной, захватывающей любви к людям. Об этом хорошо сказала дочь писателя Наталья Владимировна: «Он любил жизнь, людей, все живое. Он больше любил людей добрых, простых, работающих. Любил и умел входить с ними в общение...» Приметы этой любви в сотнях дел и необязательных забот, которые он добровольно взвалил на себя,— помощь больному учителю, бедной курсистке, десяткам незнакомых людей.

Священным долгом была для него поддержка политических ссыльных, членов их семей. Короленко немедленно откликнулся на письмо из Минска Сергея Филипповича Ковалика, революционера-народника, с которым находился в иркутской тюрьме. Ковалик был осужден по «процессу 193-х» на десять лет каторги. Под руководством Софьи Перовской было предпринято несколько попыток освобождения Ковалика и его товарища Порфирия Войнаральского. Короленко пишет о них в «Истории моего современника»: «Войнаральский и Ковалик, связанные дружбой на воле, были дружны и здесь. Войнаральский был человек небольшого роста, подвижный, сангвиник. Его приятель, наоборот, большого роста и очень флегматичен. Только приглядевшись к этому большому, грузному, как бы отяжелевшему человеку, можно было разглядеть огоньки юмора, пробегавшие порой в его глазах, и услышать метко-остроумное замечание».

Войнаральский умер в Сибири в 1898 г. В том же году Сергей Ковалик, вернувшись из ссылки, поселился в Минске; служил по акцизному ведомству, преподавал. Здесь он умер в 1926 г. (его могила сохранилась на Военном кладбище). 15 октября 1909 г. он пишет Короленко о необходимости позаботиться о малолетнем сыне Войнаральского Христофоре, предлагает объединить усилия товарищей по революционной борьбе, собирать регулярно денежные взносы «для его воспитания и содержания». С этой целью Ковалик связался с Пекарским, Хлусевичем, Студинским. Короленко не только горячо поддержал его, но и сам связался с родственниками Войнаральского. В последующих письмах Ковалик благодарит писателя: «Я очень рад, что дело с Христофором Войнаральским налаживается... От себя я думаю вносить 50 р. в год... Большое Вам спасибо за те, хотя и ограниченные сведения, которые Вы сообщили о семье Христофора, — я все-таки узнал кое-что новое».

Еще одно письмо из Белоруссии напомнило Короленко о годах, проведенных в сибирской ссылке. Житель Волковыска Стефан Адольфович Ющинский писал 4 марта 1905 г.: «Посылаю Вам рассказ о жизни Н. Г. Чернышевского в Вилюйске, записанный со слов жандарма (бывшего при Чернышевском) моим товарищем по ссылке доктором Афанасием Ивановичем Михалевичем, проживающим ныне в Елисаветграде. Вскоре после смерти Чернышевского я так же три рассказа о жизни его в Вилюйске еще из Сибири послал в Саратов, на имя представителя Общества вспомоществования литераторам и ученым. Общество это тогда объявило, что собирает материалы для биографии знаменитых уроженцев Саратова, но, насколько мне известно, не издало ни одной биографии.

Рассказчик-жандарм Щепин в конце 80-х годов проживал в селении Тункинском в качестве жандарма при политических ссыльных, которые относились к нему всегда хорошо, так как он никогда доносов на них не писал и даже оказывал им небольшие услуги...»

Рукопись Ющинского, посланная в 1890 г. в Саратов, ныне находится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР в Москве. Его же письмо к Короленко скорее всего было вызвано появлением в «Русском богатстве» (1904, № 11) воспоминаний Владимира Галактионовича о Чернышевском: корреспондент хотел снабдить писателя новыми материалами. Присланной из Волковыска рукописи нет в архиве Короленко, но сведения из нее использованы в его заметке «Из воспоминаний о Н. Г. Чернышевском», появившейся в печати два месяца спустя после получения этого материала («Русское богатство», 1905, № 6). Вероятно, сам Ющинский, будучи одним из ссыльных поляков, встречался с Чернышевским еще в Нерчинских рудниках. Короленко пишет: «Чернышевский жил одно время вместе с партией поляков... Поляки были по большей части люди простого звания, которые каждый день уходили на работы в разрез. Тогда во дворе, обнесенном частоколом, и в серых домах с решетками становилось пусто и тихо, и только в одной каморке сидел над своими книгами Чернышевский. Я встретил впоследствии одного из этих поляков. Он рассказывал мне, что все они очень уважали и любили Чернышевского».

Находясь в слободе Амге Якутской области, Короленко напряженно ловил слухи из Вилюйска, куда перевели Чернышевского. «Об этом периоде его сибирской жизни известно еще менее». Может быть, эта фраза из воспоминаний Короленко навела Ющинского на мысль пополнить сведения, которыми располагал писатель. Любопытно, что характеристика жандарма-рассказчика Щепина, со слов которого сделал запись товарищ Ющинского А. И. Михалевич, перекликается со строками из тех же воспоминаний: «Мне пришлось встретиться на Лене с молодым жандармом, который приятно поразил меня некоторыми оборотами речи и начитанностью. Оказалось, что он в течение года был приставлен к Чернышевскому и говорил мне, что охотно принял бы еще на год эту командировку, несмотря на скуку почти тюремной жизни». Возможно, встретившийся Короленко молодой «интеллигентный» жандарм это и был Щепин, чей рассказ прислал волковысский корреспондент писателя.

Письма Короленко Ющинскому неизвестны. Но они были, эти письма, и контакты поддерживались длительное время. Это подтверждает открытка Ющинского от 14 декабря 1921 г., на этот раз из Плоцка, в которой он просит передать письмо знакомым жителям Полтавы.

Какие только работы не поступали к Короленко... Воспоминания о Чернышевском и «Воспитание и образование слепых и их призрение на Западе». Последняя может вызвать удивление, если забыть о том, что Короленко автор «Слепого музыканта». Но несомненно также и то, что приславший из Белостока свой труд А. И. Скребицкий рассчитывал не только на внимание писателя, глубоко проникшего в душевную драму своего героя, но и на широко известную чисто человеческую, гражданскую позицию Короленко. Автор книги «Воспитание и образование слепых...» Александр Ильич Скребицкий был интересной личностью. С ним поддерживали близкие отношения Тургенев, Герцен, Анненков, Мечников. В петербургском доме его жены Марии Семеновны прожил последние годы Салтыков-Щедрин. После смерти жены Александр Ильич поселился в своем родном городе — Белостоке. Он был известным врачом-окулистом, общественным деятелем, стремившимся приблизить медицину к нуждам народа, и одновременно крупным историком. Его обширный документально точный труд «Крестьянское дело в царствование императора Александра II» (т. 1-4, Бонн-на-Рейне, 1862-1868) использовал Карл Маркс в «Заметках о реформе 1861 г. и пореформенном развитии России». Скребицкий изучал также, деятельность немецкого натуралиста и энциклопедиста Александра Гумбольдта.

Одну из своих последних медицинских работ — очерк о слепых — Александр Ильич выпустил в 1903 г., когда ему было уже семьдесят шесть лет (он умер в 1915 г.). Главную ее цель он видел в привлечении общественного внимания к страшному народному горю — захватившей крестьянские массы потере зрения, слепоте. Короленко поддержал старого ученого. В «Русском слове» (1903, № 6) появилась его рецензия, в которой книга Скребицкого названа «замечательным трудом, как по количеству заключающихся в ней сведений, так и по их глубине и содержательности». Важен социальный момент, подчеркнутый Короленко. Когда врачу Скребицкому поручили в 1879-1880 гг. обследовать солдат, вернувшихся с русско-турецкой войны, выяснилось, что «не более 5 % из них лишилось зрения от вражеского оружия». Перед ним предстала «бедствующая и слепотствующая Русь», в горе которой виновны «наши внутренние враги: невежество, бедность, врачебная беспомощность населения».

Публикация этой рецензии вызвала благодарное письмо из Белостока. Старый ученый писал о своем горячем желании лично поблагодарить писателя. И если бы Короленко довелось когда-нибудь проезжать через Белосток, то он «явился бы на станцию пожать руку единственному человеку, так сердечно откликнувшемуся на труд, вызывающий у большинства... чуть не улыбки благосклонного сожаления к его виновнику». Пусть Короленко не беспокоится, он узнает его: «Я буду стоять у входной двери на станцию. Узнаю Вас по портрету, помещенному в «Вестнике самообразования» 9 ноября 1903 г.»

Вопросы, сообщения, просьбы... Сколько их обрушивается на человека, ставшего в глазах читателей общественной совестью. Впрочем, есть в белорусской почте писателя и письма чисто литературного свойства.

Некто Ал. Г. Друянов из Друи Витебской губернии 9 февраля 1896 г. просит разрешения перевести рассказы Короленко на древнееврейский язык и получает таковое: «Охотно разрешаю...» В том же письме Друянов сообщает Короленко, что разрешение на переводы он уже получил от Льва Толстого: «Мы думаем, что этим путем нам удастся хоть немножко раздвинуть стены умственного гетто...»

С такой же просьбой — разрешить перевести на польский «В дурном обществе» — обратился ученик восьмого класса слуцкой гимназии Наполеон Чарноцкий. Во втором письме он посылает на просмотр свой перевод (разрешение было получено), и излагает причины своего интереса к этому произведению: «Я заметил, что некоторые читатели недостаточно высоко ценят этот рассказ только потому, что не замечают надписи — «Из детских воспоминаний моего приятеля» (подзаголовок рассказа «В дурном обществе». — С. Б.). Если бы этой надписи не было, то я бы и не взялся переводить, потому что в рассказе так много необыкновенного и случайного (для меня), что он приобретает громадный интерес только потому, что я верю, что это случай из действительной жизни, а не плод живой фантазии. Потому, если будете мне отписывать, то не можете ли подтвердить, что эта надпись — не литературный прием, а правда, хотя я в этом и сам не сомневаюсь и других уверял».

Неизвестно, что ответил слуцкому гимназисту писатель. Скорее всего, он повторил то, что сказал в одной из автобиографий: в основу рассказа легли воспоминания детства, и Ровно, «этот небольшой городок... с его тихой жизнью и дремлющими развалинами старинного княжеского «палаца» на острове, — совершенно точно описан в рассказе «В дурном обществе» (в котором, однако, далеко не все черты имеют автобиографический характер...)».

Писала Короленко и лечившаяся в Германии минчанка Софья Лурье, переводившая его рассказы на немецкий язык. К ее приезду в Минск весной 1893 г. Короленко шлет свои книги и письмо, в котором сообщает о своих взаимоотношениях с переводчиками, об истории создания рассказа «Прохор и студенты». В одном из писем С. Е. Лурье рассказывает о своем знакомстве с Ф. М. Достоевским: «Он меня хорошо знал, когда я была в Петербурге на курсах и раньше, и у меня сохранились несколько его писем*, которые я до сих пор никому не показывала и вот почему. Давно, уже лет 16 тому назад, покойный, обращаясь ко мне по поводу изданных писем не помню какого писателя, сказал: “И зачем они это делают? Как я не люблю, когда треплют беднягу”. Я запомнила эти слова и никому не заикалась о письмах...» Речь шла о том, чтобы показать все-таки эти письма Короленко. Осуществила ли свое намерение С. Лурье — неизвестно.

[* С. Е. Лурье познакомилась с Достоевским весной 1876 г. в Петербурге, куда она приехала из Минска. Девушка обратилась с просьбой принять ее и «быть руководителем». Писатель пригласил ее зайти к нему и обещал подобрать для нее книгу. В июньской книжке «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский рассказал о беседе с восемнадцатилетней минчанкой в связи с принятым ею решением отправиться сестрой милосердия на русско-турецкую войну: «Она познакомилась со мной еще зимою, уже после того, как я начал издание «Дневника». Она хочет держать один довольно трудный экзамен, энергически приготовляется к нему и, конечно, его выдержит. Из дому она даже богатого и в средствах не нуждается, но очень заботится о своем образовании и приходила спрашивать у меня советов: что ей читать, на что именно обратить наиболее внимания. Она посещала меня не более раза в месяц, оставалась всегда не более десяти минут, говорила лишь о своем деле, но не многоречиво, скромно, почти застенчиво, с чрезвычайной ко мне доверчивостью. Но нельзя было не разглядеть в ней весьма решительного характера, и я не ошибся.

В этот раз она вошла и прямо сказала:

— В Сербии нуждаются в уходе за больными. Я решилась пока отложить мой экзамен и хочу ходить за ранеными. Что бы вы мне сказали?

И она почти робко посмотрела на меня, а между тем я уже ясно прочел в ее взгляде, что она уже решилась и что ее решение неизменно. Но ей надо было и мое напутствие...

Одним словом, уговаривать было невозможно: ведь все равно она бы завтра же уехала, но только с грустию, что я не одобрил.

— Ну бог с вами, — сказал я, — ступайте. Но кончится дело, приезжайте скорей назад.

— О, разумеется, мне надо сдать экзамен. Но вы не поверите, как вы меня обрадовали.

Она ушла с сияющим лицом и, уж конечно, через неделю будет там».

Но в Сербию Софья Лурье не поехала: воспротивился ее отец, банкир. Об этом она сообщила Достоевскому в письме от 15 августа. Переписка между ними поддерживалась и впоследствии. Одно из писем своей корреспондентки Достоевский частично напечатал в мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год.]

Были и другие «литературные» письма. Живший в Минске «русско-малорусский артист» В. И. Жмурко сообщал о своей переделке сказки «Судный день» в «трехактную малорусскую комедию» под названием «Сон Гладкого». Донимали и корреспонденты с претензиями — обычное явление писательской почты. Некая Я. В. из Витебска, «гениальная девица» (так Короленко охарактеризовал ее в помете на письме), просила обеспечить ей «возможность творить».

Впрочем, таких посланий было относительно немного. Большинство писем несли тепло, добро, любовь, понимание. Все это принесла и вторая юбилейная волна — 1913 г., когда отмечалось шестидесятилетие со дня рождения писателя. Из Бобруйска неизвестная женщина-читательница писала, что в душу ее «еще с юности запали искорки добра и любви к людям из «Огоньков». Этот же знаменитый, призывающий к безостановочному движению вперед очерк (его еще называют стихотворением в прозе) был дорог и жителю Пинска: «Желаю, чтобы еще долго-долго звучал для нас бодрый голос, твердящий: «Впереди огни!» Студент Евгений Хлебцевич (будущий белорусский литературовед и библиограф) обратился от имени Белорусского научно-литературного кружка студентов Петербургского университета и народной библиотеки-читальни имени Павленкова в селе Кленики Гродненской губернии: «Желаю всей душой так же высоко и светло еще многие годы нести чистый светильник любви, правды и добра к человеку и к народу и этим приближать интеллигенцию к “страждущим и обремененным” нашей бедной русской земли». Необычность адреса — от кружка белорусских студентов Петербургского университета и народной библиотеки-читальни на Гродненщине — объяснима. Хлебцевич был одним из инициаторов создания и активным деятелем этого кружка. А деревня Кленики Бельского уезда была его родиной. При его же содействии в Клениках открылась народная библиотека-читальня имени прогрессивного русского издателя Флорентия Павленкова.

И конечно же, нельзя не упомянуть известное письмо четырех «молодых белорусов» — писателей Алеся Гурло, Дмитрия Жилуновича (Тишки Гартного), петербургских рабочих Ф. Станилевича и С. Котовича. «...мы, сознательные сыны своей родины, дорогой Белоруссии, Ваши глубокие поклонники и почитатели, — говорилось в письме, — сердечно приветствуем Вас с днем столь знаменательным для русской литературы и всей России. Продержав знамя лучших заветов русской литературы гордо и несокрушимо в течение столь долгого времени, Вы радостно можете осмотреться на пройденный Вами путь, полный плодотворной благородной деятельности.

Не раз Вы поднимали свой справедливый негодующий голос против беспутных оргий темных сил; мы думаем, что и впредь мы будем слышать его.

Мы, молодые белорусы, увидели открытые Вами «Огоньки» грядущего счастья своей многострадальной родины и стремимся на их свет, окруженные темным мраком, полным злых и нечистых сил. Стремясь к заветным огням, мы надеемся, что Вы, уважаемый Владимир Галактионович, не преминете поднять свой голос и о судьбе нашего Белорусского края. Полные этой надежды, мы от всего сердца желаем Вам многих лет жизни, столь необходимой и дорогой для всех народов России и всего человечества».

Замечательный этот документ показывает подлинную зрелость молодого белорусского демократического движения. Русский писатель Короленко нужен и дорог всем народам России. И хотя Короленко не писал специально о Белоруссии, вся его публицистика, разоблачающая античеловечность царских законов, полицейский самосуд и великодержавный шовинизм, — это защита коренных интересов и белорусского народа.

И все-таки Белоруссия, Западный край довольно часто упоминаются в архивных материалах Короленко, на страницах его дневников и писем. Сохранились сделанные им выписки из «Чтений в Обществе истории и древностей российских»; писателя заинтересовало «Мнение адмирала Мордвинова о голоде в Белорусских губерниях» — о событиях 1822 г. В одной из дневниковых записей Короленко с возмущением говорит об открытии в Вильне памятника Муравьеву-вешателю. В 1916 г. он с нетерпением ждет писем из Слуцка от очень близкого ему человека — Прасковьи Семеновны Ивановской. Близость была не только родственной (сестра жены), но прежде всего духовной. П. С. Ивановская прожила удивительно насыщенную жизнь. Ровесница Короленко, она была деятельной участницей революционных организаций 70 - 80-х годов, хозяйкой конспиративной квартиры, где помещалась типография «Народной воли». Ее арестовали в Витебске, судили в 1883 г. — процесс «17-и народовольцев», связанный с делом 1 марта 1881 г., — и приговорили к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. Двадцать лет каторги и тюрем не остановили ее, не укротили революционного темперамента. Полиция преследует ее. В 1907 г. она вынуждена была эмигрировать за границу и вернулась только в 1913 г., после амнистии. Началась война и шестидесятилетняя Прасковья Семеновна отправилась на фронт, машинисткой при Земском союзе, чтобы присмотреться и понять ход совершающихся событий. В Слуцке она провела все лето 1916 г., продолжая многолетнюю переписку с Короленко.

Немало материалов, так или иначе связанных с Западным краем, печаталось на страницах журнала «Русское богатство». Из публикаций самого Короленко, помимо «Гомельской судебной драмы», можно назвать схожий по теме очерк «Подсудимый Маньковский и судья Канабеев» из цикла «Черты военного правосудия». Речь в нем идет о суде-фарсе, происходившем в Двинске. Представляют интерес и материалы, подготовленные другими сотрудниками журнала,— «Могилевская эпопея и ее параллели» (1896, № 12), «Закрытие Виленского университета» (1909, № 11). Здесь нельзя не вспомнить упомянутой петриковским корреспондентом Короленко В. Максимовым повести В. М. Михеева «На Князь-озере». Это произведение ныне забытого литератора Василия Михайловича Михеева, сотрудника «Русского богатства», опубликовано в третьем и четвертом номерах журнала за 1897 г. с подзаголовком — «Из приятельской переписки». Несомненна автобиографическая основа сюжета. Герой повести, уставший от столичной суеты петербургский журналист Петр Былецкий, принимает приглашение своего бывшего однокурсника Осокорина отдохнуть в его имении в Белорусском Полесье, неподалеку от Мозыря, на берегах знаменитого Князь-озера. Несмотря на захватившую его любовную интригу, Былецкий внимательно вглядывается в окружающий быт. Особый интерес представляют страницы, с этнографической подробностью запечатлевшие быт полешуков:

«Иду я в деревню, которая рядом, черная, грязная белорусская деревня... Улицы, несмотря на сухую погоду, пересечены лужами, топкими ямами, где небрежно навален ржавый, гниющий навоз. Дворы, огражденные покосившимися околицами, со скрипучими сквозными воротами, почти всегда настоящие болота... Теплые, вонючие испарения сизым дымом стоят над этими дворами...

Вхожу в избу — черно, грязно, пусто... Вверху на полатях гора отрепьев и неподвижно лежащие люди с какими-то каменно-неприветливыми лицами.

Освещена изба лучиной: в потолке отверстие, под ним висит черная железная четырехгранная пирамида, усеченная сверху; и низ и верх у ней полые; внутри пустота: устройство, чтобы дым лучины не расползался, а уходил в отверстие в крыше. Под пирамидой на цепочках, прикрепленных к ней, небольшая железная решетка, на которой лежит лучина, под ней шайка с водой, куда надает нагар с лучины. Сама лучина горит ослепительно ярко, больно для глаз и точно роняет огненные слезы в воду. Вокруг же очень мало свету, точно в кузнице: горн горит, а по углам всюду тьма...»

Беседы с «тяжелыми угрюмыми мужиками» наводят Былецкого на размышления о причинах здешней неодолимой вековой бедности. Он обращает внимание на женщин: «...иногда красивые, но всегда мертвенно безучастные, сидят неподвижно, вытянувшись на лавках, на полатях. Тут нет суетливости великорусской бабы и назойливой приветливости хохлушки. Дети большими светлыми глазенками пугливо смотрят из углов, как безответные жертвы этого царства мрачных гномов».

«Я захожу в избы, толкую с мужиками, но никогда ни до чего путного не дотолковываюсь. Недоверие их к панам безгранично, упорство в своих взглядах непоколебимо... И странно: в то же время столько умных глаз, довольно энергичных лиц, сила души где-то прячется, живет».

Любопытное сравнение приходит на ум Былецкому. В Шотландии, около Абердина, он «видел типы, положительно родственные этим. Та же статность фигур, та же спокойная мрачность выражений, то же недоверие и упорство в углах крупных, плотно сжатых губ».

Внимательный взгляд журналиста точно определил ситуацию: в глухой полесской деревне тлели искры будущего большого пожара. Это подтверждает и выразительная сцена в имении:

«В нескольких шагах от стола остановились три местных крестьянина. Собственно, я догадался, что это крестьяне; но по холщовым рубахам и штанам, по обуви, плетенной не то из ремней, не то из лык, причем все это потасканное, рваное обнаруживало худые бронзово-загорелые тела, их можно было скорее принять за деревенских нищих.

Лицо старшего Осокорина неприятно напряглось, но он приветливо поклонился мужикам.

— В чем дело, друзья мои? — сказал он мягко, хотя глаза его блеснули холодной враждебностью.

«Друзья» принялись усиленно кланяться, чуть не до земли; они называли Андрея Сергеевича с какою-то чисто рабскою нежностью «паночку», но в их лицах, темных, изможденных, морщинистых, с жидкими, растрепанными бородками, в их впалых глазах чувствовалась тоже затаенная враждебность. Мне сразу почуялось, что эти «друзья» — скорее всего ожесточенные враги».

За два года до публикации повести Михеева, в 1895 г., в «Русском богатстве» появился знаменитый рассказ Короленко «Без языка». Прототипом Матвея Лозинского, отправившегося на поиски счастья в далекую Америку, послужил, по признанию самого писателя, крестьянин-белорус Яков Девятников. В отличие от горевших слепой ненавистью мужиков из «Князь-озера», он твердо видел свою цель — сознательную борьбу с самодержавием. Короленко встретился с Девятниковым в Вышневолоцкой политической тюрьме. В «Истории моего современника» он так описывает его: «Это был дюжий на вид, коренастый и, по-видимому, сильный белорус, успевший побывать в Америке в исканиях лучшей правды и жизни. На первый взгляд он походил на медведя, и, когда я описывал в своем рассказе «Без языка» лозищанина Матвея и его борьбу с вызвавшим его на бокс американцем, — передо мной отчасти рисовалась фигура Девятникова, с которым был именно такой случай... Он старался пополнить свое образование и просил несколько человек, в том числе и меня, заняться с ним кое-какими предметами».

Этим занятиям предшествовал разговор в тюремной камере, который приводит в своих воспоминаниях о Короленко Сергей Порфирьевич Швецов, в ту пору революционер-народник, а впоследствии видный сибирский общественный деятель (ему, кстати, посвящена отдельная глава в «Истории моего современника» — «История юноши Швецова»). «Б Вышневолоцкой тюрьме, — рассказывает Швецов, — был у нас товарищ, Девятников, крестьянин-пропагандист, уже успевший побывать где-то на севере, кажется, в Костромской губернии, и теперь отправлявшийся в новую ссылку в Восточную Сибирь. Как-то зашла речь о том, каким условиям должен удовлетворять пропагандист, чтобы его дело пропаганды социализма в крестьянстве шло успешно. Девятников, располагавший, как мы знали, в этом отношении личным опытом, доказывал, что пропагандист должен обладать, между прочим, широкими, разносторонними и серьезными научными сведениями. Он должен «знать все», чтобы иметь возможность, в случае надобности, дать пропагандируемому им населению толковое объяснение на всякий могущий быть обращенным к нему вопрос.

— Горе тому пропагандисту, — говорил Девятников, — который в чем-либо спасует перед слушателями: тогда лучше уходи, дело проиграно безнадежно. Они сразу потеряют к тебе доверие, а без доверия какая же возможна пропаганда?

В качестве иллюстрации он привел пример из собственной практики. Где-то он вел пропаганду среди крестьян-кустарей. Дело шло успешно, а сам Девятников пользовался в глазах своей аудитории большим авторитетом по всяким вопросам. Но вот как-то к нему обратились с просьбой вычислить емкость какого-то мудреного сосуда, изготовлением которого были озабочены кустари. Не зная математики, он этого сделать не мог, как ни бился. Результат был неожиданный: Девятников сразу утратил весь свой, казалось, такой прочный и надежный авторитет в глазах своей аудитории, и дело пропаганды пошло, что называется, под гору.

Рассказывая это, Девятников сокрушался, что он не знает математики, которая в практической работе так часто нужна бывает.

Владимир Галактионович присутствовал при этом разговоре и принимал в нем участие».

С этого разговора и начались «математические занятия» Короленко с Девятниковым — «изо дня в день, аккуратнейшим образом... И все это было сделано очень просто и скромно, без всяких лишних слов».

Все это происходило в 1880 г. Какую же школу жизни прошел ученик Короленко к этому времени? Вот что сообщает старый словарь «Деятели революционного движения в России» (т. 2, вып. I). Крестьянин Яков Девятников из Свенцян Виленской губернии, родился около 1850 года. Вел пропагандистскую работу в деревне, был арестован весной 1875 года и выслан под гласный надзор полиции в Яранск Вятской губернии, откуда вскоре бежал. По подложному паспорту на имя крестьянина Павла Петрова он живет в Илецке, где ведет революционную пропаганду среди уральских казаков. Затем перебирается в Самару. В июле 1879 г. его задерживают в Петербурге и приговаривают к ссылке в Восточную Сибирь. Этап, с которым он должен был следовать, формировался в пересыльной Вышневолоцкой политической тюрьме. Здесь и произошла встреча Короленко с Девятниковым. Далее сведения очень скудные: «В Сибири поселен в Верхоленске (Иркутской губернии). Впоследствии уехал в Америку».

Вот и все, что мы пока знаем о Якове Девятникове. Последняя же фраза словарной заметки ставит вопрос, на который пока не просто ответить. Кто же ошибся: Короленко, который, как мы помним, в «Истории моего современника» называет Девятникова «успевшим побывать в Америке» до встречи с ним в Вышневолоцкой тюрьме, т. е. до 1880 года, или редакторы словари, утверждающие, что Девятников уехал в Америку после ссылки в Верхоленск? Кстати, в библиографическом списке при словарной заметке есть ссылка и на книгу Короленко. Другие указанные в нем источники также не проливают света на этот вопрос.

Попробуем оперировать фактами и документами, которыми мы располагаем.

На экземпляре третьего отдельного издания «Без языка» имеет ся запись: «Эта книга написана после моей поездки в Америку на выставку в Чикаго. Мое знакомство с Америкой кратковременно и недостаточно. Поэтому я предпочел в центре поставить фигуру своего земляка...» Рассказ был начат в Чикаго 9 августа 1893 г. Под этой датой есть запись в дневнике писателя: «...начал рассказ (со слов Егора Лазарева) о латыше в Америке». Е. Е. Лазарев — революционер-народник (его личность вдохновила Льва Толстого на создание образа Набатова в «Воскресении»), бежавший в 1890 г. из сибирской ссылки в Америку. В Чикаго он был гидом Короленко, много рассказывал ему о тамошней жизни, о русских эмигрантах, в том числе и о некоем «латыше». Историю этого человека отчасти воспроизводит письмо Лазарева к одному из своих товарищей. Оно написано 12 ноября 1891 г. в американском городе Милуоки:

«Здесь я нашел русского мужика. Потеха, да и только. Латыш, эмигрировал с сестрой, ехал к устроившемуся уже знакомому в Minnesot’y. Сестру потерял, адреса не знает. Доехал из New York’a на последние деньги до Мilwaukee. Жил на станции здесь три дня, его стали спрашивать, он не понимает, целует руки, колени, что-то говорит на неизвестном всему живущему в Америке люду языке. Его приняли за сумасшедшего, который кусает за колени, хотели через консула отправить в Россию, да разными путями его довели до Малкова, потом до меня. Тоже канитель. Славный мужик такой. Силища чудовищная — богатырь богатырем».

Имея в виду этого же человека, Короленко писал жене 15 августа 1893 г. о работе над рассказом «Без языка»: «...я до половины написал небольшой рассказец о похождениях поляка в Америке...»

Итак, белорус Яков Девятников, объявленный самим писателем «частичным» прототипом Матвея Лозинского, и латыш, он же поляк, рассказ о котором Короленко услышал в Чикаго от Лазарева, — это одно лицо или же это разные люди, «совмещенные» волею художника в образе героя «Без языка»?

Попробуем представить, что это не кто иной как Девятников (кстати, такое мнение уже высказывалось). И сразу же возникают серьезные «но». Во-первых, разве стал бы Короленко именовать безымянным латышом (поляком) человека, отлично ему известного по Вышневолоцкой тюрьме? Разве в тех же дневнике и письме к жене вместо краткой фразы — начал рассказ о латыше — не появилась бы пространная запись об удивительной — спустя тринадцать лет! — встрече с бывшим своим учеником? Встрече в Америке! Факт достойный и дневника и письма к родным. И наконец, отражения в той же «Истории моего современника».

Во-вторых, очень смущает поведение «латыша», описанное Лазаревым, — полнейшая беспомощность, плакал, целовал руки незнакомым людям на станции. В «Истории моего современника» Короленко отмечает некоторую детскость, сентиментальность Девятникова. Но поверить в такого рода беспомощность профессионального революционера, талантливого пропагандиста, имевшего большой опыт общения с разнообразными слоями общества, к тому же за десяток лет, прошедших со времени встречи с Короленко, безусловно, выросшего культурно, поверить в то, что это Девятников, конечно же, невозможно. При всем том, что и ему, наверняка, не сладко пришлось в той же Америке. Вести себя так мог именно наивный, малограмотный, в полном смысле слова беспомощный мужик. Лазарев и называет его мужиком, вызывавшим «потеху» у тех, кто наблюдал его жалкое состояние.

Теперь обратимся к датам. Как мы помним, Короленко встретился с Девятниковым в Вышневолоцкой тюрьме в 1880 г. Рассказ «Без языка» был начат спустя тринадцать лет и закончен в 1895 г. Над третьим томом «Истории моего современника», где описан Девятников, писатель работал в 1918-1920 гг. Почти сорок лет спустя Короленко вновь вызвал в памяти образ «сильного белоруса». Конечно же, за такой длительный период какие-то факты и события могли сместиться в его представлении. Отсюда и утверждение, что Девятников успел побывать в Америке до 1880 г. Можно предположить, что во время пребывания в Америке в 1893 г. Короленко узнал не только о «латыше», но и о судьбе Девятникова, о его американских приключениях. Это предположение подтверждается указанием самого писателя на то, что с Девятниковым «был именно такой случай», как и с героем «Без языка» Матвеем Лозинским, — «борьба с вызвавшим его на бокс американцем». Такое значительное фактическое утверждение не может иметь случайный характер. И опять-таки эти сведения Короленко мог получить скорее всего в Америке и, возможно, от того же Лазарева, хорошо осведомленного о судьбах политических эмигрантов из России.

Какой же напрашивается вывод? Конечно же, в образе лозищанина Матвея соединились две реальных личности — Девятникова и описанного Лазаревым «латыша». Короленко и сам предупреждает, что во время работы над рассказом перед ним лишь «отчасти (выделено мною.— С. Б.) рисовалась фигура Девятникова...». Для образа Матвея он взял его простодушие, его внешний облик («походил на медведя») и, наконец, подлинный факт его биографии («именно такой случай») — встречу с боксером-американцем. Описанный Лазаревым «латыш» в какой-то мере слился с Девятниковым — те же простодушие и громадная физическая сила. Вместе с тем, приключения «латыша» дали сюжетную основу для рассказа. Вспомним, что в «Без языка» сохранены подлинные географические названия, фигурирующие в приведенном выше письме Лазарева, — Миннесота, Милуоки, американские города, где побывал «латыш». Да и ведет себя Матвей Лозинский именно как описанный Лазаревым «латыш» — наивно, даже дико с точки зрения «цивилизованной» Америки: пытается выразить свою благодарность целованием рук и т. д.

Конечно же, творческая история знаменитого короленковского рассказа стала бы полнее, если бы удалось выяснить судьбы и «сильного белоруса» Якова Девятникова и безымянного «латыша»...

О «латыше» мы пока совсем ничего не знаем. Что же касается Девятникова, то в архиве Короленко мне удалось обнаружить его письмо, на которое почему-то до сих пор не обратили внимание исследователи. Это единственное сохранившееся в архиве писателя письмо Девятникова (судя по нему были и другие) читается с трудом. Оно написано карандашом, на больших листах бумаги, многие из которых выцвели. Часть из них выглядит фрагментами большого письма, которое то начиналось, то прерывалось и начиналось заново. Но дата проставлена четко — 20 декабря 1887 г. Девятников сообщает Короленко свой адрес: город Свенцяны Виленской губернии, частному поверенному Гиршу Левину, для Девятникова Якова Онуфриевича.

Письмо говорит о разочарованности и даже растерянности Девятникова. Старая проблема доверия между ним и крестьянами вновь стоит перед ним: «Хотя они считают меня умным, но умным не по-крестьянски...» Он рассказывает Короленко о своей борьбе за крестьянские интересы, об испытанных на этом пути унижениях: «Все эти три года помесил я вместе с ним (крестьянином. — С. Б.) грязи, шатаясь по судам и начальству. Продержат часов 7-10, а другой раз на улице под дождем, да прикажут приходить другой раз. Помимо физического страдания (идешь по глубокой грязи, под дождем), но еще и нравственные, когда видишь, что совершенно тобою игнорируют, твоим существованием как человека. Я припоминал в это время слова Некрасова: «и пошли они солнцем палимы, говоря: суди им бог».

Девятников рассказывает, что когда он вернулся в родные места, «то нашел на своем участке крестьянина, который жил и пахал его». Он поселился вместе с этим крестьянином и «первый год весь... помогал ему работать». Затем отправился на заработки, был десятником на земляных работах. Заработал на зиму на хлеб и «даже подговорил двух крестьян» совместно выписать газету «Свет». Нынешним летом «тоже ходил на посторонние заработки, но мало заработал». Сейчас он занят попыткой «описать крестьянские идеалы», которые представляются ему сугубо материальными, грубыми, выражающими главным образом «тупое терпение».

Вот такой Девятников, разочарованный, потерявший перспективу, разуверившийся в крестьянской массе и в полезности своей работы среди нее и мог эмигрировать, отправиться по белу свету в поисках истины. На это предположение наводит и дата письма — декабрь 1887 г. и упоминание о трех прожитых на родине годах. Следовательно, Девятников вернулся из сибирской ссылки в 1884 г. В течение трех последующих лет он пытался вести в деревне пропагандистско-просветительскую работу, разочаровался в ней, а в итоге мог в 1888-1889 гг. уехать за границу. И уже впоследствии до Короленко могли дойти какими-то путями сведения о его жизни в Америке (в том числе эпизод с боксером).

Что же дальше было с Девятниковым? Знал ли о его дальнейшей судьбе Короленко? Наверное, знал. Хотя бы потому, что упомянул о его пребывании в Америке... И думается, что сведения писателя об американском периоде жизни Девятникова не исчерпывались все тем же случаем с боксером. Видимо, знал Короленко и о настроениях Девятникова той эмигрантской поры. И если наивный «латыш», о котором писатель узнал в Чикаго в 1893 г., находился еще в самом начале своей «американской трагедии», то для Якова Девятникова к тому времени уже четырех- или пятилетний эмигрантский опыт был достаточно ощутим. Возможно, что и он, этот опыт, отразился в мыслях Матвея во второй редакции (1902) рассказа «Без языка», придавшей произведению идейную и художественную завершенность. «Назад, на родину!» — страстно говорит Матвей Лозинский. Он еще колеблется и не может со всей полнотой и точностью определить, что именно влечет его в Россию. «Но было это глубоко, как море, и заманчиво, как дали просыпающейся жизни...»

«...Вы, уважаемый Владимир Галактионович, не преминете поднять свой голос и о судьбе нашего Белорусского края».

Рассказ «Без языка» представляется именно таким голосом — в защиту всех обездоленных, в том числе и белорусов. Тем более, что в образе главного героя отразились черты реального «сильного белоруса» Якова Девятникова.

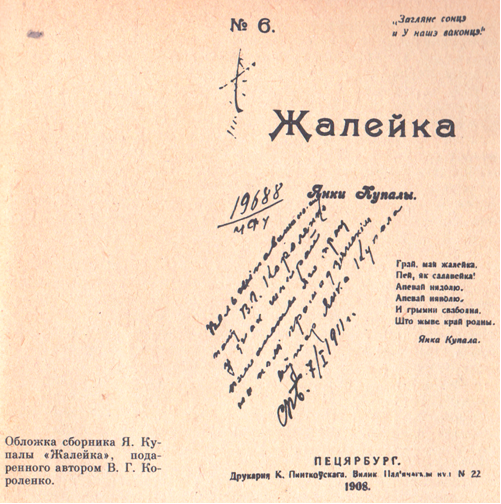

Как признание этих заслуг перед простыми людьми воспринимается хранящийся в полтавском музее-квартире писателя бесценный дар — сборник «Жалейка» с автографом: «Вельмі паважанаму пану В. Г. Короленко у знак шчырай пашаноты яго прац на полі грамадзянскім. Аўтар Янка Купала. СПБ. 7/І. 1911 г.»

Еще одна — и какая! — нить, связывающая Короленко с Белоруссией. Каким образом познакомился Купала с Короленко? Как проходила их встреча, о чем они говорили?.. Вопросы, на которые еще предстоит ответить...

/Семен Букчин. ...Народ, издревле нам родной. Русские писатели и Белоруссия. Очерки. Минск. 1984. С. 290-314./

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО НАВСЕГДА

Пушкинское замечание о нашей лени и нелюбопытстве кажется особенно актуальным, когда тебе хорошо за шестьдесят и ты пытаешься вспомнить что-то из истории своих родителей, их и, соответственно, твоей родни. Да, конечно, давно покойные папа с мамой особо не рассказывали, а ты не расспрашивал, и вот получилось, что сегодня и вспомнить вроде нечего.

Весной 1992 г., в единственный мой приезд в Израиль, знаменитый гебраист профессор Левин, принимая меня в своем кабинете в Тель-Авивском университете, спросил: “Ну, а какая у вас настоящая еврейская фамилия?”. “Что значит настоящая? – удивился я. – Вообще-то я Букчин”. “Да это по отцу, тюркское что-то, наверное, – досадливо махнул рукой профессор. – У матери какая была фамилия?”. И когда услышал – Шульман, был очень удовлетворен. “Вот это другое дело”, – сказал он и подвел меня к висевшей на стене громадной таблице, из которой было ясно, что Шульманы ведут свою историю от благородного иудейского колена Левитов. Я сразу внутренне подтянулся, слегка загордился, но всего этого хватило только на время пребывания в профессорском кабинете.

...А теперь уже и спросить не у кого. Поэтому припомню то, что все-таки застряло в моей памяти, как из материнских рассказов, так и как плод собственных – увы, не очень богатых – воспоминаний.

Моя мама, Сима Лейбовна Шульман, родилась в полесском городке Петрикове в 1919 году в большой, даже по тогдашним понятиям, семье. Десять детей: семь братьев и три сестры. Ничего не могу сказать о деде Лейбе, чем он занимался, когда родился и когда умер. Знал ли он какое-то ремесло или торговал, был фактором или балаголой… А вот бабушку Мейту помню: мне было десять лет, когда она умерла в 1951 году в Бобруйске.

Мы переехали из Бобруйска в Минск в 1949 году, и я запомнил, как пришла телеграмма, как плакала мама и как она поехала на похороны в Бобруйск. Бабушка Мейта жила там, в семье своего сына – маминого брата Евгения. Мне тоже было грустно, хотя я совсем мало знал бабушку Мейту, потому что мы прожили в Бобруйске, кажется, года полтора, приехав туда в 1948 году из Ново-Белицы (это под Гомелем). Кажется, там, в Ново-Белице, жил кто-то из маминой родни. А до этого мы с мамой жили в большом селе Волоконовка Курской области, где я родился в августе 1941 года и где мы пробыли почти всю войну.

Отец – капитан, закончивший войну под Калининградом, получил назначение в Бобруйск, в автомобильный батальон, стоявший в тамошней крепости, помнившей еще войну 1812 года и декабристов, готовивших там же арест Александра I осенью 1823 года. Мы жили на Социалистической улице в двухэтажном деревянном насыпном бараке какого-то, как мне запомнилось, темно-зеленого цвета. А дом дяди Евгения, маленький, деревянный, со ставнями и палисадником, скамеечкой перед воротами, стоял на Пушкинской, и вот оттуда бабушка Мейта приносила мне, семилетнему пацану, вечно голодному, укутанный в шерстяной платок замечательный чугунок с вкуснейшим гороховым супом со шкварками. Ничего в жизни не ел вкуснее! Самим волшебством, сказкой был этот чугунок, путешествовавший в бабушкином платке по улицам Бобруйска. Впрочем, о бабушке Мейте я, что знал, рассказал в очерке “Попытка возврата”, первоначально опубликованном в моей книге “Хроника суверенного болота” (1996), а затем перепечатанном в коллективном сборнике “Негасимый свет. Бобруйские страницы” (2004). Здесь добавлю только, что года два назад с помощью замечательных людей Майи Казакевич и Леонида Рубинштейна отыскалась на старом бобруйском кладбище могила бабушки Мейты, на которой сохранилась памятная плита. И теперь я знаю, что родилась Мейта Боруховна Шульман в 1883 году и, следовательно, прожила 68 лет. Почему-то сейчас вспомнилось, что в том же 1883 году умер последний лицейский товарищ Пушкина канцлер Горчаков. Да, бывают странные совпадения… Бабушка Мейта родилась, а товарищ Пушкина в тот же год умер.

Раз уж с Бобруйска пошел рассказ о моих Шульманах, то продолжу его описанием фигуры Евгения, пожалуй, самого колоритного из моих дядьев. Да и знал я его лучше других, прежде всего потому, что он в годы моего детства и ранней юности часто приезжал в Минск в командировки и, естественно, останавливался у нас. Как правило, вторжение дяди Евгения в нашу скромную квартирку на Могилевском шоссе происходило следующим образом. Два-три часа дня, тишина, родители на работе, я делаю уроки, младший брат спит. И вот становится очень шумно и даже весело: это дядя Евгений влетает в комнату, швыряет свой задрипанный старый портфель и сразу же на полную громкость поворачивает регулятор черной радиотарелки. Поет что-то задорно-боевое какой-то мужской ансамбль, и дядя Евгений, стоя под репродуктором, притопывает, щелкает пальцами и, подмигивая мне, кричит: “От дают хлопцы! От дают!”. От него слегка пахнет вином, он весь устремлен в какие-то выси и потому буквально через несколько минут метеорно исчезает, пробормотав что-то про главк и министерство. Где и кем служил дядя Евгений, я никогда не мог понять. Но однажды за ужином он потряс нашу семью сообщением, что во дворе дома стоит трактор, на котором он прибыл из Бобруйска. Мы по очереди вглядывались в темень за окном, но не смогли ничего разобрать. Наша домработница Оля порывалась ночевать в тракторе, поскольку машину требовалось охранять. Но дядя Евгений заявил, что он принял меры и с трактором ничего не случится.

Кажется, из всех братьев мама больше всех любила его. Она не раз повторяла, что Евгений помогал ей в войну, что-то присылал… Он умер в конце 70-х, и только на похоронах я узнал, что он долгие годы служил в местном отряде сельхозавиации. Какую-то работу там выполнял, и, видимо, хорошо, потому что проститься с ним пришли и замечательно о нем говорили местные авиаторы. Спросил бы я сегодня о подробностях его службы, но вдова Галя, дочь Мила и сын Миша давно в Америке, кажется, в Атланте, и – увы! – контактов никаких. А еще говорят, что евреи держатся друг за друга, что у них сильна родовая связь, национальная корпоративность. Легенды…

С авиацией, но на этот раз вполне определенно и профессионально, был связан и другой мамин брат – Максим или, как звали его в родном кругу, Макс. Он воевал, а после войны служил в морской авиачасти на Куршской косе, в режимном тогда Балтийске (немецком Пиллау), был капитаном второго ранга. Что-то было у него общее с Евгением – не чурался рюмки, мог быть веселым и даже разгульным. Но и отличался от мягкого, компромиссного брата вполне определенной в ряде случаев жесткостью. У него были три дочери. Старшая Ира приехала в Минск в середине 50-х и поселилась у нас: в Балтийске не было школы-десятилетки, а Макс хотел, чтобы дочь закончила именно такую школу, и вот Ира пошла в девятый класс той же 11-й школы в поселке тракторного завода, где мама преподавала в начальных классах и где учился я, будучи моложе двоюродной сестры года на четыре. Макс регулярно присылал деньги, которые тогда нужно было вносить за учебу в старших классах. А вскоре он демобилизовался и со всей семьей переехал в Минск. Они жили недалеко от Комсомольского озера, где Максу дали небольшую квартиру. Но я совершенно не помню его в этой квартире. Наверное, потому, что пожил он в ней недолго. В 1958 или 1959 году он умер от рака. Долго болел, мать ездила к нему в военный госпиталь, возвращалась заплаканная. Рассказывала, как до последних дней дядя старался не терять бодрости, шутил, просил не выключать свет в палате, пока он читал. Макса похоронили на Московском кладбище. То ли в конце 80-х, то ли в начале 90-х его вдова Клара вместе с дочерьми уехала в Америку. И с тех пор тоже никаких контактов…

На похоронах Макса мать сунула какую-то крупную купюру моему двоюродному брату Лене, сыну своей сестры Доры, о семье которой речь впереди. Леня был старше меня года на два. Высокий, стройный, черноволосый, красивый резкой мужской красотой?.. Он был гордый и самолюбивый парень. Какое-то время, оканчивая школу в Житковичах и после нее, он работал на местном радиоузле. Потом поступил в Минский радиотехникум и иногда навещал нас. Мать подкармливала его, давала какие-то деньги. Мне Леня рассказывал любопытные байки о том, как он из чистого хулиганства включал в районное радиовещание какие-то западные станции, преимущественно музыку, но однажды врубил минут на десять и “Голос Америки”. Как ни странно, большого переполоха в Житковичах это не произвело, никто и не заметил.

С поминок по Максу мы быстро скрылись, купили две бутылки водки и поехали к Лене в общежитие на Подлесную улицу. Там я впервые выпил, не отрываясь, целый стакан водки. То есть водку я употреблял и ранее, но чтобы стаканами – этого не случалось. Самое удивительное, что я не опьянел тогда. Шумели вокруг Ленины друзья, студенты, и мне, школьнику, девяти- или десятикласснику, было хорошо среди этих ребят. Я даже читал им какие-то стихи. Леня держался по отношению ко мне покровительственно, и мне это нравилось. Нравилось, что у меня был такой старший брат – сильный, высокий, уверенный. Поэтому я так горевал, когда в 1962 году, вернувшись из большого летнего путешествия по южным окраинам Советского Союза, узнал от родителей, что Леня, отбывавший в то время срочную службу в армии, где-то под Горьким, погиб. Не добившись толку от родителей, сообщивших мне эту страшную новость, я бросился на почту. Звонить в Житковичи было бесполезно: у Лениных родителей не было телефона, и поэтому я позвонил в Бобруйск Евгению. От него узнал, что были какие-то соревнования по плаванию, проходили они на Волге. Леня, которому оставалась до дембеля чуть ли не неделя или две, вроде не хотел в них участвовать, но его заставили. И он как будто проплыл дистанцию, после чего буквально на берегу умер. Потом от младшего брата Лени Ильи я узнал, что на самом деле там была какая-то темная и до конца не выясненная история.

Леня писал мне из армии, строил планы, кажется, хотел поступать в институт. Его мать, моя тетка Дора, почему-то считала, что я могу оказывать на ее резкого и своенравного сына какое-то благотворное воздействие и в редкие приезды в Минск просила меня чуть ли не опекать его. Прошло больше сорока лет, я не часто, но вспоминаю его: столько в нем было силы, уверенности, энергии. Он представлялся мне человеком, способным на великие дела. Я гордился им и до сих пор ощущаю утрату…

Ленина мать Дора была замужем за Александром Ильичом Прогером, человеком изумительной души и доброты. В родном кругу его называли Сашей. В годы войны Саша, солдат- пехотинец, попал в плен. Как он, еврей, уцелел – не знаю. Он прошел штрафбат, а затем еще и послевоенные лагеря. Вернулся в Житковичи вскоре после смерти Сталина. В конце 80-х он умер. Об этом мне сообщил из Ленинграда мой двоюродный брат Виктор, сын другой маминой сестры Риммы. Саша был родным братом Витиного отца, Абрама Ильича. Так получилось, что братья Прогеры женились на сестрах Шульман. Виктор ехал на похороны со своим другом, я встретил их на минском железнодорожном вокзале, и далее мы втроем отправились в Гомель на моих “Жигулях”. Дора умерла намного раньше своего мужа. Кажется, Саша жил в последние годы со второй женой. На похоронах распоряжался его младший сын Илья, очень похожий на Леню и внешне, и манерами. Илья был одним из ранних предпринимателей в Гомеле, разъезжал на “Волге”, его многие знали в городе. Спустя несколько лет он с семьей уехал в Израиль, а оттуда в Канаду.

Со своим ленинградским двоюродным братом Виктором (он был старше меня на три года) я познакомился где-то в конце 50-х. Он приехал в Минск, когда совершал один из первых своих объездов живущих в Белоруссии родственников. Впоследствии я не раз слышал от него, что он единственный пытается наладить и действительно осуществляет связь между родственниками. Дело в том, что Шульманы жили, скажем так, не в очень сильной родственной близости. Только с Евгением, как я уже упоминал, у мамы сохранялись близкие отношения. От остальных изредка, главным образом по праздникам, приходили дежурные открытки. Виделись редко. А с жившей в Ленинграде сестрой Риммой, как я с удивлением узнал, мать не виделась несколько десятилетий. Что было причиной тому, я так и не узнал… Но постепенно, из каких-то обрывочных реплик и сведений, составил для себя такую картину. Во второй половине 30-х годов жившая в Петрикове большая семья Шульманов разлетелась в разные стороны, братья и сестры стали устраивать – каждый по-своему – свою судьбу. Мать моя поехала в Минск, поступила в еврейский педагогический техникум. Римма оказалась в Ленинграде… Макс стал курсантом какого-то российского военного училища… Своими дорогами пошли и остальные. Тем не менее, братья и сестры ревниво следили за успехами друг друга. Война по-своему прошлась по их судьбам. Одна из сестер – я даже имени ее не знаю – погибла, замученная немцами. И еще два маминых брата – также не знаю их имен – погибли то ли в войну, то ли ранее. Уцелевшие Шульманы единственный раз после войны собрались все вместе в Бобруйске в 1951 году на похоронах своей матери, моей бабушки Мейты.

Помимо описанных выше Евгения, Макса и Доры, были старший брат Исаак и младший Борис. Мама вернулась с похорон расстроенная, похоже, Шульманы выясняли отношения, в том числе, кто из них больше помогал бабушке Мейте.